排版 | AiBrain 编辑团队

疼痛发生机制的复杂性和异质性导致临床的难治性,当前的镇痛药物和治疗手段远不能满足患者的需求。持续的疼痛滋生一系列并发病症,如负性情绪、睡眠障碍和进食障碍等,提示痛觉的神经系统可以与其它系统相互作用,可能另辟蹊径从多系统角度提出干预难治性疼痛的新策略。

中国科学技术大学生命科学与医学部张智团队长期致力于疼痛的多系统调控机制研究,过去已解析了疼痛与情绪系统(Nature Neuroscience,2019;Nature Neuroscience,2021)、疼痛与听觉系统(Science,2022)和视觉系统交互作用的神经机制,以及大脑小胶质细胞参与调控这些神经可塑性的分子细胞机制(Neuron,2021),靶向神经环路的物理刺激可缓解负性情绪(PNAS,2019)。

2022年11月28日,张智/朱霞团队与刘际和余骏马团队(安徽医科大学第三附属医院)合作在Nature Metabolism上发表了文章A neural circuit for the suppression of feeding under persistent pain,揭示了疼痛降低进食量和摄食动机的神经基础。

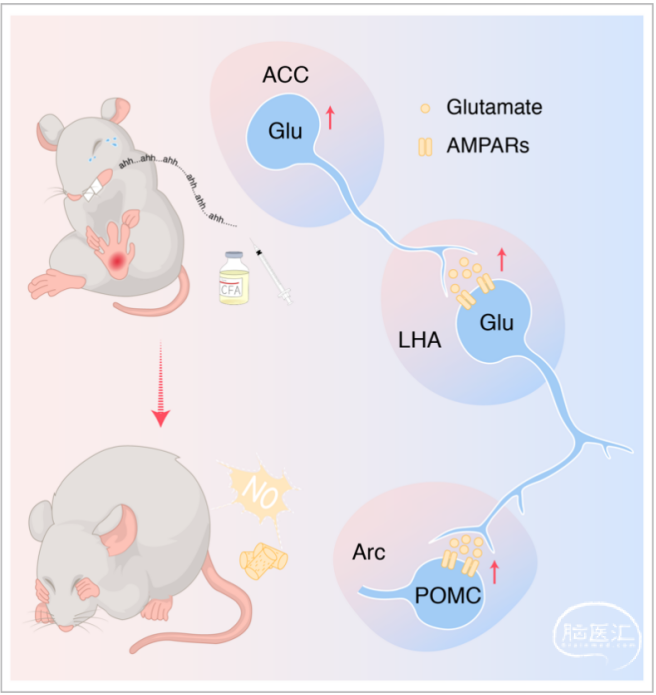

利用足底炎症和神经结扎引起疼痛的模型小鼠,研究发现这些小鼠进食显著减少并伴随摄食动机降低。鉴于前扣带回皮层(ACC)在痛觉信息编码中发挥着重要作用,团队综合运用在体电生理、双光子钙成像、光纤记录等研究手段发现ACC中谷氨酸能神经元(Glu)在持续疼痛环境下被显著激活;病毒示踪结果显示GluACC投射到外侧下丘脑(LHA)谷氨酸能神经元,这些GluLHA神经元投射到下丘脑弓状核(Arc)中阿片促黑激素皮质素原神经元(POMC)—调控摄食的关键脑区和神经细胞,特异性抑制GluACC→GluLHA→POMCArc神经环路活性可显著缓解由疼痛引起的进食减少和动机减弱。

总的来说,本研究显示GluACC→GluLHA→POMCArc神经环路参与驱动疼痛状态下的食欲不振。

模式图:GluACC→GluLHA→POMCArc神经环路参与调控疼痛导致的进食减少

中国科学技术大学博士研究生唐皓迪、董婉莹和安徽医科大学第二附属医院的博士研究生胡锐为共同第一作者;中国科学技术大学张智、朱霞、刘际和安徽医科大学第三附属医院余骏马主任医师为该论文的共同通讯作者。该研究得到中国科大的薛天、熊伟和毕国强教授的大力支持。

原文连接:

https://www.nature.com/articles/s42255-022-00688-5

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、AiBrain所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。