本期病例

基本信息:女,69岁,主诉:发现颅内动脉瘤1+月。

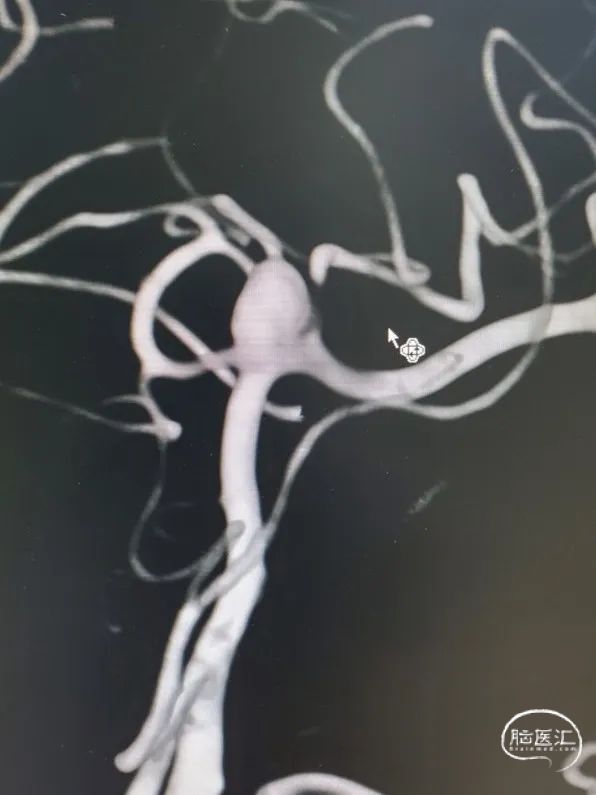

现病史:患者1+月前体检行MRA发现左侧大脑中动脉分叉部动脉瘤,无明显头晕头痛等不适,患者为求进一步治疗,遂以颅内动脉瘤收入我科。

既往史/家族史:无特殊。

查体情况:患者神清精神可,颈软,对答切题,双侧瞳孔等圆等大,均约3mm,对光反射灵敏,四肢肌力及肌张力正常,全身深浅反射正常引出,双侧病理征阴性,脑膜刺激征阴性。

左侧大脑中动脉M1分叉部动脉瘤。

左右滑动切换图片

诊断

初步诊断:左侧大脑中动脉M1分叉部动脉瘤。

鉴别诊断:诊断明确,无需鉴别。

治疗方案

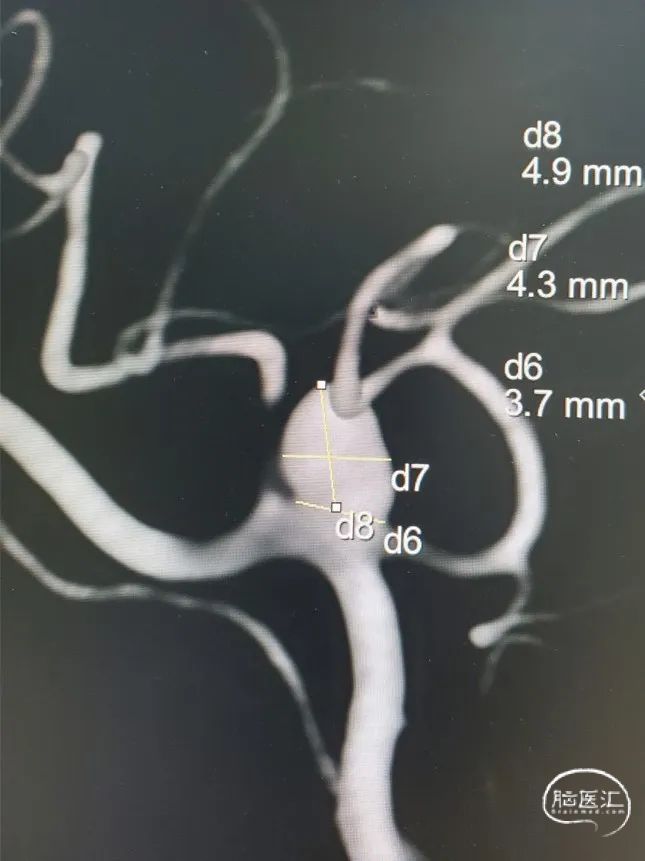

手术依据:大脑中动脉M1分叉部动脉瘤为破裂风险较高的部位;动脉瘤瘤颈约3.7mm,为相对宽颈动脉瘤,瘤体约4.3*4.5*4.9mm;患者手术意愿强烈。

手术方式:初步方案-双微导管单栓动脉瘤;备用方案-支架辅助弹簧圈栓塞动脉瘤。

术前造影

左侧大脑中动脉M1动脉瘤;瘤颈:3.7mm,瘤体:4.3*4.5*4.9mm。

动脉瘤特点解析:分叉部相对宽颈动脉瘤;动脉瘤形态较为规则;瘤颈累及大脑中动脉上下干的节段较少,可以尝试使用双微导管单栓动脉瘤。

术中器械选择

微导管:Echelon™ 10微导管直头;SL-10直头

弹簧圈选型:

Axium™ Prime FC 5-15-3D 顺形筑框型成篮弹簧圈

Axium™ Prime ES 3-8-2D 超柔顺系列弹簧圈

Axium™ Prime ES 2-6-2D 超柔顺系列弹簧圈

Axium™ Prime ES 1.5-4-3D 超柔顺系列弹簧圈

手术过程

1

夯实基础—Axium™ Prime FC弹簧圈首发成篮

1、双微导管到位;

2、Echelon™ 10微导管填入首枚Axium™ Prime FC弹簧圈成篮后,暂不解脱;

2

1、SL-10辅助下,继续使用Axium Prime™ ES 3-8-2D、Axium™ Prime ES 2-6-2D致密填塞瘤腔内空白区域;

2、栓塞过程中,首枚Axium™ Prime FC弹簧圈一直未解脱,并且适当给与Echelon™ 10微导管一定张力,如火炬般支撑首枚Axium™ Prime FC弹簧圈,降低后续填圈过程中将圈挤出瘤颈风险;

3、上图可见在瘤颈部仍有部分空余区域,遂以微导丝携带微导管超选至瘤颈部空白区域,填入Axium™ Prime ES 1.5-4-3D顺利收尾。

术后工作位:

1、左图可见两根微导管均给予了一定的张力将弹簧圈顶入瘤腔;

2、术后工作可见弹簧圈较好的封闭瘤颈,避免了支架的使用。

填圈结束后,工作位造影

撤出两根微导管后,工作位造影

术后正侧位、3D:Rayond分级-1级。

术后正位造影

术后侧位造影

术后3D造影

随访:时间较短,患者未进行随访。

临床mRS评分-0级;影像Raymond分级-1级。

用药情况

未服用抗血小板的药物。

麻醉方式:全麻。

术者心得

1. Axium™ Prime FC弹簧圈是预制型弹簧圈,成篮能力较强,尤其在瘤颈部有较好的封闭能力和抗血流冲击能力,能在一定程度上降低支架的使用率。

2. Axium™ Prime FC弹簧圈的成篮应重点封闭瘤颈,微导管应尽量位于瘤颈附近成篮,同时也要控制好微导管的张力,避免微导管退出瘤颈。

3. 双微导管填塞能增加动脉瘤单栓栓塞的可能性,并且能在无法单栓的情况下,将其中一根微导管立即转换为支架导管,加快手术进程,缩短手术时间。

4. Axium™ Prime FC弹簧圈保持自身形态的能力较强,在填塞不规则破裂动脉瘤时需注意微导管的张力,可结合Axium™ Prime ES/SS超柔顺弹簧圈使用,降低动脉瘤破裂风险。

术者简介

范英俊

成都医学院第一附属医院

成都医学院第一附属医院神经外科主治医师,医学硕士。

医学硕士毕业于四川大学华西临床医学院,对脑血管疾病(脑出血、脑血管畸形、颅内动脉瘤、硬脑膜动静脉瘘等)有着丰富的诊疗经验,擅长脑血管疾病神经介入治疗,如各型颅内动脉瘤介入栓塞术;颅内AVM及DAVF介入栓塞术;颅内巨大占位血管介入栓塞术;颅内、外动脉狭窄球囊扩张成形术及支架成形术等。

以第一作者发表学术论文7篇,参编医学著作2部;参与多项省级及校级课题,并主持成都医学院第一附属医院专项科研课题1项。

特别说明:本信息仅供医疗卫生专业人士阅读和参考,不构成对任何诊疗方式的推荐。

![]()

点击或扫描上方二维码

查看更多“介入”内容