撰稿 | AiBrain 内容团队

排版 | AiBrain 编辑团队

养过狗狗的人都有这样的体验,当狗狗第一天到家,会四处乱逛,对家里的一切东西都很畏惧和好奇,对主人也时刻保持警惕,乱叫且护食。当经过一段时间的熟悉后,小狗会有自己喜欢的玩具和窝,一有时间就喜欢待在那里。于此同时,原先无法近身的小狗也愿意把自己重要部位,比如肚皮露出来。这一系列变化反应了动物对陌生事物从恐惧到熟悉的过程。

人类也一样,世界上有很多不同性格的人,有的人勇敢威猛,有的则胆小怯懦。有趣的问题是,从群体水平来看,造成人类胆识差距的大脑基础是什么;对于个人而言,在面对新事物,从最初的小心探视到最终的熟络,大脑又发生了怎样变化?

哈佛大学团队于2022年11月16日,在Neuron发表“Striatal dopamine explains novelty-induced behavioral dynamics and individual variability in threat prediction”1,首次应用机器学习,发现【多巴胺】会实时参与小鼠对新事物危险程度的动态评估过程。

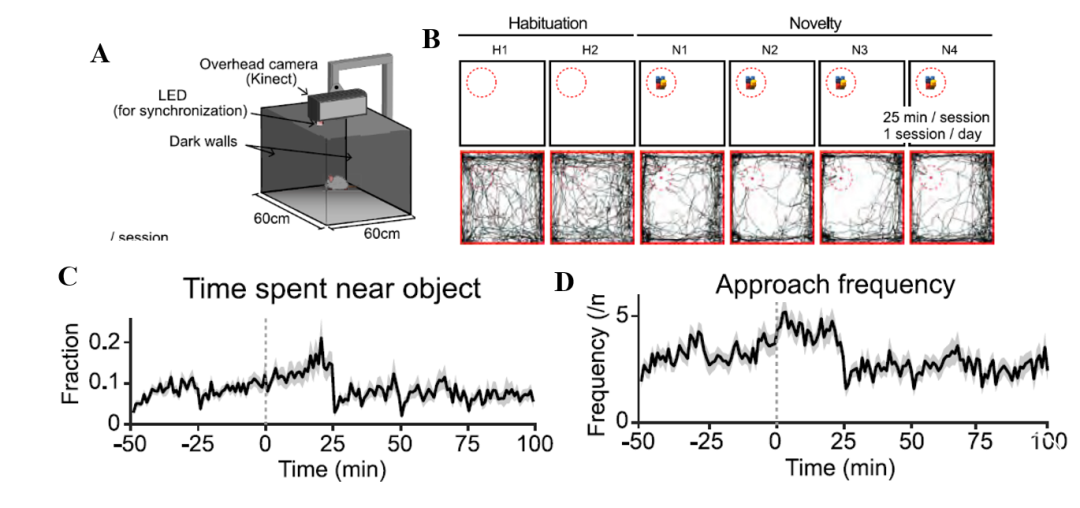

为了使小鼠有足够的空间展示靠近和远离新物体的一系列动作,实验者特意使用了60cm x 60cm的硕大箱体。除了安装普通摄像机监测动物行为,还别出心裁使用了立体相机(Microsoft Kinect),用来反映小鼠的Z轴体位高低。经历两天的适应后,实验者随后会在箱体角落放置一个新物体(25min/天),连续四天(N1-N4)观察小鼠对同一陌生物体的探索情况。

结果显示初次见到新事物(0-25min, N1),小鼠会花更多时间在物体周围,且会不时接近该物体,但随着熟悉程度的增加,第2-4天(25-100min, N2-N4),探索程度明显下降。

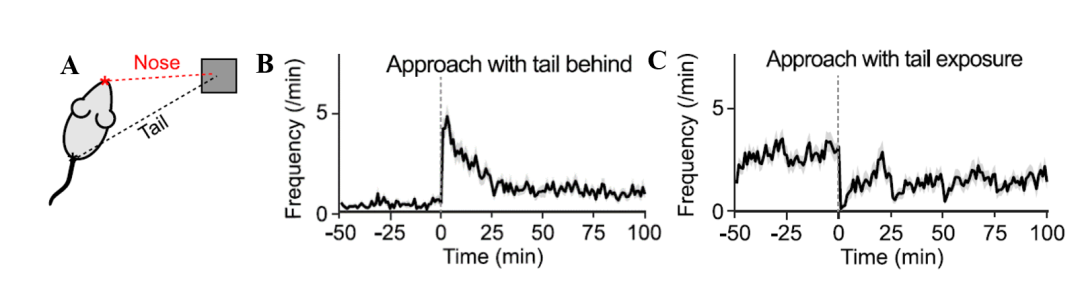

图一:小鼠对新事物的探索程度随时间逐渐下降。

利用最新的机器学习(deeplabcut),实验者标记出小鼠身体的关键节点(鼻子,双耳,尾端),并利用这些节点信息计算出小鼠接触新事物的1-4天靠近/远离物体的频率,以及身体的角度。

结果发现小鼠在第一天会更多靠近新事物,并且采用鼻子正对姿势(即尾端在后,tail behind),当与物体熟络后,小鼠会放松警惕,将重要部位——尾巴暴露在物体周围(tail exposure)。

图二:机器学习发现小鼠探索新事物过程中正面靠近频率下降,尾巴暴露次数增加。

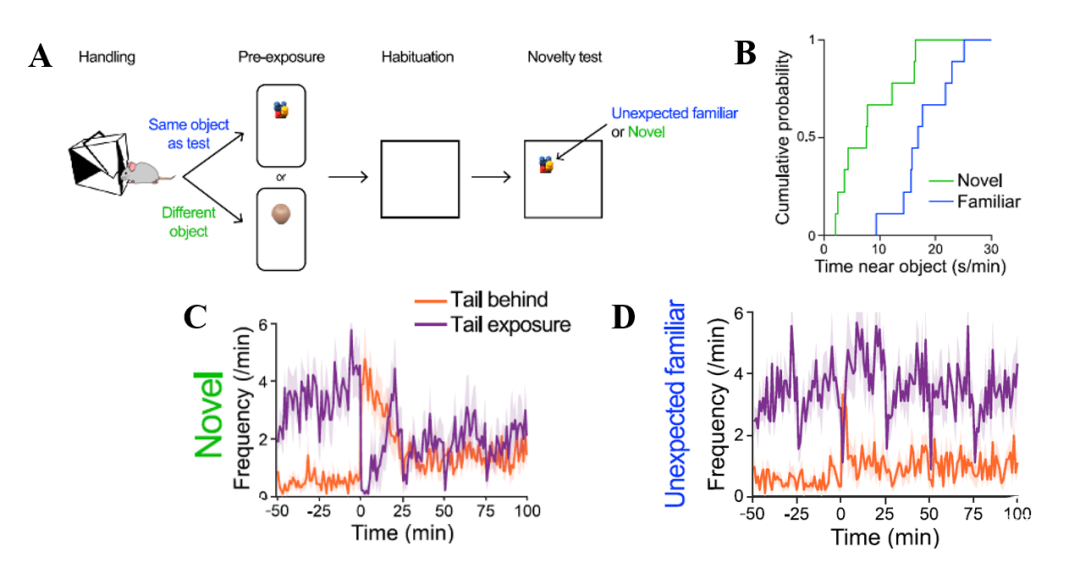

新事物(novelty)是个心理学上很模糊的概念,所处环境和所接触物体的改变都可以被称为新事物。

为了更加准确界定novelty,实验者采取了如下精巧的设计(图三A):在pre-exposure阶段,在环境A给与彩色方块(或者灰色小球),小鼠熟悉该环境和物体后,将小鼠换到一个新环境B中适应25min(habituation阶段),但不给任何物体刺激。

在随后nolvelty test阶段,同样的环境B,放置曾经给过的彩色方块,由于此前小鼠并未在环境B中接触过彩色方块,所以此时彩色方块被称为意料外的熟悉物(unexpected familiar)。

如果在pre-exposure阶段给的是灰色小球,在novelty测试中给的彩色方块,由于小鼠之前从未接触过,则彩色方块被称为全新物体(novel)。利用机器学习,实验者发现小鼠会花更多时间在熟悉物周围,且在第一天就会直接选择将尾巴暴露在熟悉物周围。

而面对novel物体,第一天(0-25min),小鼠会头朝前(尾端朝后),随着熟悉程度增加,第2-4天,会逐渐把尾巴暴露在物体周围。

图三:小鼠在面对“意料外的熟悉物”和“陌生物”,采取的行为策略不同。

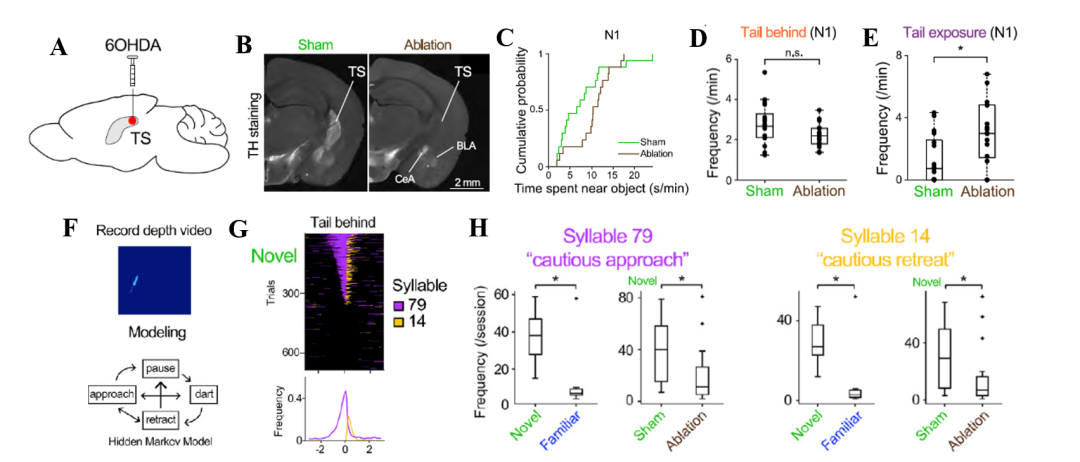

基于前人的结果,黒质-尾侧纹状体的多巴胺释放在小鼠对新环境的探索过程中有参与。基于此,实验者在TS局部注射6-OHDA,来选择性损毁投射到TS的黒质细胞。

实验发现损毁小鼠变得更加“无畏”,对新事物的探索时间大大增加,且更愿意将尾端暴露在物体周围。

为了充分利用小鼠的体态信息(比如,小鼠战立代表警觉性高),实验人员通过立体相机分析小鼠体位高低,并结合deeplabcut,解析出小鼠行为在时间上的序列性(syllable)。

实验发现小鼠面对陌生物体时,syllable79(警惕性靠近)总是和syllable 14(警惕性撤退)先后发生,当损毁SN-TS多巴胺细胞后,小鼠面对陌生事物,表现的像遇到“熟悉物”一样,靠近次数明显下降。

图四:损毁黒质-尾侧纹状体(SN-TS)多巴胺细胞使小鼠探索新事物的程度大大增加。

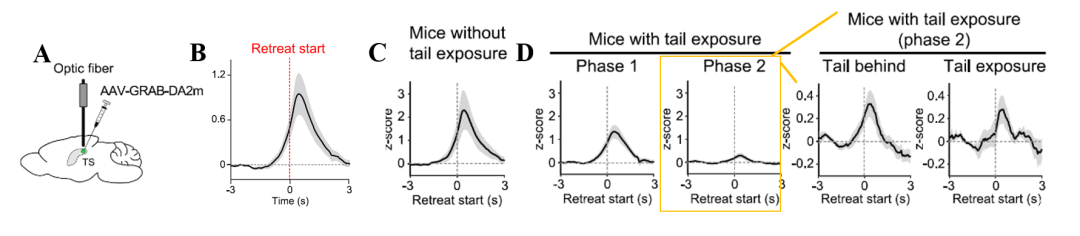

小鼠间勇敢程度的差异,以及同一只小鼠在对陌生物体的熟悉过程中是否与多巴胺的释有相关性呢?多巴胺释放量能否预测小鼠的勇敢程度呢?

利用多巴胺探针,实验发现,多巴胺在小鼠撤退的瞬间信号上升。一只小鼠如果全程警惕,没有将尾巴暴露给陌生物体,相对应地,这只小鼠的尾侧纹状体多巴胺释放量也很大。

对于一开始保持警惕(phase1,no tail exposure),后面逐渐熟络(phase2, with repeated tail exposure)的小鼠,多巴胺在TS处的释放量随时间明显下降。虽然熟络阶段(phase2),小鼠也会偶尔尾端远离物体(相对警惕性高),此时多巴胺信号与尾端暴露给物体(警惕性低),并没有明显区别。

图五:多巴胺在尾侧纹状体释放的多少可以完美预测小鼠的勇敢程度。

✦+

+

总结

本文利用最新的机器学习和立体相机,深度分析小鼠的行为学参数,发现黑质投射到尾侧纹状体的多巴胺在【小鼠面对新事物时撤退时刻】的释放量可以成功预测小鼠接下来的勇敢程度。

该文章将作为探索小鼠间行为学差异的范例,将掀起机器学习与神经科学交叉学科的热潮。

参考文献:

1. Akiti, K. et al. Striatal dopamine explains novelty-induced behavioral dynamics and individual variability in threat prediction. Neuron 110, 3789-3804.e3789, doi:10.1016/j.neuron.2022.08.022 (2022).

AiBrain内容团队为大家整理了文章的pdf,如有需要,请公众号后台留言“pdf”或扫码添加AiBrain助手微信获取。

✦往期精彩回顾✦

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、AiBrain所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。