撰稿 | AiBrain 内容团队

排版 | AiBrain 编辑团队

眼跳(saccade)对于我们人类以及非人灵长类来说是至关重要的。在日常生活中,我们需要通过频繁地眼跳来获取我们感兴趣的物体。这种眼跳往往幅度较大,也可以叫做大眼跳(macrosaccade)。

关于大眼跳的研究,比比皆是,然而与之对应的还有一种小幅度的眼跳,叫做微眼跳(microsaccade,MS)。是指当我们努力注视(fixation)在一个点上时,我们的眼睛仍会不自主地产生一种小幅度的位移,在眼动轨迹上表现为“阶跃式”信号,即为微眼跳。

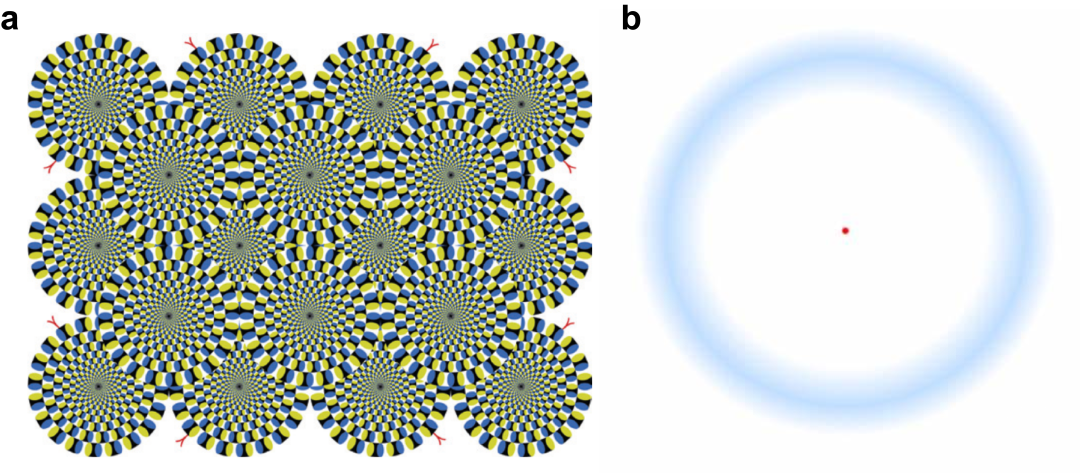

微眼跳微小到即使每秒出现3次左右,我们依然无法感受到其存在。但是,它却对视觉感知(visual perception)十分重要。比如,一次微眼跳就能够引发运动错觉1(图1a)或者抵抗影像在视觉系统中的适应性消退2,3(图1b)。

图1 微眼跳与视错觉

尽管上面已经介绍了一些关于微眼跳与视知觉相关的研究,但是关于微眼跳的方向(direction)是否影响着对视觉感知这一问题近年一直存在争议3, 4, 5,并且关于其背后涉及的神经机制也仍不清楚。

基于此背景,2022年10月26日,来自北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室的邢大军教授课题组在Nature Communications发表了题为“V1-bypassing suppression leads to direction-specific microsaccade modulation in visual coding and perception(V1旁路抑制导致视觉编码和感知中的微眼跳方向调制)”的研究论文。

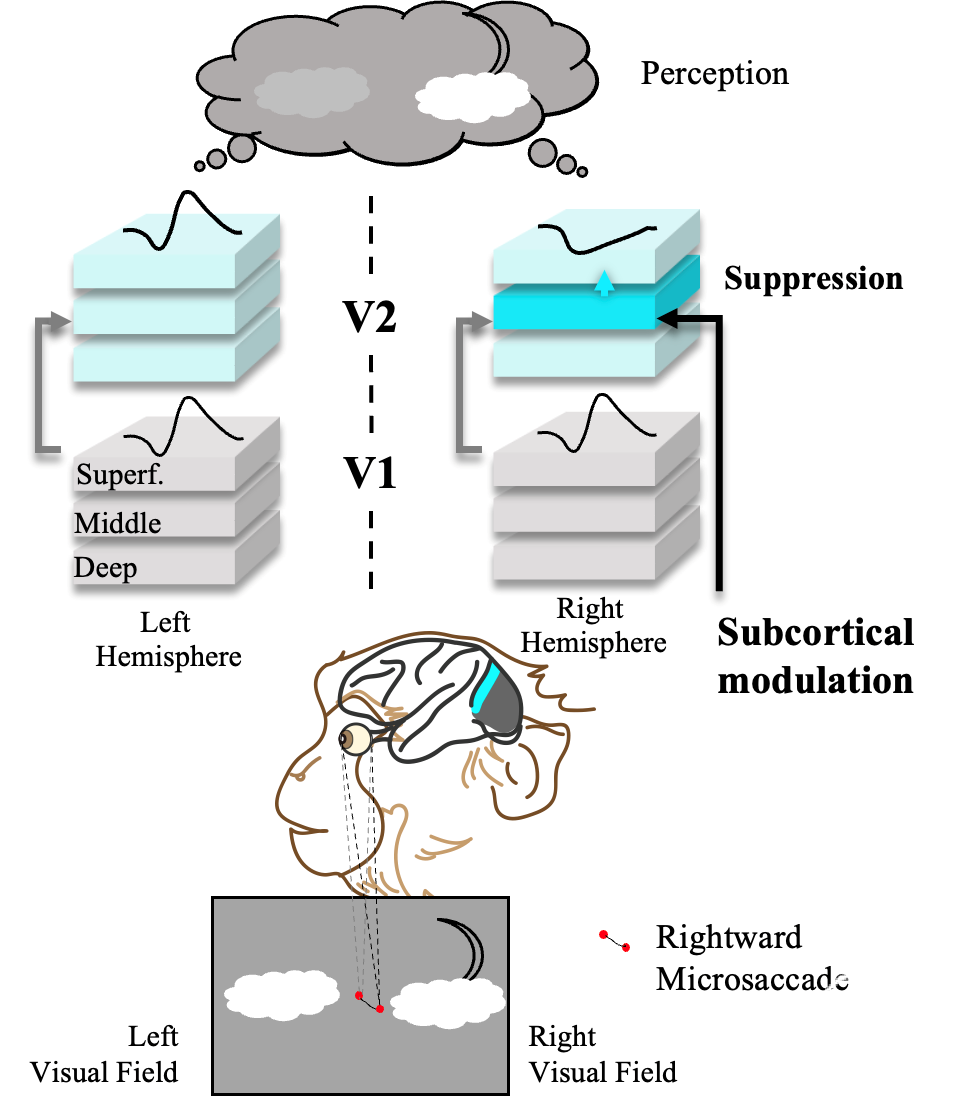

该研究首次发现,猕猴注视期间的微眼跳对视皮层活动具有方向特异的动态调制,这一调制信号反映了微眼跳的运动信息,并以抑制的形式通过皮下通路首先到达V2的中间层,进而影响了知觉层面的视觉灵敏度。

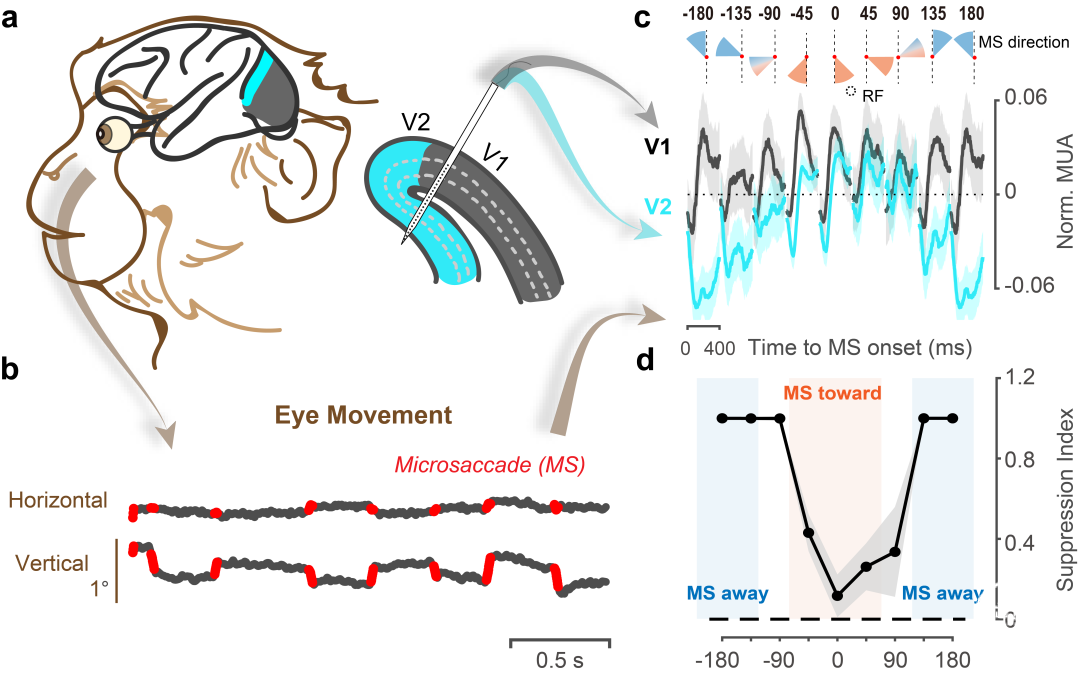

邢大军及其团队利用线性电极记录了猕猴初级视皮层(V1)和V2在微眼跳产生前后的神经活动(图2a-b),通过呈现亮度均一的刺激来探究眼动信号对视皮层的调制作用。

结果发现了微眼跳与感受野之间相对方向对V2群体反应的方向特异性调制(图2c)。有趣的是,与V2不同,V1群体在各个微眼跳方向下都表现出十分相似的动态活动(图2c)。V1、V2的反应差异揭示出方向性调制主要依赖于远离感受野方向的微眼跳所带来的抑制成分(图2d)。

图2 微眼跳对V2的方向特异性抑制

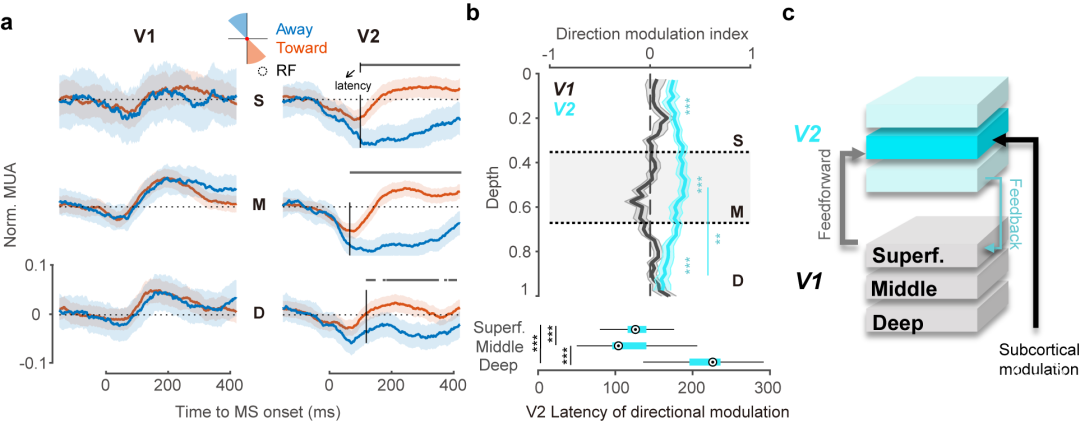

接下来,作者为了探究微眼跳方向性抑制作用的环路机制,作者首先通过空白对照实验以及虚假微眼跳实验排除了来自视网膜的“自下而上”的可能性。

随后,作者利用V2解剖学分层投射差异,对“自上而下”和“皮下环路”这两种假设进行了检验。结果发现V2中间层的方向性调制最早出现且强度最高(图3a-b),支持了微眼跳调制视觉皮层活动的皮下环路机制(图3c)。

图3 微眼跳方向性调制的环路机制

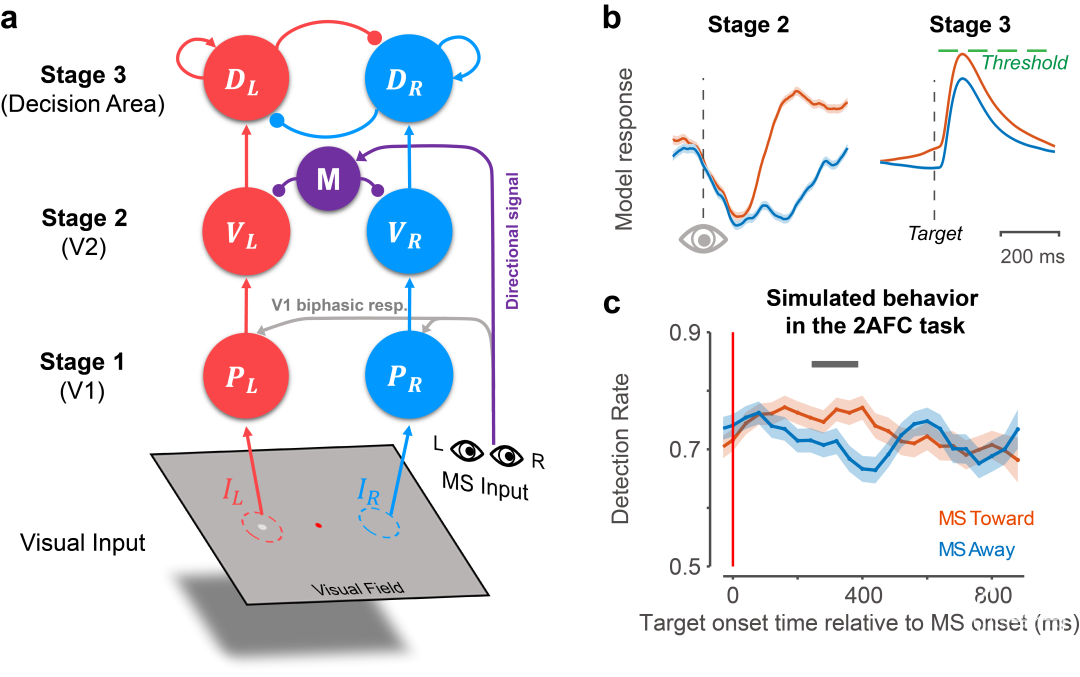

作者进一步探究了微眼跳方向性调制的行为影响。通过训练猕猴报告处于阈值附近、短暂呈现的目标的位置(左右二项迫选),并记录下这一过程中的微眼动,有趣的是,作者发现如果在目标出现前的半秒时间左右,猕猴的眼睛产生了朝向正确位置的微眼跳,相比于产生一个反方向的微眼跳,猕猴更容易正确报告出目标的位置。

这一结果揭示出微眼跳不仅影响着视觉皮层的活动,这种影响继续向下游神经元传递着并最终表现在了猕猴在视觉灵敏度上的行为决策。

图4 动态决策模型及仿真结果

最后,作者依据V1、V2的发现建立了三阶段动态决策模型(图4a-b),通过输入来自目标检测任务的真实的视觉信息和眼动信息,仿真出了猕猴微眼跳之后的行为动态(图4c),为视觉灵敏度在微眼跳之后的时空动态变化提供了模型解释。

图5 猕猴一次向右的微眼动带来的视皮层变化及对视知觉的影响

综上,该研究首次发现猕猴在注视过程中,微眼跳的产生会方向特异地调制V2的神经活动和视知觉表现。

作者利用多通道线性电极记录V1、V2在微眼跳发生前后的跨层活动,揭示出V2受到的方向性调制可能源于皮下通路所传递的抑制性眼动信号(图5),并利用目标检测任务结合动力系统建模的方式,将微眼跳带来的视觉敏感性时空动态变化与V1、V2的神经活动联系到一起。

评语

关于微眼跳的方向性是否会影响视觉信息加工这一问题,近些年一直存在争议,这项研究从电生理、行为和模型仿真三个维度,证明了微眼跳的方向性会影响视觉、知觉信息加工以及行为决策,并且揭示了微眼跳方向性调制的神经机制。

该研究从神经机理方面帮助我们更好的了解微眼跳对于视觉的作用,给未来从事、关注微眼跳相关研究的学者提供了重要的参考。

通讯作者

邢大军

北京师范大学,认知神经科学与学习国家重点实验室教授。

研究方向

邢大军教授的研究兴趣主要是通过使用电生理、解剖学和数学计算等方法来研究视知觉的神经机制和神经振荡。

在这些研究方向中,他最为感兴趣的工作目标是理解视觉系统是如何对视觉感知信息(如亮度、颜色、运动等信息)进行加工处理,大脑震荡和视知觉(和其它认知功能)之间有着什么样的关系,大脑中的震荡是如何产生的,以及这些震荡能告诉我们大脑什么方面的信息等方面的问题。通过回答这些关于知觉和震荡的问题,他的最终目标是想了解大脑对最复杂的非线性动力系统的信息加工处理过程。

近三年内代表作(上下滑动查看)

第一作者

武宇洁

北京师范大学心理学部认知神经科学与学习国家重点实验室博士生。

2013至2017年就读于中山大学心理学系,基础心理学专业,作为“优秀毕业生”获得学士学位。2017年保送至北京师范大学心理学部,硕博连读至今。

研究方向

武宇洁在读博期间主攻猕猴颅内电生理记录,并同时开展了多项人类脑电、眼动研究,聚焦于注意、眼动与视觉信息加工的神经机制。曾主持过北京师范大学博一学科交叉基金项目、国家级大学生创新创业训练计划项目。

代表作(上下滑动查看)

该论文第一作者为博士生武宇洁,通讯作者为邢大军教授。课题组博士后王天及其它成员对此项工作也做出了重要贡献。

该研究得到了国家自然科学基金(32171033,32100831)、中国博士后科学基金(2021M690435)、北京师范大学博一交叉学科基金(BNUXKJC1909)、中央高校基本科研基金、111项目基金(BP0719032)以及认知神经科学与学习国家重点实验室开放研究基金的资助。

原文链接:https://rdcu.be/cYLUD

参考文献(上下滑动查看):

AiBrain内容团队为大家整理了文章的pdf,如有需要,请公众号后台留言“pdf”或扫码添加AiBrain助手微信获取。

✦往期精彩回顾✦

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、AiBrain所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。