排版 | AiBrain 编辑团队

综述简介

灵长类海马区与空间导航的相关性

Neural Correlates of Spatial Navigation in Primate Hippocampus

毛 盾1

1神经科学国家重点实验室,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心,上海200031,中国

作者:毛盾

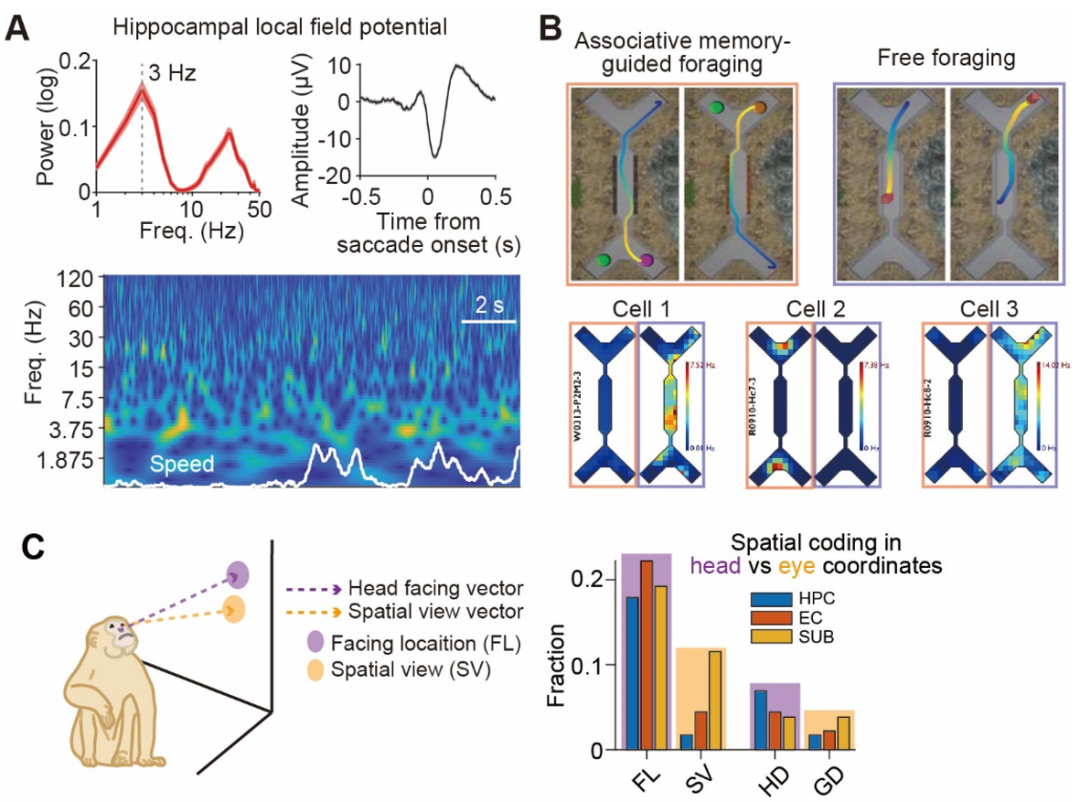

大脑海马区对空间导航和记忆均有重要作用。大量针对大小鼠和蝙蝠的研究揭示海马及其周边脑区可编码各种空间信息,包括自身位置、头朝向及环境边界等,形成了对环境类似于地图的表征形式,即“认知地图”。

然而,基于灵长类动物的相关研究仍较少,且绝大部分局限于虚拟导航行为范式下相对静止的实验对象。

近年来对自由活动灵长类的研究表明,虽然灵长类海马区的空间表征与啮齿类动物存在相似性,但也存在显著的差异。这对从进化角度了解海马的功能具有重要意义。本文从场电位振荡和单神经元活动两个层面,讨论灵长类动物海马区的空间表征特性。

在场电位振荡层面,灵长类动物的θ节律与啮齿类有明显差异:通常频率更低、持续时间更短,且与运动状态没有直接关联。神经元发放与θ相位有一定的关系,且这种相位编码与行为表现相关。后续工作需要进一步研究θ振荡和相位编码的功能作用并建立其与行为的因果关联。

在单神经元层面,神经元对空间信息的编码同样存在显著的跨物种差异。大部分研究使用虚拟导航范式,发现海马区神经元活动与多种空间变量存在关联,但是这些结果并不能直接推广到真实场景。

另外,相较于啮齿类海马区对自身位置精确、高信噪比的编码,灵长类的编码更为分散、选择性较弱。灵长类海马区神经活动编码更多维度信息且高度依赖具体任务。此外,基于头坐标系(面向位置)和眼坐标系(眼看位置)的空间信息也有显著表征,并且前者的表征强于后者。

后续工作需要更细致地比较不同导航任务对空间表征的影响,并研究接收海马输出的下游脑区整合本地信息和海马输入信息的机制。海马在进化上相对保守,而啮齿类和灵长类海马的功能是否如空间表征那样存在显著差异?其基本算法是否保守——即在其输入和输出之间的信息处理是否类似?

随着各项技术的发展,包括大规模无线电生理记录、全身精确运动捕捉、无线眼动追踪等,结合复杂的行为任务,未来的工作需要研究自然状态下不同任务、不同行为、不同物种之间海马-皮层网络在空间认知和其他高等功能中的神经基础。

△上下滑动查看△

关键词:空间导航;海马;认知地图;灵长类;θ振荡;头眼坐标系

AiBrain内容团队为大家整理了文章的pdf,如有需要,请公众号后台留言“pdf”或扫码添加AiBrain助手微信获取。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、AiBrain所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。