术者寄语

后循环急性卒中的再通治疗至今仍存在不少争议,荟萃分析显示支架取栓相较于抽吸取栓而言,在操作时间和开通率上有着积极效果,然而其并发症发生率及死亡率却明显高于后者,其原因可能与后循环尤其是基底动脉以远存在众多重要的穿分支血管有关,导致传统支架更易造成血管内膜及穿支损伤。这里我们分享一例应用Syphonet®取栓支架结合SWIM技术一次性成功治疗急性基底动脉尖闭塞的病例,探讨其在后循环卒中中的潜在优势。

病例简介

01 患者基本信息

一般资料:男患,68岁,因“突发头晕走路不稳呕吐10小时”急诊入院。

既往史:糖尿病、高血压、冠脉支架术后、前列腺增生。否认房颤及血栓性疾病史。

02 检查评估

入院查体情况:神志清,自主睁眼,言语含糊,遵嘱动作,双侧瞳孔等大等圆,对光反射灵敏,水平复视,四肢肌力IV-级,共济障碍,病理征阳性。

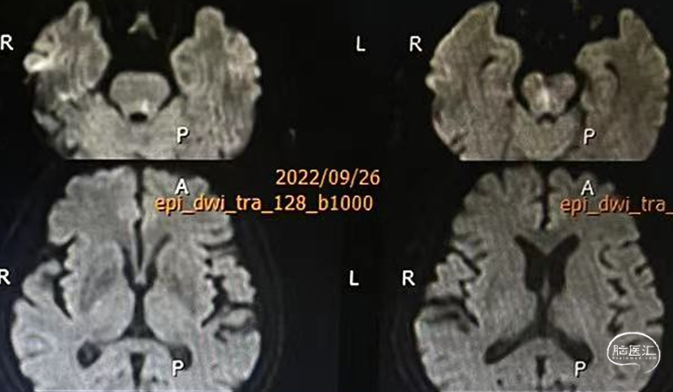

术前影像学检查结果

术前CT未见出血及明显梗死灶。CTA可见基底动脉尖端充盈缺损。

治疗经过

01 术前讨论

患者发病时间较长,超溶栓时间窗,后循环缺血症状显著,CTA可见基底动脉尖明确充盈缺损,考虑基底动脉尖急性闭塞可能,拟急诊造影备取栓治疗。患者无心源性栓塞的典型病史特点,不排除ICAS可能,术中风险包括血管夹层、出血、穿支损伤、栓子逃逸等。

02 术中涉及介入器械选择

6F 90cm长鞘

Rebar-18微导管

Synchro微导丝

6F 115cm中间导管

4x30mm Syphonet®取栓支架

03 手术过程

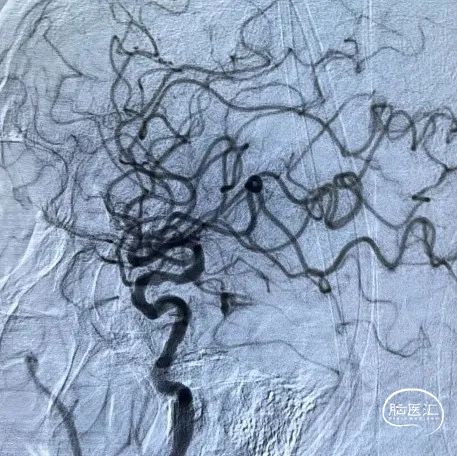

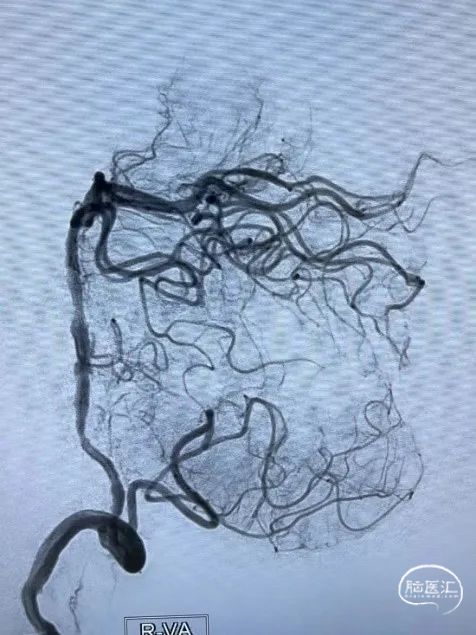

造影显示右侧椎动脉优势,基底动脉远端闭塞,来自后交通动脉以及小脑后前下动脉的逆向血流部分参与代偿。

微导管在微导丝辅助下穿过闭塞段进入右侧大脑后动脉P2以远,造影确认后释放4x30mm Syphonet®取栓支架,并使用推挤技术使得支架与血栓嵌合更加紧密,然后利用支架的锚定作用将中间导管输送至栓塞处进行抽吸。

左右滑动查看更多

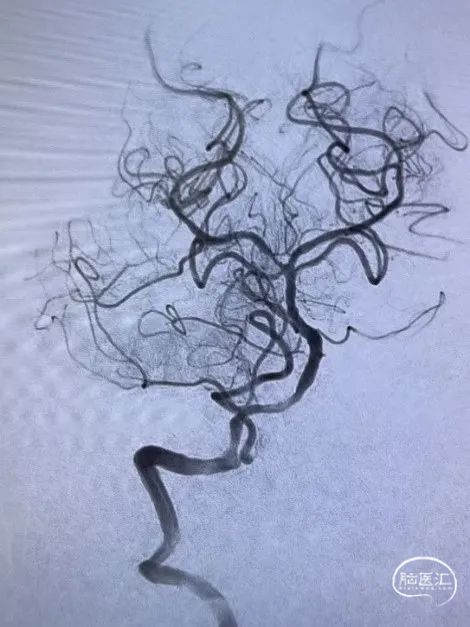

缓慢回撤Syphonet®取栓支架并继续抽吸中间导管,可见支架顶端的抓捕篮内有大量血栓带出。

04 术后情况

术后即刻影像及患者术后情况:术后即刻造影显示基底动脉、双侧大脑后动脉血流完全恢复,远端无逃逸,mTICI 3级,术后即刻Xper CT未见颅内出血或渗出。

术后定期随访情况:术后48小时复查MRI见中脑水平小片梗死,患者遗留轻微复视症状,运动、感觉等其它神经功能无异常,mRS评分1分。

病例总结

//

后循环卒中,尤其是基底动脉远端急性栓塞,受制于循环代偿条件差异以及丘脑、脑干等穿分支众多、血管迂曲、管径差异大等解剖特点,传统支架取栓容易对血管内膜、重要穿分支以及血管形态造成一定影响,从而引起夹层、出血、分支栓塞等并发症,而抽吸导管接触取栓尽管对血管影响相对较小,但也存在到位困难、栓子逃逸以及难以判断栓塞性质等问题。因此利用SWIM技术将支架与抽吸相结合仍是提高一次成功开通率、减少并发症的有效手段。

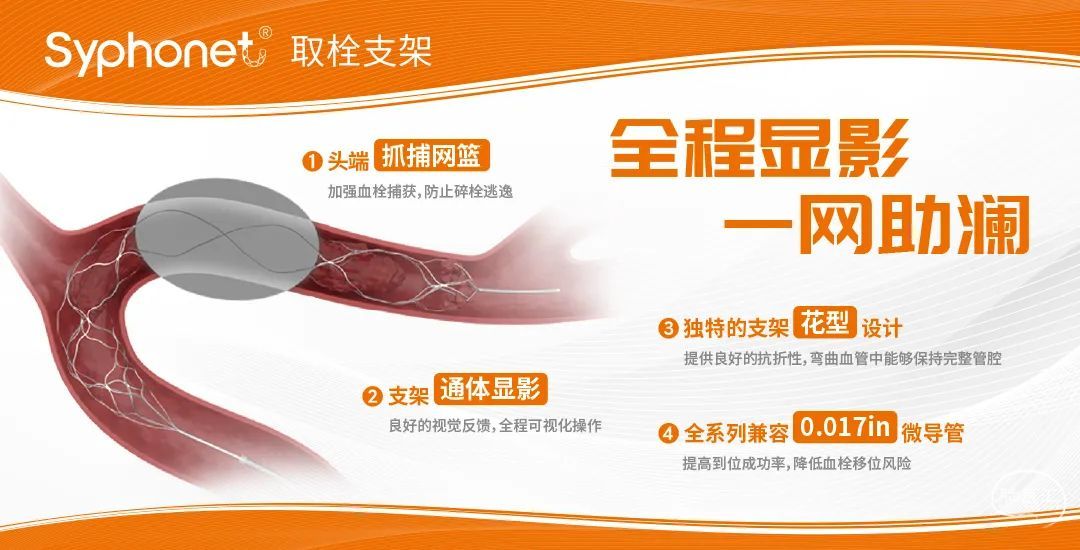

在此基础上,Syphonet®取栓支架显示出其在后循环取栓中的独特优势,主要包括以下特点:

全程显影性佳,推挤支架不仅使得血栓嵌合度提高,血栓与支架融合过程可视,同时可根据支架形态判断血栓或可能存在的狭窄部位;

头端抓捕篮设计优秀,对血栓的捕获能力较强,结合近端抽吸大大降低了血栓逃逸风险;

支架的径向支撑性适中,对基底动脉乃至大脑后动脉近端的穿支血管影响小,不易造成血管夹层或穿支损伤等严重并发症。

术者简介

张翔

上海市第十人民医院

2006年毕业于第二军医大学临床医学七年制专业

上海市第十人民医院神经外科副主任医师,医学博士

中国医师协会及中国卒中学会神经介入青年委员会委员

师从陈左权教授,擅长各类脑血管疾病的诊治,熟练掌握脑动脉瘤介入栓塞及外科手术、机械取栓等各类急慢性颅内外缺血性疾病的介入手术治疗以及重症脑血管疾病的救治

特别说明:本页面所包含的文字、图片、音视频等内容仅供医学专业人士参考。本页面所包含的内容,仅为专家个人观点,不能代替医疗专业人士的判断。本页面不向非医学专业人士开放,敬请理解。

点击或扫描上方二维码

查看更多“介入”内容