![]() 病情简介

病情简介

患者:男性, 59 岁。

主诉:突发头晕头痛1+天。

现病史:患者1+天前出现无明显诱因的突发头昏、头痛,呈持续性胀痛,额颞部为主,较为剧烈,尚能忍受,无语言含混不清,无昏迷、呕吐、抽搐,无偏瘫、感觉异常,无胸闷、气短、呼吸困难。病后自行口服药物治疗(具体不详),症状无好转。为进一步治疗就诊于我院急诊科,行头颅CT检查提示蛛网膜下腔出血,遂以“蛛网膜下腔出血”收入我科。

既往史:7年高血压病史,血压最高180/110mmHg,服用硝苯地平缓释片(20mg qd)治疗。余无特殊。

查体情况:患者语言清楚、但嗜睡且查体欠配合,GCS评分14分;瞳孔对光反射存在,双侧瞳孔等圆(D=3.0mm);无鼻唇沟变浅,口角歪斜等;四肢肌力5级,肌张力正常;双侧Babinski征、Oppenheim征、Gordon征阴性;颈项强直征(-)、Kernig征(-) 、Brudzinski征(-) 。

![]() 术前影像

术前影像

术前头颅CT显示患者蛛网膜下腔出血,出血主要集中在左侧颞叶及侧裂,动脉瘤破裂出血。

术前弓上血管造影

术前右侧颈内动脉正位造影

术前右侧颈内动脉侧位造影

术前右侧颈内动脉三维造影显示患者无右侧大脑前动脉A1段。

术前左侧颈内动脉正位造影

术前左侧颈内动脉侧位造影

术前左侧颈内动脉三维造影显示患者左侧大脑中动脉M1分叉部动脉瘤,颈内血管迂曲。

三维重建显示左侧大脑中M1分叉部动脉瘤(2.7*2.08mm),呈鸟嘴状,形态不规则,判断为破裂出血的责任动脉瘤;前交通动脉瘤(1.3*1.8mm),非责任动脉瘤。

术前左侧椎动脉正位、侧位造影提示后循环血管发育正常。

![]() 治疗策略

治疗策略

患者头痛剧烈,头颅CT、DSA造影提示左侧大脑中脉M1分叉部动脉瘤,已破裂出血。

动脉瘤呈鸟嘴状,形态不规则,已破裂出血,再次出血风险高,急需干预治疗。患者家属了解病情后,趋向于选择介入治疗,遂行动脉瘤介入栓塞术。

该动脉瘤瘤体2.7*2.08mm,瘤颈2.24mm,属宽颈,单纯弹簧圈栓塞,脱圈风险较大,拟行支架辅助弹簧圈栓塞。

该类动脉瘤形态不规则,过度追求致密栓塞,可能导致动脉瘤再次破裂。为更好保护瘤颈,选择高金属覆盖率的编织支架,有利于血管内皮化修复瘤颈,降低远期复发率。

计划采取Leo+Baby支架辅助弹簧圈栓塞治疗,先半释放一枚弹簧圈封堵破口,再半释放支架进行栓塞治疗。

前交通动脉瘤为非责任动脉瘤,形态规则,本次暂不做处理。

![]() 术中器械

术中器械

支架:Leo+Baby 2.5*18mm

弹簧圈:Cosmos 3*6、HydroSoft 1*2-2D

微导管:Headway-17(2条)

微导丝:Traxcess-14

导引导管:8F Guiding、RuiFly 6F

![]() 手术过程

手术过程

全身麻醉后,以Seldinger技术经右侧股动脉穿刺,6F中间导管上至左侧颈内动脉C4段。

行大脑中动脉M1分叉部动脉瘤栓塞治疗,路图下支架微导管置入左侧大脑中动脉M2段远端,弹簧圈微导管头端正确塑形后置入动脉瘤瘤体内。

弹簧圈微导管塑形

弹簧圈微导管及支架微导管到位

通过弹簧圈微导管置入Cosmos-3*6弹簧圈封堵破口,不解脱。

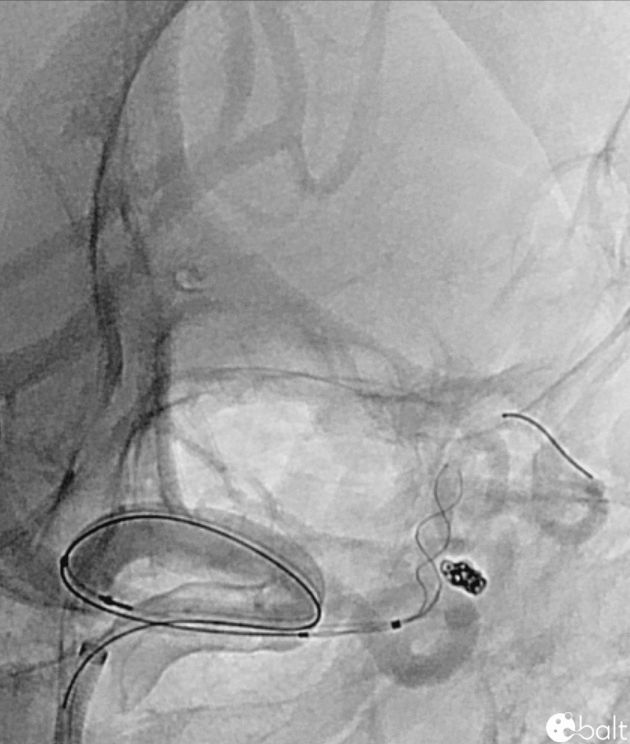

动脉瘤半释放置入首枚圈透视图

半置入首枚圈后造影

然后通过半释放Leo+Baby2.5*18支架,通过推挤操作,使支架更充分保护瘤颈,并完成第一枚弹簧圈栓塞。

支架半释放

支架半释放后完全置入首枚圈

之后继续送入HydroSoft 1*2-2D弹簧圈完成栓塞治疗,并完全释放支架,术后透视显示支架打开良好。

透视下致密栓塞

术后透视

术后左颈内动脉工作位、正位造影显示各分支血管通畅。

![]() 用药方案

用药方案

术前:不做抗栓处理。

术中:正常肝素化。支架半释放前,静脉推注10ml负荷剂量替罗非班氯化钠注射液,静脉维持8ml/h泵注。

术后:常规双抗。阿司匹林100mg+氯吡格雷75mg口服3个月,随后阿司匹林100mg口服不低于3个月。

![]() 术后情况

术后情况

术后患者恢复良好,无明显神经系统症状。

![]() 思考总结

思考总结

1.大脑中动脉动脉瘤的发病率约占颅内动脉瘤的20%,其中M1分叉部动脉瘤约占大脑中动脉动脉瘤的78%。国际蛛网膜下腔出血动脉瘤试验(ISAT)结果表明,对于破裂动脉瘤,介入栓塞组患者1年后死亡和严重残疾绝对风险较开颅夹闭组患者低(P=0.0001),治疗5年后随访数据显示介入栓塞组患者病死率显著低于开颅夹闭组(P=0.03)。[1-2]

2.Leo+Baby支架通过推拉调整可以使支架在分叉部更好地顺应血管形态,保护分支血管及瘤颈,能够有效减少瘤颈残留,提升Raymond分级,减少动脉瘤复发概率。[3-4]

3.为了实现支架打开后完美贴壁,Leo+Baby支架以“推拉结合”的方式释放,且需要不断调整系统张力,对于入路迂曲的血管,应采用远端通路导管提供支撑。

[1] Andrew, & Molyneux. (2002). International subarachnoid aneurysm trial (isat) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: a randomised trial. Lancet.

[2] Molyneux, A. . (2009). Risk of recurrent subarachnoid haemorrhage, death, or dependence and standardised mortality ratios after clipping or coiling of an intracranial aneurysm in the international subarachnoid aneurysm trial (isat): long-term follow-up. Lancet Neurology, 8.

[3] Luecking, H. , Struffert, T. , Goelitz, P. , Engelhorn, T. , Brandner, S. , & Kuramatsu, J. B. , et al. (2021). Stent-assisted coiling using leo+ baby stent : immediate and mid-term results. Springer Berlin Heidelberg(2).

[4] Kis, B. , Weber, W. , G?Tz, F. , Becker, H. , Berlit, P. , & D Kühne. (2007). Endovascular treatment of cerebral aneurysms using the leo stent: long-term follow-up and expansion of indications. Clinical Neuroradiology, 17(3), 167-179.

术 者 简 介

王时强

黔西南州人民医院

主任医师,神经外科病区副主任,神经外科规培基地教学主任

中国卒中学会会员

中国医师协会介入医师分会会员

黔西南州神经外科分会秘书长、常务委员

黔西南州神经外科质控中心常务委员

黔西南州卫生健康局新项目专家库成员

黔西南州优秀人才

主要从事脑血管病的介入和外科治疗,对神经系统的创伤、肿瘤、功能性疾病诊断及治疗有较高水平。在省级及国家级专业专业期刊发表学术论文20余篇,主持及参与州科技项目4项,获得专业发明专利实用新型9项,参与编写专著《外科常见疾病诊断与治疗》

彭昌兴

黔西南州人民医院

主治医师

神经外科质控中心委员

神经外科本科教育教学秘书

黔西南州神经外科分会委员

擅长脑血管病及颅脑外伤诊治,年独立完成脑血管造影300余台,积极参与省级及州级科研立项,多次获得优秀医师表彰