点击上方图片观看会议

1.脑卒中是我国居民的首位死因,其中缺血性占80%以上;

2.中国人一生中脑卒中的风险为全球最高,达39.9%,全球平均24.5%;

3.我国脑卒中发病率处于持续上升阶段,标化年增长率8.3%;

4.如无有效措施,到2030年中国将有3177万脑卒中病人,防治形势非常严峻。

DPT延误仍是主要问题

●MRCLEAN:104分钟

●DAWN:109分钟

●DIRECT-MT:试验组84分钟,对照组85.5分钟

●中国高级卒中中心:90分钟

首例报道直接转运导管室一站式患者(2017):缩短DPT及DTR

OneStop Management in Acute Stroke:First Mothership Patient

TransportedDirectly to the Angiography Suite

89岁女性;

症状到到院时间;

42分钟;

NHISS19mRS5;

西门子ArtisQ

flat detector CT(FDCT)20sDCT Head109kV

Doorto FDCT time 8min

双期FDCTA(2×10sDCT Head 70kV:Siemens)syngoXWorkplace

DPT23 min

grointo reperfusion:36min

doorto reperfusion:59min

●传统绿通救治流程:急救中心→CT/MRI→导管室

●优化流程:绕行急救中心→直达CT室→导管室

●平板DSA“一站式”:绕行急救中心/CT室→导管室(具备高质量平扫FDCT/CTP)

●理想“一站式”:多模态影像平台(CT+DSA+MRI)

2020年,Stroke发表德国一项比较直接转运到导管室模式与转运到CT模式的随机对照(排除全麻插管病例)。

提前终止,未证实转运至导管室一站式优势。

不足:

1.影像到穿刺时间明显减少(7min);

2.直接到导管室模式不一定优于传统CT模式(设备布局有关);

3.流程需改进,FDCT设备待提升。

●快速、减少延误时间;

●不够精准,虽然有研究FDCT与多排CT一致性很好,但还是部分患者无法判断;

●麻醉、插管、知情同意时间控制不一,只有局麻进入研究多。

●快速;

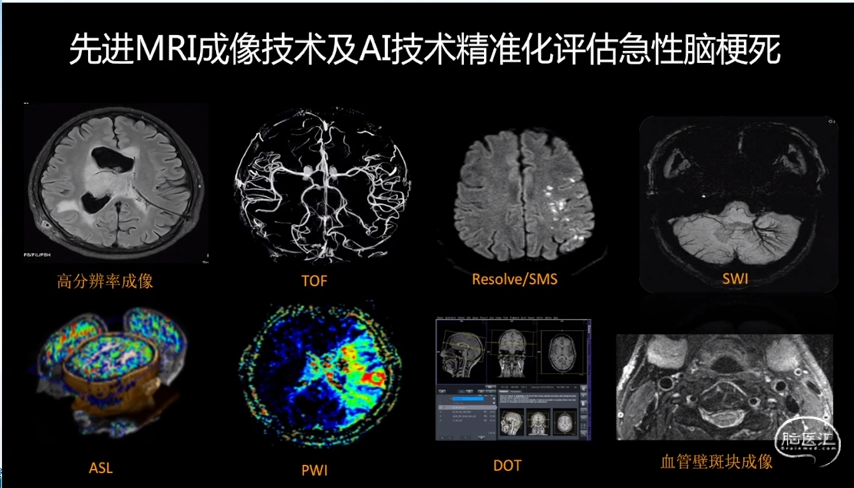

●精准:多排CT优于FDCT,MRI评估更具有精准筛选的优势。

我院“空地网络一体化”急性脑卒中救治体系建设,创建了急性脑卒中院前溶栓-快速转运-院内诊疗一站式的“空地网络一体化”急救体系。

●全省范围内建立了一小时急救圈,院前救治流程较传统流程大幅节省时间;

●采用了MSU、航空救援转运模式;

●院内购置一站式救治设备,大幅度优化绿色通道流程。

●64排多层CT

●3.0磁共振(SOMATOM)

●DSA(ArtisQ C-Arm)

●急诊溶栓室

●麻醉复苏室

●无磁转运床

●先进

2018年西门子正式推出亚太地区首台

CT-MR-DSA一体化

●高效

快速、多学科团队全天候诊,检查、治疗无缝衔接

●精准

多模式术前影像学评估

●安全

多学科术前评估、术中指导及术后监护

●成立脑卒中小组专职

●负责脑卒中绿色通道

●全力保障病人快速就医

●现急诊卒中值班15人

绿道组长1人;一线值班4人;跟值值班4人;二线值班4人;质控人员2人。

●全天候每分钟7plus人值班绿色通道

急诊一线1人;急诊跟值1人;取栓二线1人;影像值班1人;一站DSA1人;溶栓护士1人;24h麻醉1人;Plus多位:三线和备班。

取栓患者绕过急诊部直接进入一站式,入院至穿刺时间(DPT)仅为29分钟。

患者女性,49岁。8小时后前无明显诱因突发右侧肢体无力,言语不利,在xx县人民医院。阿替普酶静脉溶栓后效果不佳,转诊至我院,直接对接我院一站式行磁共振检查后行血管内治疗。

女,80岁,突发意识障碍、左侧肢体无力3小时入院,房颤病史。

如愿查体:嗜睡状态,双眼右侧凝视,双瞳孔2mm对光反射,左侧中枢性面瘫,右侧肢体肌力0级,病例征阳性。NIHSS评分14分,经过模式CTA评价患者具有较大范围的缺血性半暗带。

术前影像:

CTA术前影像:

手术DSA:

女性,81岁。以“突发左侧肢体无力伴意识丧失半小时”为主诉急诊入院,NIHSS评分22分,MRA右侧颈内动脉系统闭塞。

●核心梗死体积为108ml;

●异常灌注体积为393.5ml;

●Mismatchratio:3.74

●Volumemismatch:288ml

该患者虽然存在可挽救半暗带且体积较大,但鉴于患者核心梗死体积较大、高龄,最终选择保守治疗。

●女性,80岁,突发左侧肢体无力12小时;

●既往高血压房颤病史;

●NIHSS评分14分;

●多模式MR提示核心梗死体积15ml;

●符合DAWN纳入标准行急诊取栓治疗。

●女性,80岁;

●突发右侧肢体无力伴意识不清4小时为主诉入院;

●入院检查后给予TNK(替奈普酶)静脉溶栓,无明显改善,后行多模式评估检查,显示部分梗塞组织得到灌注,血管显影仍然差,然后行造影进一步确认血管情况,血管通畅。

溶栓前影像:

溶栓后影像:

手术DSA:

再通后:

首先:科学评估是确定治疗方案的前提。

其次:手术治疗过程中对病人情况进行实时评估。

最后:确保治疗效果降低并发症及过度治疗。

两组基线资料未见差异

主要研究终点:入院至穿刺时间显著缩短约45分钟

发病6h以内抵达医院的患者分析:

对于发病早期(6h以内)入院的患者,可改善患者预后

临床试验结果:

主要研究指标:

发病6h以内的患者:

最先进的影像设备:

最先进的后处理软件RAPID0lea等:

结合一站式设备对卒中救治流程的改进,验证这种流程上对卒中救治预后的影响,以验证该设备的有效性和安全性及推广应用价值。

利用一站式多模态影像学自身具有的先进影像以及便捷扫描的特点,对患者进行围手术期多模式、动态连续影像学评估,评估预测大血管闭塞患者机械取栓后影响梗死增长的风险因素。

●可最大程度的缩短DPT;

●时间窗内患者启动一站式平台具有更好的临床效果;

●重症患者(NIHSS大于6)、超时间窗患者精准评估价值最大;

●轻症患者直接到CT室并启动溶栓可能更为合理;

●再通治疗后连续性评估成为可能。

●一站式平台设备昂贵,人力成本高;

●过度依赖多模态评估可能延长治疗时间。

李天晓

河南省人民医院

主任医师,教授,博士生导师,国务院特殊津贴专家,河南省脑血管病医院常务副院长,河南省人民医院介入治疗中心主任

中国脑血管病专科联盟副主席兼秘书长

中国医师协会介入医师分会副会长

中国医师协会神经介入专业委员会副主任委员

中国卒中学会神经介入专业委员会副主任委员

河南省医学会常务理事、第一、二届介入治疗专业委员会主任委员

河南省医师协会神经介入专业委员会主任委员

《 介入放射学杂志 》和《 Journal of Interventional Medicine》副主编,《 中华介入放射学杂志电子版 》副总编辑

河南省人民医院

脑血管病中心

河南省脑血管病医院于 2011 年 6 月 20 日由河南省卫生厅批复组建。2016 年 11 月 19 日,依托河南省人民医院成立河南省脑血管病医院并正式启动。作为河南省人民医院院中院,河南省脑血管病医院全面整合了神经内科、神经外科、神经介入、神经电生理、神经康复、影像科、急诊科等多个学科的临床诊疗资源,构建了强大的医疗团队,实现了多学科合作的无缝对接,成为集医疗、教育、科研为一体的脑血管病及神经系统疾病综合诊疗创新平台。

河南省脑血管病医院为郑州大学、河南大学、新乡医学院博硕培养点。拥有神经内科国家级重点专科、急诊医学科国家级重点专科、神经外科省级重点专科、介入治疗省级重点专科和Juha国际神经外科中心。

扫描上方二维码

进入科室主页