一、病例特点

患者女性,56岁,主因“一过性黑朦、颈部发僵10天”入院。于2022年1月9日突然出现双眼一过性黑朦,同时伴有颈部僵硬感,症状持续5秒钟后自行好转,不伴肢体活动障碍、言语不利、头晕、吞咽困难、肢体抽搐等症状。自测血压170/110mmHg,休息后症状未再出现,遂在当地医院就诊检查。既往高血压病史6月,服药不规律,血压控制欠佳。否认糖尿病、冠心病、脑血管病病史;无吸烟、饮酒嗜好;家族史无特殊。

二、术前影像

图片1

图片1显示头颅核磁MRI+MRA提示颅内多发缺血灶并梗死灶,累及前后循环,其中后循环以双侧小脑半球点片状陈旧性梗死灶。MRA提示颅内动脉粥样硬化改变,椎基底动脉纤细伴局限性狭窄。

图片2

图片2为当地医院造影(2022-01-18)提示左侧椎动脉V4段重度狭窄。

图片3

图片3显示右侧椎动脉相对劣势;发出PICA后管腔纤细;右侧后交通动脉开放,可见基底动末端及其分支显影(黄箭头)。

三、术前讨论

1.患者为后循环颅内动脉粥样硬化性狭窄,椎动脉颅内段最常见的狭窄部位;

2.患者症状并非典型的后循环TIA发作,但不除外微栓子通过后交通动脉向前循环游离的可能,核磁平扫提示双侧小脑半球有陈旧性点片状梗死灶;

3.患者左侧椎动脉为优势侧,右侧椎动脉颅内段纤细,基底动脉供血来源主要由左侧椎动脉承担,优势侧椎动脉重度狭窄,符合手术适应症;

4.手术预案为常规方式,先用Synchro-14微导丝带微导管通过最狭窄部位后,交换Transend-300微导丝,并选用2.0球囊预扩,根据扩张效果及远端血管情况选用合适支架。

四、手术过程

图片 4

视频1

图片4和视频1:入院术前造影及3D旋转可更清晰看到左椎动脉V4段发出PICA远端为偏心性极重度狭窄(绿箭头)

泥鳅导丝及多功能导管导引下将6F Navien头端置于左侧椎动脉V2段远端,在Synchro-14微导丝导引下将Echelon-10微导管小心通过左侧椎动脉V4段狭窄处,并将Echelon-10微导管头端置于基底动脉上段;撤出Synchro-14微导丝,冒烟确认真腔后沿Echelon-10微导管送入Transend 300微导丝,将Transend 300微导丝头端置于基底动脉中段;撤出Echelon-10。沿Transend 300微导丝送入Gateway 2.0mm*15mm球囊于左侧椎动脉V4段狭窄处进行第一次预扩张,球囊上半部分在狭窄处,压力10atm,扩张后残余狭窄明显(图片5);后进行二次预扩张,压力10atm,将球囊尾端置于最狭窄处(图片6和视频2),扩张后旋转C臂可见狭窄未充分打开;再次在动态情况下进行第三次扩张,压力8atm,此次将球囊中段置于最狭窄处(图片7和视频3),扩张后狭窄处的“腰”仍较明显,较前改善。遂沿Transend 300微导丝交换Rebar-18微导管头端置于基底动脉中段,沿着Rebar-18微导管送入Solitaire支架一枚于狭窄处,准确定位后释放支架;复查造影显示左侧椎动脉V4段狭窄有所改善,远端血流灌注改善(图8)。术后VASO扫描可见支架位置尚佳,完全打开,贴壁性好,狭窄处局部管壁明显钙化,呈“环”型包绕(图9)。

图片 5

图片 6

视频2

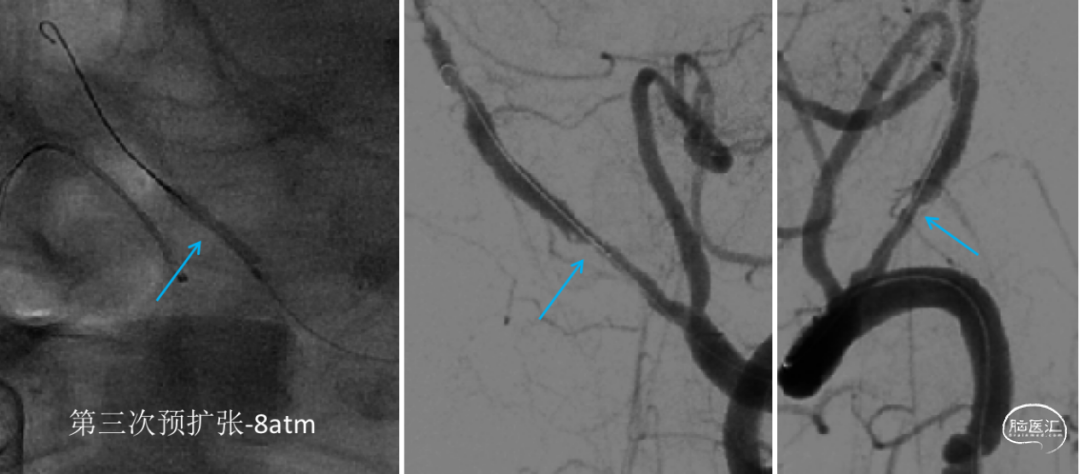

图片7

视频3

图片7和视频3: 蓝色箭头指向最狭窄处,此次扩张后狭窄有较明显改善,仍有中度的残余狭窄。

图片8

图片8:术后造影,蓝箭头为支架远端,绿箭头为支架近端,椎动脉V4段狭窄较术前有所改善,残余狭窄50%左右。

图片9

图片9:VOSA扫描-参数调整后可见血管(红箭头)周围有明显的斑块环绕(黄箭头),其成分与周围骨质条件相同,考虑为极重度的钙化斑块。

1.据相关文献报道, 21%的老年人群存在椎基底动脉的钙化,55%的缺血性卒中患者中存在椎基底动脉钙化(VBAC),男性比女性更常见,且多存在于左侧椎动脉,明显高于右侧椎动脉和基底动脉。根据以往对颅内大动脉的尸检研究,84%的病例可见钙化钙化在椎动脉V4段(51%)比大脑中动脉(35%)和基底动脉(14%)更常见,但像本病例这种严重的环形钙化较为罕见。其危险因素为高血压、糖尿病和长期吸烟;VBAC可能导致手术难度增加或早期闭塞。同时严重的VBAC更容易导致支架后在狭窄。再狭窄机制尚不明确,根据既往冠脉相关研究认为,支架内再狭窄主要与内膜过度增生、支架扩张不足(术中残余狭窄明显)、支架内支撑网断裂有关,大范围的钙化在治疗过程中需要更大的扩张力,正如本例患者,球囊超命名压扩张三次,可能会导致钙化部位血管内皮的额外损伤,这种损伤有加快新生内膜增生和平滑肌细胞增生,进而可导致再狭窄。

2.椎动脉V4段狭窄病变的介入治疗是神经介入中相对最简单的,这个病例在治疗过程中出现球囊扩张不满意的问题提示我们,无论遇到什么样的病例和情况,我们都需要用100%的精力和付出去面对,去思考,去努力。术中遇到困难要戒骄戒躁,时刻保持清醒头脑,冷静处理,必要时借助团队合力进行出谋划策,共同面对问题,解决困难。

3.术中球囊反复扩张,Gateway2.0mm球囊命名压6atm,爆破压12atm,我们第一次已经打到10atm(球囊直径可到2.12mm),颅内动脉缺乏完整弹力层,扩张不可过度,近爆破压扩张确实心存余悸,后来调整球囊与狭窄处的位置关系,又进行了2次扩张,多次反复扩张在颅内动脉粥样硬化性狭窄并不是常规操作。最后一次扩张压力到8atm后最狭窄处有所改善,但仍有部分残余狭窄,这时候最考验术者的经验和耐心,选择支架就需要更加谨慎,思来想去,不能选择onlabel的Wingspan支架是考虑一是释放后出现狭窄弹性回缩或重度残余狭窄无法收场,二是出现残余狭窄再次支架内扩张的风险会增加,而且是否能做到扩张满意也是没有信心的;不选用Apollo支架是考虑到普通球囊扩不开最狭窄处,用球扩支架同样会出现这个问题,这样可能会出现收球囊困难的尴尬情况,所以我们选择了offlabel的支架,选用相对外扩力大的Solitaire支架,还有另一个原因就是支架释放后一旦出现残余狭窄过重或其他问题还可以回收,台上可以观察一段时间,即便回收支架给予患者单纯球囊扩张也可以接受。实际中支架释放后观察支架释放比较满意,残余狭窄可以接受,针对这个特殊的病例我们也拭目以待,对病人进行严密随访,看看今后椎动脉转归情况。此外,其他选择我们也要考虑到,目前颅内动脉粥样硬化性狭窄药物涂层球囊逐步进入临床,本中心也承担这方面的临床实验,因为其药物涂层的作用可以减少内膜过度增生和再狭窄率,针对本病例的严重钙化斑块或许也有其独特的效果。

4.教训:复习文献得知,V4段是狭窄合并严重钙化的最常见部位,术前应做充分评估,目前最为常见的评估手段是CTA。此外对颅内动脉狭窄斑块性质的评估手段较局限,术前有高分辨核磁也可以部分识别到狭窄处斑块形态和性质,国内有部分中心开展了颅内动脉OCT研究,对斑块性质也可以给予主观评价;我们中心在术中或造影检查时VASO-CT扫描也可以对狭窄处形态特征给予客观提示,赋有深刻的临床意义。所以术前评估非常重要,评估手段可以个性化精准化,能为进一步手术提供更好的信息和参照,来指导我们手术策略。

1.van der Toorn Janine E., Engelkes Sophie R., Ikram M Kamran., Ikram M Arfan., Vernooij Meike W., Kavousi Maryam., Bos Daniel.(2019). Vertebrobasilar artery calcification: Prevalence and risk factors in the general population. Atherosclerosis, 286(undefined), 46-52.

2.Pikija Slaven., Magdič Jožef., Hojs-Fabjan Tanja.(2013). Calcifications of vertebrobasilar arteries on CT: detailed distribution and relation to risk factors in 245 ischemic stroke patients. Biomed Res Int, 2013(undefined), 918970.

3.Correction to: Intracranial Carotid Artery Calcification Relates to Recanalization and Clinical Outcome After Mechanical Thrombectomy.[J] .Stroke, 2017, 48: e79.

4.Xu Ran,Yang Bin,Li Long et al. Macrocalcification of intracranial vertebral artery may be related to in-stent restenosis: lessons learned from optical coherence tomography.[J] Neurointerv Surg, 2021, undefined: undefined.

5.Mintz GS, Guagliumi G. Intravascular imaging in coronary artery disease. Lancet2017;390:793-809.

王君

解放军总医院第一医学中心

解放军总医院第一医学中心神经内科学部神经介入科主任

医学博士,主任医师,教授,博士生导师

国家卫健委脑卒中防治专家委员会缺血性卒中介入专业委员会副主任委员

中华医学会神经病学分会神经血管介入协作组副组长

中国卒中学会神经介入分会青委会副主任委员

中国卒中学会复合介入神经外科分会常务委员

北京医学会神经外科分会神经外科疾病血管内治疗学组副组长

北京医学会介入医学分会复合手术学组副组长等职。

解放军总医院神经内科学部神经介入科主任,国家自然科学基金评议专家。本科毕业于解放军第四军医大学临床医学系,曾国家公派美国约翰霍普金斯大学、纽约州立大学布法罗医学院和南卡罗莱纳州立医学院做访问学者,长期从事神经介入工作。

担任《中国脑血管杂志》、《中华外科杂志》、《中华神经外科杂志》、《中华老年心脑血管病杂志》、《介入放射杂志》、《中国现代神经疾病杂志》等多个杂志的编委、审稿专家。以第一负责人承担国家自然科学基金、科技部重点研发计划等多项国家基金项目,获军队医疗成果二等奖、三等奖各1项,在国内外期刊发表论文50余篇,主译神经介入专业著作3部。

张荣举

解放军总医院第一医学中心

解放军总医院第一医学中心神经内科学部神经介入科主治医师,医学硕士,从 事神经介入专业10年,师从我国著名 神经介入专家王君教授,擅长出血性及缺血性脑血管疾病的血管内治疗。第一作者发表国内外核心期刊10余篇。

王晓辉

解放军总医院第一医学中心

解放军总医院第一医学中心神经内科学部神经介入科副主任医师,擅长脑血管病的综合诊治,对颅内外血管狭窄等缺血性疾病的支架置入治疗及急诊取栓拉栓治疗有丰富的临床经验,对颅内动脉瘤及动静脉畸形等出血性脑血管疾病的介入治疗有较为深刻的认识和理论基础。中华医学会北京神经内科学会神经介入分会常务委员。担任《中国比较医学杂志》和《中国实验动物学报》编委。