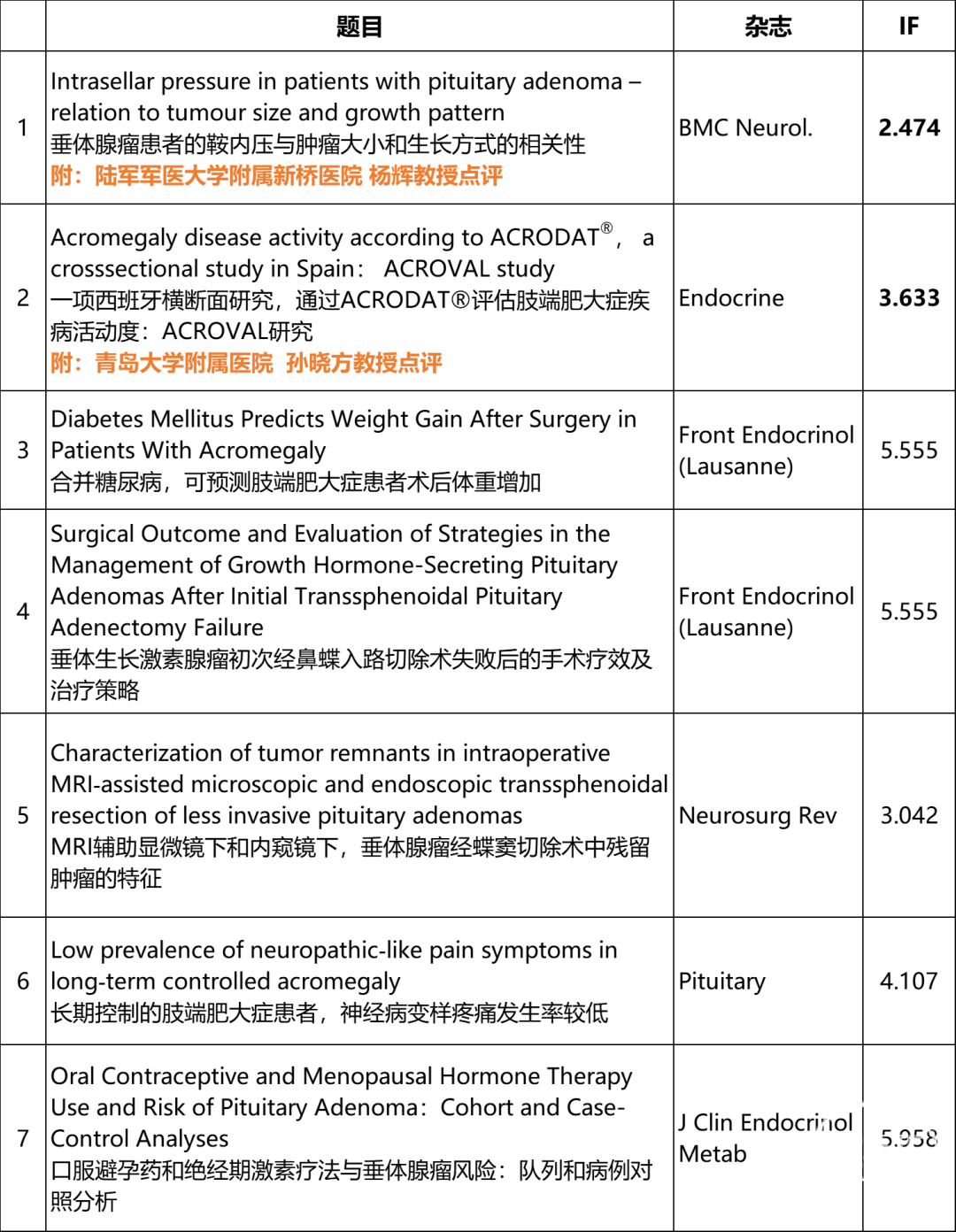

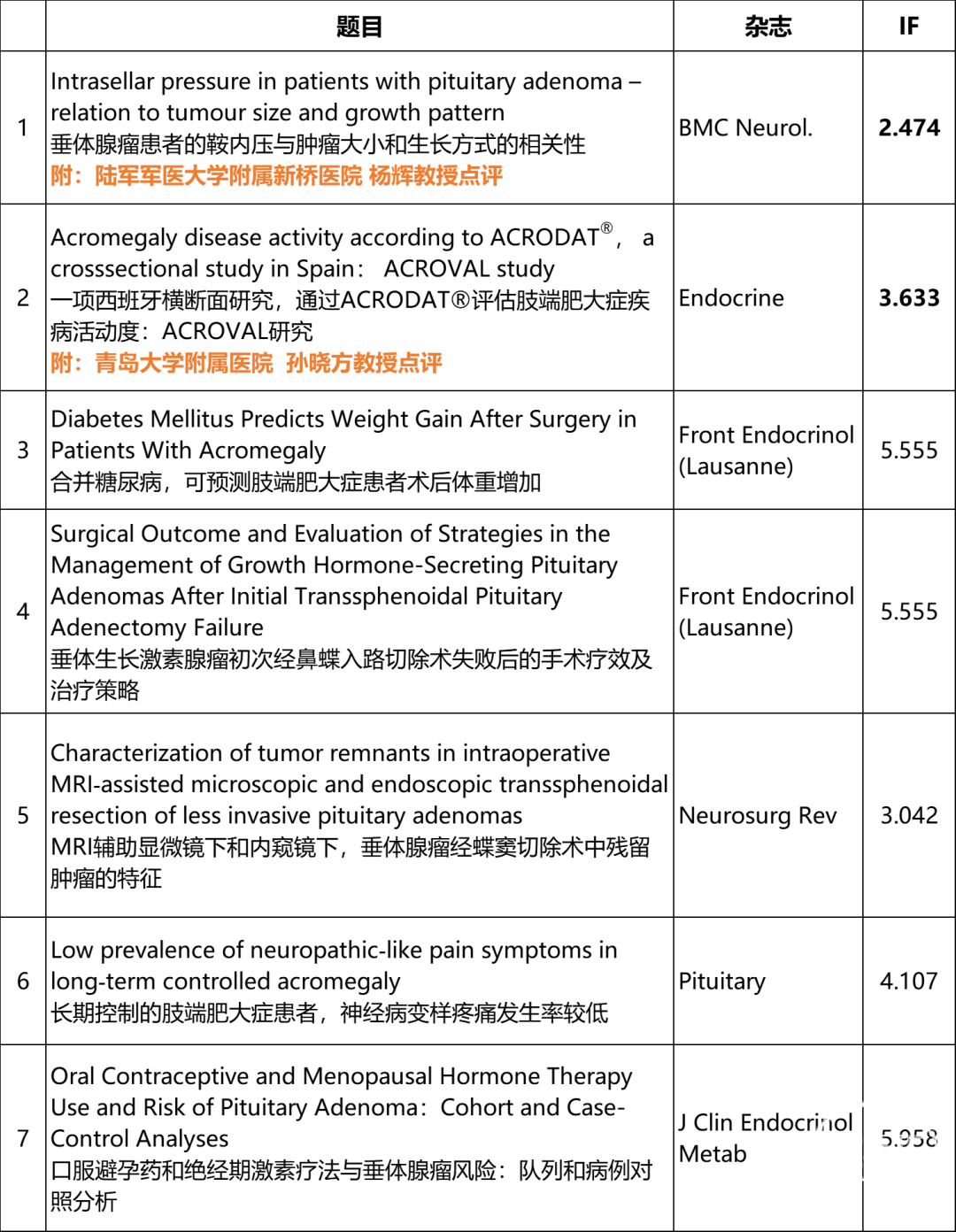

第14期“诺华ACRO之声-肢端肥大症文献速递与专家点评”,精选了近期发表的7篇文献,内容包括:一项探讨垂体腺瘤患者颅内压与肿瘤大小及生长方式相关性的研究;西班牙报道的ACRODAT测评系统,经验证具有高度特异性,可作为常规监测ACRO活动度的工具;一项研究报道了诊断时合并糖尿病,是ACRO患者术后体重的重要预测因素;一项研究探讨了垂体GH腺瘤经鼻蝶入路切除术失败后,后续治疗策略;一项研究探讨了垂体GH瘤术中MRI辅助,如何进一步提高肿瘤全切率;一项关于长期控制的ACRO患者,神经病变样疼痛发生率较低的研究;一项研究探讨了女性口服避孕药和绝经期激素疗法与垂体腺瘤风险的关系。本期文献点评,我们邀请了陆军军医大学新桥医院杨辉教授、青岛大学附属医院孙晓方教授对其中两篇文献进行深度点评分析,欢迎大家阅读交流!

1

BMC Neurol. 2022 Mar 9;22(1):82. doi:10.1186/s12883-022-02601-9

IF=2.474

这项研究发表在《BMC Neurol》杂志上,旨在确定垂体腺瘤患者的鞍内压(ISP)是否升高,以及鞍内压升高是否与肿瘤的大小和生长方式有关。研究纳入100例因垂体腺瘤而接受手术的患者,并在术中测量ISP。根据Knosp和SIPAP标准,对所有腺瘤浸润性进行分类,采用MR检查肿瘤的三个轴的直径并计算体积。结果发现,总共93例病例中,平均ISP为23.0±8.4mmHg,ISP与肿瘤体积和肿瘤直径均呈正相关。在多变量效应检验中,冠状面肿瘤直径与ISP升高的相关性最强。蝶鞍旁侵袭性(Knosp 3-4级)的腺瘤比非侵袭性(Knosp 0-2级)的腺瘤,表现出更高的ISP值。因此,ISP受肿瘤解剖结构的影响,并与肿瘤体积呈正相关。肿瘤宽度,即冠状面的直径,可能是对ISP影响最大的指标。ISP升高与鞍旁生长的相关性证实了这一点。

垂体腺瘤是颅内常见肿瘤,其临床表现与肿瘤对周围组织结构压迫密切相关,20多年以来,国际上一些学者关注了鞍内压(ISP)与垂体腺瘤大小、生长方式关系的话题,他试图解释一些临床现象,特别是鞍内压力与垂体腺瘤侵袭性的关系,2022年瑞典学者Gabriel Simander在《BMC Neurology》杂志发表了一篇文章,这篇文章的创意在于以颅内压光纤探头为工具。研究了ISP与垂体腺瘤大小、生长方式的相关性,完全打开了我们的脑洞,让我们意识到颅内压探头的用途还能如此扩展,还能得到超出传统认知的结果。

该研究是迄今为止纳入样本量最大的研究报道,他们收集和观察了2009-2015年间93名在瑞典Umeå大学医院神经外科行垂体腺瘤切除手术的患者资料。依据患者的影像学(MRI)资料特征,对所有进行了Knosp分级、ISPAP分级,在鞍底硬膜切开1mm左右小口便于获取ISP值。统计分析发现:平均ISP为23.0±8.4 mmHg;ISP与肿瘤体积、直径呈正相关,其中肿瘤冠状面直径与ISP升高的相关性最强;侵袭性垂体腺瘤(Knosp 3-4级)的平均ISP高于非侵袭性垂体腺瘤(Knosp 0-2级)的平均ISP;作者强调了垂体腺瘤宽度,尤其是冠状面的直径是对ISP值影响最大的观测指标。对发生这一现象的最合理的解释可能是在于颈内动脉毗邻鞍区侧面,肿瘤距离颈内动脉越接近,动脉压力传导越大,测量出来的鞍内压力也就更大。该研究还发现男性鞍内压力较女性高,其具体原因在其研究设计中不能分析出合理的答案,我们认为研究者没有把患者的平均动脉压作为重要的校正、观察指标有关,一般来说,男性的平均动脉压是略高于女性的平均动脉压的,如果把这个因素考虑进去,似乎就能解释前述现象。当然,确切的原因需要更进一步的研究。

该研究最令人费解的发现是,垂体腺瘤卒中患者鞍内压与非垂体腺瘤卒中患者鞍内压差别无统计学意义,这显然与临床医生日常工作中观察到的患者临床表现大相径庭,这或许因为卒中病例数远少于非卒中病例,统计学偏倚所致,也突显在多中心开展大组病例进验证工作的重要性和必要性。需要指出的是,该研究仅仅表明了ISP与肿瘤大小的相关性,但是,无法对两者之间的因果关系无法做出判断,近年研究表明,机械压力有促进肿瘤发生、发展的作用,但是,类似的研究在垂体腺瘤中报道几近罕见。参照颅内压的定义,鞍内压应该是鞍内容物对蝶鞍壁产生的压力。该研究测量鞍内压的方法是将光纤探头插入肿瘤中,尽管多个研究小组使用了这种方法,但这并不是测量鞍内压的金标准,特别是在没有完全消除来自两侧颈内动脉压力干扰的情况下,该压力值更准确的定义应为肿瘤内部压力,称之为“瘤内压”似乎更为合适些。至于它能否代表鞍内压、与真实鞍内压之间差异有多大,还有待商榷。最后需要强调的是这种情况在卒中肿瘤病例中表现更为明显,因为肿瘤密度均一性直接决定了瘤内压力的一致性,对肿瘤卒中病例测定压力的时候,更需要谨慎、多次重复测定以避免上述原因造成的误差。

杨辉 教授

陆军军医大学新桥医院神经外科,主任医师、教授、博士生导师曾任中华医学会、中国医师协会神经外科学分会全国委员、中国抗癫痫协会理事会常务理事、《中华创伤杂志英文版》、《Journal of Neuropathology and Experimental Neurology》编委等19个学术职务,主持包括国家自然科学基金重点课题在内的28项国家、军队重点和重庆市课题,获省部级科技进步一等奖4项、二等奖3项,总计发表SCI论著89篇,单篇最高影响因子16.191,累计影响因子368.779

2

一项西班牙横断面研究,通过ACRODAT®评估肢端肥大症疾病活动度:ACROVAL研究Endocrine. 2022 Feb;75(2):525-536. doi:10.1007/s12020-021-02900-0

IF=3.633

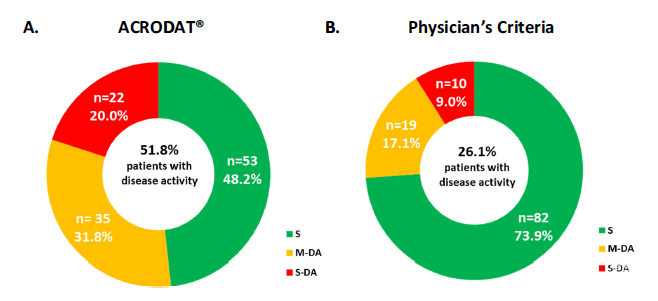

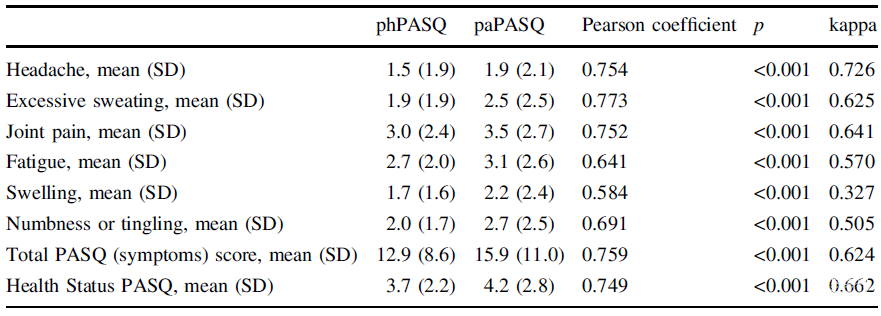

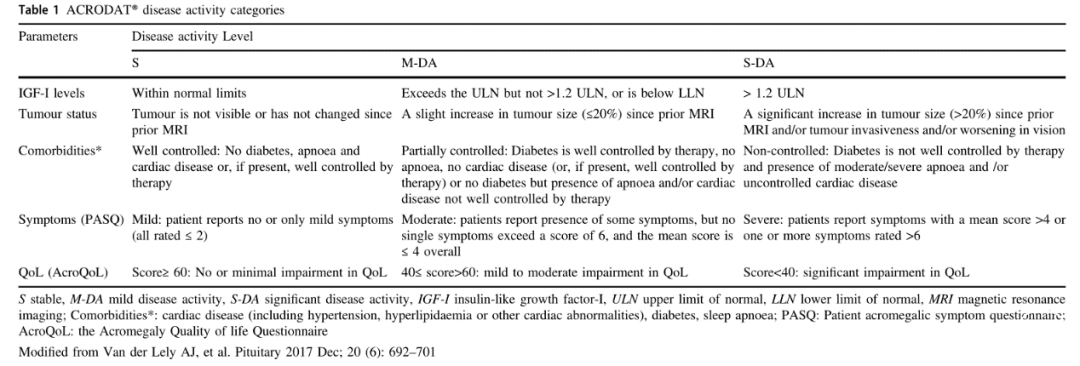

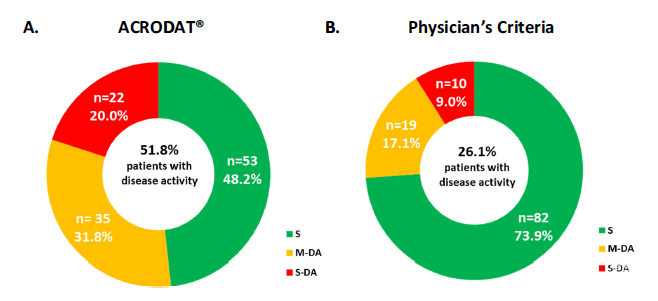

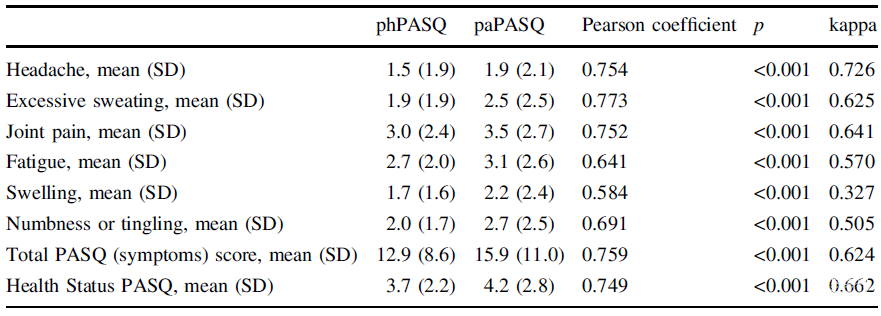

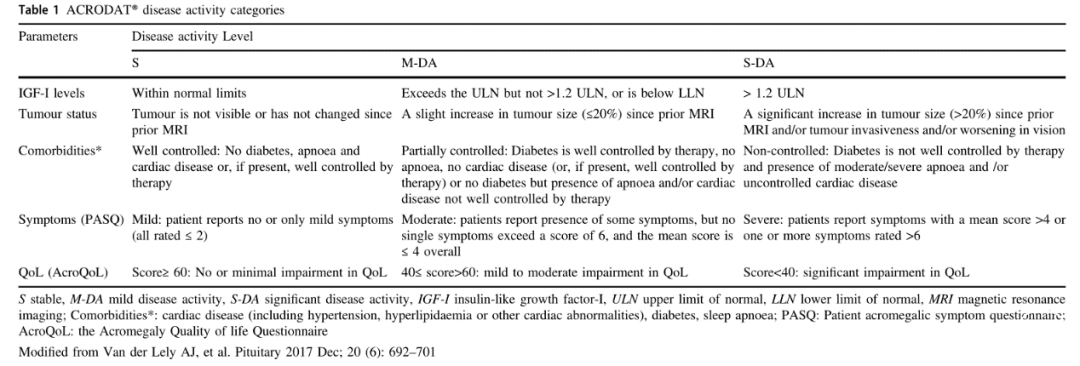

在西班牙肢端肥大症患者队列中,使用肢端肥大症疾病活动工具(ACRODAT®)评价疾病活动状态,根据ACRODAT®评估和医生的临床评估,探讨医生和患者对症状感知可能存在的差异。本研究发表在《Endocrine》杂志上,使用ACRODAT®对接受药物治疗至少6个月的肢端肥大症成人患者进行疾病活动评估。结果发现,111例患者中分别有48.2%、31.8%和20.0%归类为疾病稳定(S)、轻度疾病活动(M-DA)和显著疾病活动(S-DA)。ACRODAT®疾病活动分类与医师意见显著相关,评分者间一致性适中,特异性为92.45%(PPV=86.21%)。IGF-1水平,与症状严重程度或生活质量(QoL)之间未发现相关性。S-DA和M-DA患者比S患者更频繁地更改临床治疗方案,但分别有5例(22.7%)和27例(77.1%)S-DA和M-DA患者未进一步采取有效治疗措施。因此,ACRODAT®是一种经过验证且高度特异性的工具,可用于常规监测肢端肥大症活动度,能够做到以患者为中心,更好地指导临床医生做出医疗决策,提高肢端肥大症患者的生活质量,延长预期寿命。图1. 根据ACRODAT®(A)和医生标准(B)的疾病活动度

S,稳定;M-DA,轻度疾病活动;S-DA,显著疾病活动表1. 患者(paPASQ)和医生(phPASQ)对症状严重程度的一致性

肢端肥大症是一种罕见的慢性疾病,通常由垂体腺瘤引起,其特征是生长激素 (GH)分泌过多,从而导致胰岛素样生长因子1(IGF-1)升高。肢端肥大症治疗目标是实现长期生化达标,控制肿瘤生长并降低全身合并症的发生风险,从而降低死亡率。但即使实现了生化控制,许多患者仍然有肢端肥大症相关的症状(如头痛、多汗、关节疼痛、乏力、水肿、麻木或刺痛等)和心理疾病(如丧失主动性、情绪不稳定、自尊受损、抑郁和焦虑等),进而导致生活质量下降。肢端肥大症患者比内分泌专家更重视以患者为中心的参数(肢端肥大症症状和生活质量)。因此,患者对自身健康状况的评价可能是评估疾病活动水平和支持临床决策的重要附加措施,并且与IGF-1水平和肿瘤形态一起可以更准确地评估疾病状态。为了提高肢端肥大症的全球临床管理水平,相关机构开发了一种多维临床决策支持工具,即肢端肥大症活动度评价工具 (ACRODAT®),旨在从综合角度评估肢端肥大症患者的疾病活动度,因为它不仅包括疾病的临床参数如IGF-1水平、垂体瘤状态和并发症,还包括患者报告的结果(PRO),如患者肢端肥大症症状问卷调查(PASQ)和肢端肥大症患者生活质量问卷调查(AcroQoL)。具体见表1。

《中国肢端肥大症诊治共识 (2021版) 》指出,肢端肥大症治疗的目标包括生化缓解和临床控制两个方面:1.生化缓解:(1)血清GH水平下降至空腹或随机GH<1.0μg/L(如GH≥1.0μg/L,需行OGTT-GH抑制试验),OGTT-GH谷值<1.0μg/L;(2)血清IGF-1水平下降至与年龄和性别匹配的正常范围内。2.临床控制:(1) 腺瘤消除或者缩小,并防止其复发;(2)肢大的临床表现和特别是心血管、呼吸系统和代谢并发症得到改善;(3)尽量保留腺垂体功能,已有腺垂体功能减退的患者应给予相应靶腺激素的替代治疗。但即使实现以上的生化和临床控制,仍有许多患者存在肢端肥大症相关症状和心理障碍,进而导致生活质量下降。肢端肥大症活动度评价工具(ACRODAT®)是一种经过验证且高度特异性的工具,它通过结合临床、实验室和放射学参数(IGF-1、肿瘤状态和合并症)以及患者报告的结果(PRO)参数,以整体方式对疾病活动进行常规监测,定期监测以上变化可能有助于识别具有非明显疾病活动的患者,以便制定更好的治疗策略,提高肢端肥大症疾病管理水平。因此推荐临床医生在肢端肥大症长期管理中应用ACRODAT®来全面评估疾病的活动度。

孙晓方 副教授

目前主持并参与国家自然科学基金项目3项,发表学术论文20余篇。荣获山东省高等学校科学技术奖二等奖1项,中国中西医结合学会科学技术奖三等奖1项,荣获“优秀住院医师指导老师”的称号

3

Front in Endocrinol (Lausanne). 2022 Mar 9;doi:10.3389/fendo.2022.854931.IF=5.555

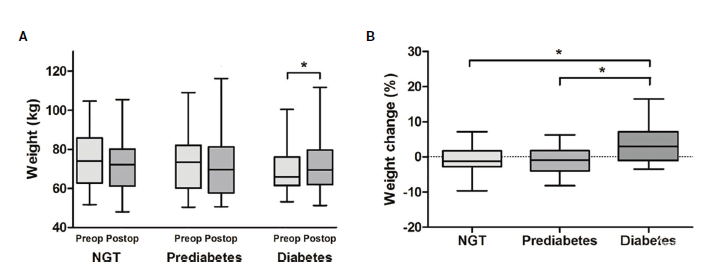

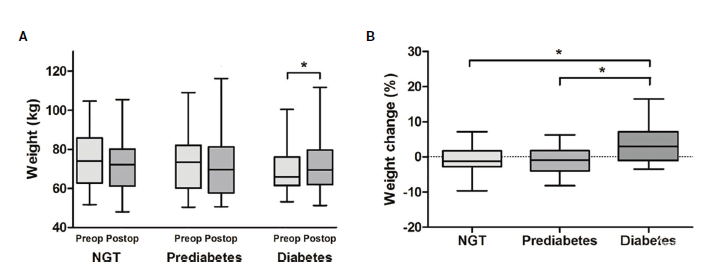

肢端肥大症患者常常合并代谢并发症,这种患者在术后可能出现体重增加。这项回顾性研究发表在《Front Endocrinol》杂志上,旨在研究肢端肥大症患者术后体重变化及术后体重增加的相关因素,连续纳入2009年10月至2021年3月期间113例有术前和术后3-6个月体重记录的患者。共分为3组:体重减轻组(体重减轻≥3%)、稳定组和体重增加组(体重增加≥3%)。比较各组的激素水平、代谢合并症和人体测量指标。结果发现,113例患者中,术后分别有29例(25.7%)患者体重减轻、26例(23.0%)患者体重增加。三组基线特征,包括诊断时年龄、性别、体重指数、生长激素水平差异均无统计学意义。诊断时体重增加组的糖尿病患病率明显高于其他组。糖尿病患者(n=22)术后体重增加的风险是糖耐量正常患者(n=37)的5.2倍(p=0.006)。在糖尿病组中,术后去脂体重百分比降低(-4.5[-6.6–2.0]%,p=0.002),脂肪量百分比显著增加(18.0[4.6–36.6]%,p=0.003),而糖耐量正常组未显示术后身体成分变化。因此,在肢端肥大症患者中,23%的患者术后体重增加≥3%。诊断时糖尿病是术后体重和脂肪增加的重要预测因素。

图1. 根据基线血糖状态比较(A)体重和(B)体重变化

4

垂体生长激素腺瘤初次经鼻蝶入路切除术失败后的手术疗效及策略评价

Front in Endocrinol (Lausanne). 2022 Apr 14;13:756855. doi:10.3389/fendo.2022.756855

IF=5.555

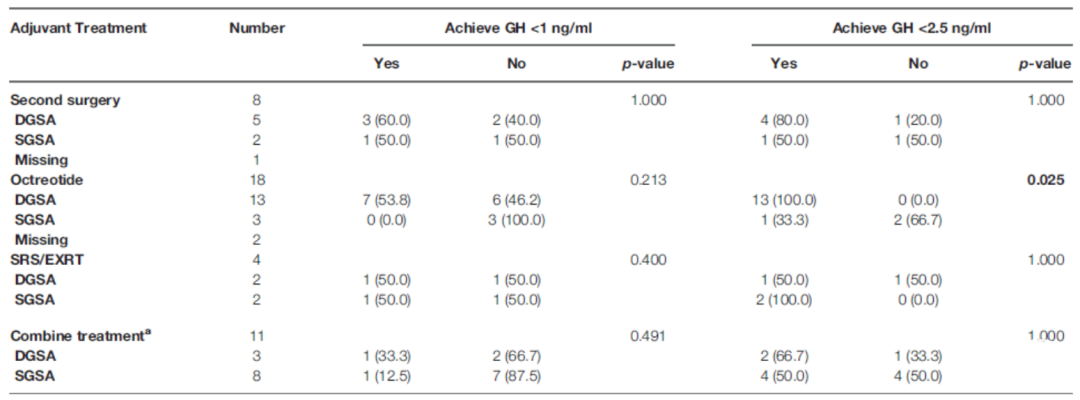

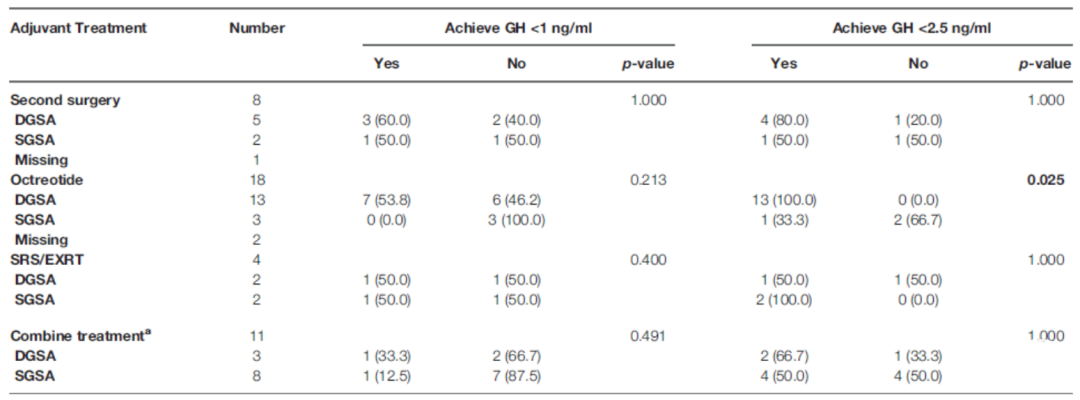

肢端肥大症是一种全身性疾病,需要多学科综合治疗才能达到最佳临床疗效。本研究发表在《Front Endocrinol》杂志上,旨在评价内镜下经鼻蝶入路切除术(TSA)的术后结局,及初次手术结果欠佳患者的治疗策略。该回顾性研究纳入了1999年至2010年在中国台湾多家中心接受TSA治疗的83例生长激素腺瘤患者。生化缓解定义为人类生长激素(hGH)<1和<2.5ng/mL。分析TSA失败的相关因素,以及难治性和复发性疾病的二次治疗策略。患者平均年龄41.1±11.3岁,平均随访时间54.2±44.3个月。约44.5%的患者在TSA后有残留肿瘤。肿瘤体积较大、术前GH水平较高、有残留肿瘤均与术后生化缓解欠佳有关。41例患者TSA术后缓解不充分或病灶复发,其中37例患者TSA后有肿瘤残留。奥曲肽对致密颗粒型GH瘤(DGSA)患者的治疗效果较好。立体定向放射外科/常规外照射放疗(SRS/EXRT)对TSA术后6个月病情不能缓解再次治疗的患者疗效较好。

表1. 首次TSA手术失败患者(n=41)在不同治疗中组织学亚型与缓解之间的相关性

5

MRI辅助显微镜下和内窥镜下,垂体腺瘤经蝶窦切除术中残留肿瘤的特征

Neurosurg Rev. 2022 Apr;45(2):1701-1708. doi:10.1007/s10143-021-01705-z

IF=3.042

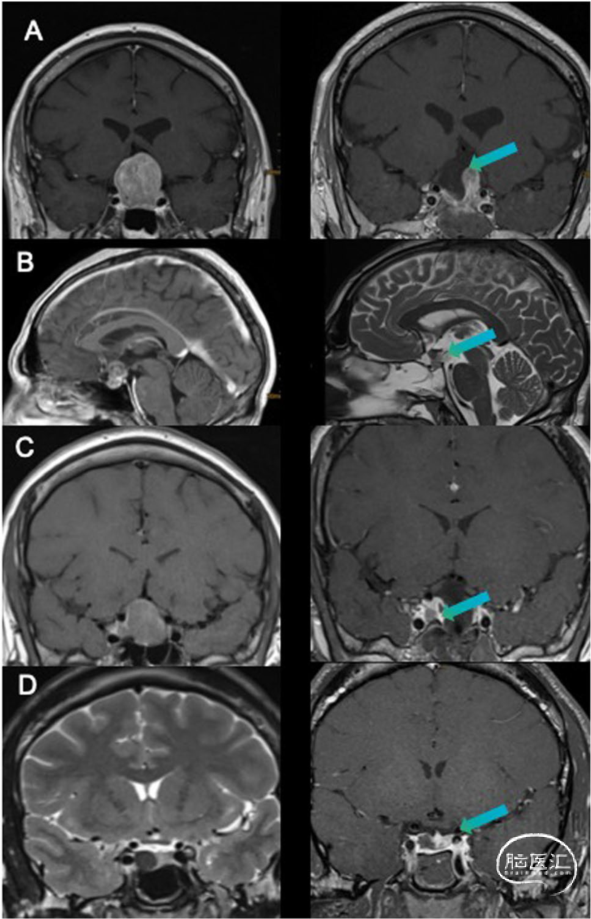

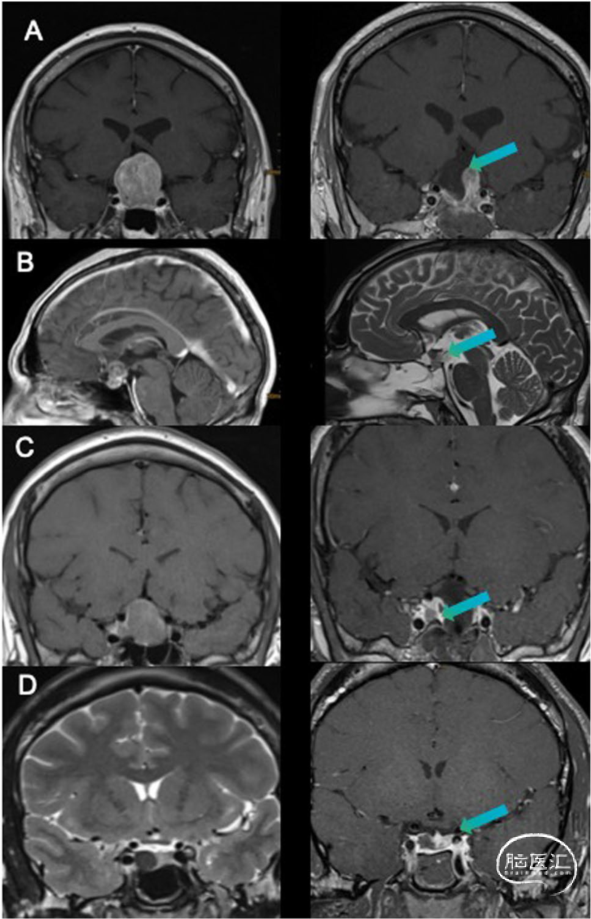

术中磁共振成像(iMRI)提高了经蝶窦手术中对腺瘤残留的检出率。本研究发表在《Neurosurg Rev》杂志上,对2012年至2020年在我科接受iMRI辅助经蝶窦手术切除垂体腺瘤的患者进行了单中心回顾性研究。纳入总计190例分级为Knosp 0–2级的垂体腺瘤,连续iMRI辅助经蝶窦手术,46.3%(N=88)使用显微镜,48.4%(N=92)使用内镜,分别进行术前、术中、术后肿瘤的体积测量。评估人口统计学数据、肿瘤特征和MRI特征。此外,对通过iMRI确定的腺瘤残留物进行了分析。

结果发现,iMRI后再次切除的患者占16.3%(N=31)。在这些病例中,iMRI在83.9%(26/31)中帮助实现了大体全切除(GTR)。假阳性切除1例(0.5%)。多变量逻辑分析确定肿瘤体积(OR=1.2,p=0.007)、复发(OR=11.3,p=0.002)和显微技术(OR=2.8,p=0.029)是额外切除的独立风险因素。对iMRI上腺瘤残留物的详细分析显示,膈皱襞中的鞍上位置、膈上肿瘤穿透膈上方或未检测到海绵窦侵袭,以及显微镜下切除时肿瘤位置在视野之外是切除不完全的主要原因。因此,肿瘤体积、复发和显微技术是Knosp 0-2腺瘤患者再次手术切除的独立预测因素。即使在内镜可视化蝶鞍后,iMRI也可以安全地增加切除范围(EOR),假阳性结果的风险非常低。术前MRI未识别的隐藏在膈皱襞内、鞘内或海绵窦浸润壁后方的残留肿瘤是iMRI中最常见的发现。图1. 术中磁共振成像可见不同位置的腺瘤残留物。A.膈皱襞腺瘤残留物,B.通过膈肌侵袭鞘内,C.侵袭海绵窦,D.术前图像中未见的哑铃形腺瘤

6

长期控制的肢端肥大症患者的神经病变样疼痛发生率较低

Pituitary. 2022 Apr;25(2):229-237. doi:10.1007/s11102-021-01190-z

IF=4.107

疼痛是肢端肥大症的常见症状,神经病变样疼痛症状(Neuropathic-like pain (NP-like)symptoms)对生活质量影响大。这项研究发表在《Pituitary》杂志上,旨在评估一组可控制的肢端肥大症患者中的NP样症状。总共纳入44例长期控制的肢端肥大症患者(年龄62.6±12.6岁;56.8%的女性),使用经过验证的painDETECT问卷评估NP样症状。根据总得分(范围0-35),将患者分为三种基于概率的NP样症状类别:不太可能(≤12)、不确定(13-18)和可能(≥19)。使用SF-36表评估HR-QoL(身体健康评分(PCS)和心理健康评分(MCS)),和自我报告的疼痛。采用线性回归分析确定潜在风险因素。结果发现35例患者(79.5%)有自我疼痛报告,4/44例患者可能存在NP样症状(9.1%),6/44例患者存在不确定的NP样症状(13.6%)。所有可能出现NP样症状的患者均为女性。较高painDETECT评分与HR-QoL(PCS:r=−0.46,p=0.003;MCS:r=−0.37,p=0.018)、SF-36疼痛评分(r=−0.63,p<0.0001)呈负相关。女性是NP样症状的危险因素。因此,肢端肥大症中NP样症状与较低HR-QoL相关,有必要提高对肢端肥大症患者神经病理性疼痛的识别,以及需要开展相应的临床研究。

7

口服避孕药和绝经期激素疗法与垂体腺瘤风险:队列和病例对照分析

J Clin Endocrinol Metab. 2022 Mar 24;107(4):e1402-e1412. doi:10.1210/clinem/dgab868

IF=5.958

此项研究发表在《J Clin Endocrinol Metab》杂志上,目的是在两个独立数据集中确定使用口服避孕药(OC)和绝经期激素疗法(MHT)与垂体腺瘤风险之间的相关性。研究采用了Cox风险模型,计算OC/MHT与垂体腺瘤风险的多变量风险比(MVHR),评估OC/MHT与垂体腺瘤风险的相关性。同时,我们进行了一项匹配的病例对照研究,利用数据库计算OC/MHT垂体腺瘤的多变量优势比(MVOR)。结果发现,队列分析中报告了331名参与OC/MHT治疗者诊断出垂体腺瘤。与从不使用者相比,既往(MVHR=1.05;95%CI,0.80-1.36)或当前使用OC(MVHR=0.72;95%CI,0.40-1.32)均与风险无关。对于MHT,与从不使用者相比,既往使用(MVHR=2.00;95%CI,1.50-2.68)和当前使用(MVHR=1.80;95%CI,1.27-2.55)均与垂体腺瘤风险相关。在病例对照分析中,纳入了5469例患者。与从未使用MHT(MVOR=1.57;95%CI,1.35-1.83)相比,既往使用MHT(MVOR=1.57;95%CI,1.35-1.83)的垂体腺瘤风险增加。在两个独立数据集中,与从未使用MHT相比,当前和既往使用MHT以及MHT使用时间长与垂体腺瘤风险更高呈正相关。在前瞻性队列分析中,使用OC与风险无关,在病例对照分析中,仅与风险轻度增加相关。有效期:2023-06-27,资料过期,视同作废。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、AiBrain所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()