脑胶质瘤是中枢神经系统中最常见的恶性肿瘤,其高度异质性为治愈胶质瘤带来巨大的阻碍,脑胶质瘤的起源和演进机制的探索是近年来神经肿瘤领域持续的热点。5月12日,浙江大学医学院附属第二医院神经外科作为第一作者单位,在国际顶级期刊《Nature》上发表了最新研究成果“Olfactory sensory experience regulates gliomagenesis via neuronal IGF1”,创新性地揭示了胶质瘤发生发展的起源模式和分子机制,展示了一种全新的非突触依赖的胶质瘤演进调控方式,为胶质瘤的预防、早期干预及治疗提供了新的理论依据。

图一:论文标题与论文作者单位信息

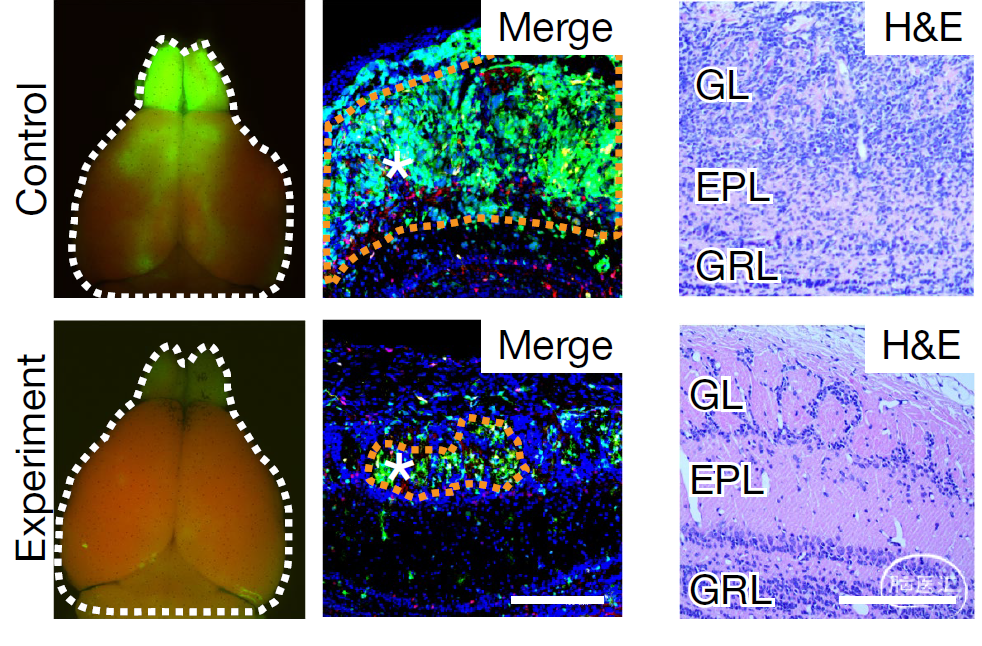

浙江大学医学院附属第二医院神经外科主任陈高教授介绍,刘冲教授带领的研究团队长期构建与培育了NG2-CreERT胶质瘤小鼠模型体系, 实现了小鼠自发形成起源于少突胶质细胞前体细胞(Oligodendrocyte precursor cell, OPC)的脑胶质瘤,首次揭示了嗅觉环路神经元的兴奋性活动是该小鼠胶质瘤模型构建的基本原理。研究团队发现代表气味信号输入的c-FOS表达与肿瘤热点高度重合,利用设计受体技术(Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs, DREADD)实现对嗅觉受体神经元(Olfactory receptor neuron, ORN)兴奋性的远距离操控,当分别进行抑制和激活时,实验小鼠体内的胶质瘤负荷相应的显著减少和增加,并且通过物理方式阻断小鼠单侧嗅觉输入后,同侧的胶质瘤发生和进展受到了显著地抑制。

图二:对嗅觉环路的抑制,显著降低了小鼠原位胶质瘤的肿瘤负荷

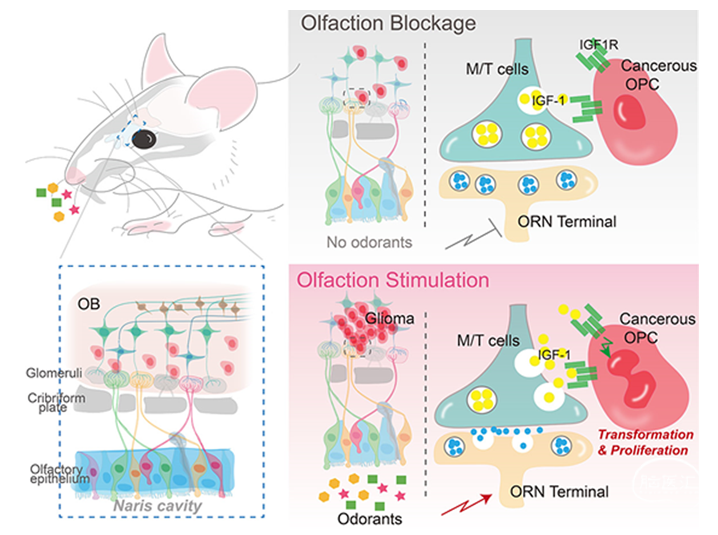

在胶质瘤发生发展的演进机制上,本研究团队首次揭示了胶质瘤发生中一种非突触依赖性的神经环路调控方式。根据荷瘤小鼠嗅球测序结果和前期研究基础,研究团队确定了胰岛素样生长因子1(Insulin-like growth factor 1, IGF-1)蛋白为嗅觉依赖胶质瘤发生的关键调控分子,且IGF-1的主要来源为嗅球中的僧帽/簇状细胞(M/T细胞)。应用双荧光标记嵌合分析技术(Mosaic analysis with double markers, MADM),研究团队在保留胶质瘤发生进展中的微环境状态的同时,特异性敲除M/T细胞中的Igf1基因,这一干预显著抑制了突变OPC细胞的增殖和转化,这一靶点的发现将为研发脑胶质瘤特异性药物提供坚实的理论依据。

图三:嗅觉神经环路通过IGF-1分子调控脑胶质瘤发生和进展机制的模式图

浙大二院神经外科作为国内一流的神经外科中心,建设了脑血管病、神经内镜与颅底外科、脑肿瘤、颅脑创伤、脑重症监护、功能神经外科、脊柱脊髓外科与小儿神经外科共8个临床亚专科,2021年手术量超10000台。近五年来,作为首席科学家单位主持国家重点研发计划2项,国家自然科学基金35项,在《Nature》、《Immunity》(IF:31)等高影响力期刊中,发表影响因子大于5分的论文100余篇。本项研究成果,由脑肿瘤亚专科团队联合浙江大学脑科学与脑医学学院刘冲教授科研团队,长期致力于胶质瘤发生与起源研究,通过构建与发展一系列超高时间-空间分辨率基因工程小鼠模型,实现了对胶质瘤起源及演进整体过程的可视化追踪与精准在体生物学分析,结合多学科交叉优势,从不同层次和角度解析胶质瘤发生和演进的规律,大力推动研究成果实现临床转化应用,向着攻克脑胶质瘤的目标不断迈进。