支架植入后,DSA是比较难以判断支架贴壁情况的。对于颈动脉这样较为粗大的血管,或许尚能观察得到,但是对于颅内支架,是缺乏识别手段的,更多还只是靠术者的判断和经验。

然而支架的贴壁情况在冠脉领域已经有了较为深入的研究了。冠脉领域对于支架贴壁情况的识别靠的是OCT。对于DSA所不能观察到的细微变化,OCT则可以观察到每一根支架丝。不仅如此,可以在横截面上对血管壁和支架丝之间的关系进行评估。

在2012年,OCT国际工作组发表专家共识认为:如果支架丝表面到管腔表面的轴向距离小于支架丝的厚度(包括聚合物涂层的厚度),则认为支架丝贴壁良好。支架丝贴壁不良(stent strut malapposition)是指金属支架丝与血管壁不贴合,它被定义为支架丝表面与管腔内膜表面的轴向距离大于支架丝厚度(包括多聚物涂层的厚度)。由此可见,不同类型的支架因为其支架丝和聚合物涂层厚度不同,其贴壁不良的标准也有所不同。

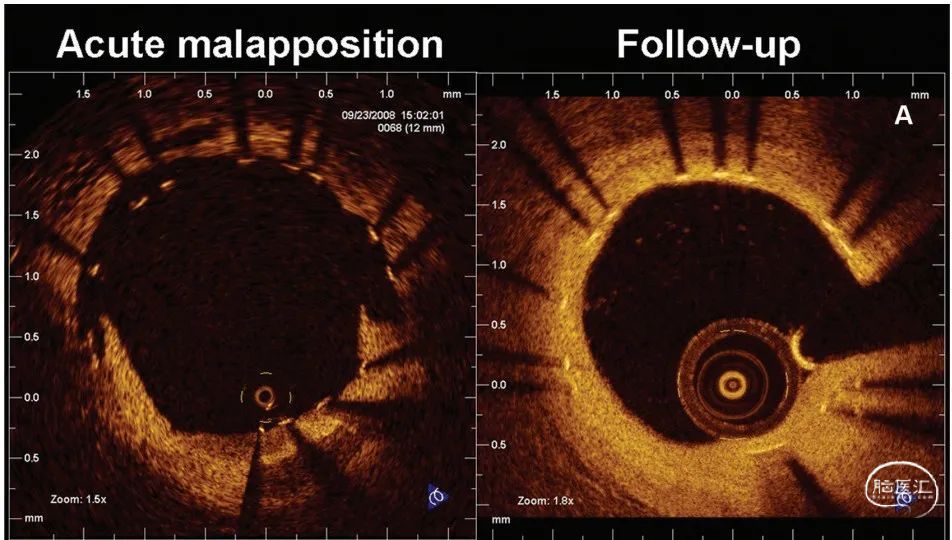

而通过识别支架的贴壁情况,便可以指导术者选择治疗策略,包括是否进行后扩张以及后扩张球囊的大小、压力选择等。那么支架的贴壁情况与临床事件又有何关系呢?通过随访可以发现,贴壁不良的支架丝也可能逐渐被内皮细胞覆盖,并与血管壁完全融合。也就是说,虽然术后即刻支架可以存在贴壁不良,但是术后6个月支架丝贴壁不良容积会显著下降,研究发现约71.5%的术后即刻支架丝贴壁不良与血管壁完全融合。

支架即刻贴壁不良与随访时融合

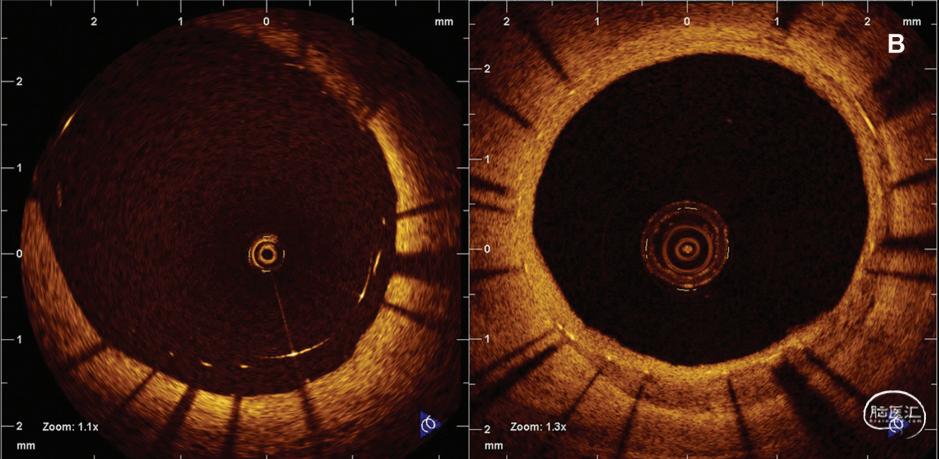

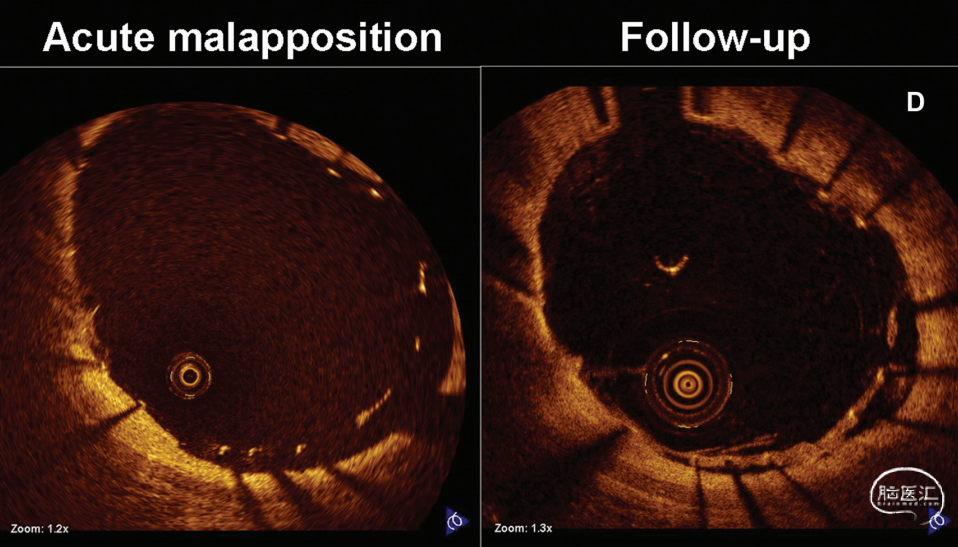

还有一种情况是支架丝贴壁不良延迟损伤血管的愈合过程。那么支架丝和血管壁之间的距离超过多少就会影响到融合呢?对于DES支架,OCT成像支架丝至血管内壁距离≤260μm为可修复的支架丝贴壁不良的临界点,其敏感性为89.3%,特异性为83.7%。对亲水聚合物涂层的ZES支架(Resolute,美敦力公司,美国)和含氟聚合物的EES支架(XienceV,雅培公司,美国)以及BMS支架术后的OCT系列检测发现,术后即刻最大支架丝贴壁不良距离<270μm的贴壁不良到随访时均可完全修复,只有少数支架丝一直未被覆盖。不但如此,随访研究还发现,在血管修复过程中随访观察时新出现的支架丝贴壁不良。而这主要和支架植入术后血管持续的高敏反应、炎症反应等相关。

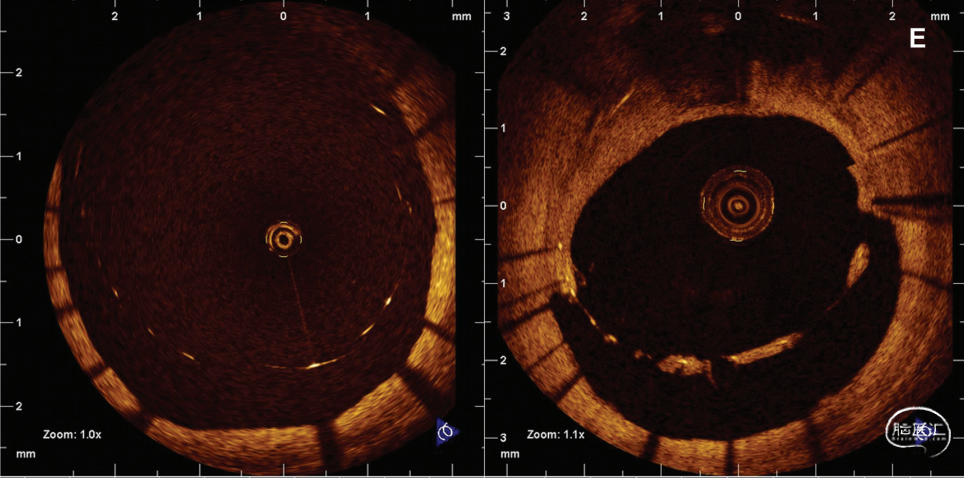

支架即刻贴壁不良与随访后然未融合

支架丝贴壁不良可引起局部血流动力学的变化,容易增加血栓事件的发生风险。Kang等人开展的研究共纳入33例极晚期ST患者,发现14个(42%)病灶的病变有支架丝贴壁不良,其中9例(27%)在贴壁不良的部位有血栓,6例(18%)支架丝贴壁不良部位有新生内膜破裂,但支架丝贴壁不良主要发生在DES(52%)组,BMS组未见。

Miyazaki等人用OCT对比了DES术后出现极晚期ST、一年后复发心绞痛伴晚期支架内再狭窄(in-stent restenosis,ISR)以及无事件的患者,发现极晚期ST组的支架丝未覆盖率最高(29.2%比7.9%比7.6%,P=0.0002),而极晚期ST组支架丝贴壁不良的发生率也明显多于无事件组(7.8%比1.1%,P=0.01)。Cook等人的研究表明77%的极晚期ST患者有支架丝贴壁不良现象,且多为较大面积的贴壁不良。Hong等人的研究也发现极晚期ST患者支架丝贴壁不良发生率也很高(38.9%)。

然而这些观察性研究多为事后分析,至于支架丝贴壁不良与ST的关联性直接证据报道较少。而在脑血管领域,支架贴壁不良还是盲区。支架贴壁不良与远期的支架内再狭窄,缺血事件有何关联,目前依然缺乏有效的技术手段去识别和建立关联。但是从冠脉领域的相关研究中,我们或许可以一窥。

刘锐

南京大学神经病学研究所(东部战区总医院神经内科) 副主任医师,医学博士,中国卒中学会青年理事,江苏省卒中学会神经介入专委会委员、秘书,江苏省医学会介入分会青年委员。以第一作者及通讯作者在Neurology、Stroke等中文核心期刊及SCI 期刊发表论文20余篇,以第一完成人获得国家发明专利、实用新型专利各1项。参与设计多项大型临床试验及器械研发,主持国家自然科学基金青年基金1项。作为主要执笔人完成《中国缺血性脑血管病非急诊介入治疗术前评估专家共识》等3篇国家级指南规范的撰写和制定。

CNIT由首都医科大学宣武医院神外科主任张鸿祺教授发起、各类医学创新主体联合成立的神经介入创新与转化联盟(China Alliance of Neurointerventional Innovation and Transformation,简称CNIT),以“搭建神经介入领域创新交流平台”、“开展神经介入领域深度创新研究”、“促进神经介入领域成果转化落地”为主要任务,致力于搭建由神经介入高端医学创新人才、研究型医疗机构、高等院校、科研院所、专业学术团体、医疗科技企业等各类创新主体及合作伙伴组成的非营利性专业学术与产学研用平台,充分激发神经介入领域各医学创新要素活力,推动神经介入学科创新技术产业化,形成神经介入创新的临床高地和产业高地,引领神经介入领域产业创新发展。

长按识别二维码

进入 CNIT神经介入创新与转化联盟学术主页,查看更多文章

![]()