病史简介

男性患者,66岁。

主诉:

以“突发左侧肢体无力3小时”为主诉2021年11月15日01:15入院。

既往:

发现“心房颤动”5年,未诊治;发现“血糖高”1年余,不规则使用降糖药物;膝关节术后。

体检:

血压:112/42mmHg。NIHSS12分。神志清楚,双眼球向右侧凝视,左侧中枢性面瘫,言语稍含糊,左侧偏瘫,左上肢肌力0级,左下肢肌力3级,右侧肢体肌力5级,左侧巴氏征阳性。

辅助检查:

心电图:快速型房颤室性早搏部分ST-T改变。

![]()

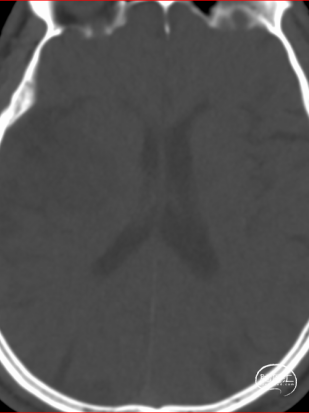

急诊影像

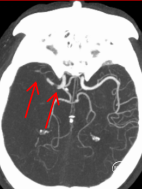

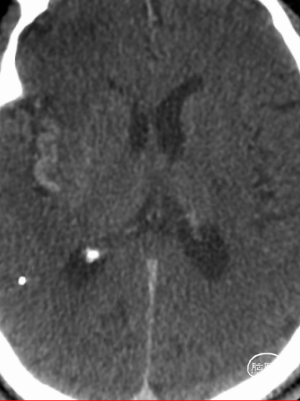

术前CT(ASPECT评分:4分)

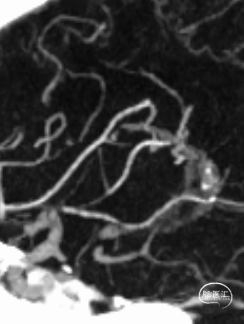

CTA示动脉早期,水平位、矢状位、冠状位重建提示大脑中起始段及远端分段血栓。

晚4秒:水平位、矢状位、冠状位:右侧大脑中动脉分段血栓,下干未见显影。

晚8秒:水平位、矢状位、冠状位:右侧大脑中动脉分段血栓,并右侧大脑中动脉上干、下干部分显影,远端血栓可能累及分支叉。

CTA动脉印象:右侧大脑中动脉分段血栓,血栓分布于大脑中动脉起始段及末段并延续至下干。

CTP示:CBF<30%(核心梗死)41ml,缺血半暗带184ml,Ratio4.5。

初步诊断

2. 心房颤动。

治疗过程

予0.6mg/kg阿替普酶静脉溶栓并桥接至血管内治疗,静脉使用溶栓药(36.2mg/h)静脉泵入,同时送DSA室。

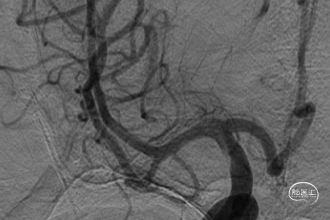

DSA:8F导引导管在4F多功能导引导管在泥鳅导丝导引下、于路图辅助下送至右侧C1段并造影,提示右侧大脑中动脉起始段充盈缺损的血栓影,可见前向血流,下干可见血流缓慢,上干可见充盈缺损的血栓影,可见前向血流,远端可见浅淡显影(如箭头所示)。

将6F中间导管(Catalyst)直接进入右颈内动脉岩骨段,拟用将微导管(pro18)在微导丝(synchro)辅助下送大脑中动脉M2段,在微导丝拟进入大脑中动脉闭塞段时造影:大脑中动脉远端血栓前移上干,下干显影。

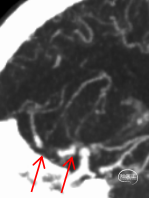

将微导管(pro18)在微导丝(synchro)辅助下送大脑中动脉M2段(上干),退出微导丝,微导管手推造影见大脑中动脉远端显影,沿微导管送入SOLITAIRE 6-30mm支架送右侧大脑中动脉M2段并完全覆盖血栓段后释放,支架打开满意,造影提示右侧大脑中动脉上干显影佳,下干未显影(如圈圈所示),支架释放征阴性,考虑大脑中动脉近端狭窄性闭塞并血栓形成,血栓脱落至远端栓塞可能,予替罗非班静脉0.5mg推注后予0.4mg/h泵入。

约5分钟后予撤出中间导管、支架及微导管系统,此过程中用50ml注射器保持负压抽吸血液,取出一0.8cm×1cm、0.8*1.2cm的2个血栓,复查造影右侧大脑中动脉完全显影,右侧大脑中动脉近端未见明显狭窄。

血管再通,但为什么血栓会飘浮在大脑中动脉主干呢?飘浮血栓的理论基础源于二个原因,一是分叉部,血栓可悬挂2叉上,不会造成责任血管的完全堵塞。二是血管壁本身有问题,动脉粥样硬化,内膜暴露,导致血栓粘附于此。目前的DSA检查并不能证实血管壁异常导致血栓粘附于此的理论,那么右侧大脑中动脉近端存在结构的异常呢?行3D DSA,结果证实右侧大脑中动脉存在开窗,这也解释为什么血栓会悬挂于此了。

3D DSA提示左侧大脑中动脉开窗变异。行DynaCT提示右侧基底节及颞叶造影剂渗出,调整替罗非班静脉0.2mg/h泵入,观察30分钟,复查脑血管造影提示血流分级3级,DynaCT提示渗出稍有增加。

术后管理

1. 术后收缩压控制140mmHg以下。

2. 术后即停用替罗非班抗血小板聚集。

3. 补液及营养支持。

术后24小时去碘CT

从左至右示普通头颅CT、碘图,均提示右侧基底节高密度灶,去碘CT未见高密度灶,提示右侧基底节造影剂渗出。

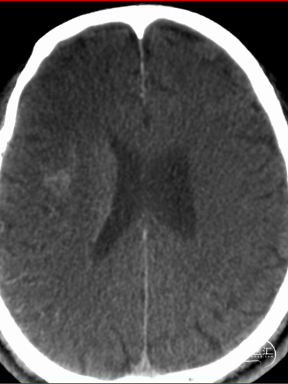

术后48小时磁共振

右侧大脑中半球脑梗死并出血性转化(H2型)。

MRA:双侧大脑中动脉显影对称,未见明显狭窄性病变。

头颅TCD:双侧大脑中血流基本对称。

术后病理:混合血栓(红细胞约占60%,纤维蛋白约占40%)。

出院情况

1. 患者言语功能恢复,左上肢持物稍欠稳,下肢行走正常。

2. 查体:血压107/86mmHg,神清语利,左侧中枢性面瘫,左上肢肌力4+级,左下肢肌力5级。

3. 出院NIHSS评分:3分,mRS:1分。

术后体会

大脑中动脉解剖变异有双重大脑中动脉、副大脑中动脉、大脑中动脉M1段发出单干、三干、四干、早分叉、开窗畸形。其中开窗畸形为一根血管分成两个独立的管腔,有独立的内膜、外膜结构。(如下图)。

2. 开窗畸形与临床:

(1)开窗部位血流动力学的改变可能引发动脉粥样硬化过程,并且开窗的两个通道的管径差异可能会通过形成速度梯度而增加血栓形成的风险,从而导致较小管径的血管的流速变慢。

(2)开窗畸形影响了分叉部位的血流,产生了血流动力学紊乱,导致了内皮下的改变,并由于血流冲击力造成了血管壁中膜损害,可能导致动脉瘤的形成。同时,因为开窗部位的动脉壁结构薄弱,使血管壁更易于破裂,导致蛛网膜下腔出血,现在窗畸形也被认为是潜在的蛛网膜下腔出血的原因之一。

(3)开窗畸形存在时候如遇到栓塞性缺血性卒中,有分割及切断血栓,致部分栓子远端移位及部分栓子漂浮可能。取栓时正确进入血栓漂浮段的管腔方能取出栓子,临床需注意此点意义。

3. 在大脑中动脉M1远端发生闭塞后,通常闭塞模式为狭窄性及栓塞性。狭窄模式血栓负荷量少,栓塞模式者血栓负荷量大。通过支架释放在M2上干或者下干后进行造影,如两干均出现则认为支架释放征阳性,如两干出现一干(通常支架释放干显影)则认为支架释放征阴性。其中支架释放征阴性常认为闭塞段为栓塞性,支架释放征阳性者常认为闭塞性质为狭窄性,其在临床上有助于取栓策略及术中术后用药选择。

专家点评

颅内动脉开窗畸形是不常见的血管变异,其发生率大约0.7%-28%,其好发部位位于椎基底动脉系统及大脑前动脉,大脑中动脉开窗相对少见,其发生率约0.7%,当变异侧合并血管完全闭塞,给临床医师的病变性质判断及治疗决策制定带来极大的挑战。

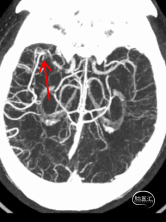

正确认识颅内外动脉主干飘浮血栓,如下图箭头所示。按照血流动力学来讲,栓子会随着心脏搏动,在合适的血管直径停止并完全堵塞血管,但2种情况可能会出现飘浮血栓:

1、血管壁动脉粥样硬化,内膜暴露,导致血栓粘附在血管壁,如颈动脉飘浮血栓;

2、碰到分叉,血栓悬挂在血管分叉处。

如何正确认识此患者的支架释放效应。所谓的支架释放效应阴性,是指大脑中动脉远端闭塞,当支架释放时,出现一干缺如(如图B所示),提示病变为栓塞,且血栓位于分叉部。此患者术前DSA提示下干通畅,上干闭塞,当微导管通过近端病变置于上干,支架释放后出现下干闭塞,考虑可能时微导管通过近端病变时将近端的血栓推送至分叉部。

![]()

点评专家简介

陈文伙

福建漳州市医院

术者简介

易婷玉

福建漳州市医院

副主任医师。

中国医师协会神经介入专业委员会委员。

2018、2019、2020年中国医师协会神经介入创新大赛一等奖,2018年全国Angel取栓比赛二等奖,发表论文20余篇,其中10余篇为SCI文章。

主持福建医科大学启航项目1项,以第一参与者参与省自然1项,参加全国大型临床研究4项。

郑丁还

惠安县医院

神经内科主治医师。

福建省海峡医药卫生交流协会心脑血管病防治分会理事,泉州市康复医学神经康复医学分会理事。

多次参加ASA/AHA卒中学习培训,目前在福建医科大学附属漳州市医院神内血管介入科进修学习缺血性卒中的介入治疗。曾多次参与省市医学竞赛并获佳绩。