一般资料

患者:男,28岁。

主诉:阵发性头面部抽痛半月余。

现病史:患者半月前工作时突觉左侧面部剧烈抽痛,持续约十分钟,自行缓解,之后再次发作,伴有左眼流泪,无头晕,无恶心、呕吐,无胸闷、心悸,无肢体乏力,无黑朦、晕厥等不适。起病后患者自行前往当地医院就诊,予口服药物治疗后自行回家(具体药物不详),并予头颅MR等检查提示颅内占位,服药后症状未见缓解,患者病情反复,遂于我科门诊就诊,予“卡马西平”口服治疗后患者症状明显缓解,为求进一步诊治,现收治入院。

既往史:既往体健。

家族史:否认家族遗传病史。

查体:未见神经系统阳性体征

术前检查

术前实验室检查:

肺部CT、腹部B超、心电图等未见异常。

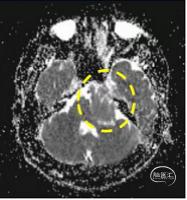

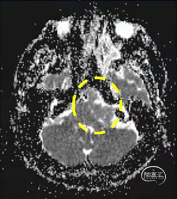

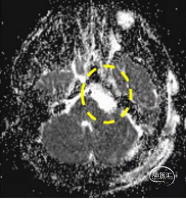

术前头部MR:

左侧桥小脑角区见团片状占位影,大小约3.8x2.7x3.5cm,边界清。T1加权像上呈低信号,T2加权像上呈高信号,信号略不均匀,DWI(b=1000)上呈高信号,ADC图信号减低,增强扫描无明显强化,脑桥及桥臂明显受压,第四脑室受压变形。大脑中线结构左偏约1.5cm。

影像诊断:

1.左侧桥小脑角区占位,考虑为表皮样囊肿。

2.双侧上颌窦、筛窦炎。

术前诊断及鉴别诊断

术前诊断

表皮样囊肿:颅内表皮样囊肿又称胆脂瘤或珍珠瘤,是颅内先天性外胚层来源的囊性肿瘤样病变,由神经管闭合期外胚层细胞异常移行所导致。颅内表皮样囊肿多发生于桥小脑角区、第四脑室和鞍区,其中以桥小脑角区最为多见。临床表现多与肿瘤部位有关,脑桥小脑角区多以三叉神经痛为首发症状;颅中窝肿瘤主要表现为三叉神经损害症状;大脑半球肿瘤常有癫痫发作。CT平扫显示为低或等于脑脊液的均匀低密度影,增强扫描病灶无强化。MRI显示病灶形态欠规则,呈匍行性分布,T1WI呈低信号,T2WI和FLAIR成像呈高信号,DWI高信号是诊断颅内表皮样囊肿的重要依据,增强扫描病灶无强化。该患者基本符合上诉临床症状和影像表现,因此该诊断概率大。

鉴别诊断

①蛛网膜囊肿:为先天性良性病变,常见于中颅窝、枕大池、桥小脑角和鞍上区,缺乏沿脑裂隙和脑池生长的特点,密度及信号与脑脊液相同,DWI序列有助于其与表皮样囊肿鉴别,蛛网膜囊肿呈均匀低信号,而表皮样囊肿呈稍高信号。从影像表现,目前该诊断并不支持。

②颅咽管瘤:好发于鞍区,肿瘤形态以结节状、分叶状为主,肿瘤有包膜,边界清楚,可伴蛋壳样钙化,肿瘤信号复杂,占位效应明显,增强扫描后肿瘤实性部分明显不均匀强化,囊性部分弧形或环状强化。从影像表现,目前该诊断并不支持。

治疗计划

表皮样囊肿应手术切除。对于一些小而无颅内扩展或感染,仅轻微与周围结构粘连的表皮样囊肿可有望完全切除;而对于肿瘤与周围血管、神经紧密黏连的,可不需完全切除,应在避免以损伤神经、血管和脑组织为代价的情况下尽可能切除,以免致残或死亡。对桥小脑角区的表皮样囊肿宜采用乙状窦后手术入路,尽可能争取连同包膜一起切除,若包膜与周围重要结构粘连重者不宜勉强剥离,避免造成神经功能障碍。故该患者在完善术前准备后拟行神经内镜辅助下乙状窦后入路岩斜区肿瘤切除术。

手术策略

1.患者取右侧卧位,头稍向左转,使得切口位于高点,手术通道基本垂直于地面,以适应术者的最佳操作状态。

2.切口取枕下乙状窦后入路标准切口。

3. 弧状切开硬膜,予甘露醇脱水处理,并释放脑脊液减压。

4. 尽量在各神经组织间隙间操作,逐步吸除肿物并送检,避免过度骚扰皮层、神经及血管,减少副损伤。

5. 显微镜、内镜辅助下,尽可能切除肿瘤,注意缝合硬脑膜,防止脑脊液漏。

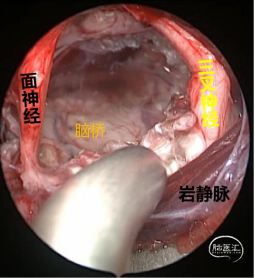

手术过程

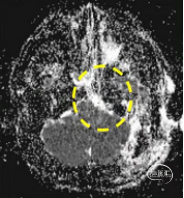

术后影像

结果

1.患者对手术耐受良好。

2.术后影像证实肿瘤基本切除。

3.患者术后无面瘫、三叉神经痛等神经功能损害表现。

术后病理

病理检查:镜下可见大部分为层状角化物,可见少量囊壁样结构,囊壁被覆复层鳞状上皮。

病理诊断:表皮样囊肿。

探 讨

表皮样囊肿在临床上逐渐多见,而手术是本病治疗的主要方法,其虽为良性肿瘤,但其沿脑池缝隙生长的特性,使部分病例病灶在颅内广泛生长,成为单一显微手术入路难以全切的复杂病例。且在临床中,除了关注手术对病灶的切除效果外,患者的手术性创伤及术后康复影响因素也是治疗的重点内容。

表皮样囊肿常位于中线或中线旁,以桥小脑角多见,因其血供少,多能容易吸除,既往多使用显微手术下完成,但常有遗漏现象。

而对于岩斜区的肿瘤全切除率低、术后并发症多、手术病死率也高。岩斜区表皮样囊肿是该部位常见的先天性良性肿瘤,它具有生长非常缓慢、沿颅底向蛛网膜下延展,常常侵入脑沟、脑池及脑深部组织,包绕神经和血管;而且由于肿瘤位置非常特别,术中不能将肿瘤全部暴露于视野之下,给手术增加相当大的困难,是神经外科颅底肿瘤最难处理的病变之一。

而神经内镜联合显微镜手术相对于单纯显微镜手术的优势更为突出,并发症发生率相对较低,因此提高了手术安全性和切除率。颅底表皮样囊肿常与颅神经和血管粘连包裹,表皮样囊肿由于质地松软、缺乏血管的生物学特性,手术切除并不困难。

而由于颅底表皮样囊肿生长范围广泛,常累及脑干腹侧、桥前池、鞍上池及中颅窝等广泛区域,甚至与基底动脉等主要血管紧密黏连,传统显微手术视野受限,导致全切困难;并且对颅神经及脑组织的过度牵拉必然引起一些不可避免的损伤。

神经内镜由于抵近观察及多角度的特点,可以明显增加手术的暴露范围,本例患者肿物主要位于桥小脑角区及岩斜区,累及脑干腹侧,甚至生长至对侧脑干腹侧,与神经和血管黏连、包绕紧密,尤其是与基底动脉黏连紧密,对术中解剖影响显著,增加手术难度及风险,因此术中神经内镜联合显微镜辅助下可充分暴露手术视野,对手术帮助效果明显,其在保证病灶切除效果的基础上,减少对神经、血管和脑组织的牵拉和刺激,有效控制了对面神经、三叉神经以及周围血管等组织的影响,为患者的预后提供保障。

更多精彩内容 请关注作者