近期日本大分大学医学部的S. Ide等通过血管造影观察到一个以前未被认识的静脉连接通道,直接连接SPS与EVFO,并作为正常脑静脉血的引流路径或颅内病变(如硬脑膜AVF(dAVF))的潜在引流路径,暂时命名为岩基底静脉,该报道发表于2021年12月的《AJNR》杂志。

——摘自文章章节

【REF: Ide S, et al. AJNR Am J Neuroradiol. 2022;43(1): 70-77. doi: 10.3174/ajnr.A7345】

已知岩上窦前方终止于海绵窦,后方终止于横窦,而直接连接岩上窦(SPS)和卵圆孔导静脉(EVFO)的变异尚未十分清楚,传统观点认为SPS和EVFO之间没有直接联系。近期日本大分大学医学部的S.Ide等通过血管造影观察到一个以前未被认识的静脉连接通道,直接连接SPS与EVFO,并作为正常脑静脉血的引流路径或颅内病变(如硬脑膜AVF(dAVF))的潜在引流路径,暂时命名为岩基底静脉,该报道发表于2021年12月的《AJNR》杂志。

该研究主要由2名对岩底静脉的存在和走行感兴趣的神经放射学家对2015年5月至2018年1月的267例患者双侧颈内动脉和椎动脉的双平面脑血管造影进行了回顾性分析,岩底静脉(PBV)定义为直接连接SPS中段和EVFO的静脉结构(图1-2)。研究者分析了静脉期的3D旋转DSA、CTA和3D T1增强MR图像

图1. SPS和EVFO之间潜在静脉通路示意图,两种已知途径包括经海绵窦(CS)的内侧途径和经岩鳞窦(PSqS)和脑膜中窦(MMS)的外侧途径。在直接连接EVFO和SPS(红色虚线)之间的岩骨上表面走行另一条未知路径。PV表示岩静脉;IPS,岩下;TS,小脑幕窦

图2. 静脉期左侧椎动脉血管造影的侧位图,显示从SPS中部发出的静脉通道(箭头),向前下方延伸连接EVFO,临时命名为PBV。

纳入的患者包括111例男性和156例女性,平均年龄为57.9岁。纳入患者均有各种基础疾病;脑或头颈部肿瘤患者91例,脑动脉瘤患者80例,脑动脉狭窄患者54例,DAVF患者17例,AVM患者12例,自发性蛛网膜下腔或脑出血患者7例,和其他疾病患者6例。观察到岩底静脉位于岩骨上表面前后,与岩上窦中部及卵圆孔导静脉相连者41例(15%),有7.9%位于岩骨侧面,最终汇入翼丛。21例患者在椎动脉造影上观察到岩底静脉,8例患者(9侧)在单独颈内动脉造影上观察到岩底静脉,12例患者在椎动脉造影和颈内动脉造影上均观察到岩底静脉,1例患者在颈内动脉造影上观察到岩底静脉。在ICA上显示岩底静脉的患者中,大脑中浅静脉通过卵圆孔导静脉和岩上窦汇入翼丛。PBV起源于SPS中部的前侧,当在椎动脉血管造影上可视化时,向前走行连接EVFO(图4)。在颈动脉血管造影术显示PBV的患者中,大脑中上静脉(SMCV)显示出蝶基底静脉和蝶岩静脉的组合类型,引流到EVFO和SPS的2个末端;此外,PBV在EVFO和SPS之间成为SMCV的一部分(图5)。PBV被认为是原始小脑幕窦的残余物(图6),当存在dAVF时,SPS和相邻静脉窦可通过PBV引流(图3)。

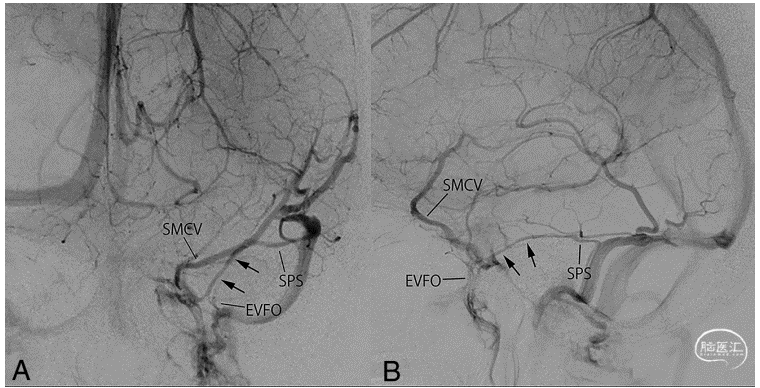

图3. 一例经PBV引流的SPS dAVF。A,右颈内动脉血管造影的侧位图显示了由来自脑膜垂体干的多支供血血管供血的dAVF。dAVF通过各种岩静脉逆行引流进入小脑皮质静脉和中脑外侧静脉。通过PBV(箭头)有另一条引流途径进入圆孔导静脉。B,基于右侧ICA旋转血管造影的轴向MPR图像显示累及SPS的dAVF。记录了经PBV从SPS前侧至EVFO的引流路径(白色箭头)。C,通过微导管进行的选择性静脉造影显示微导管通过PBV经静脉导入岩静脉。此后,通过经静脉栓塞完全闭塞了dAVF。

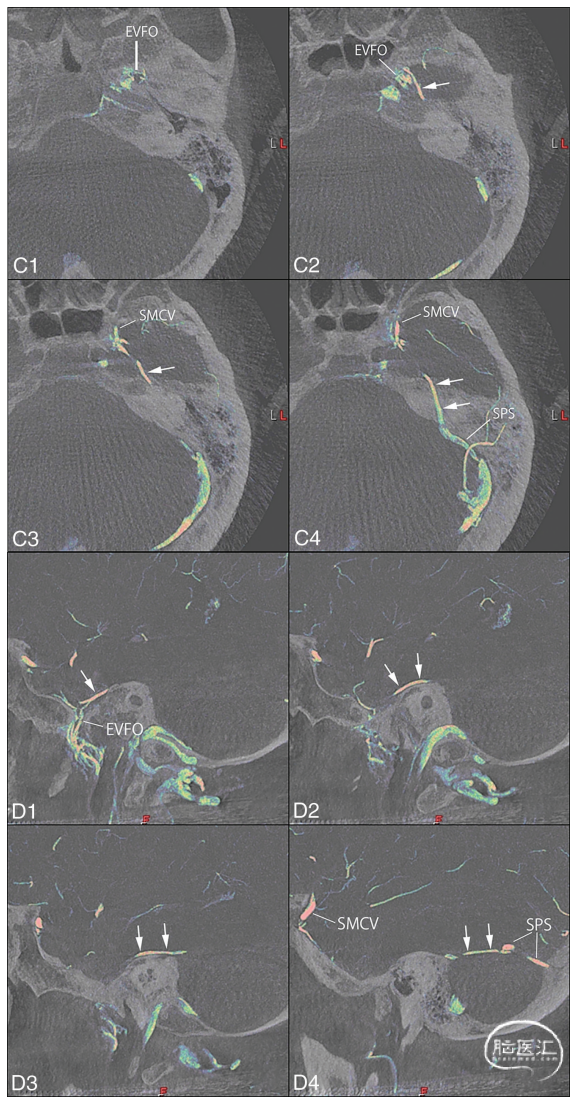

图4. 椎动脉血管造影显示的PBV。A,静脉期左侧椎动脉血管造影的侧位图显示了岩静脉汇合处岩上窦的PBV(箭头)。PBV向前下走行,连接卵圆孔导静脉。基于右侧VA旋转血管造影的轴向(B)和矢状(C)MPR图像显示了来自SPS前面的PBV(箭头)。其在岩骨上表面前方走行,以连接EVFO。

图5. 颈内动脉造影显示PBV是大脑中浅静脉(SMCV)引流路径的一部分。静脉期左颈内血管造影的正位(A)和侧位图(B)显示了SMCV的蝶基底和蝶岩联合引流类型。PBV(箭头)是EVFO和SPS之间SMCV终止的一部分。基于左侧ICA旋转血管造影的轴向(C)和矢状(D)MPR图像显示,PBV(箭头)在SPS中段和EVFO之间前后走行,SMCV与EVFO连接。

图6. SPS、EVFO和SMCV的胚胎发育示意图。A、顶臀长18-26mm胚胎侧位片。ADpxS表示前硬脑膜丛干;PHS,初级头窦;OV,耳泡;pSOV,原始眼上静脉;pMax,原始上颌静脉;DPV,咽背静脉;MDpxS,中硬脑膜丛;STV,端脑浅静脉;Met,中脑静脉;IPS,岩下窦;V,三叉神经;VDV,间脑腹静脉。虚线表示ADpxS和PHS的回归部分。MDpxS的背侧部分在未来形成SPS的后部。三叉神经周静脉环包绕三叉神经,它连接前凸窦(proOS)的远端和近端部分。B,a中所示几周后的视图。DTV表示端脑深静脉;V3,下颌神经;Met,中脑静脉;PSqS,岩鳞窦;FO,卵圆孔;CS,海绵窦;SOV,眼上静脉。MDpxS前部及三叉旁静脉环下支消失,静脉环上支残留及MDpxS后部残留形成原发性SPS。DPV沿V3走行,V3通过FO与翼静脉丛相连,成为EVFO。C、出生前或出生后,PTS向内下方偏离(红色箭头)至靠近FO的颅中窝,继发于颞叶的进一步发育。D、成人常见静脉系统类型。PTS进一步向内侧偏移(红色箭头),并与CS融合,SMCV和钩静脉(UV)引流至CS。PTS的中间部分与主要SPS融合。PTS后部的残余物成为外侧和/或内侧小脑幕窦。中脑静脉成为岩静脉。E、PBV联合蝶底静脉。在这种类型中,PTS的前部和中部保持在颅中窝,并与EVFO融合。SMCV的静脉血通过PBV引流至EVFO和SPS。SPS的静脉血也可以通过PBV引流到EVFO中,这取决于压力梯度。F,单独PBV。在这种类型中,PTS的中间部分保持单独在颅中窝,前部与CS融合,SMCV的静脉血引流至CS,SPS的静脉血部分通过PBV引流至EVFO。

岩底静脉(PBV)是直接连接岩上窦和卵圆孔导静脉并汇入翼丛的未知静脉,PBV位于岩骨上表面的前后位,并在岩静脉末端附近向后连接到SPS的前面。此外,它在中颅窝的下方和前内侧走行至卵圆孔以连接EVFO,EVFO向下穿过卵圆孔,与翼丛汇合。偶尔可在脑血管造影上确定为小脑和脑干静脉和(或)大脑中浅静脉的变异引流途径。