眶上神经阻滞

应用解剖

眶上神经由三叉神经的眼神经支发出,前行于上睑提肌和眶顶壁之间,经眶上切迹或眶上孔分布于眼睑和前额部,其额支纤维可以延伸至颅顶与枕大神经交通。眶上孔多位于眼眶上缘中、内1/3交界或中点附近,其形态及位置的个体差异较大,约60%为切迹,21%是单骨孔,余者2~3个骨孔或切迹。切迹宽度多为5~6mm。

![]()

操作技术

(1)体位:患者平卧位。

(2)体表定位:患侧眶上缘内1/3处或在眉中间可触及眶上切迹,用手指尖可诱发出激痛点。

(3)操作方法:常规消毒后,用3.5cm长、7号短针沿着眶上孔或切迹刺入0.5cm深度 。由于眶上孔变异较大,眶内阻滞操作可以提高成功率。针尖沿眶顶部骨质进针1.5~2cm后,回抽无血,注入1%利多卡因或0.25%布比卡因0.5~1ml。注药后按摩局部。使药液扩散,有利于同时阻滞眶上神经和滑车上神经。必要时出现阻滞效果后15~20分钟做射频治疗。

适应证

适用于眶上神经痛、额部带状疱疹痛、带状疱疹后神经痛以及该范围癌性疼痛。

并发症及其防治

避免消毒液造成结膜或角膜损伤。穿刺时术者左手示指始终保护患者眼球。穿刺不超过2.0cm,进针1.5cm即可注药。治疗当天不要洗脸,避免针眼感染。如注射后出现局部肿胀可用冰袋冷敷。药液阻滞动眼神经上支使眼睑下垂,数日至数周可恢复。 眶内阻滞不宜注射神经破坏药物。

眶下神经阻滞

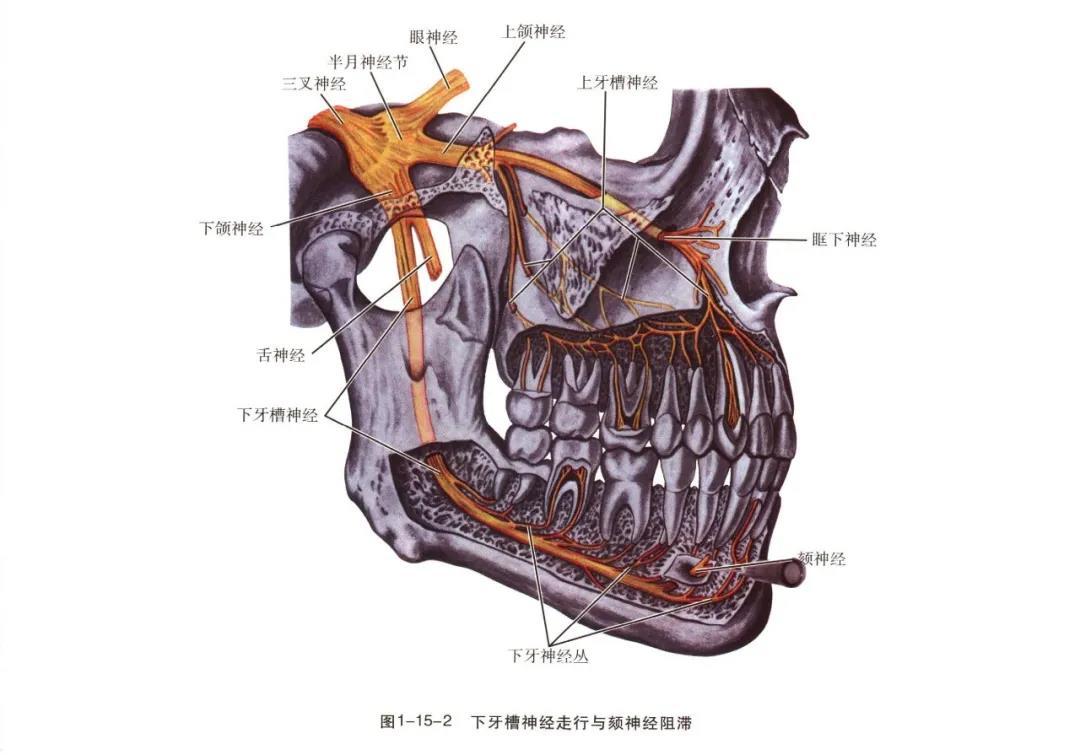

应用解剖

眶下神经为三叉神经发出的上颌神经直接延续的主支或最大的终支,经眶下裂入眶后称为眶下神经,其分支有下睑支、鼻支、上唇支和颊支,为终末支,分布于下眼睑、同侧鼻背、上唇和颊部。眶下孔位于眶下缘中点下方0.8cm处,是眶下壁内面眶下沟、眶下管的延续。眶下动脉、眶下静脉、眶下神经由此通过。

操作技术

(1)体位:患者仰卧位。

(2)体表定位:从直视瞳孔至同侧口外角做一垂直线,再从眼外侧联合(眼外眦)至上唇中点做一连线,两线交叉点即为穿刺点。参照上述方法,直接用手指于眶下嵴下偏内方可触及一凹陷处,即为眶下孔。

(3)操作方法:常规消毒,用3.5cm长、7号针,向外或向内上方进针,感觉针尖出现落空感,即表明针尖进入眶下孔。刺及眶下神经时,可产生由鼻翼向上唇的放射痛。抽吸无血,注入1%利多卡因或0.25%布比卡因0.5~1ml。拔针后轻压穿刺处3~5分钟,用创可贴贴敷。眶下孔方向变异较大,需耐心寻找。

适应证

眶下神经痛、该神经区域带状疱疹、带状疱疹后神经痛和癌性疼痛的治疗。

并发症及其防治

避免消毒液损伤结膜或角膜。注药后轻压3~5分钟,避免局部血肿。动脉性出血时可波及眼睑,不能睁眼,不需特殊处理,2~3日可恢复。

![]()

颏神经阻滞

应用解剖

颏孔通常位于下颌第二前磨牙根下方,下颌体上、下缘连线的中点,距正中线约2.5cm处。此孔呈卵圆形,开口多向后、上、外方,孔内有颏神经、血管通过。

操作技术

(1)体位:患者取仰卧位或坐位,头转向健侧,眼前视。

(2)体表定位:用左手示指找到第1磨牙前下方或与第2尖牙之间下方,嘴角稍下滑动即可触到颏孔。经瞳孔中心垂直线,与下颌骨上下缘中位线的交点为穿刺点,进针方向应向前内下,稍偏后,与该处皮肤表面的角度约45。颏孔的开口方向可随着年龄增长而逐渐上移和后移。

(3)操作方法:用3.5cm长6~7号短针穿刺。垂直进针,当针尖触及下颌骨,改变穿刺针角度与皮肤呈45度,向前或正中方向寻找颏孔。当针尖刺进骨凹陷内,大多数患者出现下唇感觉异常。再向孔内进针0.5cm,充分抽吸无血后注入1%利多卡因或0.25%布比卡因0.3- 0.5m。轻压3~5分钟,创可贴敷住注射点。

适应证

(1)三叉神经第三支,颏神经痛。

(2)该部位带状疱疹和带状疱疹后遗神经痛。

(3)第三分支抽搐的诊断与治疗。

并发症及其防治

(1)穿刺过深,针尖进入颏管内,容易引起神经的损伤。

(2)可有穿刺局部出血,拔针后压迫数分钟可防止出血及肿胀。

部分资源来自于网络,如果您发现此文的资源侵犯了您的版权,请来信告知并将立即删除。由于个人能力水平有限,文中错误不足之处欢迎各位老师提出宝贵的意见和建议。感谢您一直以来的关注和支持!