病史

男,10岁,因松果体区肿瘤术后5月行化疗后肿瘤不能完全控制来院就诊。

5月前因突发头痛、呕吐5天。外院行头部CT检查发现松果体区占位并幕上梗阻性脑积水,行松果体区病变切除术,术后病理考虑卵黄囊瘤。此后行化疗效果欠佳。为求进一步治疗来院。

查体

神清,精神差。

实验室检查(第一次手术前)

甲胎蛋白(AFP):862.5ng/ml,参考范围(0-13.6);绒毛膜促性腺激素(β-HCG):小于0.100mIU/ml,参考范围(0-2.00);

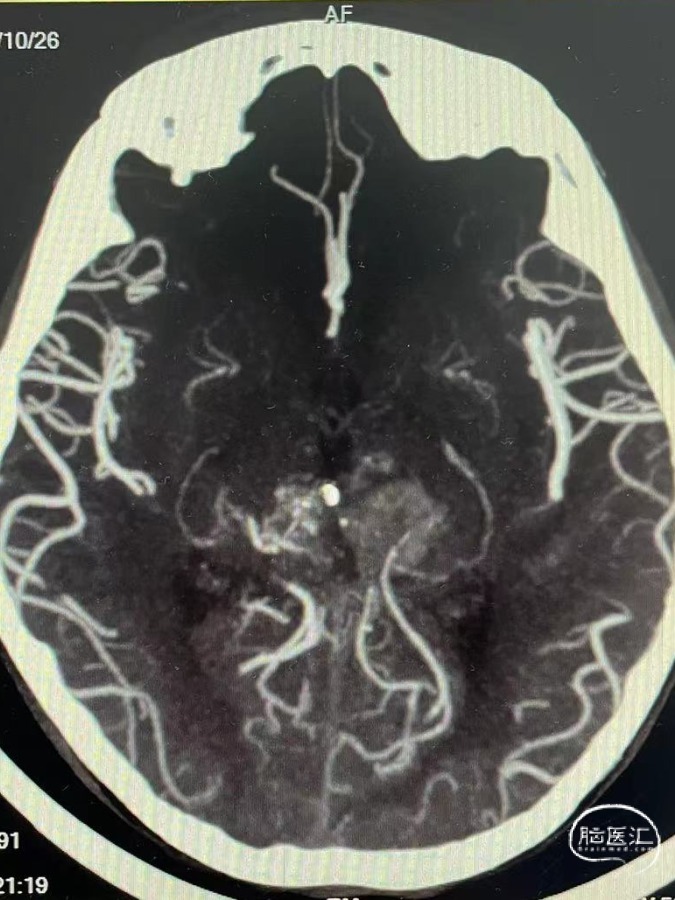

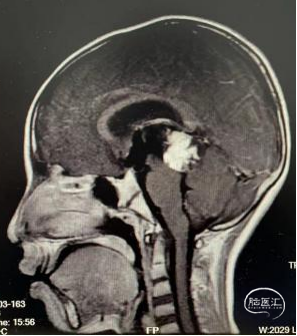

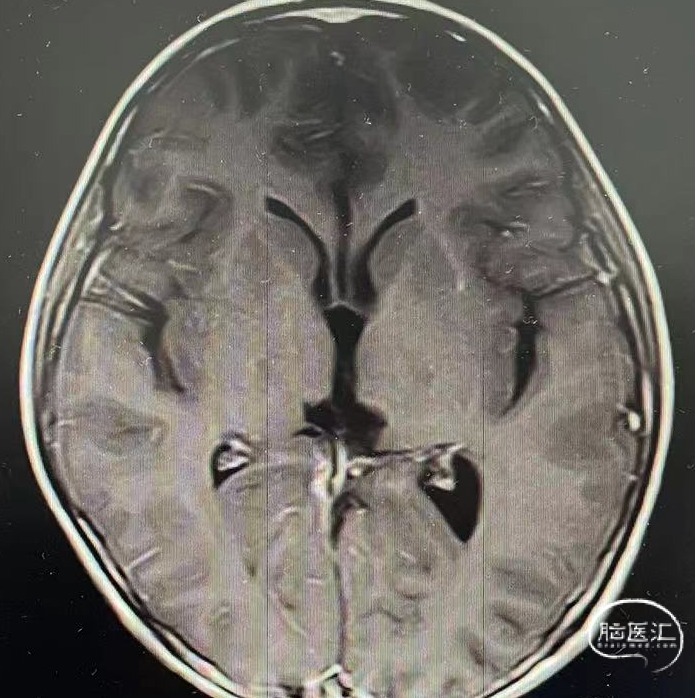

影像学(第一次手术前)

第三脑室后份、松果体区可见一不规则囊实性肿块,大小约31*36mm,其内可见囊变及钙化,肿块左侧可见不均匀高密度灶,CT值67-84Hu,病灶局部与丘脑分界不清。松果体区病灶内右侧分可见血管样影,似引流至右侧大脑内静脉。

![]()

第一次术前CT及CTA

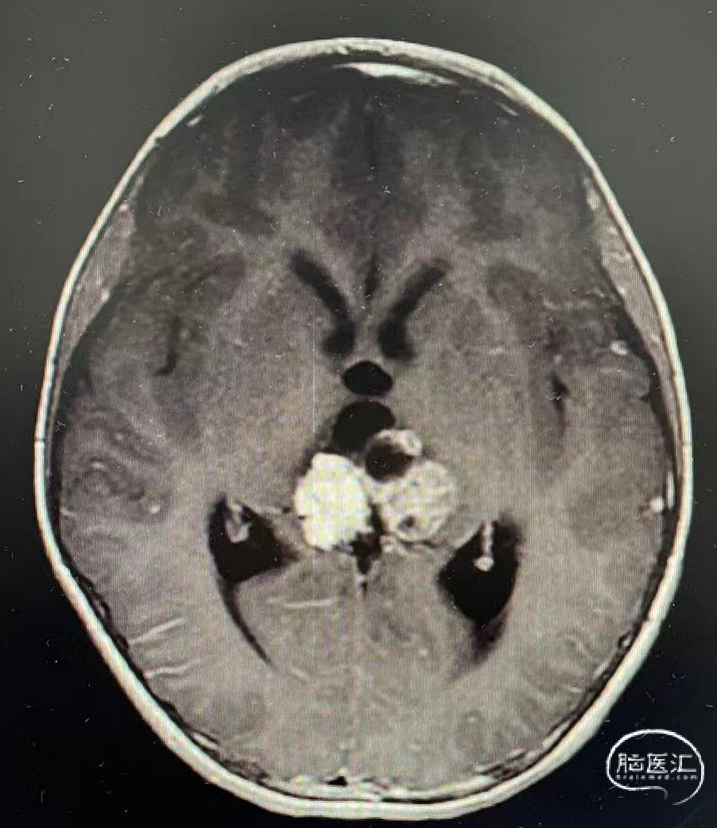

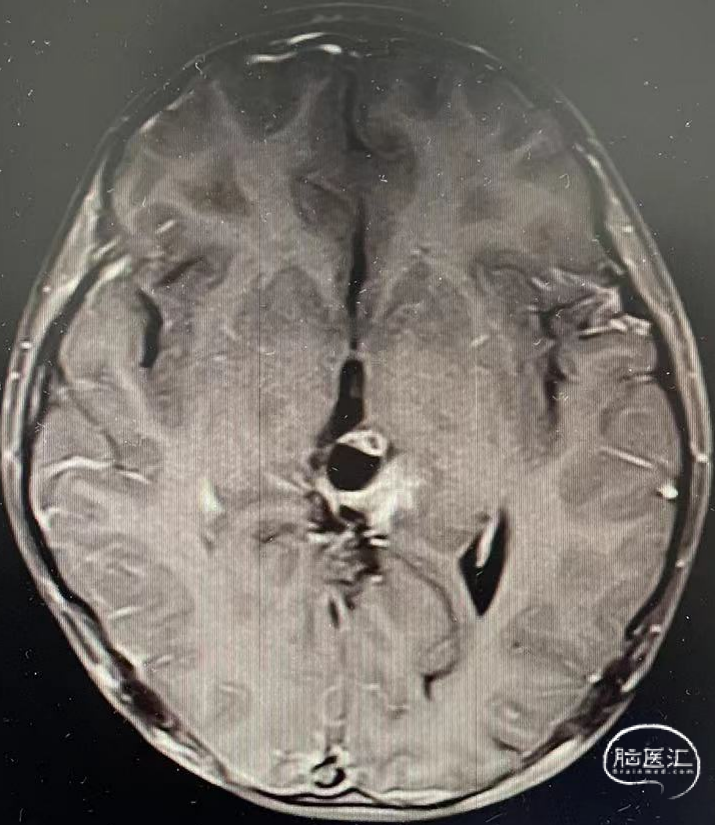

头部MRI检查

第三脑室后份、松果体区可见一不规则囊实性肿块,大小约31*36mm,呈长-等-短T1长-等-短T2信号灶,FLAIR呈高低混杂信号,T1增强扫描呈不均匀明显强化,病灶局部与丘脑分界不清,临近脑实质受压并可见轻度瘤周水肿带。

第一次术前MRI

头部CT及MRI均显示幕上脑室扩大。

手术经过(第一次)

经幕下小脑上入路(Krause入路)切除部分肿瘤,具体不详。

术后实验室资料

甲胎蛋白(AFP):456.4ng/ml,参考范围(0-13.6);绒毛膜促性腺激素(β-HCG):小于0.100mIU/ml,参考范围(0-2.00);

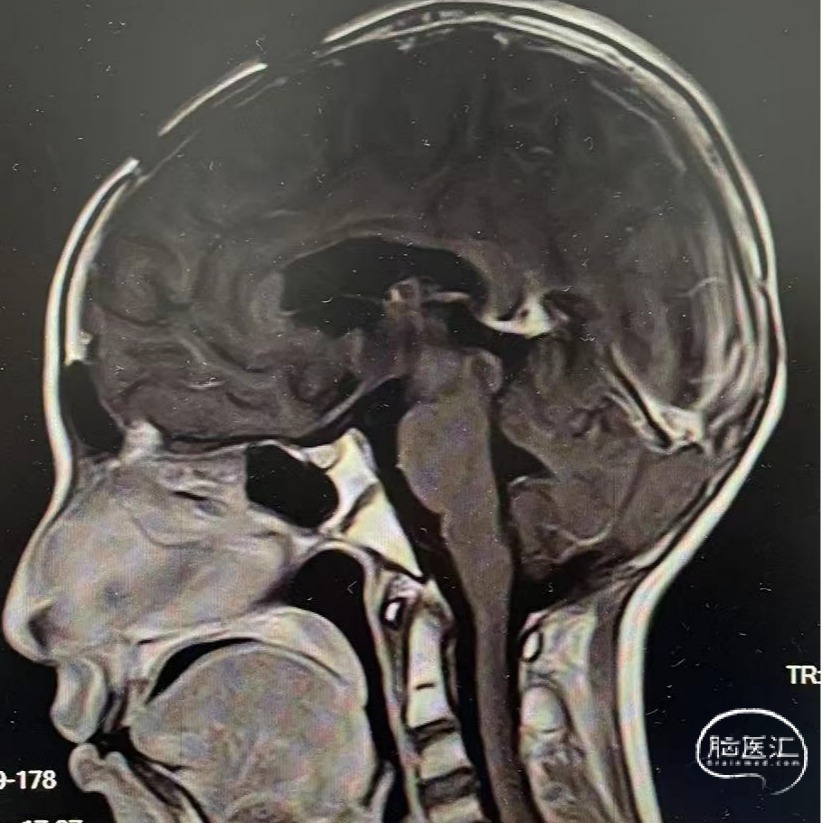

![]()

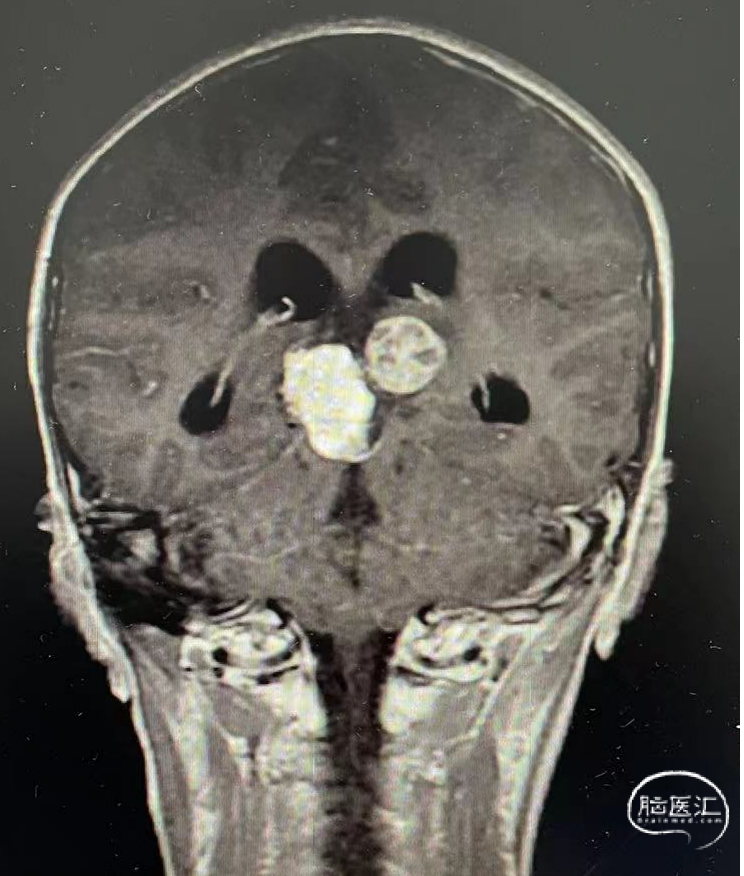

影像学资料(第一次术后)

松果体区病灶部分切除,仍可见结节状长T1长T2信号灶,增强后可见明显强化。

第一次术后MRI

病理结果

卵黄囊瘤。

后续治疗经过

经EP-IE-EP-IE方案化疗后,血AFP降至正常范围,松果体区残留肿块消退不明显。来儿童脑肿瘤多学科治疗团队会诊后,建议继续完成化疗与放射治疗再评估是否手术或者直接手术切除。家属选择直接手术治疗。遂实施手术切除残留病灶。

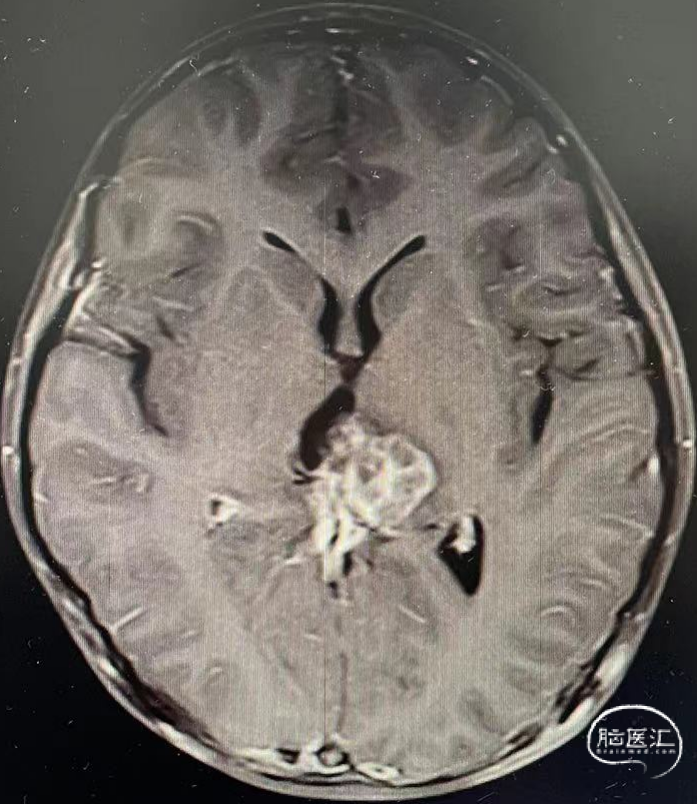

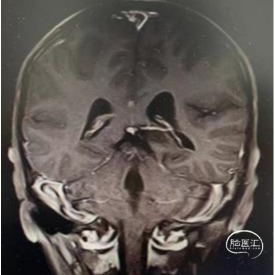

![]()

影像学

手术入路

经纵裂胼胝体入路。

病理结果

成熟型畸胎瘤。

体会与总结

松果体区病变的手术属于神经外科领域的高难度手术之一,其病理学类型也多种多样。根据此区域的解剖学与病理学特点,曾提出过多种诊疗流程。其目的就是为了减少患者的治疗风险,使患者得到最优化的治疗方案。但是其治疗过程与效果仍时有不尽人意之处。

就该病例而言,病灶内可见钙化,肿瘤标志物甲胎蛋白增高明显,绒毛膜促性腺激素在正常范围,提示混合性生殖细胞肿瘤且有卵黄囊瘤成分可能。首次手术未能完全切除病灶,具体原因无法得知。

获得病理后实施化疗血AFP下降至正常,但肿瘤体积退缩不明显,考虑到残留病灶有可能对化疗不敏感,遂建议可以考虑手术切除或继续完成放化疗后再考虑是否手术。由于对化疗信心不足,家属决定选择手术治疗。

首次手术虽未能全切除病灶,但是明确了病理类型,且放置了侧脑室枕大池分流管,为后续治疗创造了条件争取了时间。化疗后肿瘤退缩不明显,怀疑存在对化疗不敏感的成分,因此可以考虑手术切除。考虑到首次手术未能全切的原因很可能是因为出血与黏连,故改为经纵裂胼胝体入路。虽然经幕下小脑上入路能够利用颅内结构的自然间隙进行手术,但是其操作空间相对狭小。而经纵裂胼胝体入路可以充分利用幕上空间的宽度来处理向两侧生长的病灶。接近肿瘤的过程中首先遇到两侧深部静脉(大脑内静脉),可以先行分离保护处理,对于控制出血有一定优势。另外在经纵裂胼胝体入路手术时,如果导水管打通不理想,可以在不必改变体位和入路的情况下实施三脑室底造瘘手术。这也是该入路的优势之一。

本例首次手术虽然减少了肿瘤体积,但也造成了局部黏连,使术区解剖结构变得不清晰。化疗有减少肿瘤血运缩小肿瘤体积的作用,同时也会加重肿瘤与毗邻结构的黏连,分离时须特别小心注意。