今天神介资讯【OCIN洪波教授】专栏为大家带来《颅内动脉瘤介入治疗学——基于病例的研究》连载“多发动脉瘤”一文,欢迎阅读、分享!

病例1 多发动脉瘤(双侧颈内动脉交通段)

患者,63岁,女性,突发头痛伴恶心呕吐3d入院。

入院查体:神志清楚,Hunt-HessⅡ级,WFNS分级Ⅰ级,颈抵抗,病理征阴性。外院头颅CT提示有蛛网膜下腔出血,无脑实质内血肿。拟行进一步血管检查治疗转来我院。患者既往高血压病史,规律服药控制在140/90 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)左右。

2

影像学检查

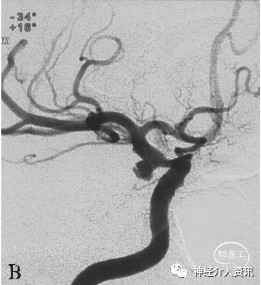

CT:头颅CT提示蛛网膜下腔出血,Fisher分级2级,鞍上池、侧裂池为主、右侧略多,出血分布比较弥散,无脑室扩大(图21-1A)。

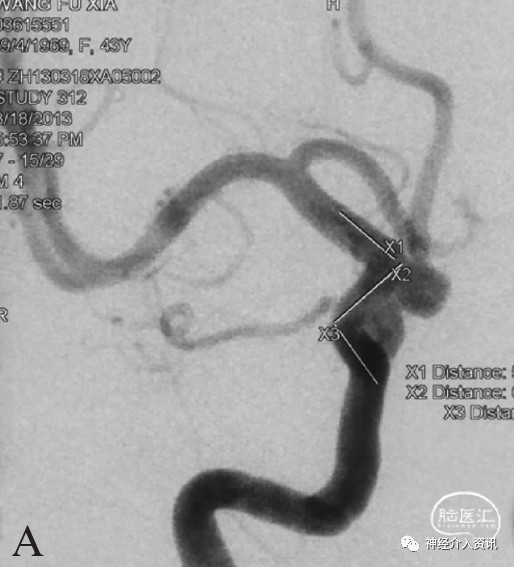

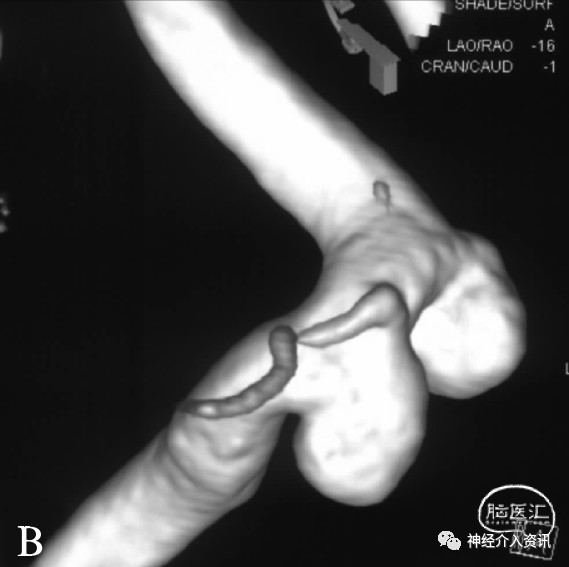

DSA:全脑血管造影提示右侧颈内动脉后交通段动脉瘤,瘤体不规则,瘤颈3.9 mm,瘤体最大径5.3 mm,载瘤动脉远端直径4.6mm,近段轻度狭窄,程度约400%(图21-1B);三维重建提示动脉瘤指向后外方,宽颈,顶端可见破裂小泡样结构(图21-1C)。左侧颈内动脉造影显示左侧后交通段小动脉瘤,瘤体形态规则,瘤颈2.3 mm,瘤体最大经3.0 mm,载瘤动脉远端直径约4.1 mm,近端约4. 3 mm(图21-1D);三维重建提示动脉瘤指向后下方,相对宽颈(图21-1E)椎动脉造影未见明显异常。

3

诊断

自发性蛛网膜下腔出血;多发动脉瘤(双侧颈内动脉交通段);高血压病1级(极高危)。

4

治疗

(1)治疗策略

分期治疗多发动脉瘤,先栓塞考虑破裂的右侧颈内动脉后交通段动脉瘤,二期治疗左侧未破裂小动脉瘤。治疗右侧动脉瘤尝试单纯填塞,如有困难可采用支架或球囊辅助弹簧圈栓塞术。

(2)材料及药物

标准6F鞘穿刺针及动脉鞘(Terumo);

6F导引导管(Envoy),0.035 inch泥鳅导丝(Terumo);

90°塑形的0.0l4 inch微导管(Prowler 14 ),Rebar 27微导管,0.014 inch微导丝(Transcend Platinum);

支架:右侧Solitaire AB 6 mmX20 mm,左侧Enterprise 4.5 mmX22 mm;

弹簧圈:Cosmos Complex 4 mm/8 cm、Hypersoft 2 mm/6 cm,Hypersoft 1.5 mm/2 cm(右侧),Cosmos Complex 2.5 mm/4 cm,Hypersoft 1.5 mm/3 cm 、Hypersoft1.5 mm/2 cm(左侧);

造影剂;

肝素;

阿司匹林,硫酸氢氯吡格雷(波立维)

A:术前头颅CT;

B:右侧颈内动脉造影;

C:右侧颈内动脉造影三维重建;

D:左侧颈内动脉血管造影;

E:左侧颈内动脉造影三维重建

(3)手术过程

全身麻醉,常规穿刺置鞘,6F导引导管超选至右侧颈内动脉岩骨水平,选择工作角度,路图下以Transcend Platinum微导丝辅助Rebar 27微导管通过瘤颈至大脑中动脉,再以该导丝导引90°塑形的Prowler 14微导管超选进入动脉瘤瘤体(图21-2A)。尝试填入Cosmos Complex 4 mm/8 cm弹簧圈成篮,不能稳定。遂术中以负荷量阿司匹林、波立维(各300 mg)纳肛。选择Solitaire AB 6 mm X 20 mm支架经预先到位的Rebar微导管释放,覆盖瘤颈,再次以弹簧圈Cosmos Complex 4 mm/8 cm弹簧圈成篮。成篮稳定后依次填入Hypersoft 2 mm/6 cm、 1.5 mm/2 cm两枚弹簧圈(图21-2B)。撤出微导管后,造影提示动脉瘤瘤颈残留(图21-2C、D)。

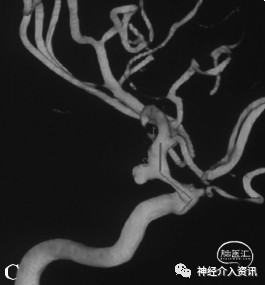

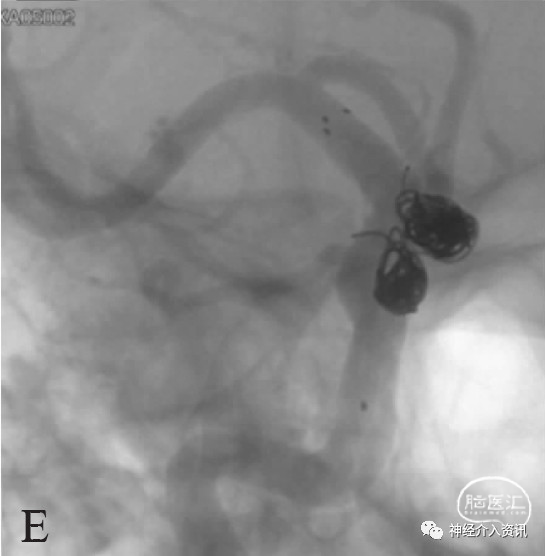

患者临床恢复过程顺利。首次术后1个月入院行左侧颈内动脉后交通段动脉瘤栓塞治疗,6F导引导管超选至右侧颈内动脉岩骨水平,选择工作角度,路图下以Transcend Platinum微导丝辅助Prowler Select Plus微导管通过瘤颈至大脑中动脉,再以该导丝导引90°塑形的Echelon 10微导管超选进入动脉瘤瘤体(图21-3A),释放Enterprise 4. 5 mm X22 mm支架覆盖瘤颈,再以Cosmos Complex 2. 5 mm/4 cm弹簧圈在动脉瘤内成篮,成篮稳定后依次填入Hypersoft 1. 5 mm/3 cm、1. 5 mm/2 cm共2枚弹簧圈,撤出微导管再次造影提示动脉瘤瘤颈残留(图21-3B)。

A:右侧后交通动脉动脉瘤治疗过程,支架微导管到位及动脉瘤超选;

B:支架辅助下填塞动脉瘤;

C,D:填塞术后即刻结果提示瘤颈残留,瘤顶不显影

图21-2 支架辅助弹簧圈栓塞术一期治疗右侧颈内动脉后交通段动脉瘤

A:左侧颈内动脉后交通段动脉瘤治疗过程,支架微导管及动脉瘤填塞微导管到位;

B:填塞后即刻工作角度造影,提示即刻结果为瘤颈残留;

C,D:治疗术后6个月DSA复查,原工作角度二维造影减影及不减影照片提示右侧颈内动脉后交通段动脉瘤进一步血栓形成,瘤颈残留.床突上段狭窄稳定;

E, F:左侧颈内动脉后交通段动脉瘤治愈

图21-3 多发动脉瘤患者二期介入手术及术后6个月DSA复查影像

(4)术后处理及随访

右侧动脉瘤栓塞术后次日起常规双联抗血小板聚集(阿司匹林100 mg/d,硫酸氢氯吡格雷75 mg/d),1个月后再次入院行左侧后交通动脉动脉瘤栓塞术。术后常规双联抗血小板聚集(阿司匹林100 mg/d,硫酸氢氯吡格雷75 mg/d) 6周,后改为单用阿司匹林100 mg/d,终身服用。

术后6个月复查DSA,提示右侧动脉瘤进一步血栓形成,弹簧圈形态稳定,瘤体近端载瘤动脉的狭窄稳定,约40%,无支架内狭窄(图21-3C、D),左侧动脉瘤完全不显影(图21-3E、F)。出院时mRs评分0分,6个月复查时mRs评分0分。

病例2 右侧颈内动脉床突旁多发动脉瘤

1

临床表现

患者,44岁,女性,因头痛进行性加重1个月,于当地医院行CTA检查提示右侧颈内动脉虹吸段2枚动脉瘤。入院查体:神志清楚,Hunt-Hess 0级,无神经系统阳性体征。既往曾行脾脏切除术,有乙型病毒性肝炎、肝硬化病史十余年。

2

影像学检查

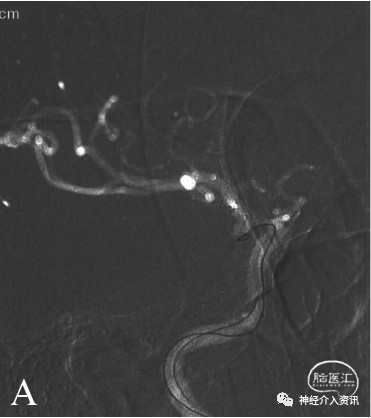

CT/CTA:头颅CT未见明显异常,CTA提示右侧颈内动脉虹吸部多发动脉瘤。

DSA:全脑血管造影提示右侧颈内动脉床突旁及床突上段2枚囊性动脉瘤,床突旁动脉瘤瘤颈3.8mm,瘤体最大径3.9mm;床突上段动脉瘤瘤体形态欠规则,瘤颈3.5 mm,瘤体最大径5.2 mm,载瘤动脉直径约4.2 mm(图21-4)。左侧颈内动脉及椎动脉造影未见明显异常。

A:右侧颈内动脉造影示床突旁多发动脉瘤;

B:右侧颈内动脉造影三维重建

图21-4 多发动脉瘤患者右侧颈内动脉造影及三维重建评估

3

诊断

右侧颈内动脉床突旁多发动脉瘤;乙型病毒性肝炎,肝硬化。

4

治疗

(1)治疗策略

支架辅助弹簧圈栓塞术(单支架逐步释放辅助栓塞2枚动脉瘤)。

(2)材料及药物

标准6F鞘(Terumo);

6F导引导管(Envoy),0.035 inch导丝(Terumo);

90°塑形的0.014 inch微导管(Echelon 10 ),Rebar 18微导管,0.014 inch微导丝(Transcend Platinum);

支架:Solitaire AB 4 mmX20 mm;

弹簧圈:Cosmos Complex 5 mm/15 cm,Helical 3 mm/8 cm、Hypersoft 2 mm/6 cm(床突上段动脉瘤),Cosmos Complex 4 mm/12 cm、Hydrosoft 2 mm/6 cm、Helical2 mm/6 cm(床突旁动脉瘤);

造影剂;

肝素;

阿司匹林,硫酸氢氯吡格雷(波立维)

(3)手术过程

术前3d起常规双联抗血小板聚集(阿司匹林100 mg/d;硫酸氢氯吡格雷75 mg/d)。术中全身麻醉,常规穿刺置鞘,6F导引导管超选至右侧颈内动脉岩骨水平,选择工作角度,路图下以Transcend Platinum微导丝辅助Rebar 18微导管通过瘤颈至右侧大脑中动脉M1段,再以该导丝导引90°塑形的Echelon 10微导管超选动脉瘤,首先超选远端床突上段的动脉瘤,以Cosmos Complex 5 mm/15 cm弹簧圈成篮,成篮稳定后继续填入Helical 3 mm/8 cm弹簧圈(图21-5A),拟继续填入Hypersoft 2 mm/6 cm的弹簧圈时,部分弹簧圈襻反复突入载瘤动脉,遂选择Solitaire AB 4 mm/20 mm支架经Rebar:微导管半释放(图21-5B),覆盖瘤颈,继续填入该枚Hypersoft 2 mm/6 cm弹簧圈,造影提示动脉瘤仅瘤颈残留。回撤微导管,以导丝辅助超选近端床突旁动脉瘤(图21-5C),进一步半释放支架,辅助以Cosmos Complex 4 mm/12 cm弹簧圈在动脉瘤内成篮,之后依次填入Hydrosoft 2 mm/6 cm和Helical 2 mm/6 cm共2枚弹簧圈,造影提示动脉瘤仅少量造影剂充盈,遂完全释放支架,支架远端位于颈内动脉交通段,近端位于海绵窦段,打开充分(图21-5D、E)。

A:2枚弹簧圈填入远端床突上段动脉瘤;

B:支架半释放辅助栓塞远端动脉瘤;

C:导丝超选近端床突旁动脉瘤;

D,E:支架完全释放术后即刻造影;

F:术后8个月DSA复查

图21-5 支架辅助弹簧圈栓塞治疗多发动脉瘤

(4)术后处理及随访

术后常规双联抗血小板聚集(阿司匹林100 mg/d,硫酸氢氯吡格雷75 mg/d),6周后改为阿司匹林100 mg/d,终身服用。

术后8个月复查(图21-5F),2枚动脉瘤均完全不显影,载瘤动脉通畅,无支架内狭窄。出院时及复查时mRs评分均为0分。

1

背景及诊断

多发性颅内动脉瘤的发生率依纳入分析的样本不同而不同,文献报道的尸检发生率为25%~31%,而大宗临床病例统计的结果是12%~26%。多发动脉瘤在女性高发,占60%~81%。发生部位可见于所有颅内血管,但最常见于颈内动脉和大脑中动脉。其中一个特殊的多发类型为“镜像”或“双生”动脉瘤,这种动脉瘤发生于双侧血管的对称部位。“镜像”动脉瘤占所有动脉瘤患者的5%~10%,而在多发性动脉瘤患者中,其所占比例为36%。“镜像”动脉瘤同样可发生于颅内任何血管,但最多见于大脑中动脉、颈内动脉和椎动脉。多发动脉瘤呈现出家族聚集趋势,并倾向于较“传统”动脉瘤更早发生破裂出血。

有过动脉瘤性蛛网膜下腔出血是其他并存动脉瘤破裂出血的一个重要危险因素。因此,建议同时或分期治疗全部动脉瘤。在ISAT数据24个再出血的病例中,11个发生在其他动脉瘤上,其中的4个首次血管造影时即存在,其余的被证实为新发动脉瘤。在一个纳入超过600例接受动脉瘤夹闭患者的队列研究中,经过平均8年的随访发现有129个动脉瘤,其中20%发生在原来破裂动脉瘤的位置,80%在原有动脉瘤的远隔位置。动脉瘤中30%为真正的新发动脉瘤,其余的是原有的多发动脉瘤。25%的动脉瘤较首次发现时增长。因此,蛛网膜下腔出血后患者规范的随访和监测对于及时发现动脉瘤的增长或新发动脉瘤很有必要。

2

治疗

治疗的时机选择:当蛛网膜下腔出血患者有多发动脉瘤且无法确认责任动脉瘤时,所有的动脉瘤可考虑一期治疗,并且尽量先治疗考虑破裂可能性更大的动脉瘤。如果能够明确判断责任动脉瘤,则可考虑首先治疗破裂的动脉瘤,其他的动脉瘤二期治疗。

治疗方案选择:和单发动脉瘤一样,介入治疗和开颅手术夹闭都可选择。但在具体病例的个体化选择上,根据第二军医大学附属长海医院的经验,多个动脉瘤通过一次介入手术治疗在有经验的中心是可以实现的。如果考虑联合运用血管内治疗和外科手术,且血管内治疗可能使用支架辅助,考虑到抗血小板聚集药物的使用,通常建议首先做外科手术处理破裂的动脉瘤,再行需要支架辅助的未破裂动脉瘤的血管内治疗。单独选择开颅手术的患者,最好是一个手术入路可以同时到达和夹闭所有动脉瘤的患者。

3

并发症

单发动脉瘤治疗中可能发生的所有并发症在治疗多发动脉瘤时均可发生,且如果是一期手术治疗多个动脉瘤,手术风险的发生率相应增高。

1

策略选择

多发动脉瘤可能提示潜在的血管壁薄弱,动脉瘤持续生长的风险较高。动脉瘤夹闭疗效虽然确切,但对于那些需要多次开颅手术才能治疗所有动脉瘤的多发动脉瘤患者,血管内介入治疗以其更少的创伤和可以一次血管内介入治疗全部动脉瘤而在多发动脉瘤的治疗上有一定的优势。

在我们的临床实践中,首先依据临床及影像资料决定哪一个是破裂动脉瘤,参照下述技术要点中的破裂动脉瘤的几个特征。治疗策略基于血管内介入治疗和显微神经外科手术哪一个方法更容易得到更好的治疗结果。如果难以确认责任动脉瘤,那么选择同时治疗所有动脉瘤。

2

技术要点

(1)破裂动脉瘤的CT/MRI特征

对蛛网膜下腔出血的多发动脉瘤患者,首先需要考虑哪个动脉瘤是造成破裂的“责任”动脉瘤,在治疗上也应该优先处理。如果蛛网膜下腔出血合并了脑实质内的血肿,对于责任动脉瘤的定位有很强的提示作用,如眶额回或直回的血肿多提示前交通动脉动脉瘤破裂,额叶岛盖、外侧裂的血肿多提示大脑中动脉动脉瘤破裂。

蛛网膜下腔出血的分布也对定位责任动脉瘤有帮助,尤其是在出血的急性期。破裂出血点周围通常有较厚的血凝块围绕。如从距离中线的远近来说,越远离中线的动脉瘤,出血的分布更加不对称,一般会偏向于责任动脉瘤一侧。大脑中动脉瘤破裂常在同侧外侧裂分布更多。后交通动脉和颈内动脉末端的动脉瘤,出血也会更偏向责任动脉瘤一侧。而对于位于中线部位的动脉瘤,如前交通动脉动脉瘤、基底动脉顶端动脉瘤来说,出血的分布会更加对称一些。当然,这一点有时候会受到动脉瘤破裂点指向的干扰。如果后颅凹出血比较多,或血有沿小脑幕弥散的表现,那么责任动脉瘤是后交通动脉动脉瘤、基底动脉顶端动脉瘤或是椎动脉动脉瘤的可能性就比较大。而大脑中动脉动脉瘤、前交通动脉动脉瘤,出血会以幕上居多,分别更多地位于外侧裂和前纵裂。

(2)破裂动脉瘤的CTA/MRA特征

在血管影像上,破裂动脉瘤通常比未破裂动脉瘤更大且形状更不规则;动脉瘤顶端有小泡或子囊,提示是破裂动脉瘤;体颈比(动脉瘤深度与动脉瘤颈的比值)大于1. 6的动脉瘤80%是破裂的;反之,体颈比值<1. 6的90%是未破裂动脉瘤。

(3)破裂动脉瘤的DSA特征

除了以上信息,还可以根据以下DSA造影表现判断责任动脉瘤:造影至静脉晚期时动脉瘤的小泡内造影剂滞留,常提示动脉瘤的破裂点;造影中看到造影剂经破裂点外溢可以确定是出血责任动脉瘤;破裂动脉瘤所在位置的血管痉挛最为显著。

3

注意事项

当患者有多发动脉瘤时,需要积极地寻找潜在的容易引起动脉瘤的全身疾病,如多囊肾(ADPKD)、结缔组织疾病(肌纤维发育不良、Ehlers-Donlos 4型综合征)、神经纤维瘤及家族性遗传性疾病的影响,同时一些罕见的疾病,如心脏黏液瘤患者亦可发生多发动脉瘤。

多发动脉瘤有较高的发生率,详细的血管造影检查(包括DSA和高分辨率的无创性检查)是每个蛛网膜下腔出血(SAH)患者的必要检查,在诊疗中需随时考虑到多发动脉瘤存在的可能。

既往有过蛛网膜下腔出血的患者有潜在形成新动脉瘤和既往合并的未治疗动脉瘤增大的风险,建议筛查和随访这些患者,尤其是有多发动脉瘤、高血压病史及吸烟史的患者。

(洪 波 杨志刚)