我渐渐就安于我的现状了,对于我的孤独我也习惯了。总有那么多的人,他们喜欢的永远是星星与花朵。但在星星雨花朵之中,怎样才能显得出一个人坚定的步伐呢。

法国图尔大学的Igor Lima Maldonado等用Klingler纤维剥离技术研究人脑矢状层的构成,精确地描述矢状层各构成纤维束,并详细说明宏观束之间的解剖关系。结果发表在2021年1月的《J Neurosurg》在线。

——摘自文章章节

【Ref: Maldonado IL, et al. J Neurosurg. 2021 Jan 8:1-9. doi: 10.3171/2020.7.JNS192846. [Epub ahead of print]】

1892年,Heinrich Sachs首次描述矢状层的概念,其属于侧脑室房部、枕角周围以及胼胝体的白质纤维束。Sachs将矢状层分为内层和外层;矢状层内层基本上对应视放射,而矢状层外层只包含下纵束的纤维。2008年,Fernández-Miranda在文章中也认为矢状层分为内外两层,但不同的是,矢状层内层由顶桥束和枕桥束的纤维构成,而外层仅含视放射的纤维。随着人们对大脑理解的进展,这种示意图组织似乎过于简单,需要更新。法国图尔大学的Igor Lima Maldonado等用Klingler纤维剥离技术研究人脑矢状层的构成,精确地描述矢状层各构成纤维束,并详细说明宏观束之间的解剖关系。结果发表在2021年1月的《J Neurosurg》在线。

研究者对20侧成人尸头大脑半球行侧脑室上外侧面的逐层纤维剥离。结果发现,矢状层由不同白质纤维束构成,而且空间排列在个体间高度一致。主要包括中纵束、额枕下束、视放射以及其它指向非视觉皮质的丘脑后放射。此外,还包括来自前方的前连合以及下方的下纵束(图1-4)。

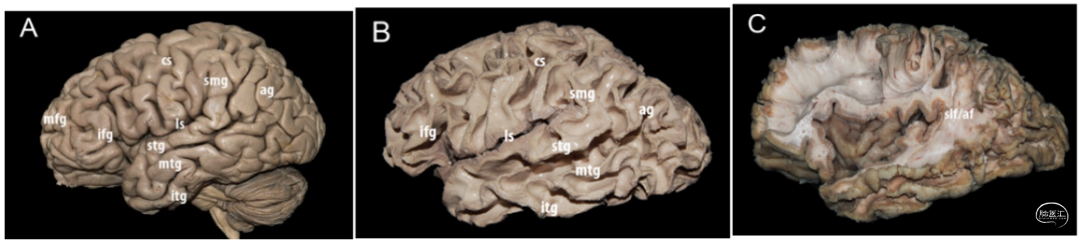

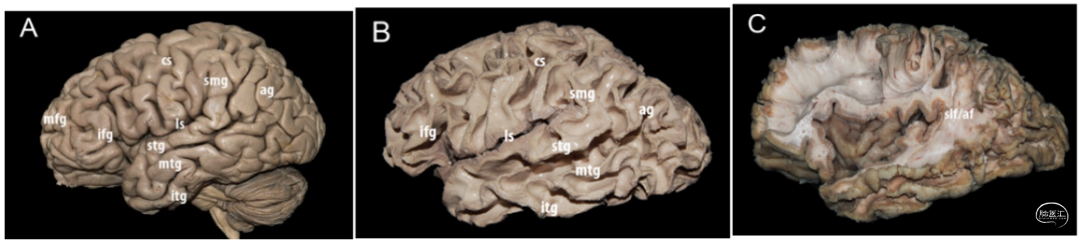

图1. 浅表解剖。A.用Klingler技术对人的尸脑标本进行纤维剥离。大脑灰质由于冰冻变成黑色且易碎。B.皮质下白质包含短的呈“U”型联络纤维;进一步去除大脑皮质暴露脑沟深处的白质。C.暴露上纵束或弓状束(slf/af)复合体的后部。Af:弓状束;ag:角回;cs:中央沟;ifg:额下回(三角部);itg:颞下回;ls:外侧裂;mfg:额中回;mtg:颞中回;slf:上纵束;smg:缘上回;stg:颞上回。

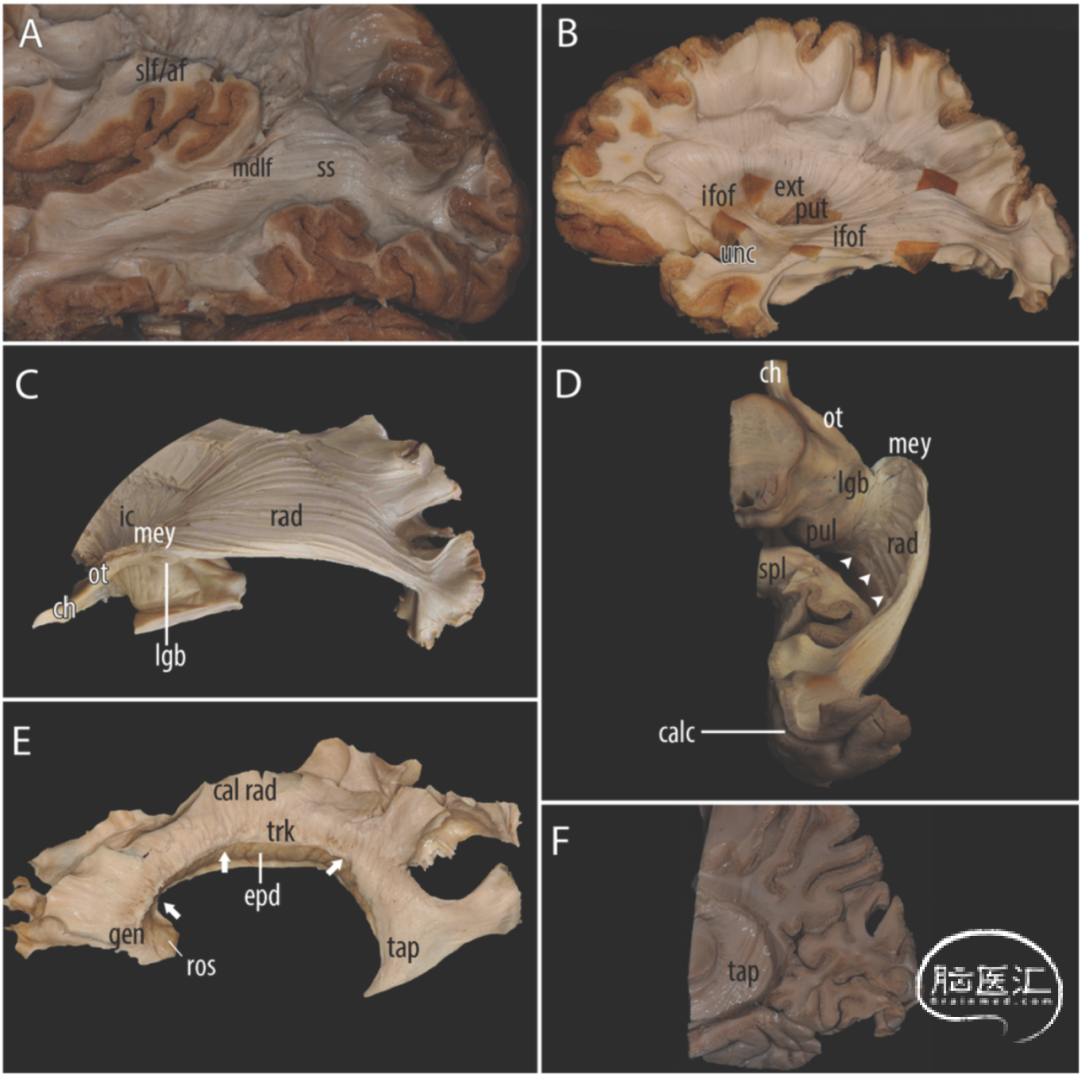

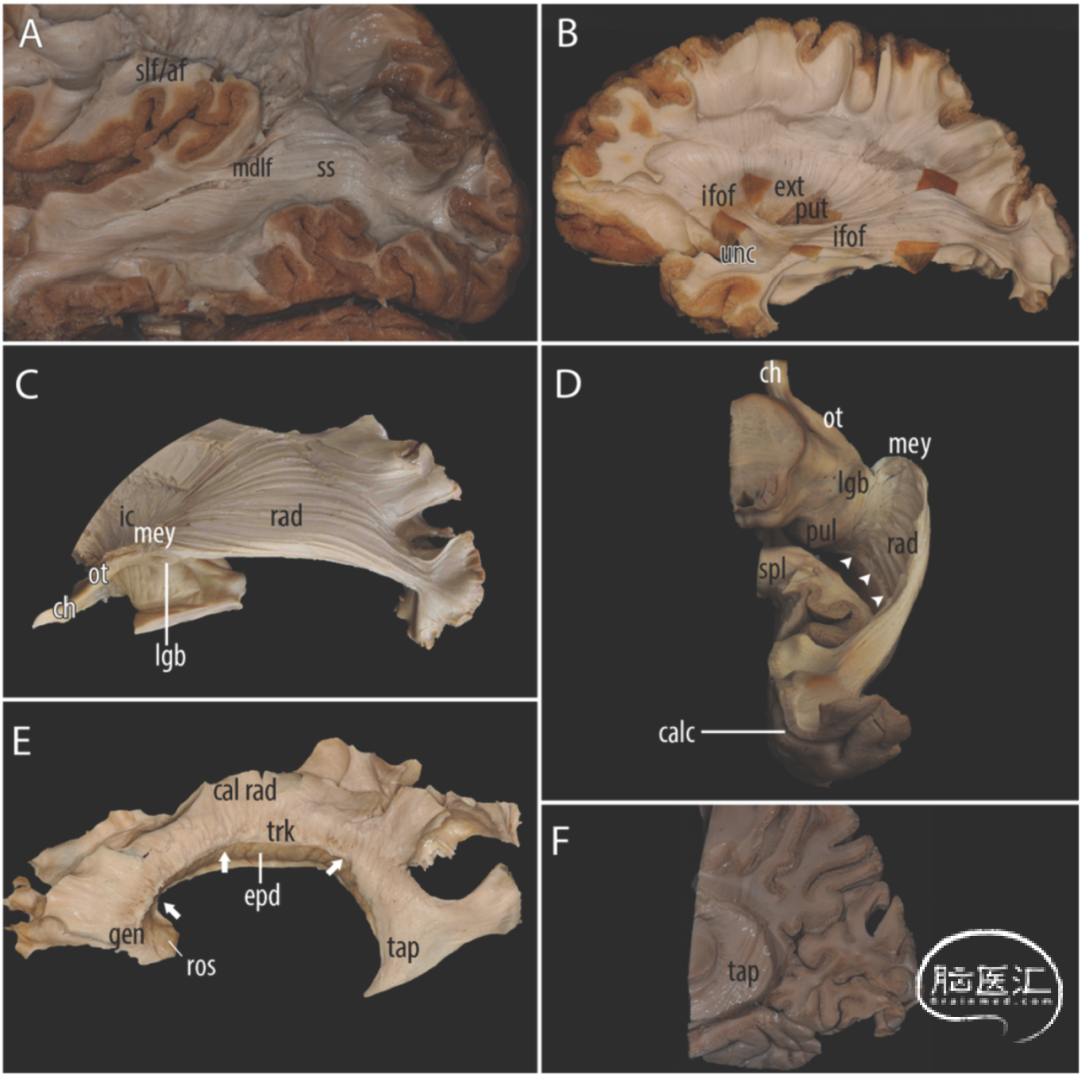

图2. 进一步暴露和剥离矢状层(ss)的白质纤维束,矢状层位于上纵束(slf)或弓状束(af)的内层。A.中纵束(mdlf)的侧面观。剥离外层的上纵束或弓状束复合体后,暴露矢状层的外层。B.侧面观。额枕下束由一个较窄的主干连接前、后段组成。钩状束(unc)位于额枕下束主干的腹侧,两者构成外囊和最外囊的腹侧部分。额枕下束的背侧、外囊(ext)背侧的内层是壳核(put)。C.侧面观。从前到后依次是视交叉(ch)、视束(ot)、内囊(ic)、外侧膝状体(lgb)以及视放射(rad)。视放射在矢状层的内层走行,在到达枕叶的距状沟的上下唇之前位于中纵束和额枕下束的深面。Meyer袢(mey)位于视放射的前部。D.底面观。广泛开放侧脑室,首先剥除室管膜,然后去除大致垂直走行的毯部纤维,暴露出视交叉(ch)、视束(ot)、外侧膝状体(lgb)和丘脑枕部。进一步向后内侧观察,切开胼胝体压部中线。视放射(rad)的纤维是丘脑后放射的一部分,到达距状沟(calc)。其进入枕叶的内侧面,与侧脑室颞角周围的纤维一起构成颞袢(Meyer袢)(mey)。E.胼胝体的侧面观。暴露出胼胝体的嘴部(ros)、膝部(gen)、体部(trk)以及胼胝体放射(cal rad)的背侧纤维。将胼胝体从投射纤维以及侧脑室额角和体部的侧壁上分离出来,暴露胼胝体放射的腹侧和头侧纤维,这些纤维与放射冠的纤维混合在一起。在切除侧脑室额角和体部的侧壁时,它们与放射冠一起被去除。可见室管膜(epd)位于侧脑室顶壁胼胝体体部的下方。F.矢状切开脑标本,去除侧脑室的室管膜后,侧脑室房部侧壁的内面观。毯部(tap)纤维位于在室管膜和视放射之间。

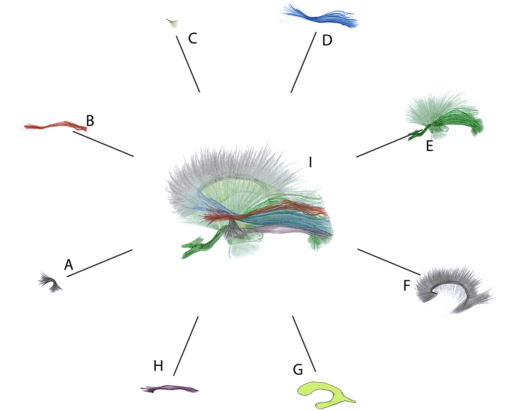

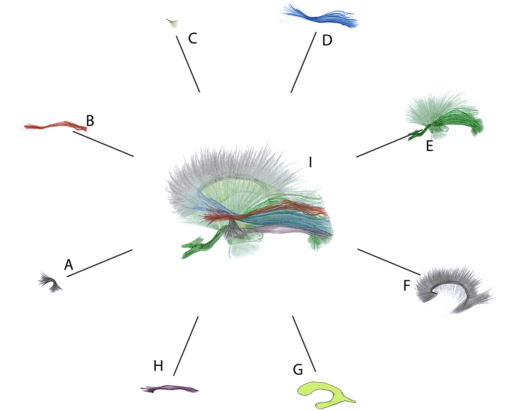

图3. 矢状层构成的示意图。除钩状束外,所有参与构成的纤维束至少部分位于侧脑室和上纵束/弓状束复合体之间。A.钩状束。钩状束是颞叶最前面的长联络纤维束,其构成矢状层的前界,最后部纤维部分地覆盖矢状层,与前连合的最前部的纤维相混合。B.中纵束。该束的后段位于矢状层的最表面、上纵束/弓状束复合体纤维的内层。中纵束覆盖额枕下束的背侧部分,它的前段更表浅,穿经颞上回,偏离矢状层,不再被上纵束/弓状束复合体纤维所覆盖。C.前连合。前连合的主干从所谓的Gratiolet管穿过豆状核的前腹侧部分,此束的颞部纤维向后下走行,大部分被额枕下束和钩状束所覆盖。大多数情况下,直到剥离额枕下束后才显露出来。它们部分覆盖Meyer袢,并与视放射纤维相混合。D.额枕下束。该束的后段构成矢状层以及侧脑室房部和枕角的侧壁。当额枕下束接近枕叶皮质时,其纤维与视放射和下纵束的背侧纤维相混合,构成了矢状层的下外侧界。额枕下束的中段向上弯曲,覆盖前连合的大部分纤维,但不覆盖Meyer袢的最前部。该段位于侧脑室颞角的背侧,偏离下纵束。E.视放射(深绿色)构成矢状层的深层;与其它丘脑后放射到距状沟的纤维位于同一平面,并融合到由内囊和放射状(浅绿色)形成的投射纤维中。视放射纤维覆盖胼胝体毯部,在Meyer袢处与前连合的后部纤维混合,在枕极附近与下纵束和额枕下束的纤维混合。F.胼胝体毯部纤维。胼胝体与毯部纤维一起构成侧脑室的侧壁,毯部是位于视放射和侧脑室室管膜之间垂直走行的纤维。G.侧脑室。侧脑室房部、大部分颞角和枕角的室管膜与毯部直接相关,并被矢状层的不同纤维所覆盖。H.下纵束。此纤维束沿着大脑半球的下面延伸,其大部分纤维位于侧脑室腔的下方。I.概观。矢状层汇集图B–E和H所示的白质纤维束。

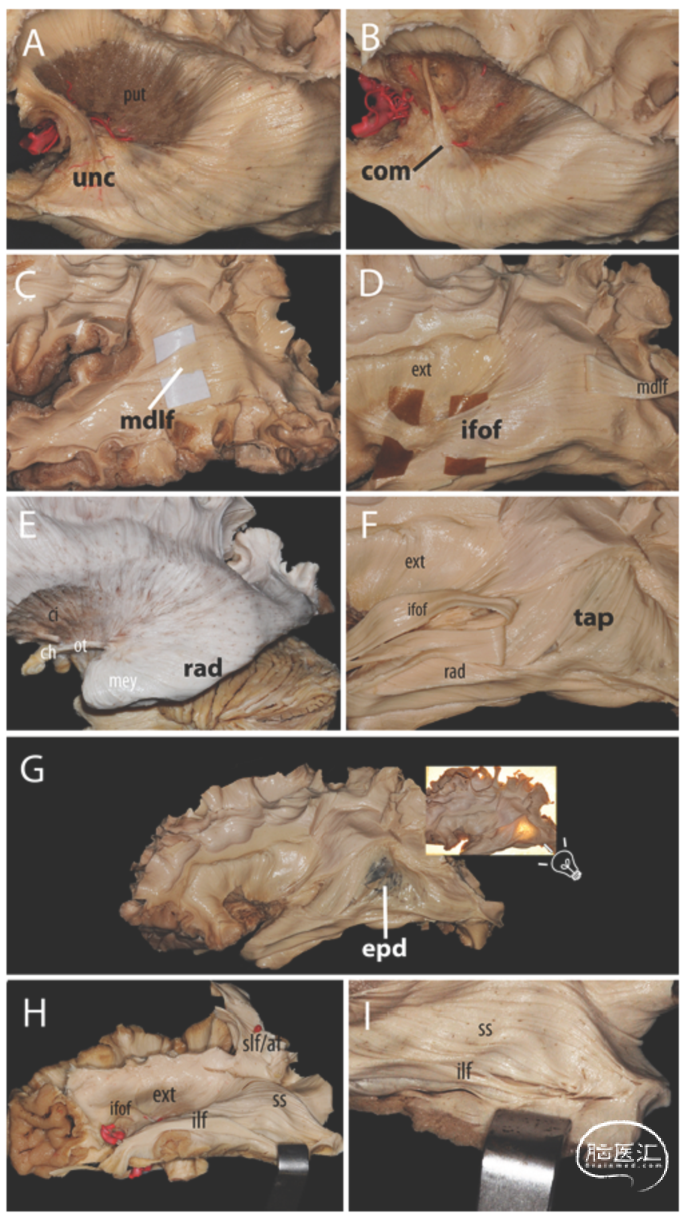

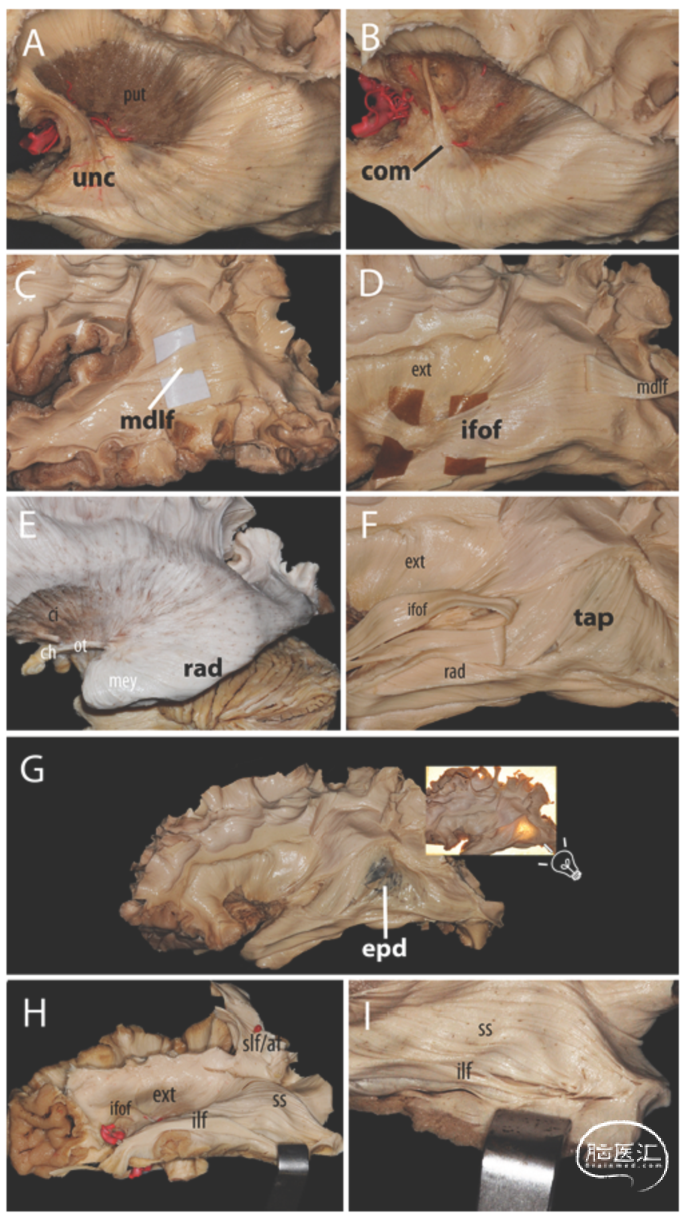

图4. 矢状层的白质纤维、周围结构及其解剖关系。A.钩状束(unc)。此束纤维与前连合的纤维混合在一起,和额枕下束(ifof)之间没有明确的界限。钩状束位于外囊和最外囊的腹侧部、壳核(put)的内侧。B.前连合(com)。前连合的最后部的纤维与Meyer袢靠前的纤维相混合,部分纤维被额枕下束所覆盖,位于钩状束的颞部和视放射的颞部之间。C.中纵束(mdlf)。D.额枕下束。额枕下束的主干和钩状束构成最外囊和外囊的腹侧部分,中纵束mdlf(已翻开)覆盖的额枕下束的后部和背侧部。E.视放射。视交叉延续为视束,然后围绕着大脑脚,延续到内囊(ci),视束在外侧膝状体水平延续为视放射。Meyer袢(mey)是视放射延伸到颞叶最前部的纤维。F.胼胝体毯部(tap)纤维位于矢状层的内侧。G.室管膜(epd)。H.下纵束(ilf)的腹外侧观。下纵束位于矢状层(ss)的下外侧界。上纵束/弓状束(slf/af)复合体向背侧翻开。I.下纵束和额枕下束以及视放射后部的纤维相互混合。

总之,矢状层的纤维分层,其外层纤维束的构成要比经典的描述复杂得多;主要区别在于下纵束,此束一直完全位于矢状层外层。此研究是神经外科的基础研究,对于大脑和脑室的手术入路有重要意义。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。