所谓“星期五”

一直以来,还是挺喜欢写一些病例的分析,能够深入到每一个病例可能是做医生最满足的事情。如果能够分享出来,让大家都提出一些思路,就更加幸福了。

今年,我们新的团队成为神经内外科的MDT团队(脑血运重建中心Cerebral Revascularization Center,CRC),增强了实力,增加了新的成员,因此每个人也都会“运动”起来,我们每两周会推送一期小文章, 记录工作心得、病例分析、文献思考,甚至是人生感悟。就当是随口说一说,喜欢的请关注一下,不喜欢的也欢迎吐槽,无论好坏,都是我们成长的足迹……

——焦力群

本期病例

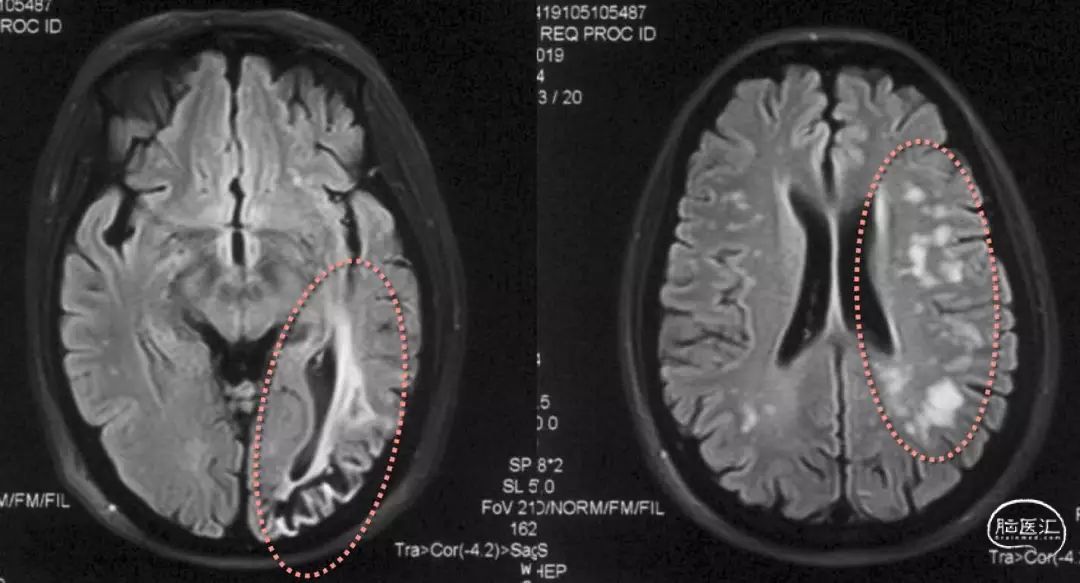

今天的病例是一位60岁的女性,因为“右侧视野缺损伴发作性右侧肢体无力半年,加重1个月”入院。患者症状渐进性加重,药物治疗无效,随后我们为患者进行了核磁检查。

影像结果帮助我们做出定位诊断:

(1)双眼右侧同向偏盲:定位在视交叉后部,可能位于左侧视束、外侧膝状体、视放射或枕叶视皮层;

(2)右侧肢体无力:定位于左侧半球。

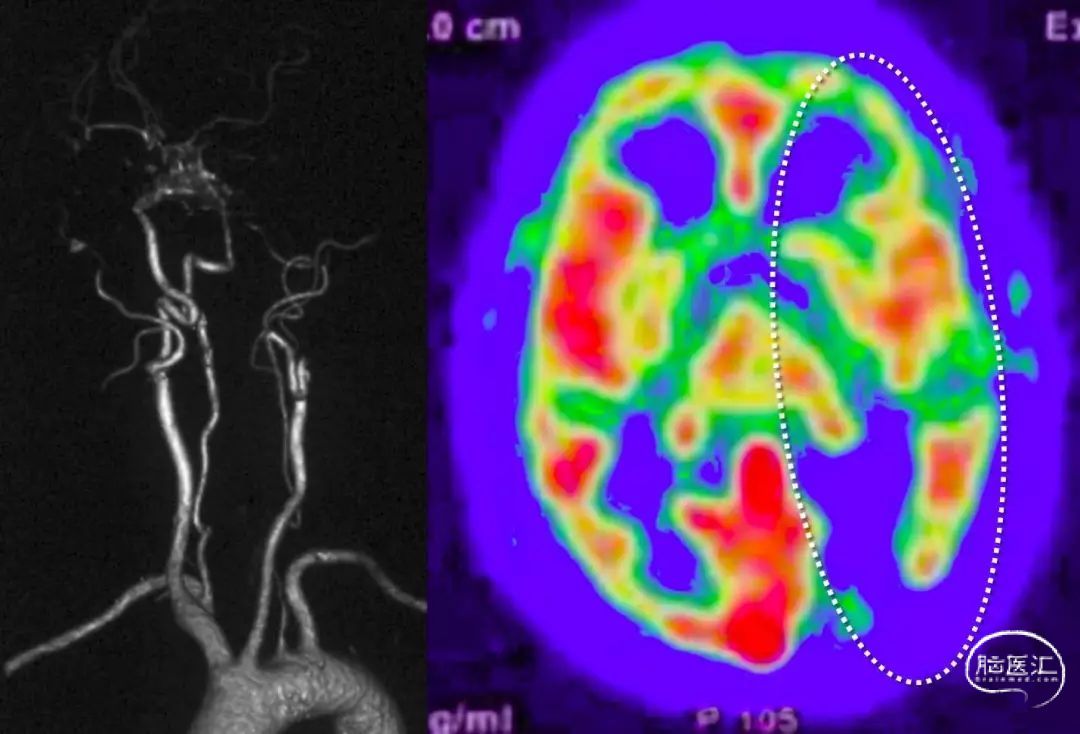

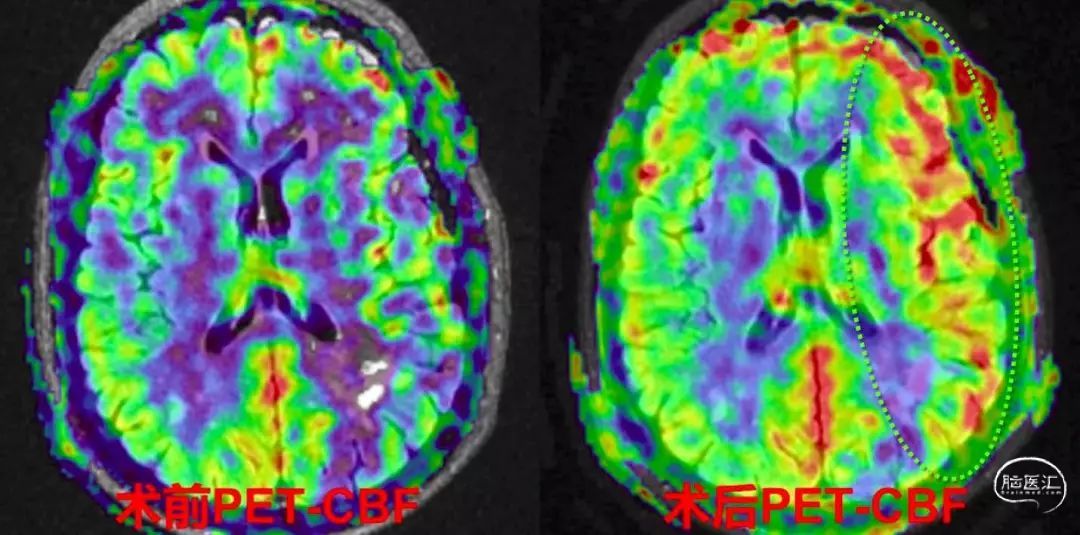

通过初步的血管检查可以看到,患者左侧颈内动脉闭塞;PET 评价显示左侧半球广泛区域的缺血表现,血流动力学障碍导致的低灌注可能是患者临床症状进展的原因。

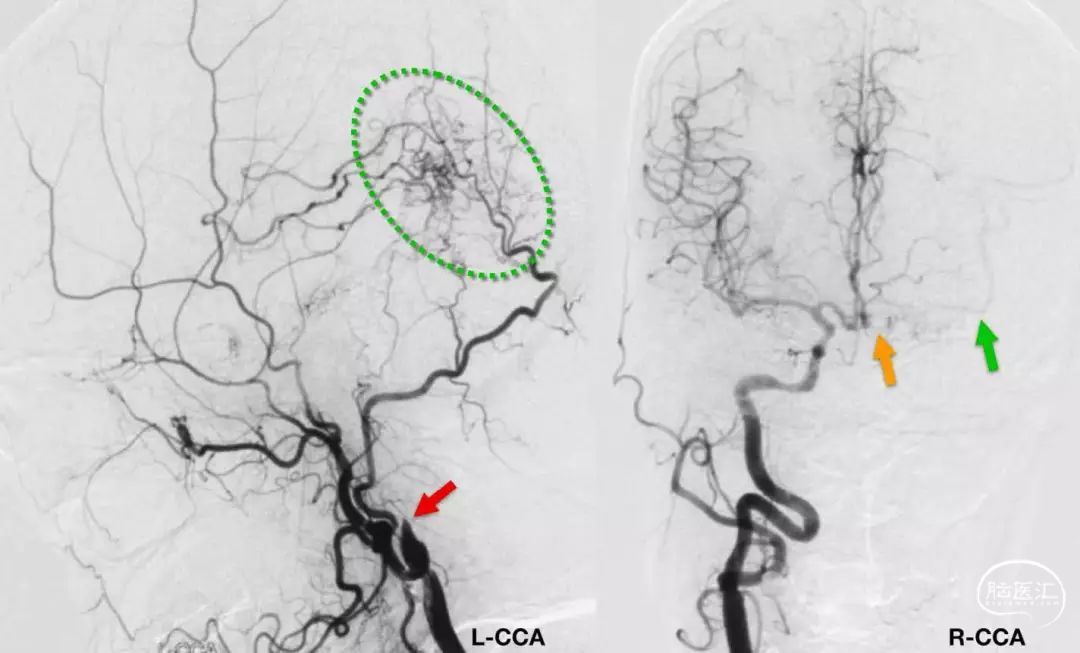

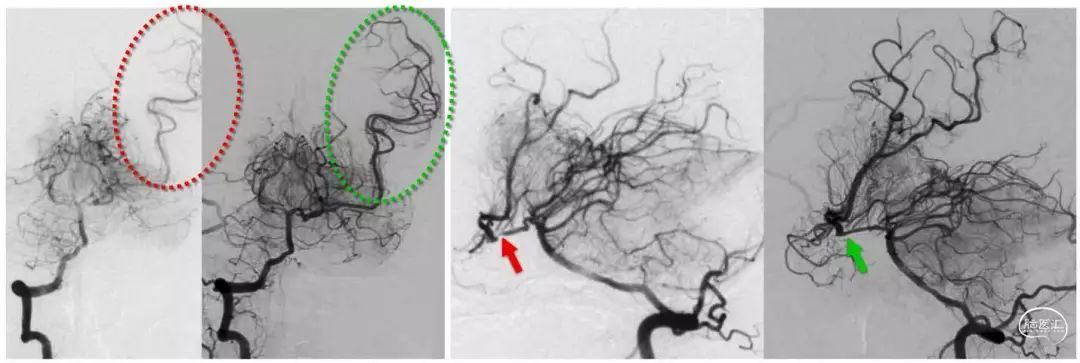

另外,血管造影显示左侧颈内动脉闭塞(下图红色箭头),枕动脉通过脑膜支对枕叶皮层形成侧支吻合(绿色虚线区);右颈总动脉造影显示前交通动脉开放,左侧大脑中动脉显影,但十分浅淡(绿色箭头),但左侧大脑前动脉A1 段显影极差,也许是发育不良(橙色箭头)。

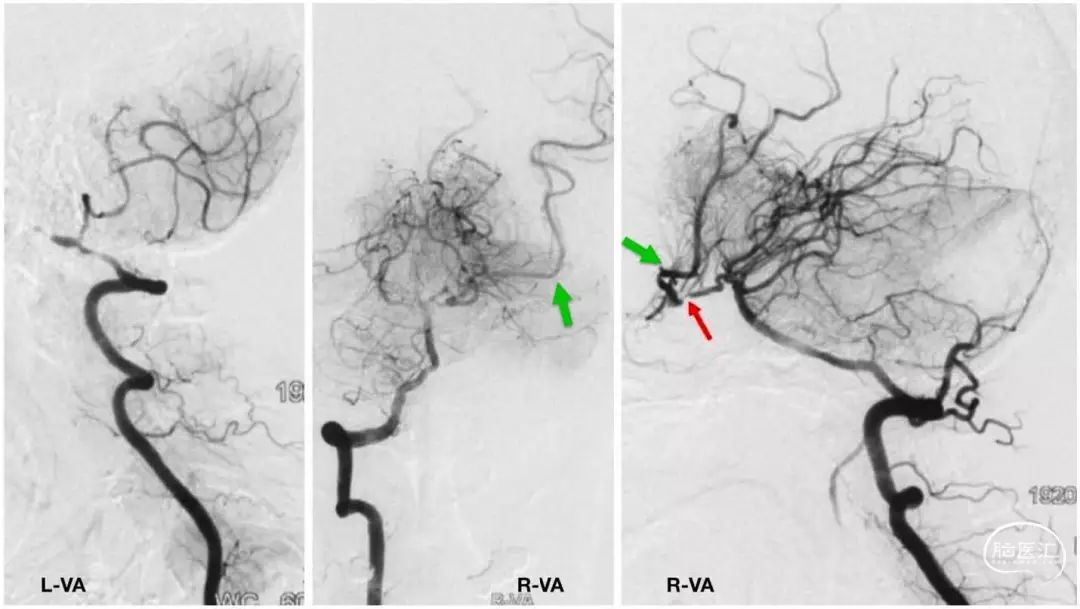

左侧椎动脉PICA远端闭塞、右侧椎动脉造影显示左侧后交通动脉开放,向大脑中动脉代偿供血(绿色箭头);但后交通动脉近颈内动脉处存在重度狭窄(红色箭头)。

基本的检查都有了,该如何选择?

继续药物治疗?还是考虑血运重建?

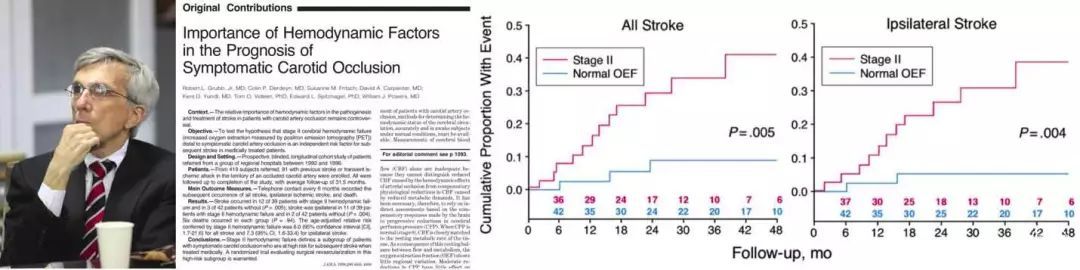

我们知道有一个很出名的圣路易斯研究(STLOS),Powers 教授通过PET 对颈动脉闭塞进行了血流动力学评价,其中,失代偿的患者具有较高的卒中复发率(26.5%/2y),而代偿期患者的卒中率很低(5.3%/2y)。有鉴于此,我们的选择还是积极的,希望能够通过血运重建改善患者的预后。

这样,第二个问题来了,如何治疗?

搭桥是我们常规的选择,在每天早晨的预案环节,大家已经做了这样的计划。但马妍教授却提出了另外的设想——是否可以通过改善后交通动脉的管径而增加前循环供血呢?毕竟如果患者具备了良好的前或后交通动脉代偿,其卒中率仅有2.7%。检索文献确实未见过类似报道,对此,组内的医生们讨论非常激烈,似乎都倾向于搭桥手术。对于未曾尝试的手术,很难保证其安全性,是否选择后交通动脉的血运重建,最终可能取决于两个问题:

1

后交通动脉倒的狭窄是什么性质?如果是发育不良,是没办法去冒险的。

2

技术上是否可行?迂曲的路径具有安全性吗?

为此,我们特地针对后交通动脉做了高分辨率核磁的管壁成像,红色箭头显示后交通动脉狭窄并有管壁的表面强化,考虑还是动脉硬化的纤维斑块。

最终,综合几个检查结果我们认为,针对后交通动脉的血运重建是可以考虑的,并且得到了全组医生的支持。剩下的就是技术问题了。

具体分析下来,技术上存在几个难点和风险因素,我们逐个去应对吧~![]()

1

如何对微导丝和球囊等材料提供安全的支撑?

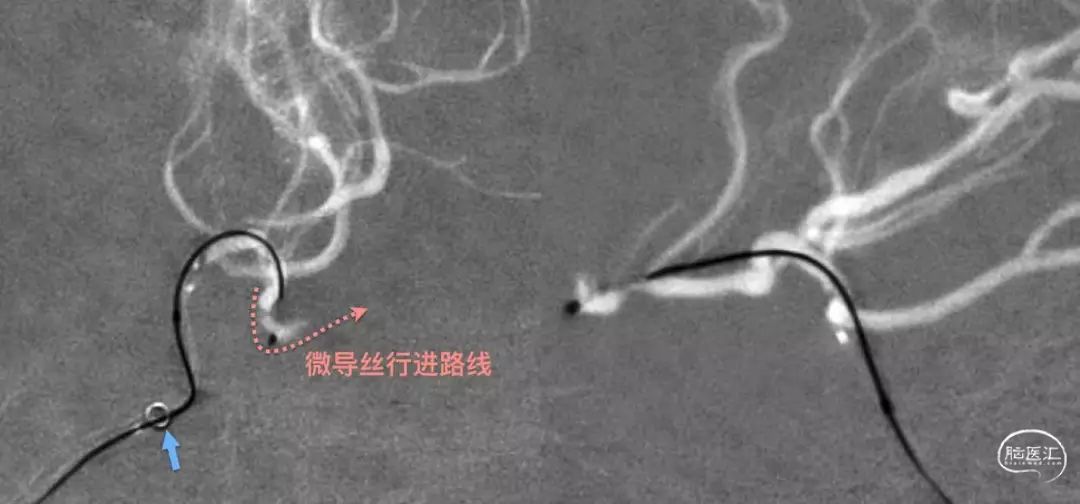

这样的操作需要微导丝通过P1到后交通再到大脑中动脉,这样的迂曲走形,我们决定选择Synchro微导丝,柔软以减少血管的损伤。但这就需要有一个足够好的支撑导管,好在已经有了Sofia PLUS(蓝色箭头),我们顺利将其推送到椎动脉末端,一切介入器材都得到了足够的支撑。微导丝在通过时,最为困难的是从后交通动脉转向颈内动脉远端和大脑中动脉的这一步,选择将微导丝塑形成超过90 度的回头弯,在Sofia PLUS 和Echelon 10微导管的双重支撑下,终于顺利通过。为使球囊具有足够的操作长度,最后把Sofia PLUS 顺利放置到基底动脉顶端。

2

后交通动脉的分支会不会出现问题?

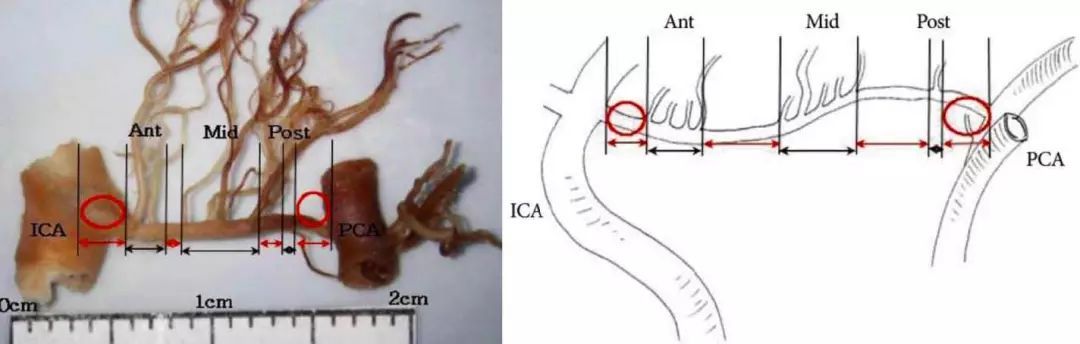

我们知道后交通动脉是有穿支血管发出的,平均有8支,多数发自上壁和外侧壁,分为前、中、后三组。该病人狭窄处位于后交通动脉的前三分之一,恰有前组分支在此发出,前组穿支一般供应下丘脑、丘脑腹侧、视束的前1/3 和内囊后肢,还是非常重要的!好在前组穿支与脉络膜前动脉存在供血的互补,而该病人的脉络膜前动脉还是不错的,只要脉络膜前动脉没有受到影响,即便术后有穿支闭塞,导致严重临床症状的可能性也较小。看来风险还是在可控范围内的。

3

后交通动脉是否可以通过单纯球囊扩张来改善管径?

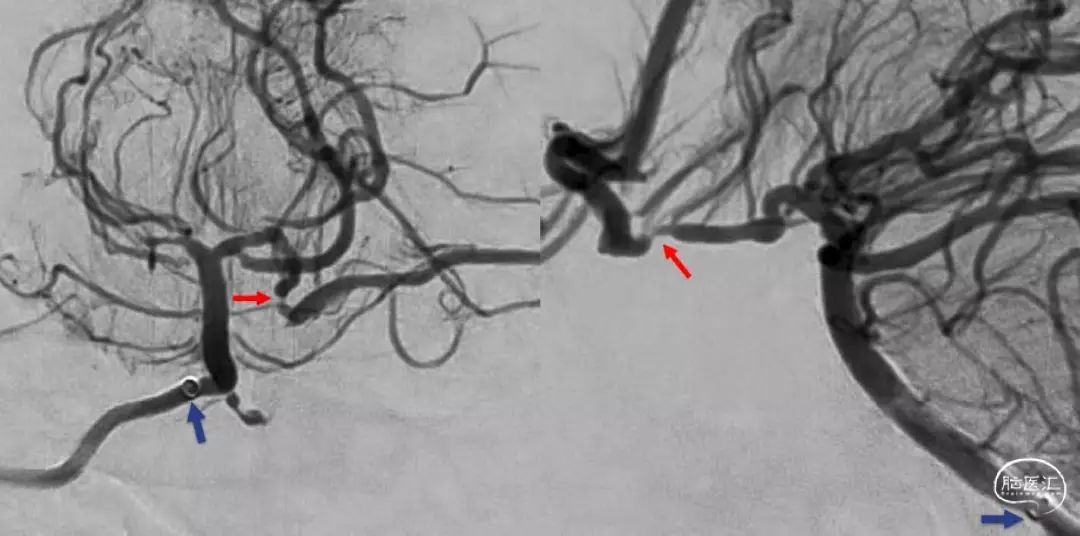

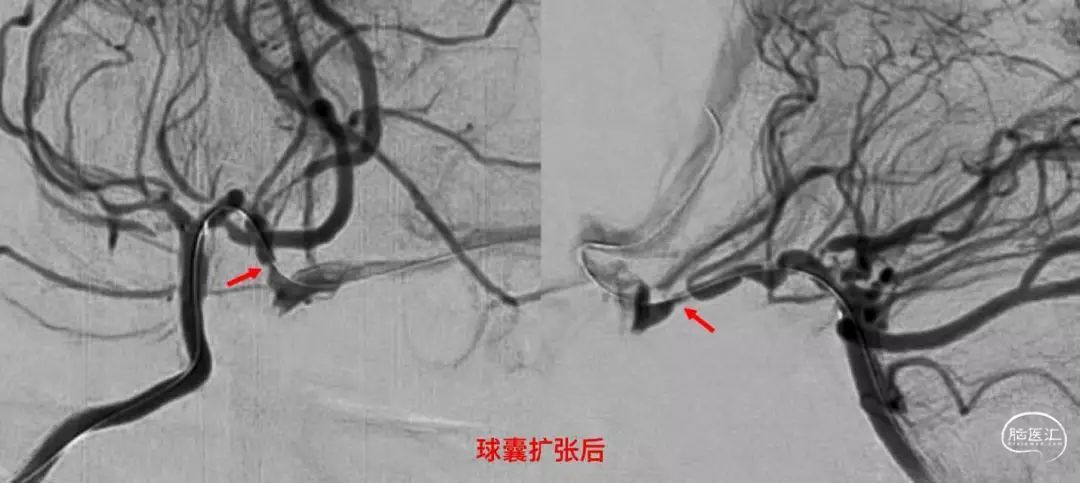

我们原计划以1.5-9mm 的Gateway球囊进行扩张,希望单纯扩张就可以解决战斗。但很可惜,在仅使用4atm 压力扩张后,后交通动脉变得更差,是夹层?还是血管痉挛?不得而知!考虑到后交通动脉肌层很薄,我们认为夹层的可能较大。

4

如果被迫行支架成形,长期预后可靠吗?

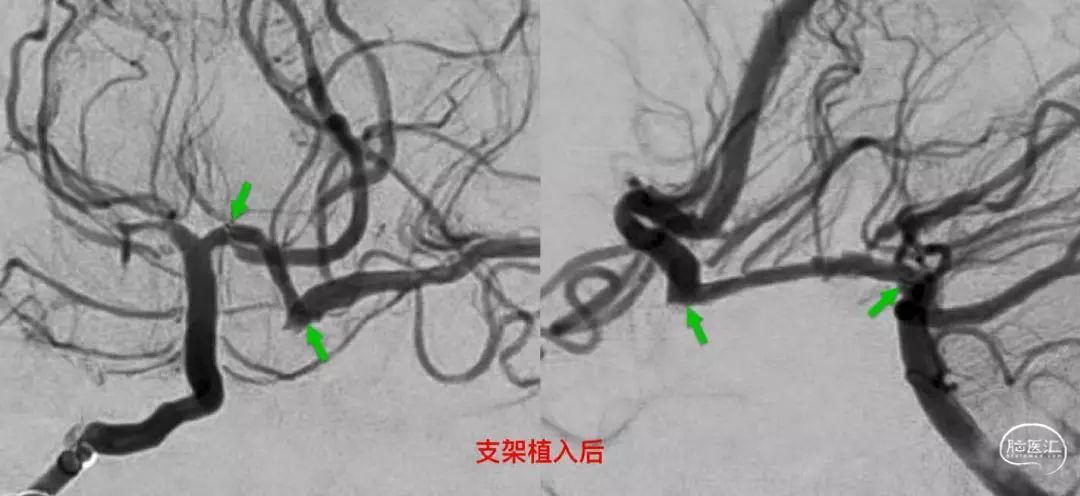

面对扩张后更差的后交通动脉,补救性支架是唯一的选择,无奈之下,我们植入Neuroform EZ 2.5-15,影像还是比较满意的,穿支似乎也没有受到影响。但长期预后如何呢?

从PUBMED 的数据库中,鲜见后交通动脉内支架的报道,仅在2017 年有一篇应用自膨支架治疗颅内动脉瘤的荟萃分析(Park SY, Oh JS, Oh HJ, Yoon SM, Bae HG. Safety and Efficacy of Low-Profile, Self-Expandable Stents for Treatment of Intracranial Aneurysms: Initial and Midterm Results - A Systematic Review and Meta-Analysis. Interv Neurol. 2017 Oct;6(3-4):170-182),显示在应用LEO Baby 和LVIS Jr 支架植入颅内较小动脉时,总体围手术期并发症率为12.4%,栓塞事件发生率为6.3%和6.7%,6 个月随访支架内再狭窄率为10%,缺乏长期随访数据。

至此,手术结束,单从血管造影来看,还是达到了预期的效果,左侧大脑中动脉供血区域改善明显。术后的灌注检查也是有明显的改善。

我们期待该患者的长期随访数据,同时也希望能够通过这种“围魏救赵”的方式帮助患者解决问题。

专家点评

焦力群

主任医师,教授,首都医科大学宣武医院介入放射科主任兼神经外科副主任。国家重点研发计划首席科学家。统率宣武医院脑血运重建中心,以期达到神经内、外科的真正融合,手术与介入的优势互补。

评语:

今天为大家展示的,是一个比较特殊的病例,于我而言,具有很重要的意义:

首先,对于颈动脉闭塞这种司空见惯的疾病,搭桥手术、杂交再通,甚至这一例后交通动脉再通都是可能的选择。关键在于医生能够针对个体进行精准评价,并在既往文献和团队经验这两个基础之上做出正确的选择,这是我们团队的发展的精髓,也许正是很多同道看重这个团队的原因。

第二,这个手术由一个年轻医生完成,虽然很困难,但严格的基础培训可以保证创新的技术尝试和患者安全。作为新一代医生,不能只有天马行空的想象,艰苦而枯燥的技术培训是必不可少的。

第三,材料科学和工程设计的发展真的已经给医生带来更多的能力,相信未来的医生能够解决更多的困难,救治更为奇葩的疾病。

作者简介:

杨斌

首都医科大学宣武医院神经外科主治医师,

凌锋教授博士后,出站留在宣武医院神经外科工作,兼顾缺血性脑血管病的手术与介入治疗。