所谓“星期五”

对于医生,能够深入到每个病例是最满足的事情。

今年,我们新的团队成为神经内外科的MDT团队(脑血运重建中心Cerebral Revascularization Center,CRC),增强了实力,增加了新员。因此每个人也都会“动”起来,每两周会推送一期小文章, 记录工作心得、病例分析、文献思考,甚至是人生感悟。喜欢的请关注一下,不喜欢的也欢迎吐槽,无论好坏,都是我们成长的足迹……

——焦力群

本期病例

周末查房时,这样一个病例吸引了我们的注意。

患者是一位64岁的老年女性,因间断发作头晕(非眩晕)3年,加重1个月入院。晕时不伴有肢体活动障碍,无意识丧失、黑朦等伴随症状,头颈部CTA发现颈动脉重度狭窄收入院。既往有近20年的高血压病史,无其它动脉硬化的危险因素。

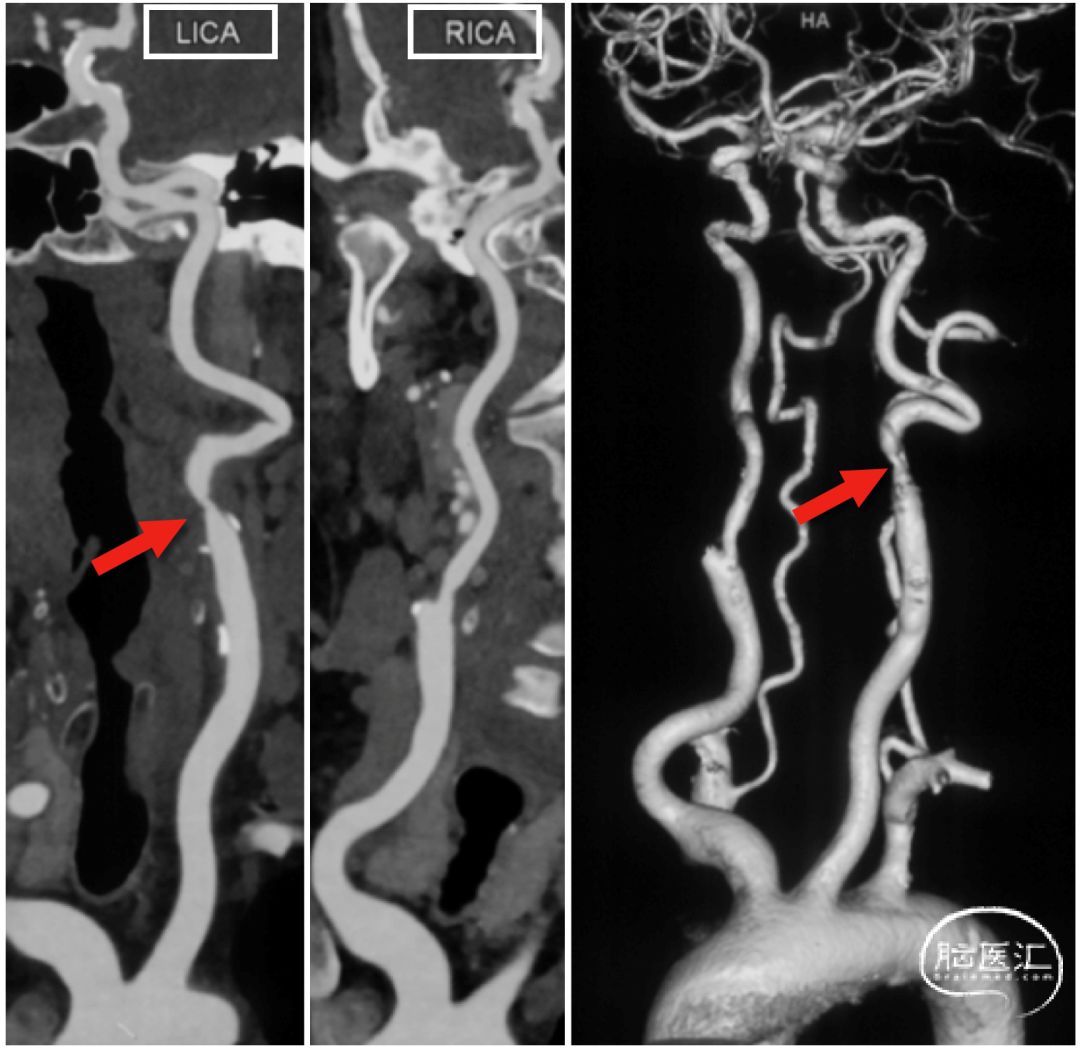

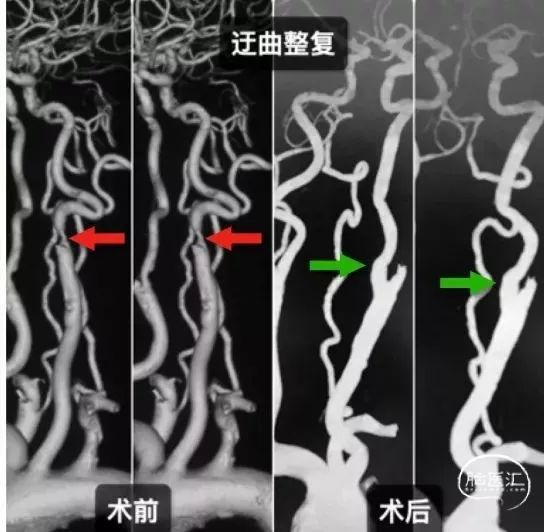

患者CTA示:左侧颈动脉起始部狭窄后即出现明显弯曲;重建后迂曲更是明显。而右侧的颈动脉貌似并没有特别明显的迂曲。

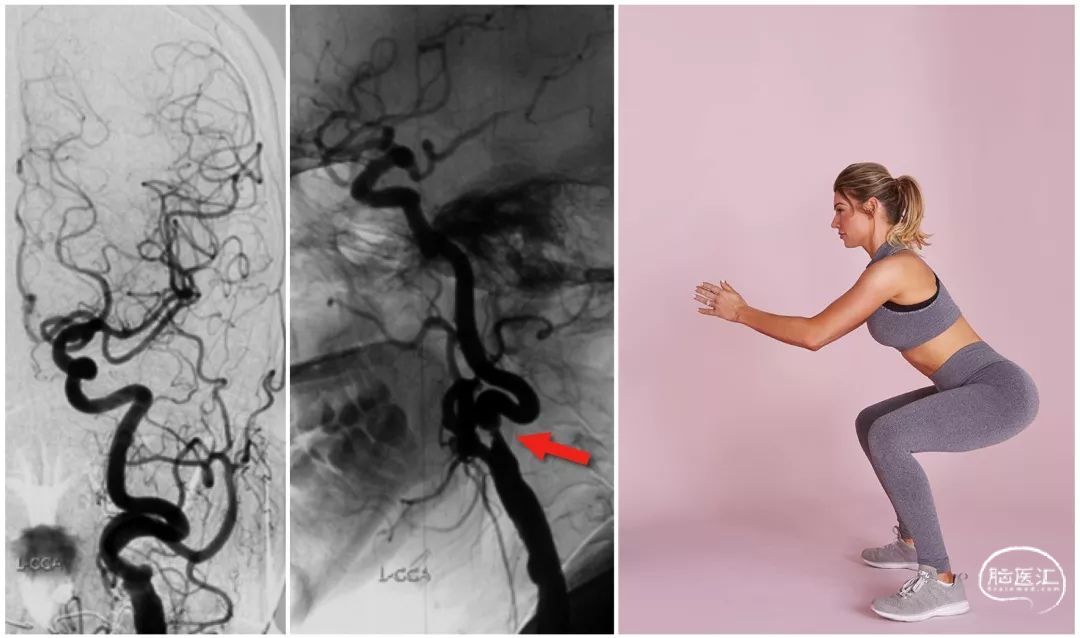

次日我们为病人进行了DSA检查,颈动脉起始部的狭窄比较局限,位于颈2-3椎体水平,斑块导致偏心狭窄,斑块以远的颈动脉呈现明显狭窄后扩张,而之后的这个迂曲在DSA上似乎更有喜感,形态活像正在进行“深蹲”训练呢![]() !

!

需要思考的问题来了!

Q

这样的颈动脉迂曲,在临床常见吗?

目前并没有对颈动脉迂曲的流行病学研究,都是在血管造影时被发现。据文献报道,颈动脉迂曲的血管造影检出率为4-16%不等。在儿童及青少年的血管造影中检出率为0.4%,但在15岁以下的儿童中检出率可高达15.7%。

Q

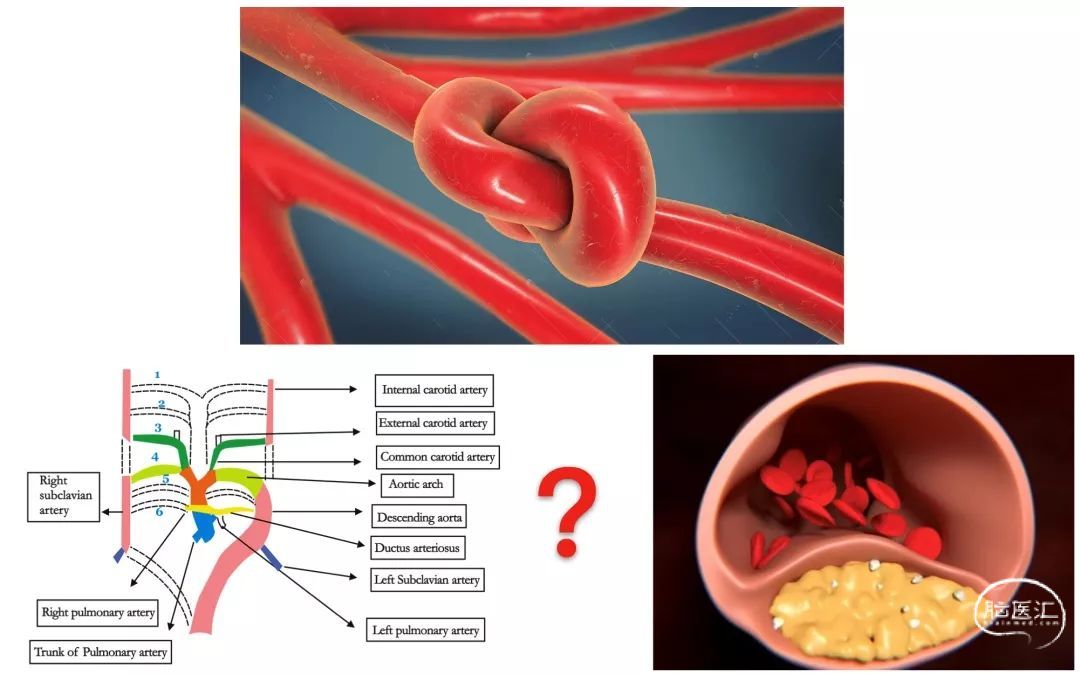

这种迂曲是怎么来的?

其实在婴儿及胎儿期即可观察到颈动脉迂曲。在胚胎发育上,颈动脉来源于第三弓和背侧主动脉根部。在胚胎早期,颈动脉都是迂曲的。变直出现在胚胎心脏和大血管降至纵膈内。换句话说,由于心脏位置的降低“拉直”了我们的颈动脉。因此,颈动脉的胚胎发育紊乱或心脏降位异常,均可导致颈动脉出现迂曲,这种原因导致的迂曲,常常是双侧性的。

迂曲的形成也有后天获得性的理论。有学者认为,动脉粥样硬化导致的局部湍流可导致动脉失弹性,发生延长,从而形成迂曲,甚至动脉瘤。

本例患者的迂曲仅存在于左侧颈动脉,且位于狭窄远端,与狭窄后扩张关系密切,后一种成因的可能性更大。

对于这样一例无症状颈动脉狭窄,我们在充分评估后为患者安排了左侧颈动脉内膜切除及“整复”手术。

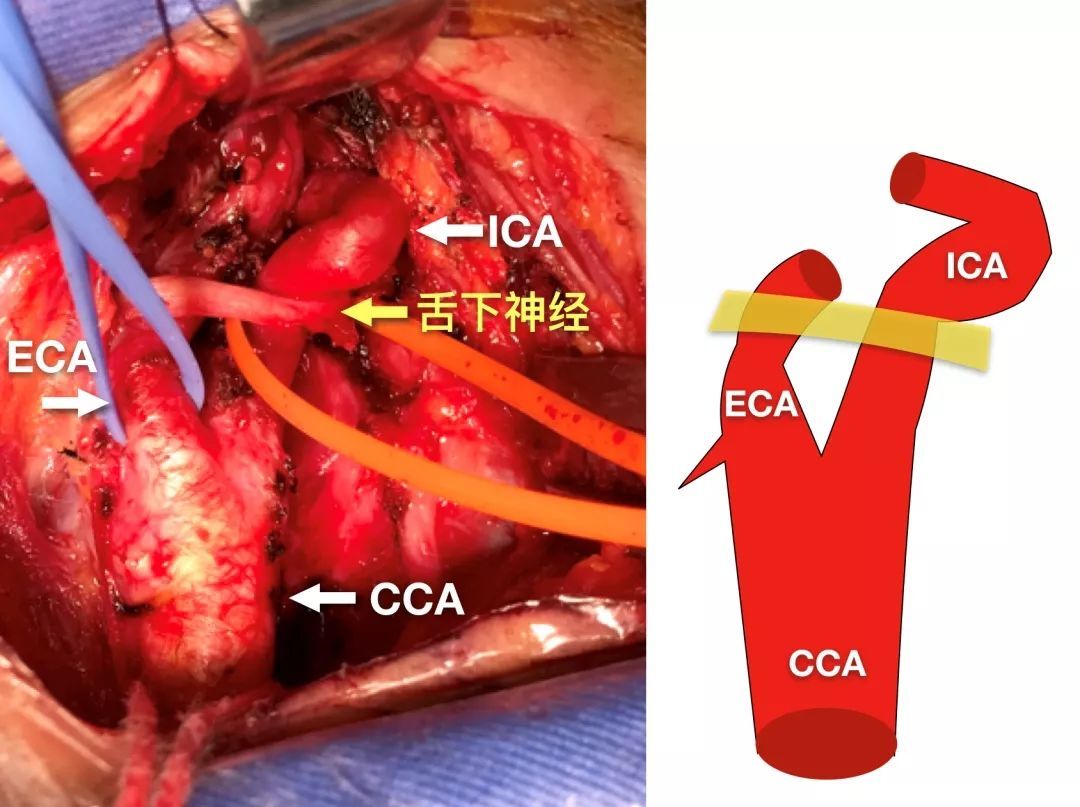

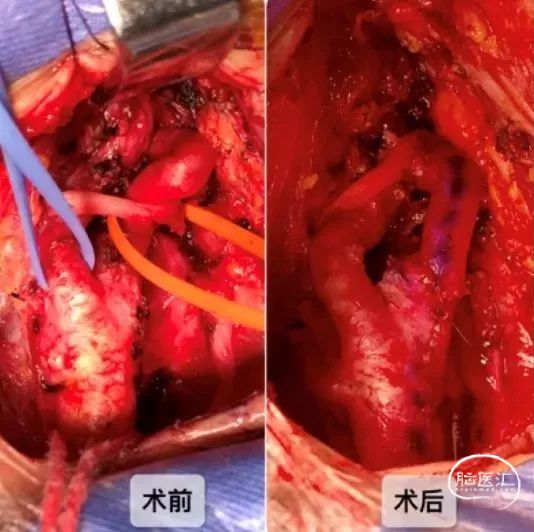

因为患者体型较胖,颈部较短,术中游离这样一个颈动脉颇费了些周章。当这样一个颈动脉展现在我们面前时,让我们来好好分析一下。

图中麻线表示的是颈总动脉,蓝色带标记的是颈外动脉,红色带标记的是颈内动脉,颈内动脉远端的近180°成角已完全显露出来,而位于迂曲近端的颈内动脉刚好被舌下神经勒得紧紧的,这段迂曲,仿佛就是舌下神经限制了近端颈动脉的活动,而远端延长扭曲形成的!那么,接下来的问题就是:内膜剥脱手术应该怎么做呢?那就有必要了解一下迂曲处特别的病理结构特征了。

颈动脉迂曲的病理学研究

从生理结构上看,颈总动脉属于弹性动脉,而颈内动脉属于肌性动脉,颈内动脉起始部恰好处于由弹性动脉向肌性动脉的过渡阶段。上世纪70年代,美国学者曾对儿童颈动脉迂曲行病理检查发现,这类患者存在迂曲处的弹力组织发育不良。本世纪初,意大利学者对于成人迂曲处颈动脉的病理学研究表明:迂曲处存在弹力纤维及平滑肌细胞的减少,同时结缔组织纤维的代偿性增加。由此得出假说:颈动脉迂曲是不是一种“化生(指一种已分化组织转变为另一种分化组织的过程)”所致。

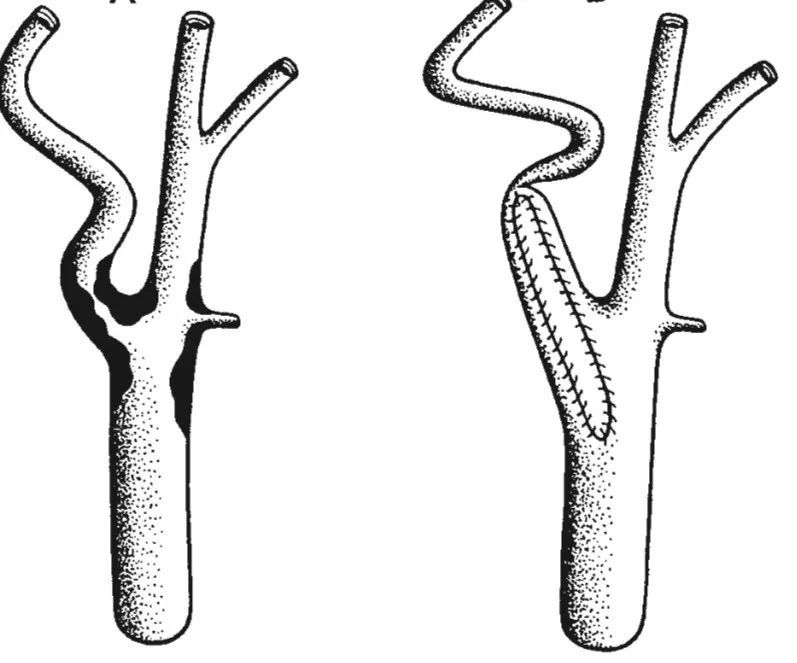

这样看来,迂曲导致的动脉壁结构变化进而会引起动脉壁强度的减弱。而颈动脉内膜剥脱术后,由于斑块及部分中膜层被切除掉,动脉壁只剩下外弹力层和外膜,动脉壁强度也会随之下降。如果不去除迂曲单纯缝合或是使用补片修复弥补局部的动脉壁强度,那么在动脉弯折处很容易形成“死褶”导致动脉的血栓形成进而闭塞 (如下图)。基于上述病理学研究结果,我们唯一可以选择的手术方式即内膜剥脱加迂曲整复了。

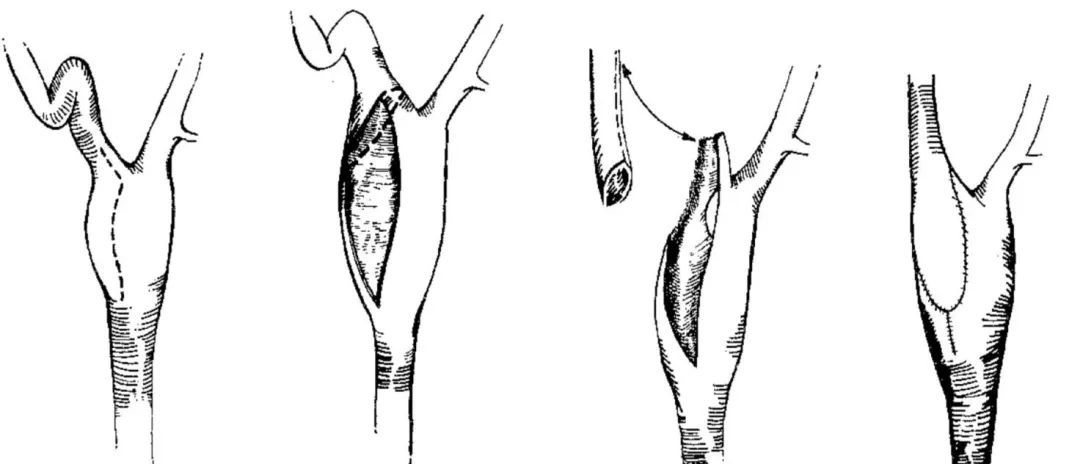

我们采用的手术方式是迂曲近端狭窄内膜剥脱,远端截掉部分冗长的颈内动脉,将颈内动脉远端与颈总动脉行端侧吻合手术。手术示意图如下:

我们将手术前后的照片放在一起进行分析会发现,此前接近180°的成角已经消失,舌下神经松弛位于颈内动脉远端表面斜向前下方走行。手术前后的CTA对比图也可以清楚的看到狭窄已经完全解除,同时迂曲也得到了良好的矫正与整复。患者术后恢复顺利,3天出院。

再看颈动脉迂曲

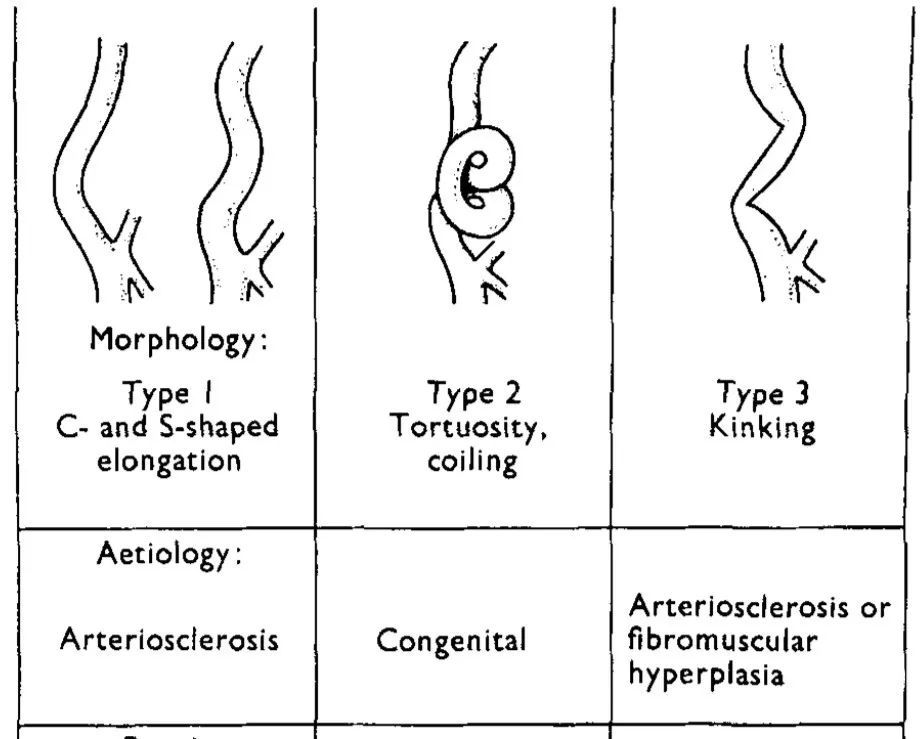

目前颈动脉迂曲的分型大多延续了1965年Weibel&Fields的分型方法而分为三型(如下)。关于颈动脉的迂曲,文献中有多种英文表述方法:kinking和coiling都很常见。细微之处的差别在于coiling主要指胚胎源性的环形弯曲,通常是无症状的;而kinking则多指动脉的一段或多段成角,常与狭窄同时出现。由于颈动脉迂曲的独特形态特征以及手术矫正的意义,常把这类手术称之为“surgical correction (矫形手术)”或干脆是“cosmetic vascular procedure (血管整形手术)”。

颈动脉迂曲的研究历史

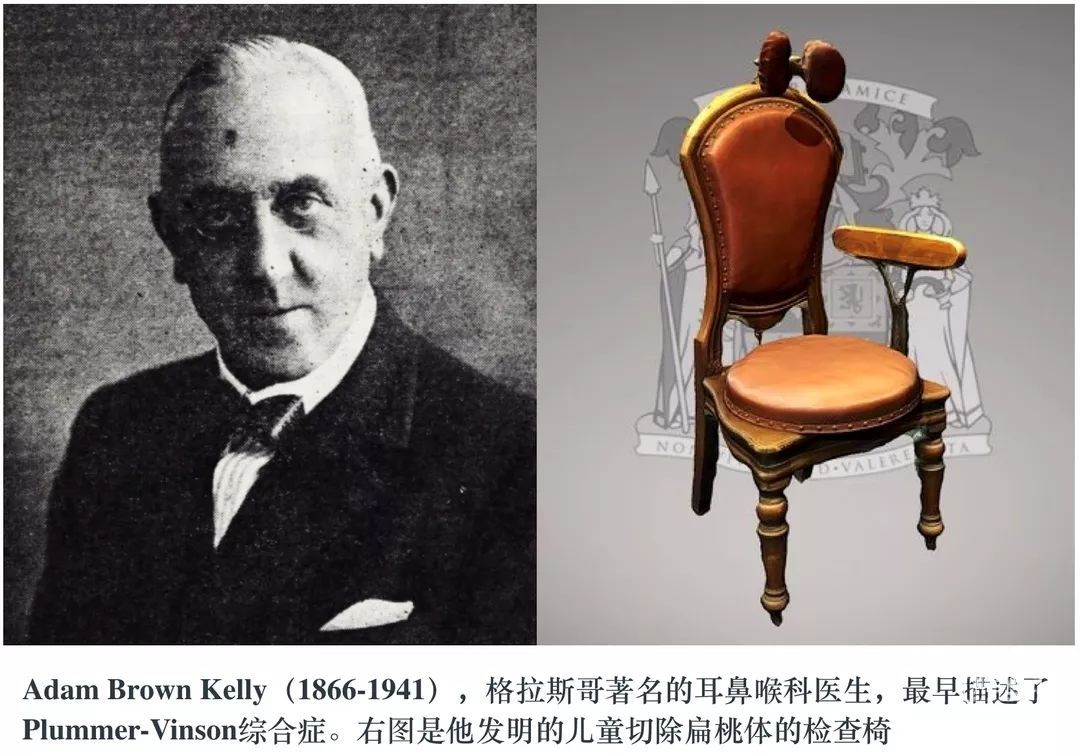

人类对颈动脉迂曲的认识最早可以追溯到1898年,由著名的耳鼻喉科医生Brown Kelly在Glasgow Medical Journal上最先报告了4例颈动脉迂曲的病例,重点想表明这种患者在行扁桃体切除或扁桃体周围脓肿引流术中存在潜在的出血风险。

而颈动脉迂曲在神经系统领域的影响则在上世纪50年代才被发现,有部分患者表现为频发的短暂脑缺血发作,药物控制效果欠佳,且多与颈部的转动有关。1951年Riser建议对迂曲的颈动脉进行动脉固定术,试图将其与胸锁乳突肌内侧缘缝合达到修复迂曲的目的。而成功的迂曲矫正整复手术则最先由Quattlebaum等人在1959年的Stroke杂志上报道,自此开辟了手术治疗颈动脉迂曲的新篇章。

颈动脉迂曲的手术指征

对于单纯的颈动脉迂曲不合并狭窄者,需分析患者症状,结合药物治疗的效果,评价脑电图及转颈血管造影,综合分析手术矫正的必要性。对于颈动脉迂曲合并颈动脉狭窄患者,治疗指征同颈动脉狭窄。对于无症状的单纯颈动脉迂曲,不提倡外科干预。

专家点评

焦力群

主任医师,教授,首都医科大学宣武医院介入放射科主任兼神经外科副主任。国家重点研发计划首席科学家。统率宣武医院脑血运重建中心,以期达到神经内、外科的真正融合,手术与介入的优势互补。

评语:

一直以来我非常喜欢看马妍写的临床心得,平实的文字描述的都是临床医生工作所见,深入的分析投射出一名外科医生应该思考的内容,有时还带有一些小文青所特有的语气和心境![]() 。

。

在人们的传统印象里,外科医生像是“潇洒”的快刀手,或者粗犷的手起刀落,其实那是小李飞刀或莽夫李逵,突出了手和快意的性格,并非真髓。真正的外科医生应该具备认真的态度+深入的思考+精湛的技术,心决定脑,脑决定手,这才是理想的外科医生。

回到今天的主题,颈动脉迂曲是我们经常可以见到的,但并不是每个人都可以想到如何将手术做的更完美,更不是每个人会去寻找这背后的故事。其实迂曲只是表象,背后的先天或获得性病因才是最为重要的,而我们对血管的改变也许不仅是去除狭窄的斑块,更重要的是恢复生理结构,这就是“整复”外科的精髓吧。

推荐该篇小文,也希望马妍医生能够有时间和精力分享更多自己的思考心得。

最后,预告一下:7月13日,本周六,我们的团队将集体去福建漳州,与取栓“小狂人”陈文伙同学一起举办首届漳州市脑血管病论坛,也是宣武-漳州急诊神经介入培训班的正式启动。这些年来,这个团队付出大量辛劳,收获了作为医生的快乐,在此,祝贺一个新团队的诞生,也希望每一位宣武同学更加努力,我们也跟着光荣一下![]() !

!

作者简介:

马妍

首都医科大学宣武医院神经外科副主任医师

Yasargil显微外科训练中心主任

2005年毕业于中国协和医科大学,现主要从事缺血性脑血管病的诊断与治疗,在脑动脉血管狭窄、闭塞性病变的介入以及外科治疗方面有丰富的经验。目前担任卫计委脑卒中防治专家委员会缺血性卒中外科专业委员会秘书长,中国医师协会神经介入委员会复合手术专委会秘书长,中国脑血管病杂志审稿专家。作为主要研究者主持国家十二五科技支撑计划课题一项,第一作者发表SCI论文7篇,主编著作1部,主译2部。