文章来源:中国脑血管病杂志, 2021, 18(5):289-295.

作者:王伟 宋为群 张艳明 曲斯伟 严莉 张大华

基金项目:国家自然科学基金(81873723、81671048)

通信作者:宋为群,Email:songwq66@163.com

摘要:

目的 探讨经颅直流电刺激(tDCS)结合感觉训练对卒中偏身感觉障碍患者感觉功能及手功能的康复疗效。

方法 回顾性连续纳入2019 年7 月至2020 年1 月在首都医科大学宣武医院康复医学科住院治疗的卒中偏身感觉障碍患者30 例,均为初发卒中,病程3 个月内。根据治疗方式的不同,将30 例患者分为试验组和对照组,各15 例。两组患者均接受常规药物治疗、偏瘫运动治疗及感觉功能训练,感觉训练2 次/ d,30 min/次,5 d/周。在感觉功能训练前,试验组另进行阳极tDCS 治疗,对照组患者给予tDCS 假刺激,即电刺激仪仅进行正常显示,无刺激电流输出;均2 次/ d,20 min/次,5 d/周。疗程均为2 周。记录两组患者基线资料以及治疗前后的上肢感觉、上肢运动、日常生活能力评分[Fugl-Meyer 运动功能(FMA)量表感觉、运动评分,改良Barthel 指数(MBI)评分],并进行组间比较。基线资料包括性别、年龄、病程、卒中类型(脑梗死或脑出血)、病变部位(左半球、右半球)。

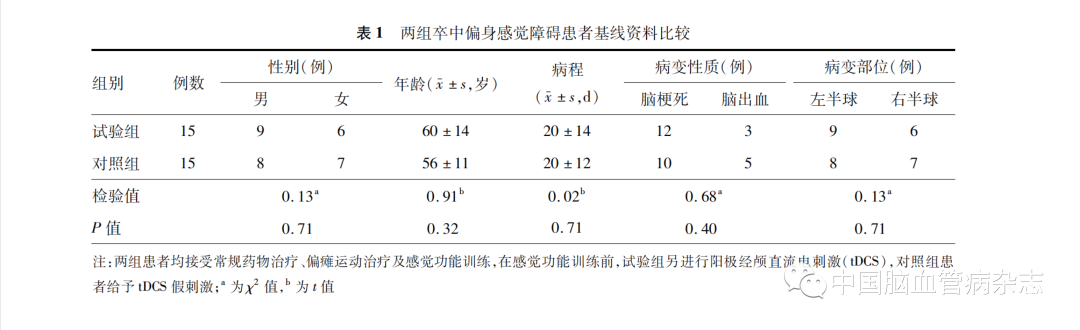

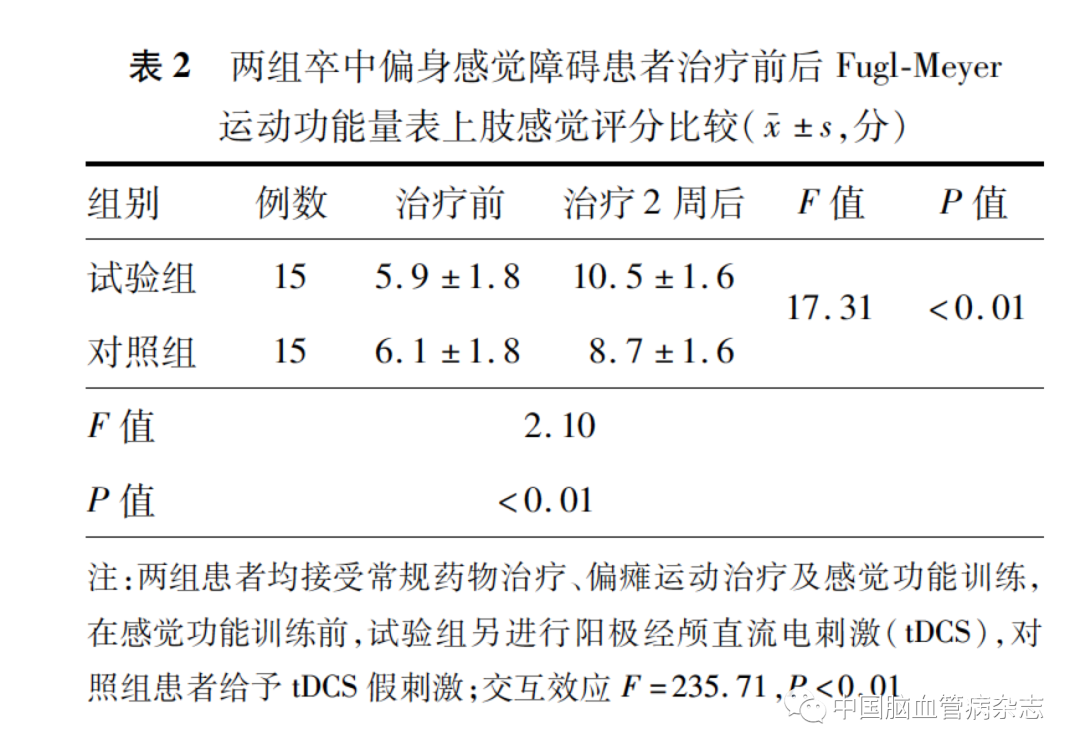

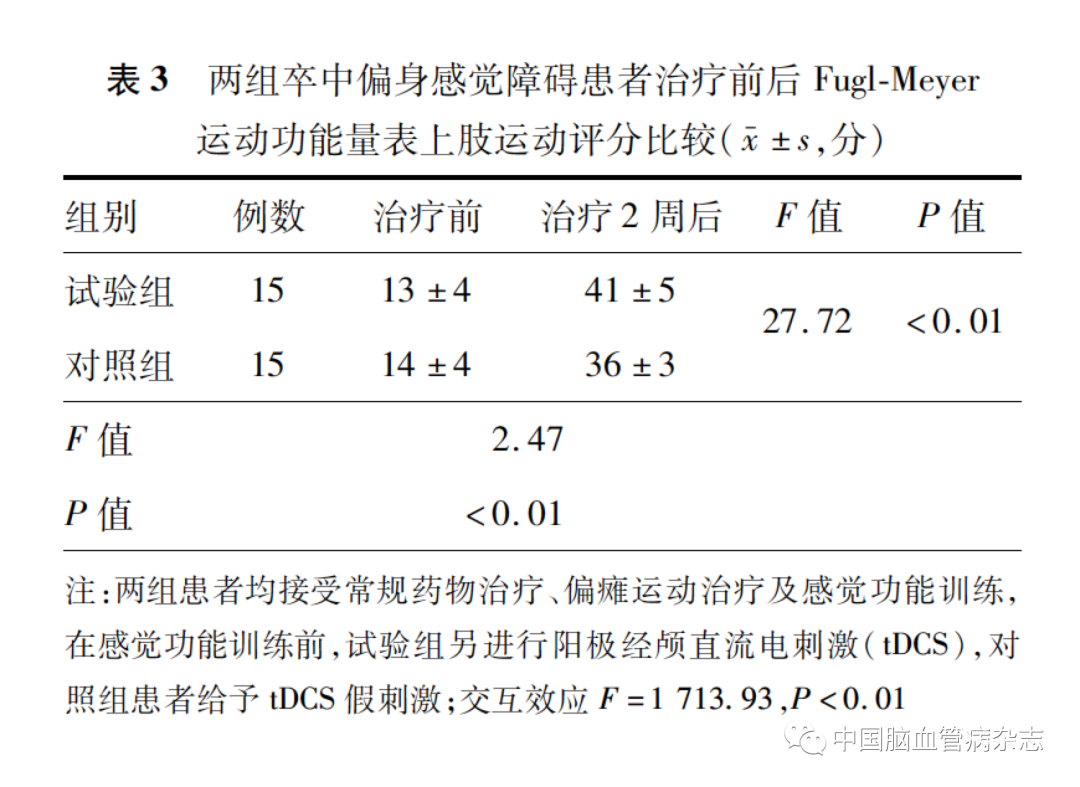

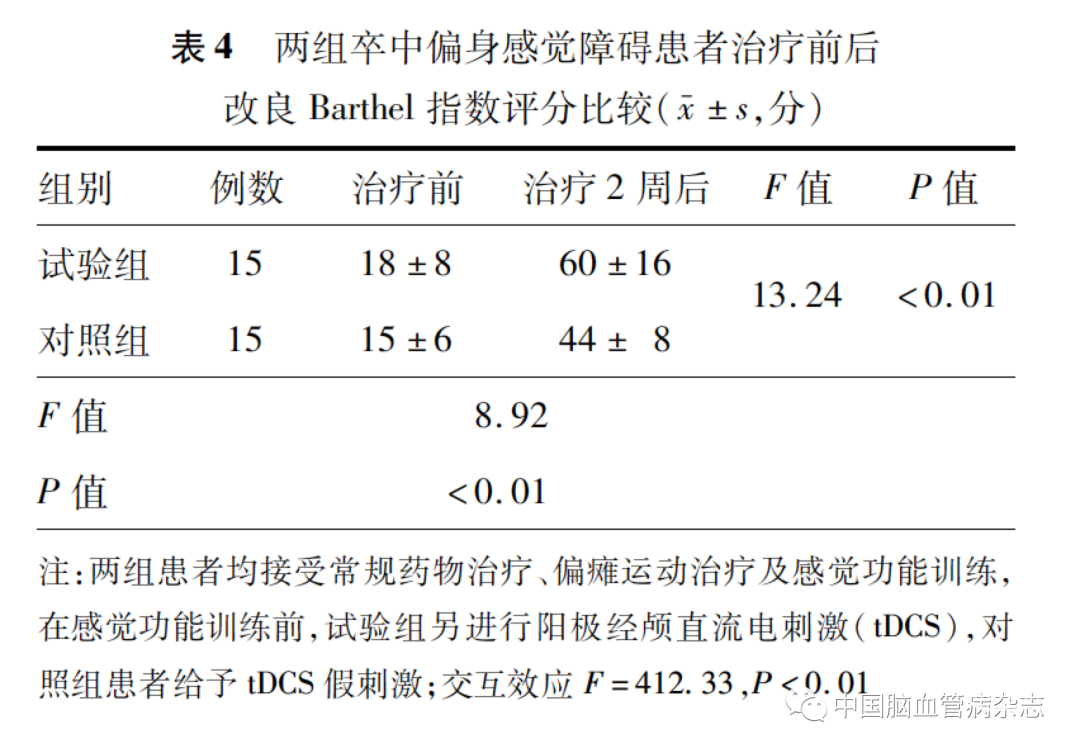

结果 (1)两组患者性别、年龄、病程、病变性质和病变部位的差异均无统计学意义(均P >0.05)。(2)两组患者治疗前后FMA 感觉评分比较,组别及时间交互效应的差异有统计学意义(F =235.71,P <0.01)。试验组治疗前和治疗后FMA 感觉评分分别为(5. 9 ±1. 8)、(10.5 ±1. 6)分,对照组治疗前后FMA 感觉评分分别为(6. 1 ± 1. 8)、(8. 7 ± 1. 6)分。两组患者治疗前FMA 感觉评分的差异无统计学意义(P =0.84);治疗2 周后,试验组FMA 量表上肢感觉评分高于对照组,组间差异有统计学意义(P <0.01)。两组患者治疗后FMA 感觉评分均高于本组治疗前,治疗前后的差异均有统计学意义(均P <0.01)。(3)两组治疗前后FMA 运动评分比较,组别及时间交互效应的差异有统计学意义(F =1 713. 93,P <0.01)。试验组治疗前和治疗后FMA 运动评分分别为(13 ± 4)、(41 ±5)分,对照组治疗前后FMA 运动评分分别为(14 ± 4)、(36 ± 3)分。两组患者治疗前FMA 运动评分的差异无统计学意义(P =0.54);治疗2 周后,试验组FMA 运动评分优于对照组,组间差异有统计学意义(P <0.01)。两组患者治疗后FMA 运动评分均高于本组治疗前,治疗前后的差异均有统计学意义(均P <0.01)。(4)两组患者治疗前后MBI 评分比较,组别及时间交互效应的差异有统计学意义(F =412.33,P <0.01)。试验组治疗前和治疗后MBI 评分分别为(18 ± 8)、(60 ± 16)分,对照组治疗前后MBI 评分分别为(15 ±6)、(44 ±8)分。两组患者治疗前MBI 评分的差异无统计学意义(P =0.16);治疗后,试验组MBI 评分高于对照组,组间差异有统计学意义(P < 0.01)。两组患者治疗后MBI 评分均高于本组治疗前,治疗前后的差异均有统计学意义(均P < 0.01)。

结论 经tDCS结合感觉训练可以改善卒中患者的感觉功能和偏瘫侧手功能,提高日常生活能力,但本研究结果有待于进一步验证.。

感觉障碍是卒中后常见的并发症,发生率为21% ~54% [1],表现为浅感觉、深感觉、复合感觉的减退或缺失。临床中常忽略感觉功能在手功能康复中的作用,而感觉功能受损可直接导致运动控制减弱,以致于影响了手部最基本的功能性活动,可对患者的日常生活造成很大的影响[2]。所以,应在手运动康复的同时进行感觉功能训练。经颅直流电刺激(transcranial direct current stimulation,tDCS)属于非侵入性脑刺激技术,通过(1 ~ 2 mA)恒定且微弱的直流电调节大脑皮质神经元的兴奋性,现为比较广泛应用于改善卒中后功能障碍的有效工具之一[3]。tDCS 的主要治疗原理是通过刺激患者脑部相关功能区,影响细胞膜的极性以调节皮质兴奋性,阳极增加其兴奋性,阴极降低其兴奋性[4]。当阳极作用于同侧大脑半球或阴极作用于对侧大脑半球时,可恢复两半球间平衡,从而改善患者神经功能障碍[5]。一项荟萃分析表明,tDCS 可通过刺激健康受试者的躯体初级感觉皮质(primary sensory cortex,S1)区而产生积极的影响[6]。因此,本研究拟通过将阳极tDCS 应用于伴偏身感觉障碍卒中患者的患侧S1区,结合常规感觉训练,以探讨联合治疗对卒中后感觉及手功能的康复效果。

1 对象与方法

1.1对象

回顾性连续纳入2019 年7 月至2020 年1 月在首都医科大学宣武医院康复医学科住院治疗的卒中偏身感觉障碍患者30 例,其中男17 例,女13 例;病程8 ~60 d,中位病程15 d;年龄30 ~85 岁,平均(58 ±13)岁;脑梗死22 例,脑出血8 例;左半球病变17 例,右半球病变13 例。根据治疗方式的不同,将30 例患者分为试验组和对照组,各15 例,两组患者基线资料的差异无统计学意义(均P > 0.05),具有可比性。本研究方案经首都医科大学宣武医院医学伦理委员会审核批准(伦理号:临研审【2020】046 号),患者或其家属签署了诊疗知情同意书。

纳入标准:(1)卒中的诊断符合文献[7]标准;(2)经头部CT 或MRI 证实卒中为初次发病;(3)病程3 个月内;(4)年龄30 ~ 85 岁;(5)存在偏瘫和(或)偏身感觉障碍(评估中,轻触、针刺和本体感觉障碍至少有一个受损)[8];(6)无认知功能障碍,能够执行简单指令(简易精神状态评分> 20 分)[9]。

排除标准:(1)交流困难,有失语或严重构音障碍;(2)患肢各关节中度至重度痉挛(改良Ashworth 评分≥2 分)[10];(3)严重视觉或视知觉障碍(视力<0.3);(4)其他周围神经病变史;(5)其他严重的精神、神经肌肉或骨科疾病;(6)病灶位于双侧大脑;(7)颅脑外伤及脑部肿瘤;(8)严重抑郁(抑郁自评量表>50 分)[11];(9)颅内金属置物;(10)严重内科疾病(心脏起搏器、肝肾功能不全、传染性疾病等)。

2 方法

记录两组患者基线资料以及治疗前后的上肢感觉、上肢运动、日常生活能力评分,并进行组间比较。基线资料包括性别、年龄、病程、卒中类型(脑梗死或脑出血)、病变部位(左半球、右半球)。两组患者均接受常规药物治疗、偏瘫运动治疗及感觉功能训练,2 次/ d,30 min/次,5 d/周;在感觉功能训练前,试验组另进行阳极tDCS 治疗,对照组给予tDCS 假刺激,2 次/ d,20 min/次,5 d/周。疗程均为2 周。

1. 2. 1 常规感觉功能训练:包括浅感觉、深感觉和复合感觉训练。(1)浅感觉训练主要通过作业治疗对皮肤施加刺激,对于偏瘫患者,宜于早期尤其软瘫期,对其患侧进行快速刷擦、轻拍、叩打,同时通过不同质地物体对患肢进行反复刺激,结合健手感知患手再辨认,加强浅感觉的传入冲动[12]。(2)深感觉训练以改善关节位置觉和关节运动觉为主,对患肢进行关节负重、手法挤压及传统的本体感觉神经肌肉促进等方面的训练,其中放置训练为被动活动患侧肢体,让患者感觉肢体所处位置[13]。(3)参照文献[14]方法进行复合感觉训练,即让患者闭眼触摸常见的物体,若无法辨别,可睁眼触摸或使用健手触摸;让患者闭眼触摸不同材质的物体,分辨不同质地的感觉;给患者某个物体的卡片,在暗箱中找出所看到的物体。复合感觉可以通过视觉代偿,患者睁眼触摸,闭眼再辨认,反复刺激实体觉的恢复。在感觉训练的过程中,治疗师要给予患者一定的辅助,逐步过渡到在无视觉的状态下完成,由易至难,循序渐进,并在训练过程中及时矫正偏瘫侧的不良姿势。

1.2.2 tDCS 治疗:使用IS200 型智能电刺激仪(四川省智能电子实业有限公司)对试验组患者进行tDCS 治疗。电极片选用4. 5 cm × 5. 5 cm 的等渗盐水明胶海绵电极,电流强度1. 4 mA,刺激部位作用于躯体初级感觉区,其中阳极电极置于病灶侧中央后回上肢及手感觉皮质的颅骨表面,阴极电极置于对侧眶上区。2 次/ d,20 min/次,5 d/周,连续治疗2 周。对照组患者给予tDCS 假刺激,即阳极和阴极电极放置的位置及时间均与试验组相同,但电刺激仪仅进行正常显示,无刺激电流输出。

3 评估方法及标准

两组患者分别于治疗前、治疗2 周后由同一治疗师进行评定。采用Fugl-Meyer 运动功能(Fugl-Meyer motor assessment,FMA)量表评分评估偏瘫患者的上肢感觉、运动功能[8],采用改良Barthel 指数(modified Barthel index,MBI)评分评估患者的日常生活能力[15]。

1.3.1 上肢的轻触觉和本体感觉[8]:上肢的轻触觉主要检查患者患侧的上臂和手掌,上肢的本体感觉主要检查患侧的肩部、肘、腕、拇指。(1)轻触觉的评价标准是麻木、无感觉为0 分,感觉过敏或减退为1 分,正常为2 分。(2)本体感觉的评价标准是无感觉为0 分;4 次回答有3 次正确,但与健侧相比仍有差距为1 分;所有回答均正确为2 分;总分为12 分。分值越高,说明感觉功能越好。评估时尽量选择舒适安静的环境,用眼罩遮住患者的眼睛,检查时手法适中,避免让患者产生疲劳感而影响对感觉的判断。

1.3.2 上肢运动功能[8]:主要包括反射活动、屈肌共同运动、伸肌共同运动、伴有共同运动的活动、分离运动、反射亢进、腕稳定性、肘伸直肩前屈30°、手协调性与速度,其中每项分别为0 ~2 分,总分66 分。分值越高,说明上肢功能越好。

1.3.3 日常生活能力[15]:MBI 主要包括10 项,总分100 分。分值越高说明患者的日常生活能力越好。

1.4 统计学分析

样本量估算:本研究主要评价经治疗干预后上肢感觉、上肢运动、日常生活能力的效果。通过预试验、文献资料及临床工作中评估方法的经验积累[16-18],确定治疗后试验组和对照组FMA 感觉功能评分估计值分别为(40 ± 5)、(23 ± 5)分,FMA 运动功能评分估计值分别为(41 ± 5)、(35 ± 3)分,MBI评分估计值分别为(62 ±18)、(44 ±8)分,取值0.05,β(1 -把握度)取值0.9。经样本量估算软件PASS11. 0 中两独立样本均值的样本量估算结果,各指标分别为3、12、15 例,为保证研究的可靠性,取最大值为每组15 例。采用SPSS 23. 0 软件对数据进行统计学分析。正态性检验采用Shapiro-Wilk(S-W),符合正态分布的计量资料以x- ± s 表示,不符合正态分布的计量资料经对数转换以满足正态分布,基线资料组间比较采用成组t 检验(计量资料),治疗前后组间比较采用重复测量方差分析;计数资料用例数表示,组间比较采用χ2 检验。以P <0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2. 1 基线资料比较

两组患者性别、年龄、病程、病变性质和病变部位的差异均无统计学意义(均P >0.05)。见表1。

2. 2 上肢感觉功能比较

两组患者治疗前后FMA 感觉评分比较,组别及时间交互效应的差异有统计学意义(F = 235. 71,P <0.01)。治疗前,FMA 量表上肢感觉评分的组间差异无统计学意义(P = 0.84);治疗2 周后,试验组FMA 量表上肢感觉评分高于对照组,组间差异有统计学意义(P < 0.01)。两组治疗后FMA 量表上肢感觉评分均高于本组治疗前,治疗前后的差异均有统计学意义(均P <0.01)。见表2。

2. 3 上肢运动功能比较

两组治疗前后FMA 运动功能评分比较,组别及时间交互效应的差异有统计学意义(F = 1 713. 93,P <0.01)。治疗前,FMA 量表上肢运动评分的组间差异无统计学意义(P =0.54);治疗后,试验组FMA量表上肢运动评分高于对照组,组间差异有统计学意义(P < 0.01)。两组治疗后FMA 量表上肢运动评分均优于本组治疗前,治疗前后的差异均有统计学意义(均P <0.01)。见表3。

2. 4 日常生活能力比较

两组患者治疗前后MBI 评分比较,组别及时间交互效应的差异有统计学意义(F = 412. 33,P <0.01)。治疗前,两组MBI 评分的差异无统计学意义(P = 0.16);治疗后,试验组MBI 评分高于对照组,组间差异有统计学意义(P < 0.01)。两组治疗后MBI 评分均高于本组治疗前,治疗前后的差异均有统计学意义(均P <0.01)。见表4。

3 讨论

卒中后因脑组织局部缺血、坏死可造成感觉障碍,临床常表现为偏瘫侧肢体痛觉、触压觉、温度觉、视觉和本体感觉障碍[19]。研究表明,在受损运动系统中恢复有效的感觉-运动相互作用对运动恢复至关重要,而卒中后感觉刺激导致的皮质激活缺失与预后不良相关[20]。体感刺激导致的躯体初级运动区和S1 区激活增加与急性和慢性疾病阶段的神经评分改善相关[21],手功能的改善程度与同侧脑内激活峰的变化有关[22]。相反,体感或视野丧失会对偏瘫患者的功能结果产生负面影响[23]。永久性的触觉和本体感觉丧失降低了受影响肢体的运动控制,破坏了直立和行走的平衡,并降低了肢体姿势和运动的意识[24]。位于中央后回的脑梗死患者,表现出严重的运动控制丧失,特别是手功能的精细动作,仅在视觉支持下有部分改善,这是本体感受性丧失的直接后果。受影响的手部运动与受损半球感觉运动网络激活的抑制有关,其特征是躯体初级运动区的兴奋性降低,S1 区和其他在单侧随意运动中正常激活的运动区域(如运动前区、辅助运动区)的激活缺失[25]。因此,尽早恢复卒中后感觉功能至关重要,有效的干预可以促进上肢及手功能的恢复。

临床上,常规感觉训练主要包括浅感觉、深感觉和复合感觉训练,对卒中后感觉障碍的康复有一定疗效,但对体感功能的恢复影响较慢[26]。tDCS 在卒中后感觉功能的恢复应用较少,其可能的作用机制是改变皮质兴奋性,根据刺激极性的不同,引起大脑皮质静息膜电位去极化或超极化的改变,从而调节大脑皮质的兴奋性,其中tDCS 阳极、阴极分别有增加和降低皮质兴奋性的作用[27]。tDCS 除通过膜的极化发挥即时作用外,还具有刺激后效应,该后效应的机制类似于突触的长时程增强。tDCS 可促进突触前膜释放谷氨酸,谷氨酸与突触后膜N-甲基-天冬氨酸(N-methyl-D-aspartic acid,NMDA)受体结合后导致NMDA 受体通道开放,Ca2 + 内流,细胞内Ca2 +增加,启动第二信使反应[28]。谷氨酸作为中枢神经系统主要的兴奋性神经递质,其重要受体NMDA 与tDCS 对皮质的调节作用和改善肢体运动功能密切相关[29]。此外,tDCS 还可通过改变局部脑血流、调节局部皮质和脑网络联系,进而改善脑梗死患者脑功能状态。Jang[30]研究提出,tDCS 能增加前额叶背外侧皮质的脑血流灌注量,调节局部皮质和脑部的网络联系,以刺激初级运动区,使所在半球的运动前区、运动区以及感觉运动区的功能连接得到增强。

体感功能的恢复可能与神经元的皮质兴奋性增加有关。对卒中患者运动皮质进行阳极tDCS 治疗,发现潜在神经元的兴奋性增加[31],与运动皮质相比,感觉皮质的神经功能结构可能需要更长时间来建立、稳定。Labbé 等[16]对健康受试者S1 区应用阳极tDCS,结果表明,tDCS 治疗对体感功能有长期的积极影响。Rehmann 等[17]将tDCS 作用于健康受试者的S1 区,研究表明,阳极tDCS 可调节体感诱发电位的频率和振幅,增加S1 区皮质的兴奋性。一项关于功能性磁共振的研究发现,阳极tDCS 可通过促进从广泛的激活到精细信息处理的过渡来促进触觉恢复,也表明了触觉信息的处理不仅需要外周强化刺激,也需要更精准的中枢刺激[18]。基于文献报道并结合本研究结果,我们认为在卒中患者中,阳极tDCS 对S1 区的影响也可能通过调节皮质兴奋性而发生,进而促进体感功能恢复。本研究的创新点在于将tDCS 治疗结合常规感觉训练,基于“中枢-外周”的康复训练模式,加速改善体感功能。基于手脑感知理论,大脑通过接受不同形式的感觉输入,从而促进运动输出,改善卒中患者的手功能。

本研究结果显示,治疗后两组患者FMA 感觉评分明显提高,且试验组评分高于对照组,说明试验组患者触觉和本体感觉方面得到一定的改善,提示tDCS 结合感觉训练有利于卒中患者感觉功能的恢复。基于tDCS 的长时程效应,我们在常规感觉训练前应用tDCS 治疗,预先激活卒中患者S1 区,对之后的感觉训练可能有促进作用,从而加快了患者的体感恢复。治疗后两组患者FMA 上肢运动功能评分提高,且试验组评分高于对照组。卒中发生后,患者相应脑区皮质发生神经元不可逆的损伤,导致中枢无法将运动指令传达到患侧肢体,而伴有偏身感觉障碍的患者,无法整合外界的感觉输入,造成运动控制力的恢复更加缓慢。tDCS 结合感觉训练通过外周不断强化感觉输入和中枢神经元刺激,以促进大脑功能重组,激活神经元兴奋性,体感功能的恢复促进了患侧肢体的运动改善。对日常生活能力的影响方面,结果显示,试验组日常生活功能恢复较好。我们分析,日常生活功能改善的主要原因包括:第一,体感的恢复可能影响日常生活功能的改善。已有研究表明,体感的恢复可诱导功能恢复[32],尤其体感功能在卒中急性期和亚急性期状态可能比慢性期更与功能恢复有关。与慢性卒中相比,急性期和亚急性期卒中患者的手功能和躯体感觉之间的相关性已被证实[33]。因此,本研究中结果提示,亚急性期似乎是进行阳极tDCS 的合适时间。第二,阳极tDCS可能在诱导S1 的同时也诱导了运动皮质的调节。虽然tDCS 的刺激主要针对S1 区,但刺激也可能传递到初级运动皮质。这可能是由于初级运动皮质与S1相邻,而tDCS 可以刺激广阔的皮质区。总之,与常规感觉训练相比较,联合tDCS 治疗效果更好。

4 结论

阳极tDCS 结合感觉训练可改善卒中患者的感觉功能及手功能,但本研究存在一定的局限性:(1)样本量较小;(2)纳入患者均为亚急性期,不能完全排除存在自发恢复体感功能的可能,今后可对慢性期卒中患者应用tDCS 治疗,做进一步探讨;(3)观察时间较短,尚无法了解tDCS 的长期作用效果,可对现有患者进行长期随访,希望在今后的研究中能获得长期疗效的结果;(4)感觉评估方面缺乏客观评定指标,未来可做进一步完善。因此,本研究结果有待于大样本、多中心数据进行验证。

参考文献 请见原文