点击图片进入科室主页

我于1983年同济医科大学本科毕业后,经全国统考成绩优秀分配到附属协和医院神经外科工作,当时科室主任是朱贤立教授。

那时科室条件较差,与口腔科共一个病房叫三楼四病房,口腔科在病房最里面的一个房间,一共有6张床位,经常也有些烧伤科病人入住口腔科病房。神经外科在外间是个大病房,放有14张床,最外靠门口还有一个小房间,有4张床作为重症病房。病房的地面是旧地板,人走在上面吱呀作响,所有病人都有震动感,所以我们走动时尽量提着脚走。但最难受的是烧伤病人传过来的难闻的坏死组织和腐肉的气味。

据朱教授介绍,这个病房集中收治颅脑疾病患者始于1971年,即那时有了神经外科小组负责处理,主要工作是颅脑损伤的治疗。1978年正式成立神经外科。如前所述,当时的床位数是18张。1978年朱贤立教授赴瑞士在世界显微神经外科之父Yasargil那里学习显微神经外科技术。1981年科室引进国内第一台神经外科手术显微镜——日本永岛牌手术显微镜。

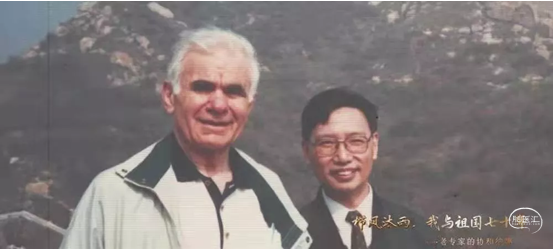

朱贤立教授和Yasargil教授合影

为解决手术显微镜消毒问题,朱教授开始设计了一个木箱,将镜头和连接臂放进木箱用甲醛消毒,每次手术取镜头时,刺鼻刺眼的甲醛味令整个手术室人员难受。特别是取镜头的操作常使取镜头者被甲醛刺激的泪流不止。后来又改为用自制布袋套住整个显微镜,将盛有甲醛的容器放入袋内,这样就不用每次装卸镜头和镜臂,但甲醛的味道对手术者和助手还是感觉不适。

神经外科手术时间长,特别在夏天更是难过,那时没有空调,就算光着膀子在屋内都会汗流不止,更何况还要穿着洗手衣,手术衣及帽子和口罩。因衣服、口罩很容易湿透,所以,手术常需临时中断,更换手术衣和口罩。手术中偶尔可领到冰块放入盆中,电扇吹着冰,变热风为冷风,但手术者和助手仍然汗流浃背,巡回护士要经常给手术者擦额头上的汗。因此,夏天手术经常发生医生护士中暑虚脱的情况。那时还有一个突出困难就是当时没有CT,颅内肿瘤或血肿定位大多需行脑血管造影间接推断,神经外科医生必须在床边推造影剂,接受的辐射量很大,照片瞬间会感觉大脑一片空白。

在这种艰苦环境下,朱教授积极在国内开展显微神经外科,并向全国推广。1992年科室搬迁到三楼二病房,床位扩大到36张,并正式有了重症监护病房6张床。这时的武汉协和显微神经外科已蜚声国内。在这期间,朱贤立教授制作了国内第一套《显微神经外科入门录像带》。目前国内很多大牌显微神经外科专家都学习过这套录像带,录像带在国内各大医院神经外科畅销。在当时条件下录像带的制作十分困难,朱教授常常工作至凌晨2~3点。因坐的时间长了,加之过度疲劳,他患了泌尿系感染并发热,经休息治疗后方才好转。记得那时录像带打的字幕是由朱教授写在拼接的宽条纸上,我和林洪、朱先理、张方成等人拖动长宽条纸,朱教授举着摄像机录制,可以说是纯手工录制的作品。该套录像带得到国内神经外科界的高度赞扬。朱教授的导师Yasargil教授看后也连连称赞,说朱教授是中国的Yasargil。

(左右滑动查看更多)

朱教授带领武汉协和医院神经外科制作

的《显微神经外科入门录像带》

■ 脑动脉瘤的显微外科技术,获湖北省科技进步二等奖;

■ 双极电凝止血技术和方法研究,获湖北省科技进步二等奖(我的硕士研究生论文);

■ 垂体瘤的显微科技术,获湖北省科技进步二等奖;

■ 显微神经外科技术和方法的改进研究,获湖北省科技进步二等奖;

■ 颅咽管瘤全切除的显微外科技术,获湖北省卫生厅科技进步一等奖。

1996年,赵甲山主任医师任神经外科主任,科室继续向显微神经外科方向深入发展,武汉协和神经外科已然成为国内神经外科界第一个完全实现所有主治医生普遍应用显微神经外科技术的科室。赵甲山和我作为主编,编写了《颅底显微神经外科学》。

这期间神经外科的一件发展大事,就是在院领导的规划下成立了省卫生厅批准的武汉协和伽马刀治疗研究中心。伽马刀治疗颅内疾病是当时国际国内一项新兴技术,不用开颅而能治愈或缓解颅内疾患是当时大众普遍感觉不可思议的事。1994年,朱贤立教授和我赴瑞典卡罗林斯卡医院学习了当时世界上最先进的伽马刀技术。1995年伽马刀中心正式成立,医院举行了盛大的开业仪式,病房有床位4张,与肿瘤科病房在一起,当时叫一楼三病区。也就是说,神经外科总病房床位数在1995年为40张床。伽马刀中心医疗工作由我总负责。这是当时国内最早开展伽马刀治疗的中心之一。伽马刀中心的就医环境和医生护士工作环境也是当时医院最好的。这时最早进入伽马刀工作的医生有我、林洪和张方成。后来所有临床医生均在伽马刀轮转掌握伽马刀治疗技术。武汉协和神经外科是国内当时所有神经外科医生既能做伽马刀又能做开颅显微神经外科手术的唯一单位,这对正确选择伽马刀或显微手术十分重要。之后,神经内科医生也加入到了伽马刀团队。在我领导下,团队发扬开拓进取创新精神,取得了优异成绩,成为那个时期武汉协和医院值得骄傲的亮点。

■ 伽马刀治疗紧贴或压迫视神经的垂体瘤及视神经耐受剂量的研究(湖北省科技进步二等奖);

■ 口腔癌的伽马刀治疗(国际首创);

■ 原发性三叉神经痛的伽马刀双靶点治疗(国际首创);

■ 眼球肿瘤的眼球固定技术及伽马刀治疗(国际首创);

■ 帕金森病的伽马刀多神经核团选择毁损治疗(国际先进);

■ 巨大脑胶质瘤的伽马刀分次治疗(国内首创);

■ 脑海绵状血管瘤的伽马刀低剂量放射治疗(国内首创);

■ 鼻咽癌的伽马刀治疗(国内率先开展单位之一);

■ 由我主编的国内出版第一部详细阐述伽马刀治疗技术的专业书《神经外科学新进展》;

■ 《楚天都市报》将伽马刀治疗技术列为武汉协和医院最有特色的医疗技术。

2005年

我接任神经外科主任。当时最大的挑战是因神经外科的快速发展,病患很多,40张床已远远不能满足需要,除了病房走廊加满床外,急诊科、中医科、小儿科、整形外科、职业病房、干部病房都有临时借住的神经外科病人。这给管理带来了很大的难题。我也在这段时间操心过度而白发骤增。在医院领导支持下,2005年底,医院将一楼东病区划给神经外科,增加床位42张,这时的神经外科总床位数达到了82张,并在这段时间因科室采取了激励科研的政策。突破了国家自然基金申报数为0的记录。

2006年

外科一号楼建成,神经外科整体搬入第16、17层,病房患者居住环境和医生护士工作的环境均大大改善,额定床位数为97张。武汉协和医院神经外科是在武汉市建科较晚的科室,比同济神经外科晚成立了23年,比武大人民医院、武汉市中心医院的神经外科也晚很多年,床位数在武汉几大家神经外科中属最少的科室。但终于在2006年这一年床位数第一次位居湖北省神经外科的第一位。从医院的一个小科室发展成大科室了。因工作量的提升,监护室床位严重不足,科室又进行了小改装,把12张床的监护病房,扩大为36张床。为弥补普通床位的减少,又将两个多功能室改为病房,主要收治伽马刀和轻症患者,共增加20张床。这时的床位数达到了112张。2010年西院正式成立神经外科,额定床位数12张。继朱教授主持的12期显微神经外科学习班,我主持了一共18届全国神经外科新进展学术会议。

在此期间,我参加了国际国内各种会议,感觉神经外科各项技术都发展很快,并下意识感觉到如不跟上学科的快速发展,未来将不乐观。于是我决定从两个方向实现科室的改革。

其一是科室摊子大了,遇见的问题多了,如果每天就事论事,就没有时间去考虑科室发展,就不能做好全心全意为患者服务的工作,科室就不能和谐、奋进。于是我在科室张方成、姜晓兵、熊南翔、周迎春等主要骨干和医生护士的支持下,努力推进科室的民主集中制管理,从管床到手术安排,从药占比、耗占比和医疗纠纷的奖惩到科研和教学的激励和督促制度并将管理细则汇集成册,每年修改一次,与时俱进,使科室工作井然有序,真正做到了以制度管理科室,而非人治、朝令夕改。科室管理制度的推行不分职位高低,不分年轻与年老,一视同仁。制度的建立取之于科室员工,大家很容易遵守,并且员工们都有了主人翁的意识。科室遵纪、团结、奋进的气氛蔚然成风。2017年,华中科技大学路书记在神经外科调研时,高度赞扬和评价了神经外科科室管理的举措,并在武汉协和医院现场召开华中科技大学系主任、科室主任大会,请神经外科科主任、支部书记、护士长以及外科总支书记(神经外科教授担任)上台做了科室管理的工作汇报。

第二项改革就是把神经外科技术专业化,也就是亚专科的发展。亚专科的发展首先是人才,需要新技术新业务的引进和创新。科室的中青年骨干大多是我的学生,我知道靠自己和同辈传授给他们的知识和技能,远远不能满足未来科室发展和解决患者疾苦的需求。引进人才是一个途径,但并非易事,于是我另辟溪径,鼓励科室中青年骨干大胆走出医院,到国际国内有新技术好技术的单位进修学习,并在回国回院后迅速开展工作。姜晓兵、熊南翔、周迎春、项炜、胡学斌、杨林走出国门学到了新技术。赵沃华、胡学斌、冯军则在国内新技术领先医院学到了脑血管病的微创治疗技术,雷德强和王海均两位年轻的医生也在国内技术领先单位学到了实用的临床新技术。他们学成归来,解决了亚专科建设的人才问题和新技术、新业务问题。我作为科主任,则在他们学习期间,按他们的要求做好了应用这些新技术和亚专科发展所需的设备和资源准备。

2010-2017年这段时间,九个亚专科陆续建成并运作,它们是神经肿瘤、神经内镜颅底、颅脑损伤、脑血管病、脊柱脊髓、立体定向放射神经外科、小儿神经外科、功能神经外科和神经重症。

在亚专科建设中,护士也不再是被动工作或仅做看客,她们也细分了亚专业组,学习和敬业精神明显增强,科研和专利发明工作量猛增。存在感、价值感、被尊重感是她们普遍的体会。

在2017年的全国神经外科医师协会年会上,我做了30分钟的主题演讲“武汉协和医院神经外科亚专科发展报告”,2018年主办了第一届全国省级神经外科主任“科室管理,科研创新高峰论坛”,将科室管理和亚专科发展经验分享给全国同道。亚专科的发展使科室的知名度和声誉猛增。科室排行从2010年的第48名提升到第15名,科室的工作量也大幅增加。在院领导的支持下,2015年初,医院将三楼东和三楼西划归给神经外科,增加床位72张,西院搬入新楼床位22张,使神经外科本部额定床位数达到169张,总计191张床,实际床位数209张。正当神经外科亚专科蓬勃发展,床位再度一床难求时,2018年医院外科二号楼建成,神经外科整体搬入18、19和3楼额定床位数203张,加西院总计225张,实际床位数247张。入住新大楼是武汉协和神经外科又一次飞跃发展的起点。神经外科重症监护室25张床位,三十万级层流,拥有一间负压病房,全封闭管理,设计理念和设施都是国内最先进的神经外科ICU病房,同时患者居住条件和医护工作环境再次大大改善。神经外科有5间数字化手术间,其中一间为多功能手术室,配备有术中磁共振和全套先进神经外科手术设备;一间为复合手术室,具有先进的双C臂DSA血管造影机和CT。同时,九个神经外科亚专科拥有了自己的专有病区,神经外科亚专科化完全实现,这是神经外科人多年的梦想成真。

(左右滑动查看更多)

武汉协和医院神经外科监护室

天有不测风云,正当武汉协和神经外科蓬勃发展之际,2020年初新冠病毒突然来袭,神经外科在未违反感控要求的情况下有多名医护人员感染。危急时刻,在院领导亲切关怀和指导下,科室在以我为首的核心小组领导下,临危不惧沉着冷静应付疫情,临时成立6个应急工作小组(医疗组、关怀组、患病职工组、募捐组、宣传组、疫情临床研究组),妥善处理和安置病房的150多位术后患者,迅速遏止疫情在医护和患者中播散,神经外科重症ICU在疫情中发挥了重大作用,除坚守岗位、完成疫情指挥部下达的武汉市非新冠肺炎颅脑急重症收治任务外,还派出科室大部分医护支援一线新冠肺炎定点收治医院,并成功抢救两名一线抗疫的援鄂医疗队员和本市抗疫医务工作者。在疫情中科室化危为机越战越勇,所有感染医护人员均痊愈返岗。在疫情最严重的2月份,科室完成收治颅脑急重症患者50余人,完成二和三级手术40余台,包括6名新冠肺炎确诊病人,受到孙春兰副总理和卫健委王贺胜副主任的高度赞扬,也获得同行院士、专家的高度评价。

新冠疫情期间,突发蛛网膜下腔出血的海南援鄂护士在神经外科接受治疗后康复出院

此外,疫情中我科共在权威SCI期刊发表抗疫论文十余篇,牵头全国神经外科专家完成《神经外科应对新型冠状病毒肺炎的流程管理和防控指南》(中华医学杂志)及《中国三叉神经痛伽马刀放射外科治疗专家共识(2020版)》(中华神经外科杂志)两篇。武汉协和神经外科是疫情中在中华医学会网站发表抗疫宣传文章最多的临床科室。同时还在中宣部《学习强国》平台发表抗疫文学作品5篇。杜科业医生因在微博发抗疫宣传和科普文章,成为武汉协和医院微博粉丝最多的医生(350万)。

疫情刚结束,我组织九个亚专科的竞技学术活动,邀请国内各亚专科领军人物来点评科室亚专科发展水平,其中7个亚专科达到国内一流水平。在疫情后神经外科也是医院复工复产最快的科室之一。姜晓兵、熊南翔、胡学斌和冯军都成为医院复工复产能手。

2020年8月,姜晓兵教授接替我任神经外科主任。上任后,他积极推进复工复产力度,完善和进一步改进科室管理措施,狠抓DRGs付费管理和医疗质控,提出在亚专科发展基础上,专病专治,继续分派年轻医生到国内各地学习新业务、新技术。西院神经外科从22张床扩大到40张床位,神经外科的额定床位数总计243张,实际床位数270张 。新老主任的交接不仅没有影响科室工作,而且使科室各项工作均取得不断进步,科室的未来发展前景一片光明。

查看武汉协和医院神经外科更多内容

赵洪洋 教授

华中科技大学同济医学院附属协和医院

华中科技大学同济医学院附属协和医院神经外科,二级教授,主任医师,博士后流动站指导老师,伽玛刀治疗中心主任,外科副主任

德国萨尔州立大学医学博士、客聘教授

湖北省医学会神经外科学分会主任委员

湖北省第一届神经外科医师协会主任委员

世界华人神经外科学会委员

中国卫健委继教中心颅底外科委员会主任委员

中国精准放疗学会常务委员

湖北省神经电生理协会名誉会长

湖北省脑血管病防治协会副会长