动静脉联合入路栓塞额叶脑AVM

李强 副主任医师,副教授

上海长海医院脑血管病中心 刘建民教授团队

病例

女性,38岁

反复发作右侧口周麻木,体检发现脑动静脉畸形半年

体检:未见明显异常

既往史:无明显异常

家族史:无

辅助检查

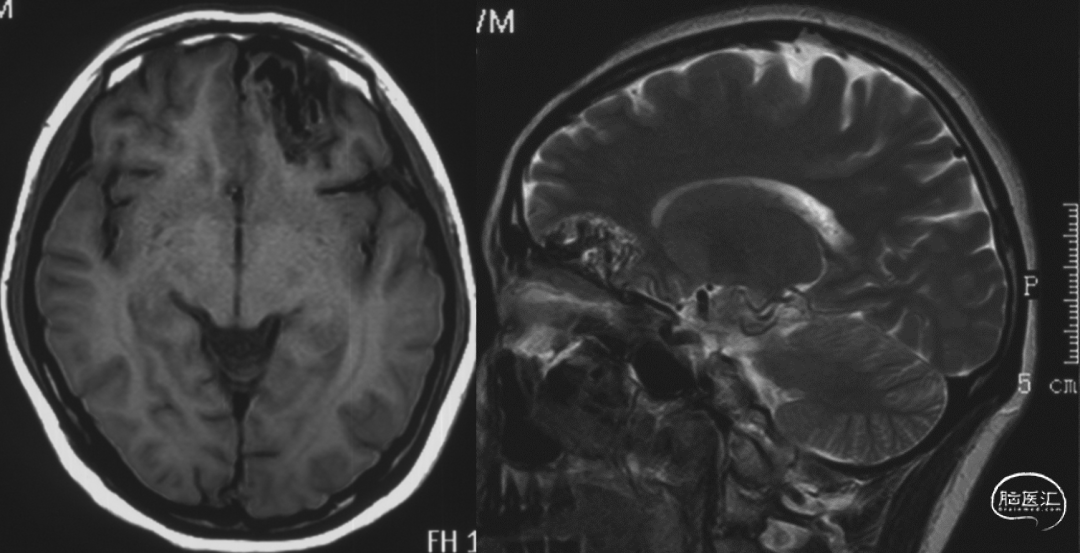

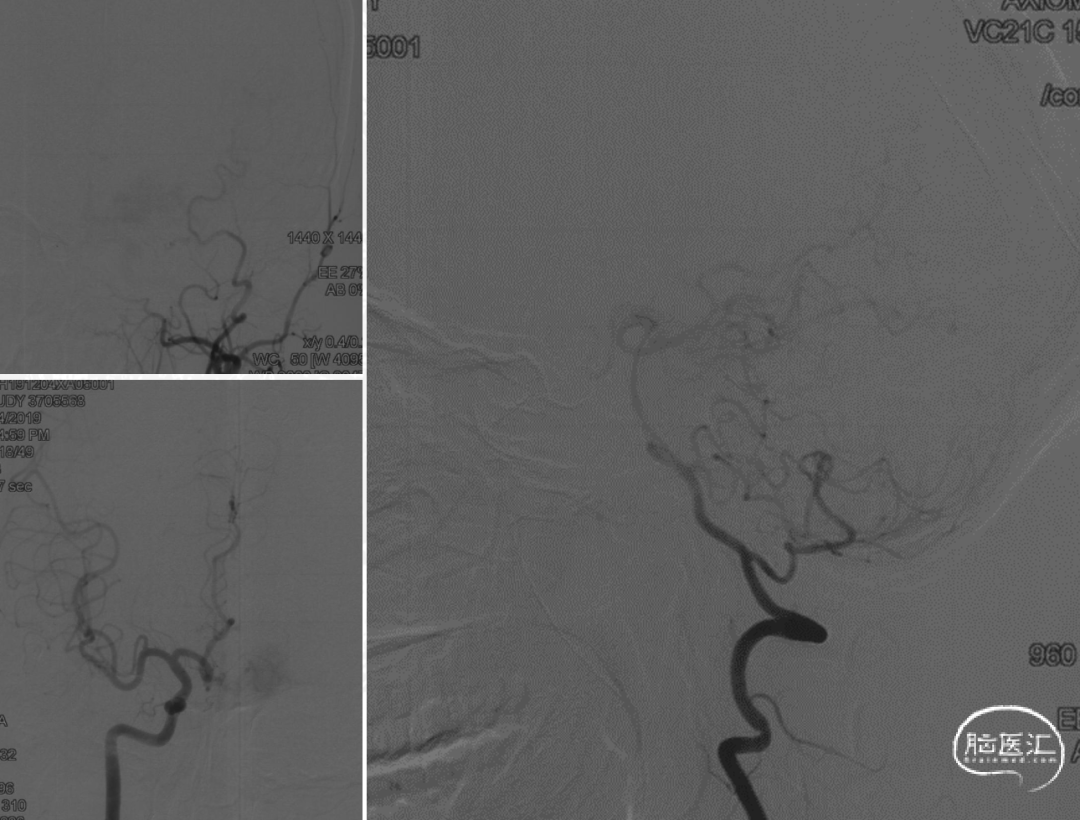

头颅MR&MRA

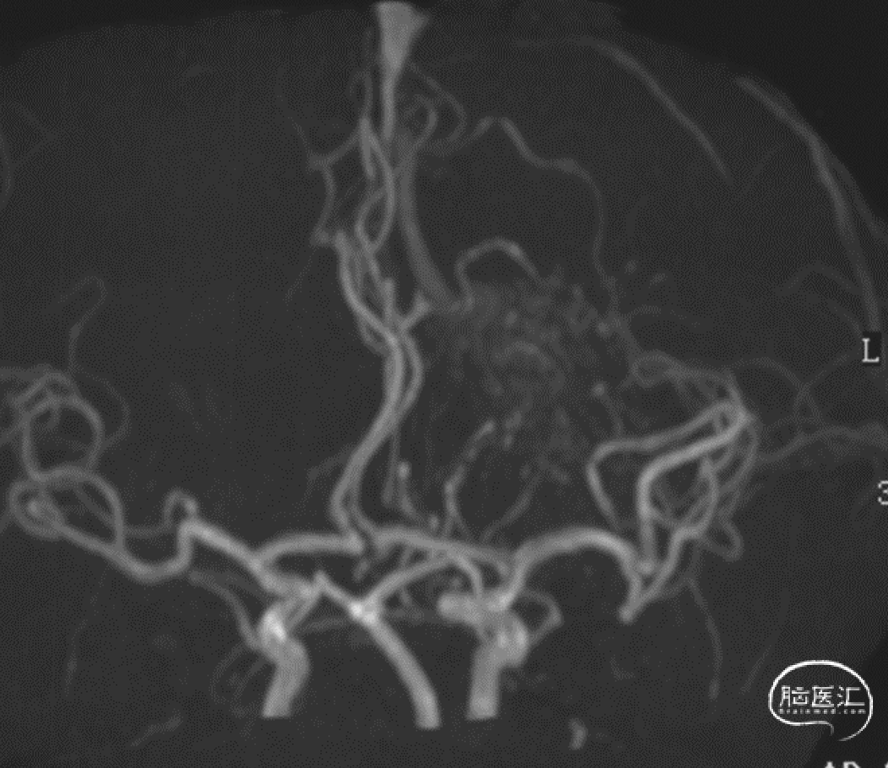

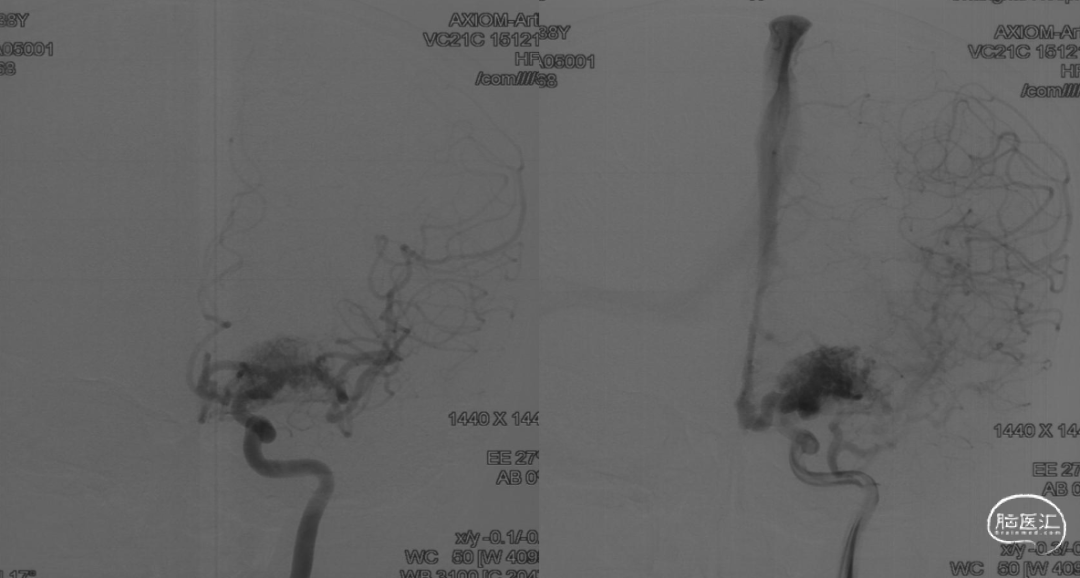

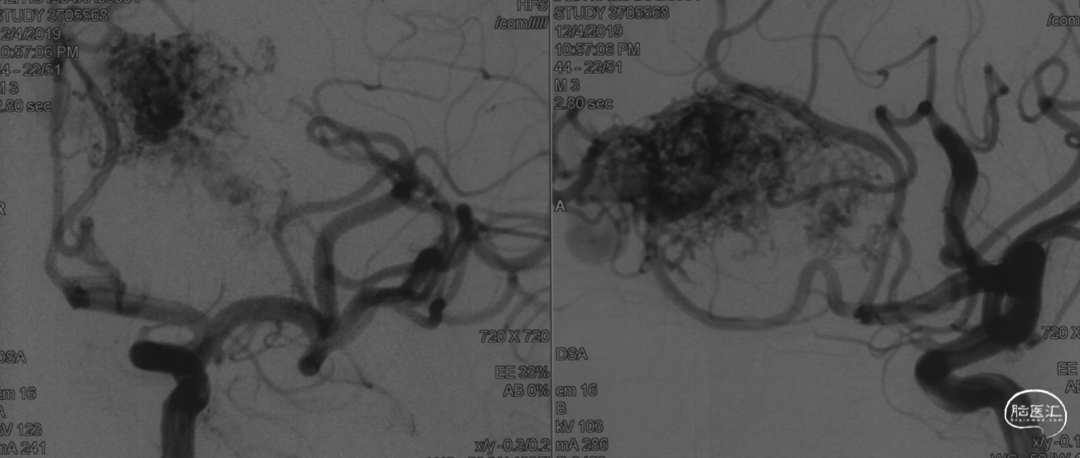

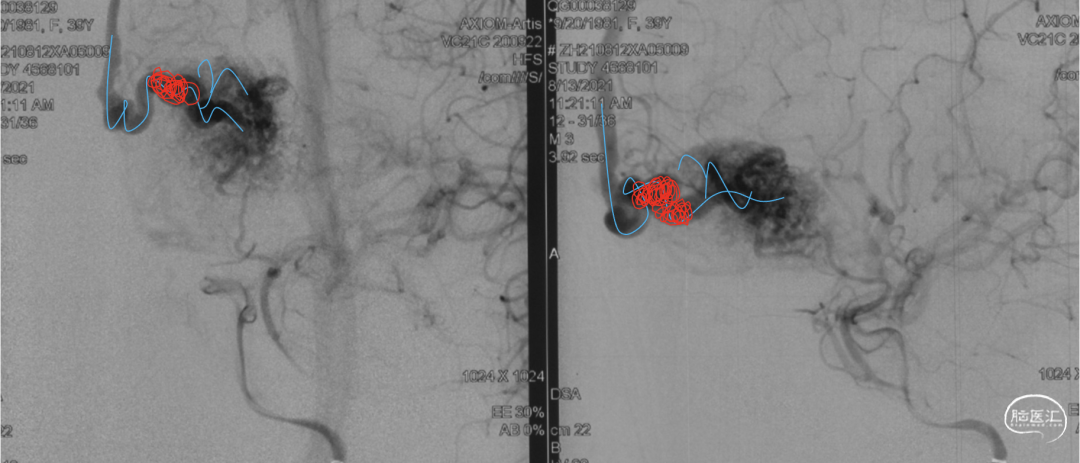

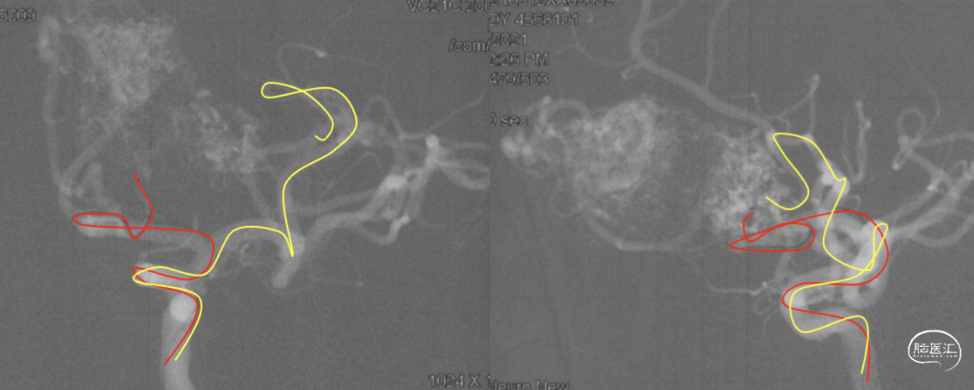

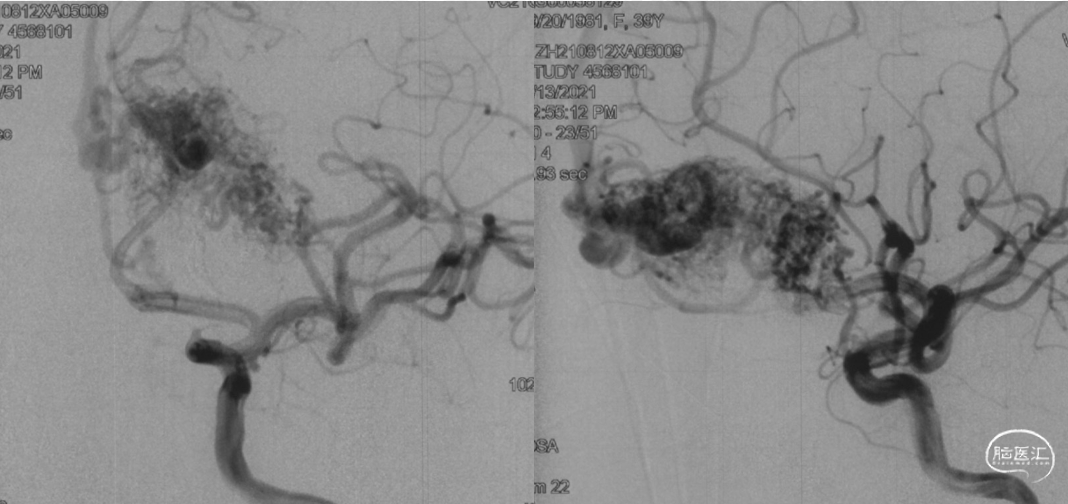

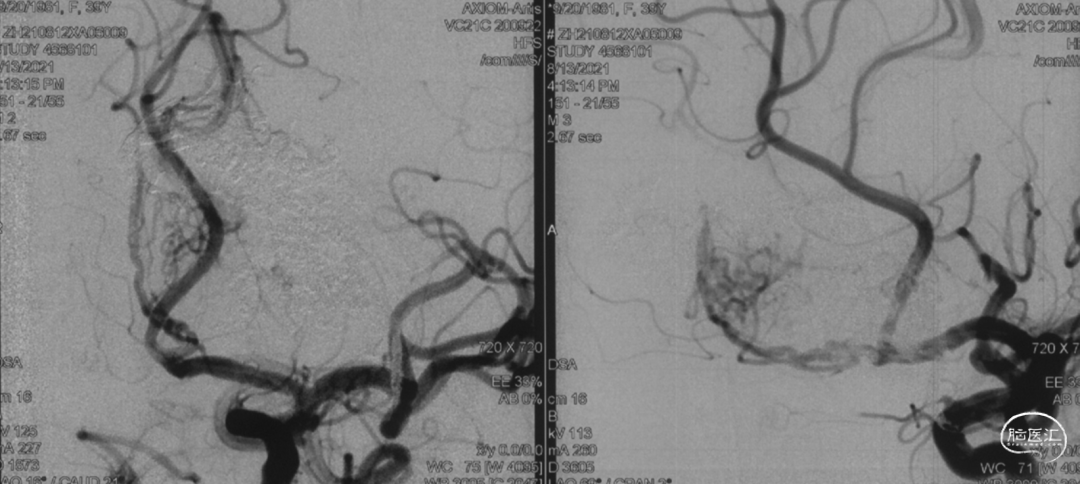

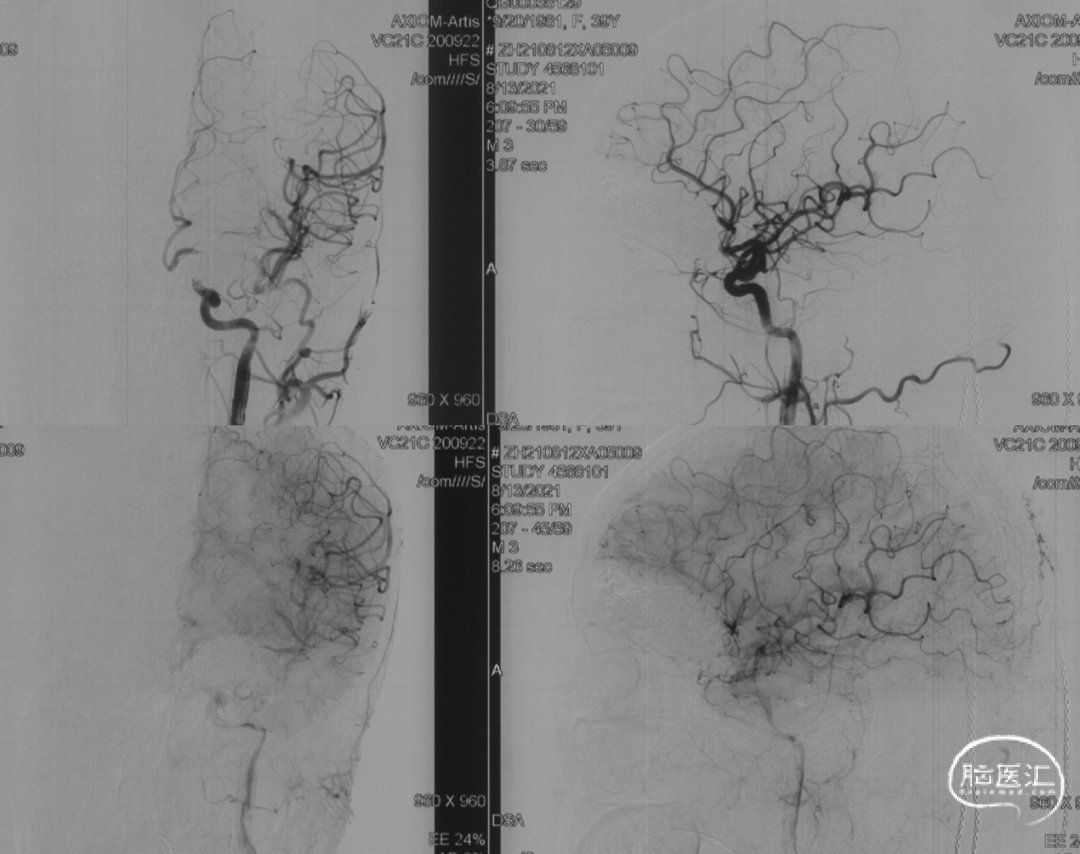

脑血管造影

左侧额叶AVM,大小约3.5*2.7cm,位于非功能区。供血动脉主要来自L-ACA眶额动脉、L-MCA额支。主要经额极静脉、嗅静脉-侧裂静脉引流

左侧MMA参与供血

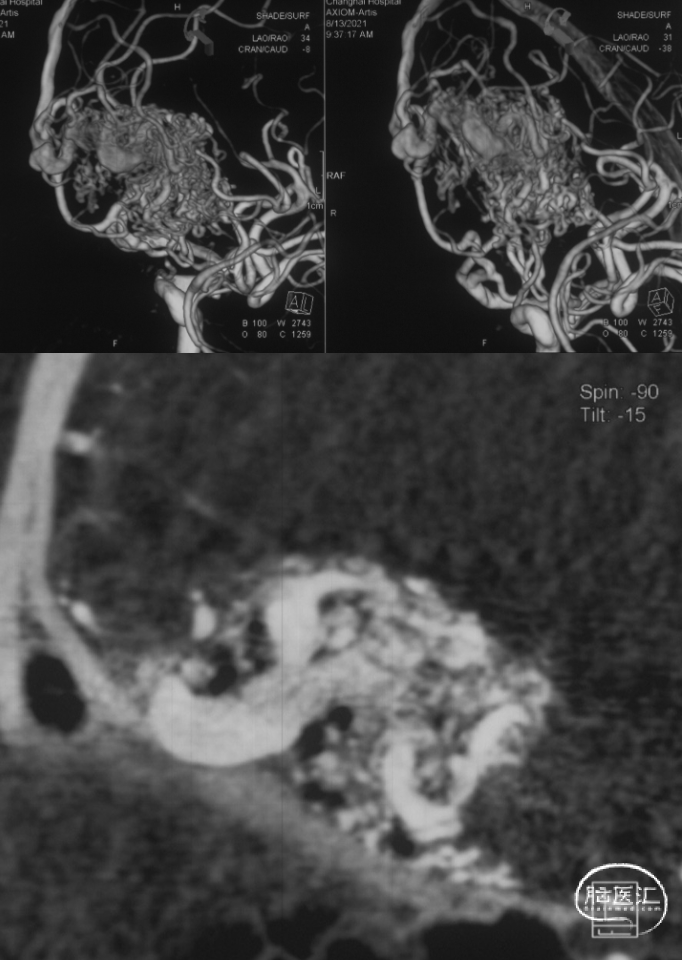

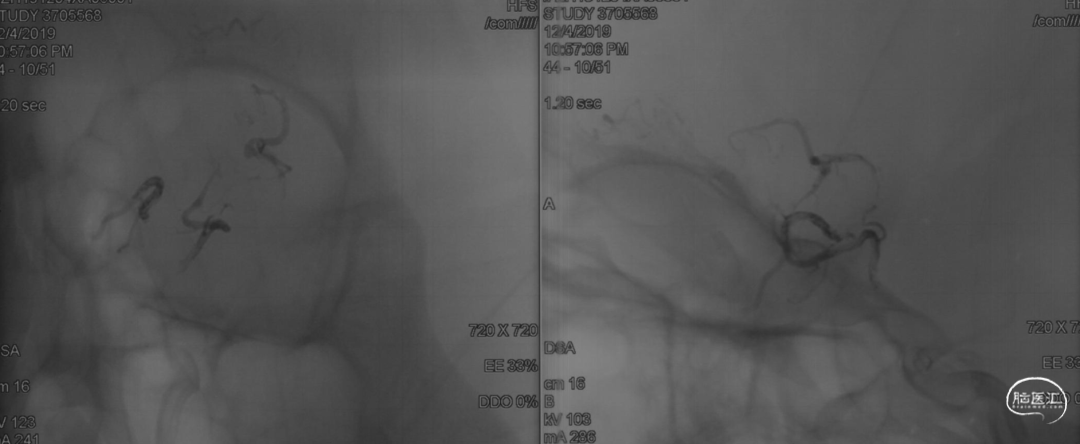

3D

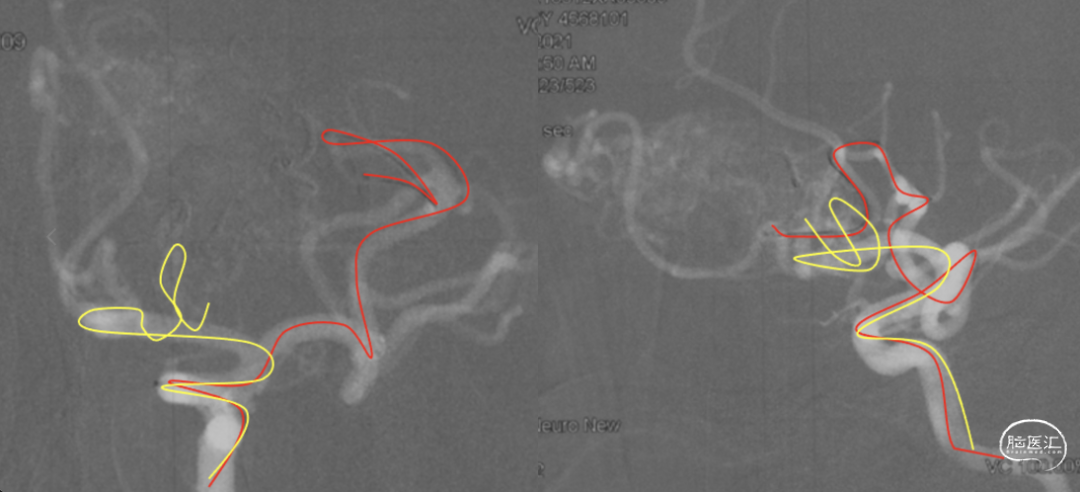

结构分析

诊断:

左侧额叶脑AVM(SMG II 级,Buffalo III级)

结构:

畸形团相对弥散,且体积较大

供血动脉较多,且无一支较为主要的终末供血动脉

主要经额极静脉引流,还通过其他静脉引流

主要引流静脉分支较多

治疗策略

手术切除 OR 介入栓塞 均可选

手术切除 患者拒绝

介入栓塞:

经动脉入路栓塞

畸形团相对弥散,体积偏大,治愈可能性相对较小

单纯经动脉入路,若不能治愈,再行静脉入路超选困难

经静脉入路栓塞

直接经静脉入路,完全弥散可能性小,栓塞出血并发症可能性大

分期经静脉入路,静脉入路有被来自经动脉入路栓塞的材料阻塞的可能,超选受限

动静脉联合入路栓塞

静脉入路超选不受限,动脉、静脉分别同期栓塞,治愈可能性大

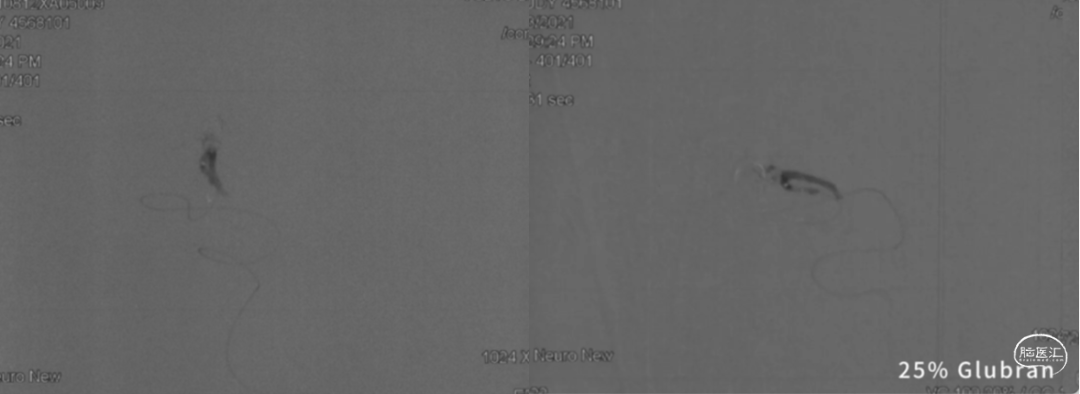

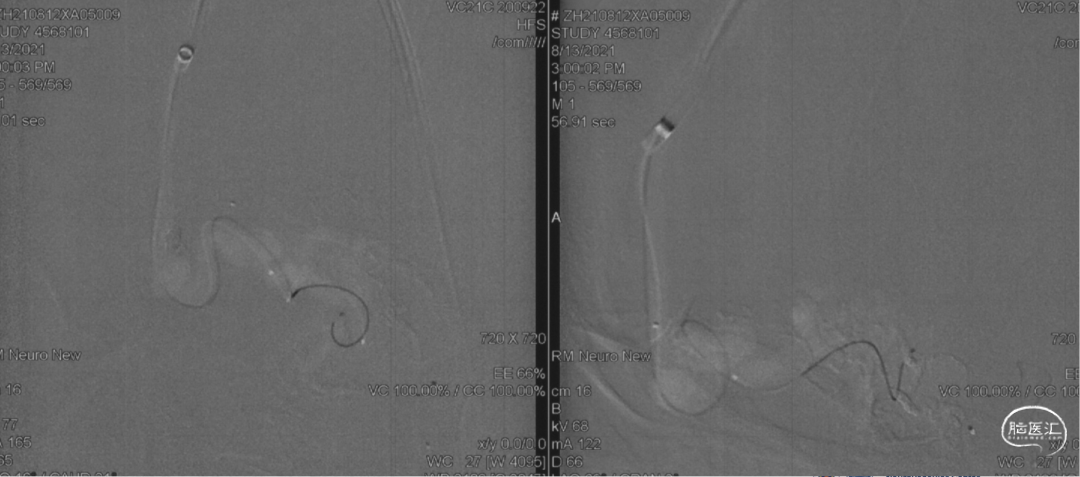

一期栓塞计划

多支动脉栓塞,减少血流

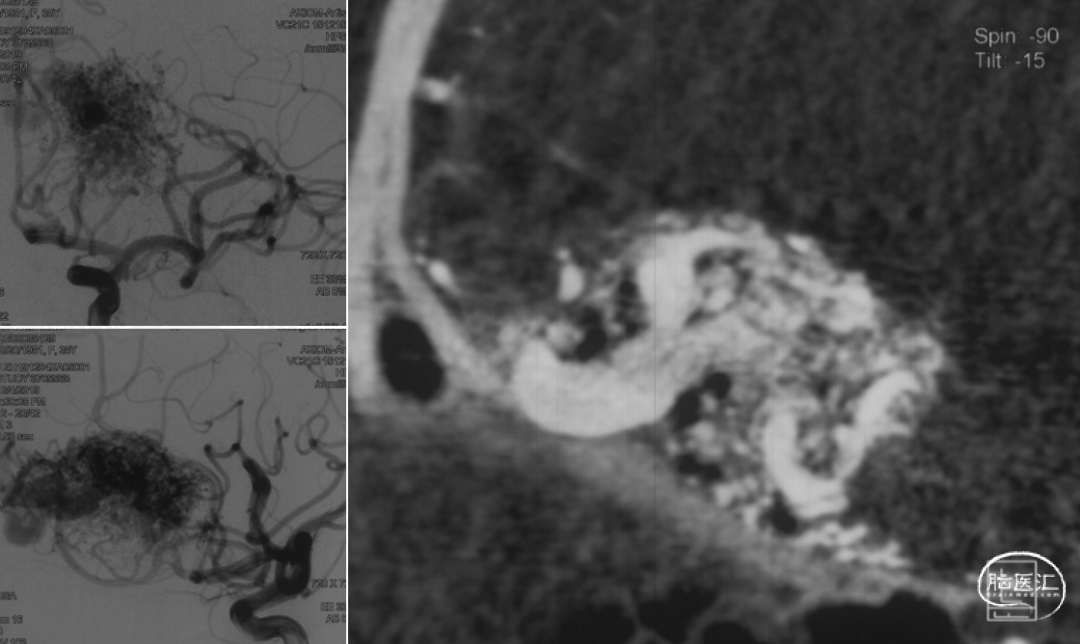

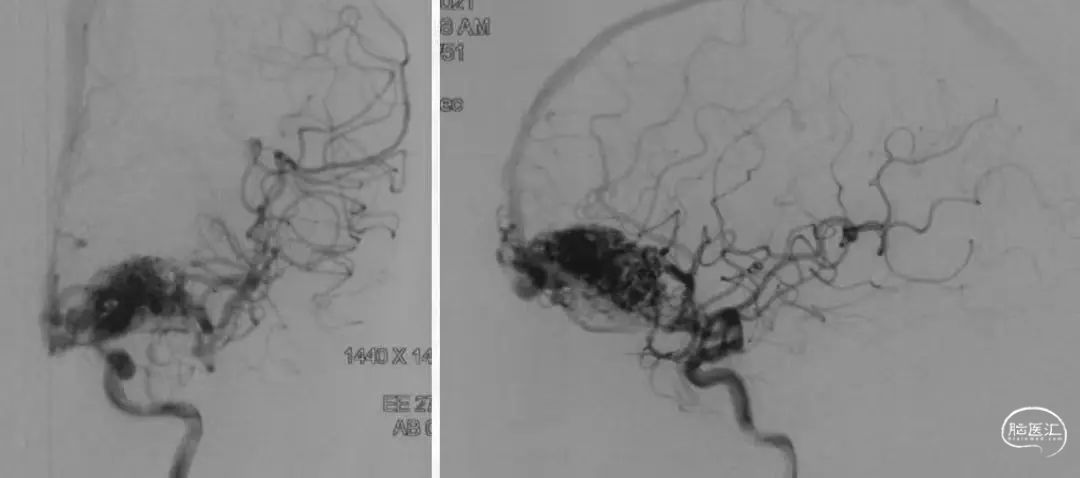

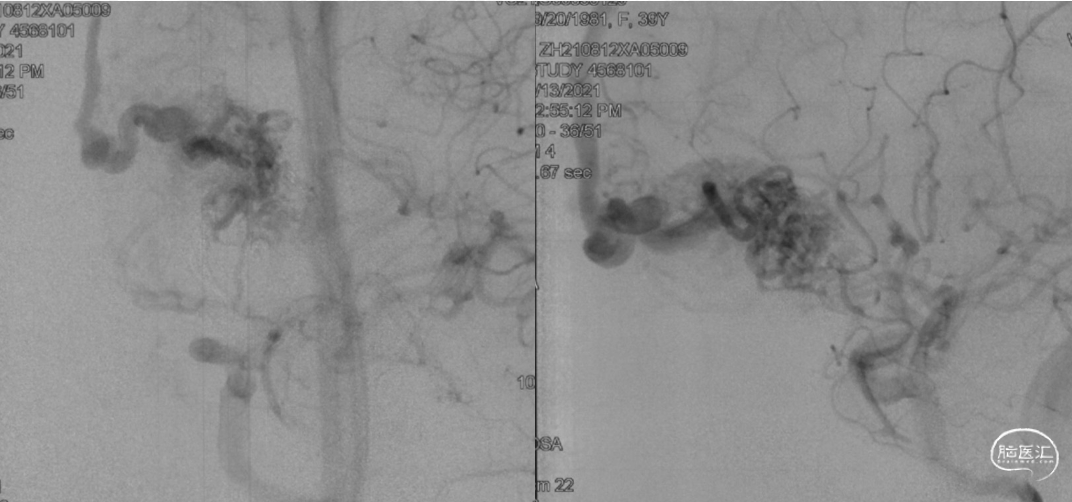

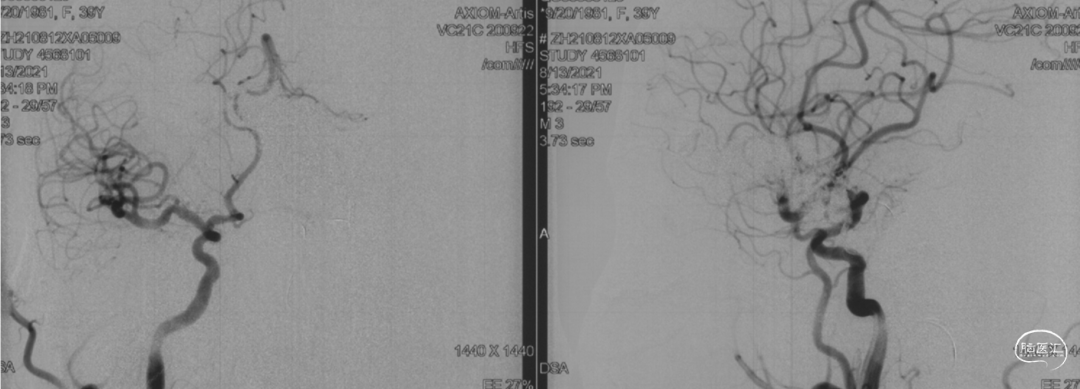

一期栓塞术后

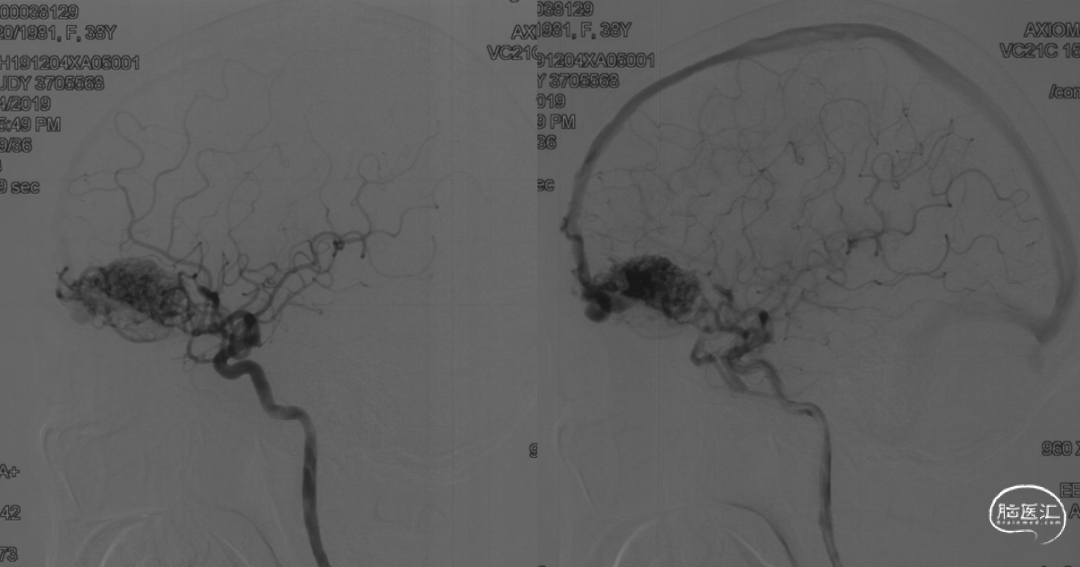

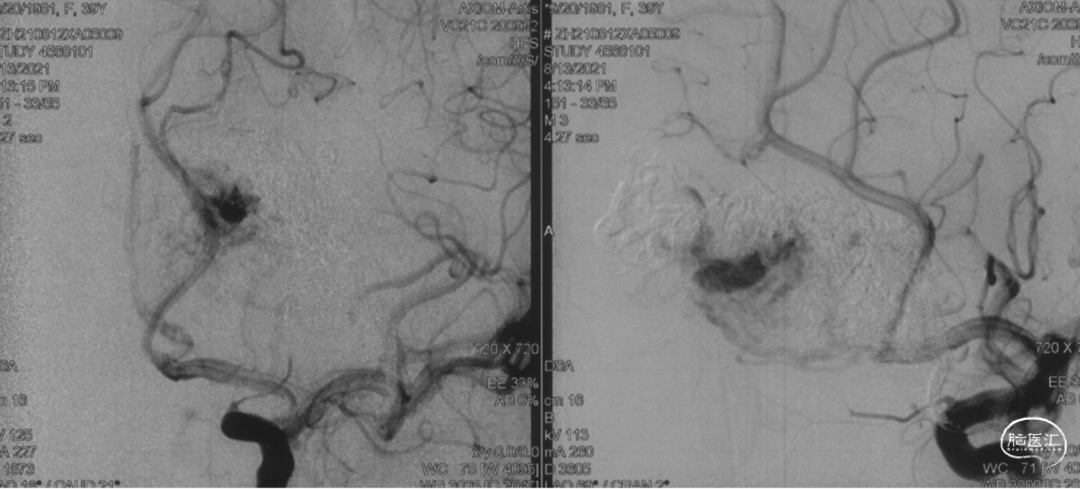

一期栓塞后,二期栓塞前造影

因疫情等原因,患者20个月后才再次入院。因二期等待时间长,有新生血管参与供血,畸形团范围较一期术后增加,基本同术前

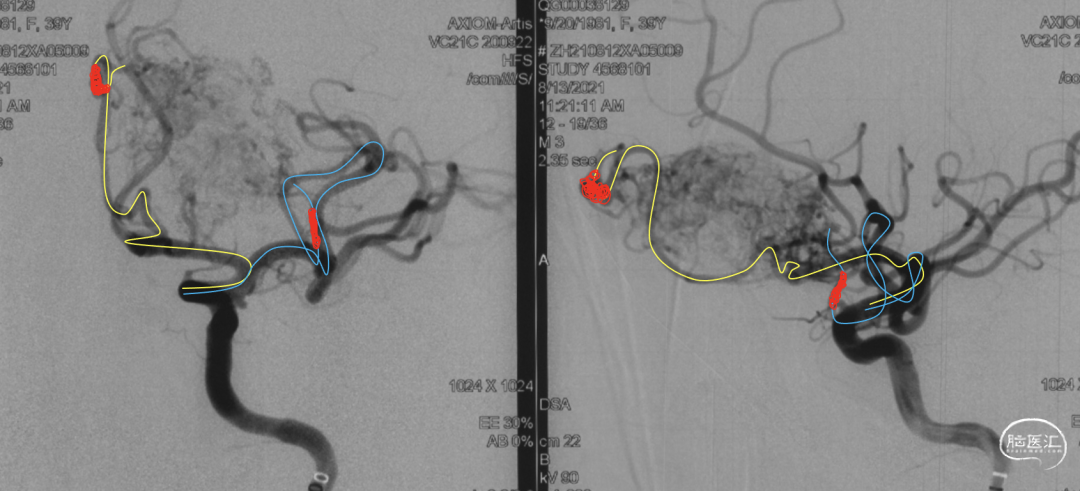

二期栓塞计划

经动脉部分

经部分动脉减少血流后,分别于ACA、MCA分支行双导管高压锅技术栓塞

二期栓塞计划

经静脉部分

静脉内高压锅技术,视情况作分部栓塞

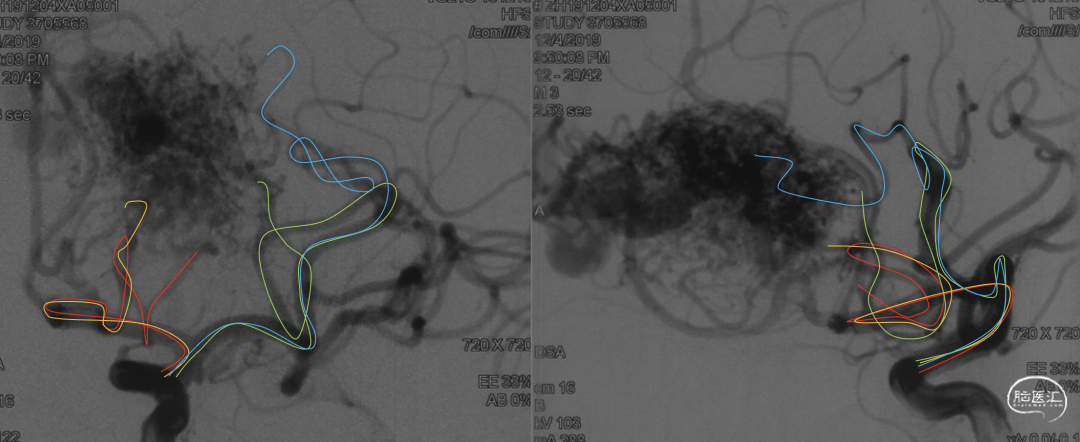

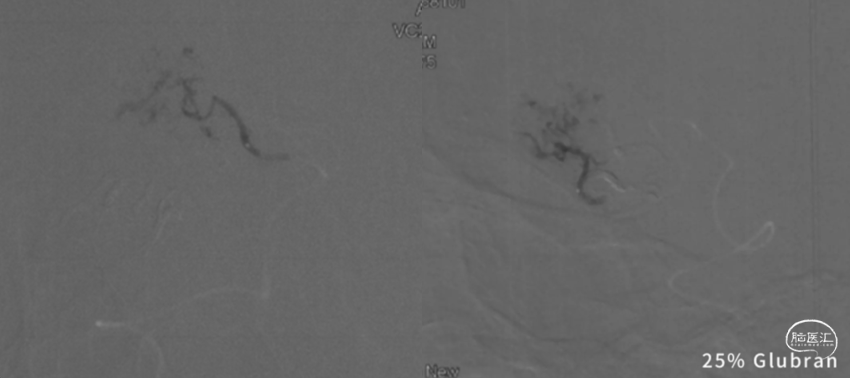

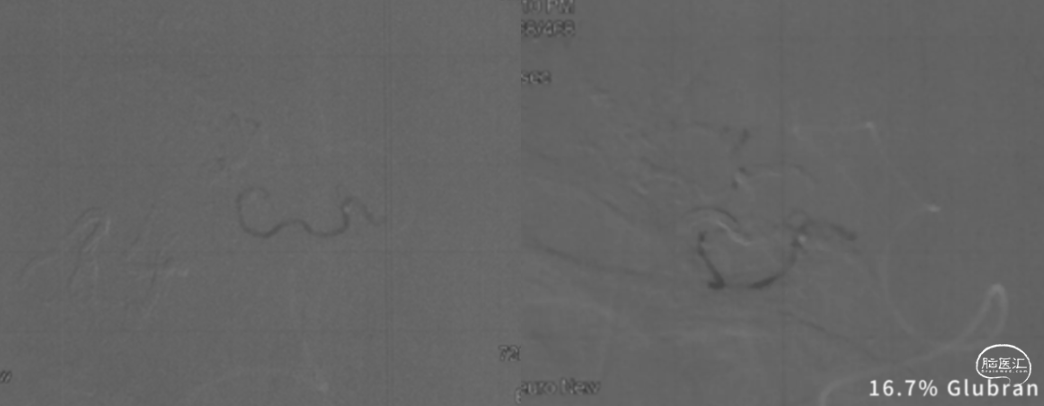

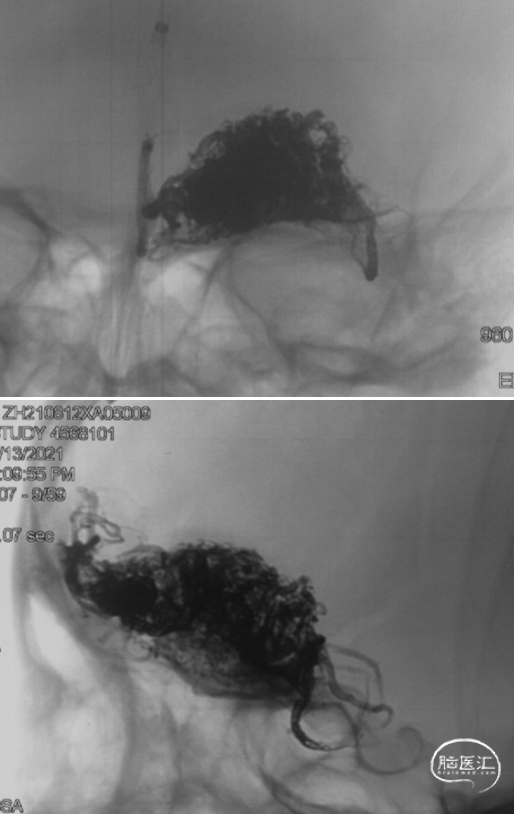

二期栓塞治疗

多次经动脉超选栓塞

经动脉栓塞后,畸形结构更加清晰

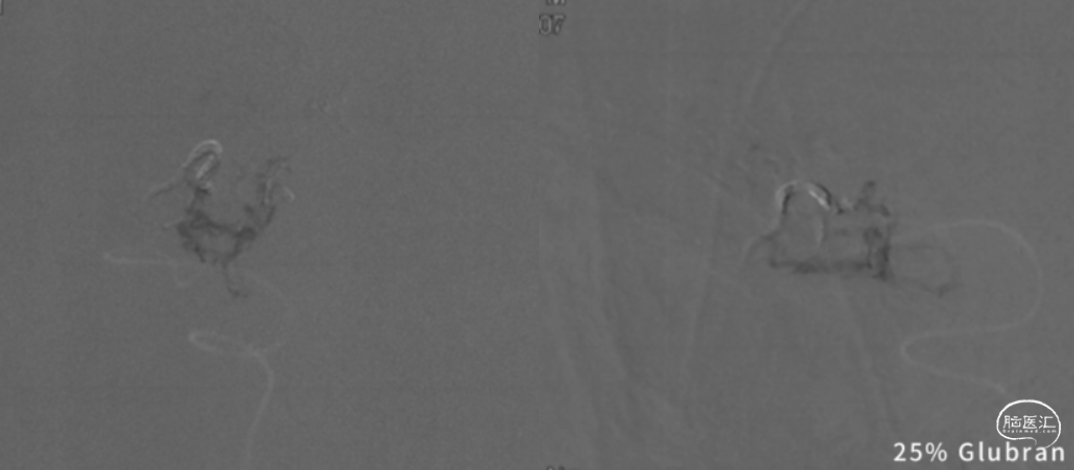

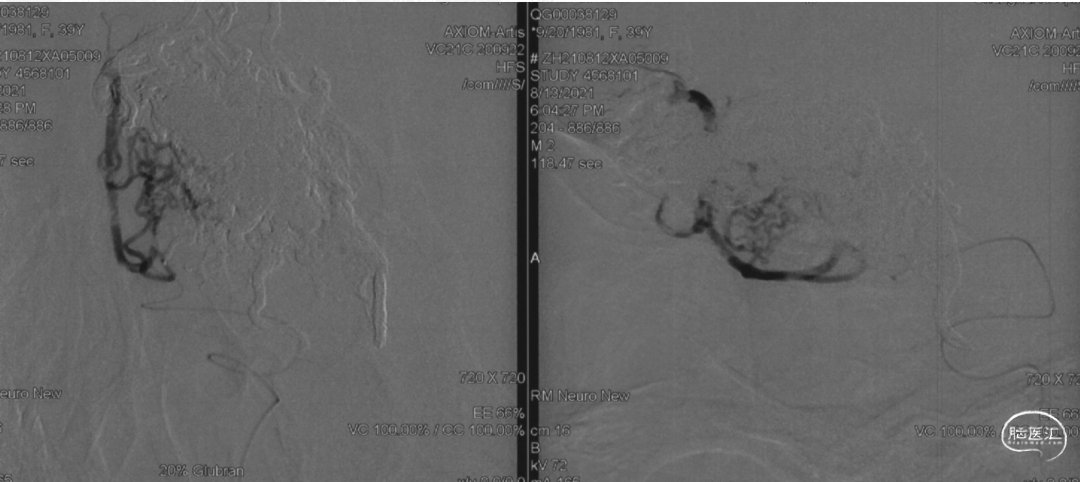

主要供血动脉高压锅技术栓塞(ACA)

主要供血动脉高压锅技术栓塞(MCA)

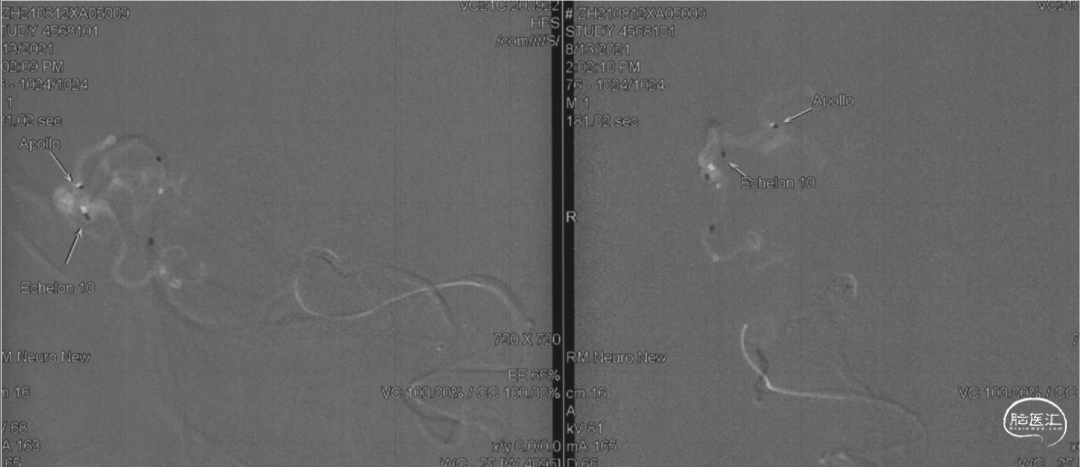

经静脉微导管到位

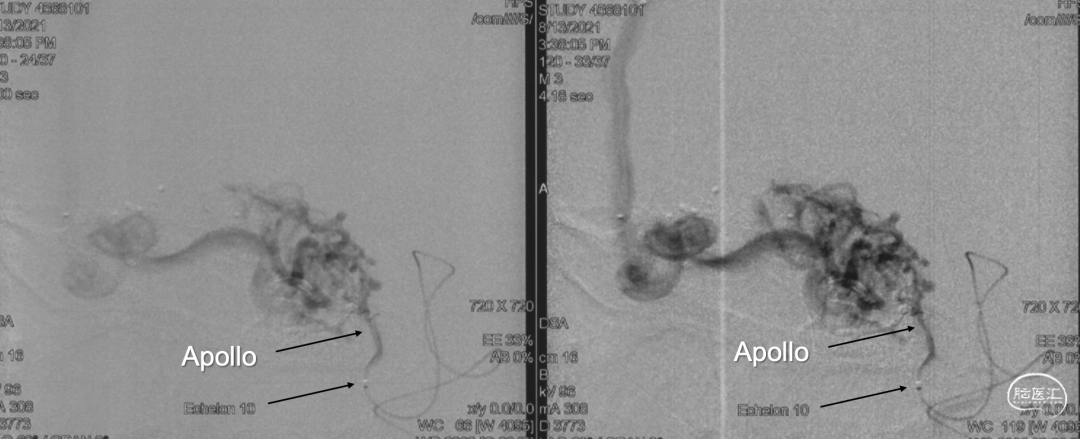

经动脉入路栓塞

经静脉入路栓塞

仍有少许残留无法顺利通过动静脉入路栓塞弥散,供血动脉来自大脑前动脉分支

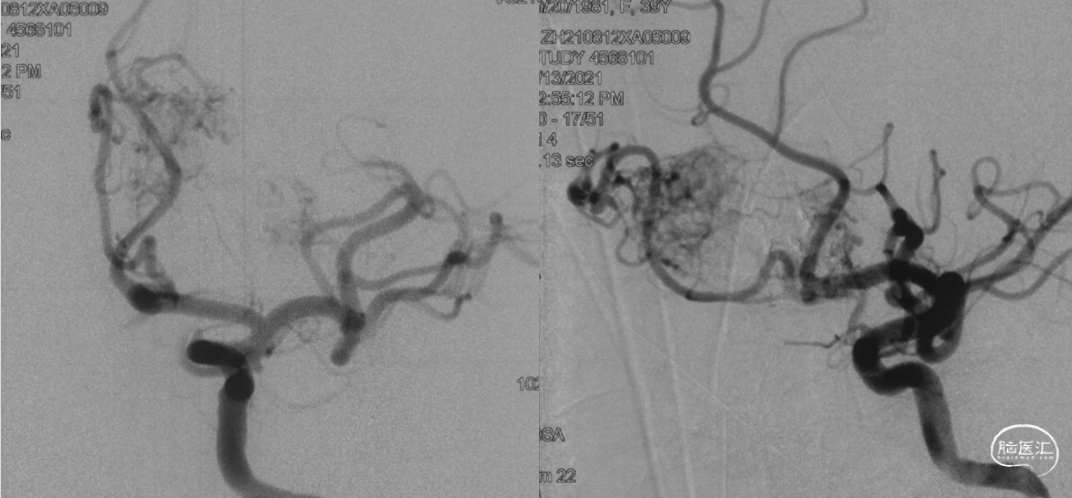

术后造影畸形完全栓塞

左侧颈总动脉造影未见畸形团显影

右侧颈总动脉造影未见畸形团显影

微导丝7次超选

KangFly第1次超选

KangFly第2次超选

KangFly第3次超选

KangFly第4次超选:

微导丝带Apollo微导管超选MCA

KangFly第4次超选:

微导丝带Echelon10微导管超选MCA

KangFly第5次超选:

微导丝带Apollo微导管PCT超选ACA

KangFly第5次超选:

微导丝带Echelon 10微导管PCT超选ACA

KangFly第6次超选:

微导丝带Apollo微导管TV超选ACA

KangFly第6次超选:

微导丝带Echelon微导管TV超选ACA

KangFly第7次超选:

微导丝超选ACA分支

术后

患者术后无头痛,无神经功能缺损

血压(SBP)维持在130mmHg左右

术后第三天出院

随访计划:术后三个月、六个月入院随访脑血管造影

KangFly12-10微导丝的优势

良好的可塑形性

可塑形成微小J形,导引微导管在远端血管内前行

良好的扭控性能

跨越多个弯曲,头端在远端血管内,仍然可以对近端扭控做出良好的反应

支撑性

良好的应力过渡,微导丝较短的头端进入分支血管,仍能支撑Marathon导管顺利超选,支撑Apollo微导管时,没有因微导管解脱段的应力变化导致通过困难,同样顺利支撑硬度较大的Echelon-10微导管

通过性

适配常用的Marathon、Apollo、Echelon-10微导管,无阻力

在兼具扭控性、支撑性的同时,适应复杂的弯曲血管,没有因弯曲多、超选远而出现推送困难

在远端小血管内容易成袢前行,减少血管损伤

术者介绍

李强 教授

海军军医大学第一附属医院

上海长海医院脑血管病中心神经外科副主任医师,副教授,医学博士,硕士研究生导师,美国加州大学旧金山分校访问学者。国家卫计委脑卒中专家委员会缺血卒中外科专业委员会常委,中国老年医学学会脑血管病分会青年委员,上海市医学会神外分会脑血管病学组成员。

师从刘建民教授,擅长颅内动脉瘤、脑和脊髓血管畸形、烟雾病、脑供血动脉狭窄和急性脑梗死等血管病的介入和显微外科治疗,多次在国际国内大会上进行手术演示。

主持国家自然基金、上海市科委等项目6项。发表论文60余篇,副主编专著1部,参编专著4部,获专利授权7项,国家发明专利1项。获得第12届WFITN论文一等奖,以主要完成人获得教育部科技进步一等奖,上海市科技进步一等奖等省部级奖励5项。