南昌大学第一附属医院神经外科的洪涛教授等通过解剖CS周围的神经血管结构,从经鼻入路和经颅入路定义CS后部区域的解剖边界,采用“两点一线”法将手术途径分为“内侧入路”和“外侧入路”两种。结果发表于2020年10月《Neurosurgical Review》在线。

——摘自文章章节

【Ref: Wu X, et al. Neurosurg Rev. 2021 Aug;44(4):2229-2237. doi: 10.1007/s10143-020-01404-1. Epub 2020 Oct 2.】

垂体腺瘤是来源于垂体前叶激素分泌细胞的良性肿瘤,可分为侵袭性垂体腺瘤和非侵袭性垂体腺瘤。肿瘤侵犯海绵窦(CS)与手术风险高、复发率高、全切除率(GTR)低、内分泌功能缓解率低以及需要辅助治疗相关。功能性垂体腺瘤术后肿瘤细胞的少许残留,可导致持续性内分泌紊乱和症状复发。垂体腺瘤起源于鞍区,通过CS内侧壁向外侧侵袭。手术中沿自然扩大的通道有利于肿瘤的GTR。经鼻蝶入路切除垂体腺瘤时,CS内侧壁的手术空间有限,影响CS内侵袭性垂体腺瘤的治疗。近十年来,内镜下经鼻蝶垂体腺瘤切除有长足进展,在颅底肿瘤的暴露方面优于显微手术。

侵袭性垂体腺瘤的Knosp分类与GTR的可能性相关。部分Knosp 3A级和4级垂体腺瘤侵犯CS后部,在MRI轴位成像上呈三角形结构。由于位置较深,该区域常被颈内动脉(ICA)等重要结构阻挡,肿瘤容易残留。切除该区域的肿瘤将提高肿瘤切除率和降低肿瘤复发率。

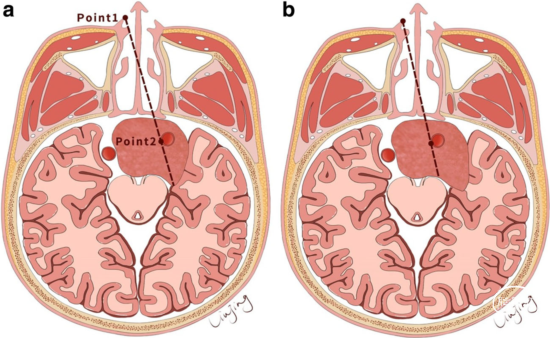

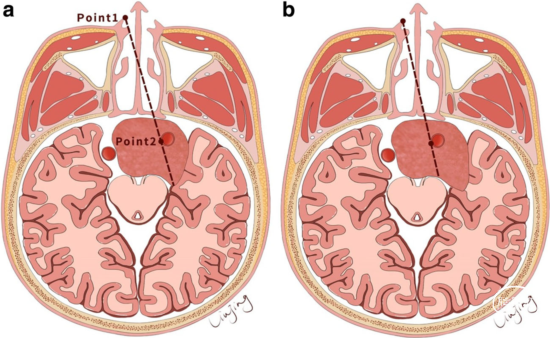

南昌大学第一附属医院神经外科的洪涛教授等通过解剖CS周围的神经血管结构,从经鼻入路和经颅入路定义CS后部区域的解剖边界,采用“两点一线”法将手术途径分为“内侧入路”和“外侧入路”两种。结果发表于2020年10月《Neurosurgical Review》在线。该研究采用8具成人尸体标本,作经鼻蝶手术途径详细解剖。应用两点一线法(图1)确定手术入路;同时,对35例侵犯CS后部区域垂体腺瘤病例进行回顾性分析。

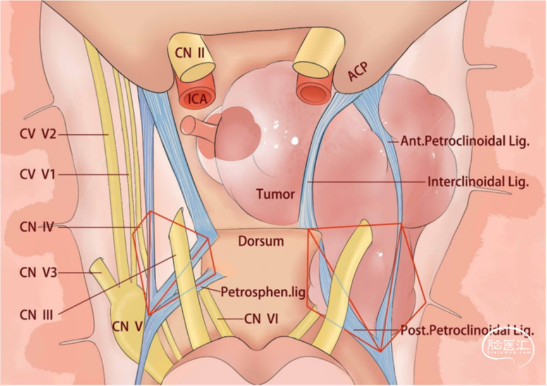

图1. “两点一线”法示意图。a.当这条线到达海绵窦后部肿瘤的顶点时,采用内侧入路合适。b.这条线不能通过顶点,但外侧切线可以到达时,应考虑外侧入路。根据内镜和显微外科解剖,MRI轴位成像上出现的三角形结构与CS的方形金字塔结构相关,其上表面为动眼神经三角的后部(图2、3)。该研究的35例患者共有37个CS后区域受肿瘤侵犯。两点一线法预测手术入路的准确率为86.5%(32/37)。3例knosp 3A级患者均达肿瘤全切除(GTR),20例(62.5%)Knosp 4级患者肿瘤GTR,9例(28.1%)达次全切除和3例(9.4%)部分切除。术后症状均有不同程度缓解,无加重。术后并发症有脑脊液漏2例(5.7%)、脑膜炎1例(2.9%)、永久性尿崩症2例(5.7%)和短暂性颅神经麻痹3例(8.6%)。

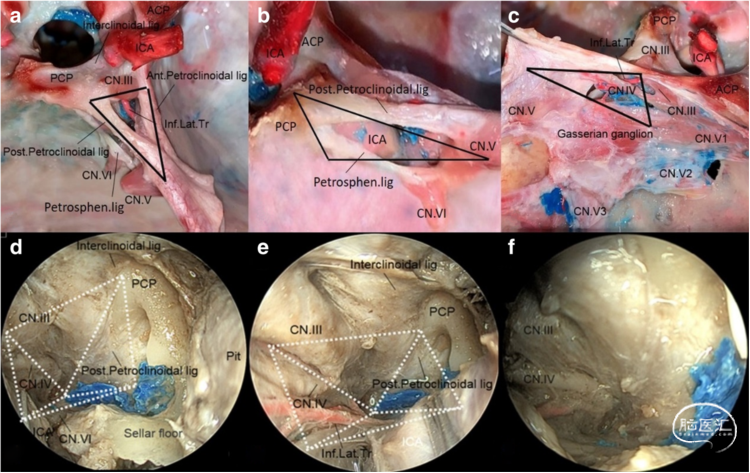

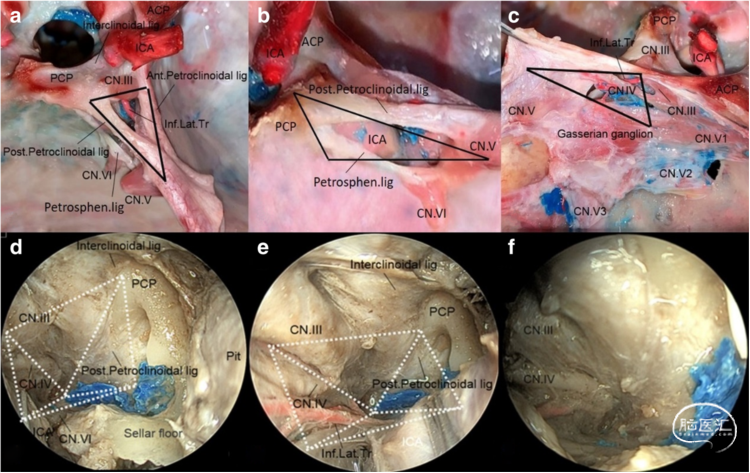

图2. 注射彩色硅胶的尸体标本照片:a.上表面、b.内表面和c.外表面的CS后区和周围神经血管结构的解剖。d.CS的内侧到外侧内镜下照片,在内侧入路视野中观察到CS呈方形金字塔结构,颅神经(CNsⅢ~Ⅳ、CNsⅥ)位于该结构周围。e.通过外侧入路观察CS后部区域的外侧到内侧结构。f.CS后部区域的特写图。Ant=前部;ACP=前床突;Inf. Lat. Tr=下外侧干;CN V=三叉神经;CN V1=眼神经;CN V2=上颌神经;CN V3=下颌神经。C=斜坡;Pit=垂体;OS=视柱;Post=后;ON=视神经;Oph. A=眼动脉;Lig=韧带;PCP=后床突。

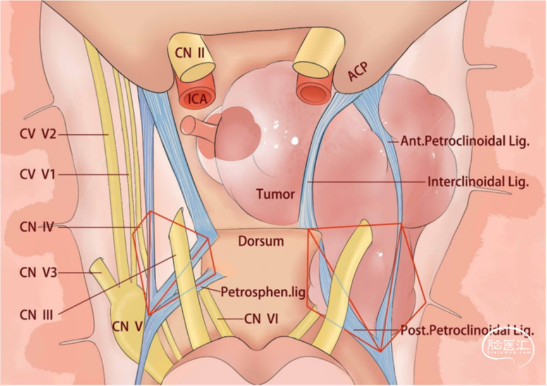

图3. CS后部方形金字塔结构示意图,上表面为动眼神经三角的后部(左侧),侵袭性垂体瘤常通过CS内侧壁侵犯该结构(右侧)。作者介绍有关CS后部区域的结构解剖和处理侵犯该区的垂体腺瘤的手术经验,包括“两点一线”法,对判断CS后部区域的侵袭性垂体腺瘤手术入路有重要价值。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。