97年前的今天,1928年7月7日,54岁的葡萄牙神经学家埃加斯·莫尼兹(Egas Moniz)埃加斯,在法国巴黎神经学会上进行了关于脑动脉造影术的报告后,掩藏在重重迷雾后的神经成像,终得以被世人窥得了庐山真面目。

埃加斯·莫尼兹,原名安东尼奥·盖塔诺·德·阿布瑞乌(Antonio Gaetano De Abreu),1874年11月29日出生于葡萄牙西北部阿文卡/阿维罗附近的一个小村庄。莫尼兹自小就因为优异的成绩和与同龄人格格不入的古怪思想而在偏僻的村庄里备受瞩目。当时,这位葡萄牙未来的首位诺贝尔医学奖得主在众人眼中却是个不折不扣的古怪孩子。1891年,年仅17岁的莫尼兹以堪称完美的成绩考入了世界最古老的大学之一、同时也是葡萄牙最好的学府科英布拉大学,并就读于数学系。1894年,在无意间接触到医学后,他又为医学的奥妙深深折服,转而就读于医学系。在科布英拉大学攻读医学的过程中,埃加斯还完成了哲学和希腊语的课程,并积极投身于葡萄牙的政治活动。出于对中世纪葡萄牙抵抗摩尔人的英雄埃加斯·莫尼兹的崇敬,他先将埃加斯·莫尼兹作为自己的笔名,之后便直接改名为埃加斯·莫尼兹。

1899年,25岁的莫尼斯以优异的成绩毕业,并选择在本校深造神经学。两年后,他顺利取得了科英布拉大学的医学博士学位。值得一提的是,他的毕业论文的题目是《性爱、死亡与生理学》(Das Sexualleben.Die. Physiologie),这篇大胆的论文在当时保守的思想氛围中无异于惊天炸雷。可以看出,莫尼兹在学术研究中总有着超脱于世俗的思想和选择,这些特质也注定了他之后会在神经学领域展露出“敢为天下先”的一腔孤勇和热忱。

不过,当校园内还在对他的研究成果议论纷纷、并且试图用各种各样的方式攻击莫尼兹的“伤风败俗”时,这位天才展露出他对非议充耳不闻的特点,转而前往法国波尔多学习神经学,随后前往巴黎,跟随著名的神经学和精神病学的领军人物约瑟夫·巴宾斯基(1857-1932)、约瑟夫·J·德杰林(1849-1917)、皮埃尔·玛丽(1853-1940年)和让-阿萨纳斯西卡尔(1872-1929年)进行神经病学的学习和研究。从1902年到1909年,莫尼兹一直在巴宾斯基的神经科诊所工作,他的独特天赋也在这个浪漫的国度恣意徜徉。

1910年,他回到葡萄牙,成为科英布拉大学医学院的神经病学教授,一年后,里斯本大学新成立了神经病学系,莫尼兹当之无愧地担任了神经病学系主任一职。

20世纪前,医学界一直在关注脑肿瘤的治疗。要在临床中定位这种轻易就能致患者于死地的疾病,只能通过X射线来实现。然而,在20世纪初,只有少数有着巨大占位的脑肿瘤才能够在X射线技术的帮助下进行粗略的定位。随后,造影剂的出现与科技带来的颅内结构的可视化发展,才为颅内成像带来了决定性的变化。

1918年,美国神经外科医生沃尔特·E·丹迪(Walter E.Dandy)在造影剂的帮助下,研究出初步的脑肿瘤的间接成像技术,为神经成像作出了重大贡献。丹迪为了分析颅内占位性病变,将空气和其他气体(如氮气和氧气)作为造影剂注入了大脑的脑室系统。之后的研究中,丹迪也尝试性地使用了碘化油、碘化钾、大豆油和硝酸铋等物质作为造影剂,或多或少地取得了效果,但用这些方法得到的脑室造影结果中,有且只有30%不到的成像能够帮助医生做出正确的诊断。

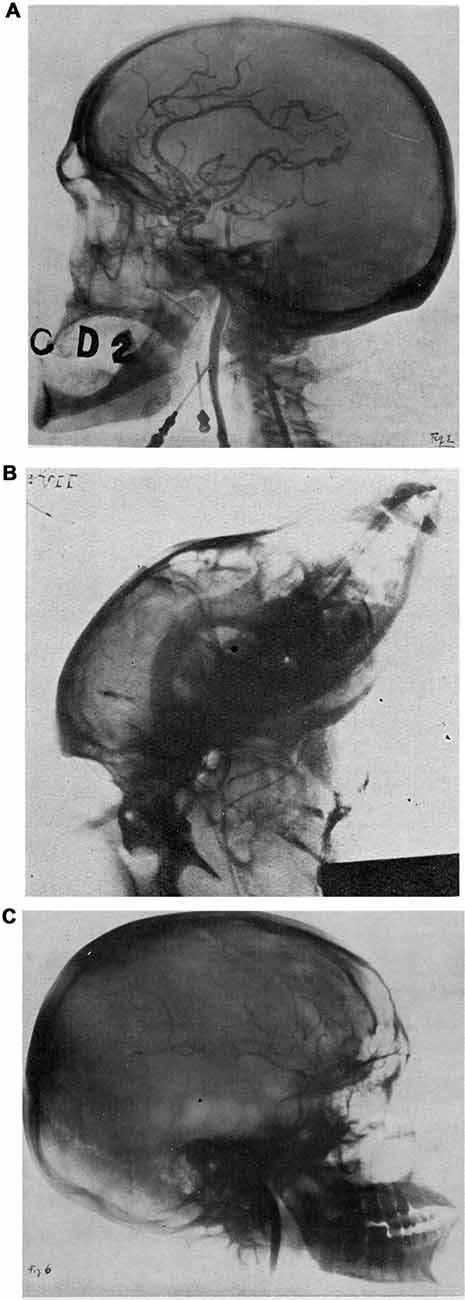

1919年后,安东尼奥·德奥利维拉·萨拉查(António de Oliveira Salazar)在葡萄牙建立独裁政权,莫尼兹遭受到政治迫害,被迫脱离政坛。在政治抱负破灭的阴影下,莫尼兹将所有的希望都寄托在了他引以为傲的神经学领域中,全身心投入研究。恰逢丹迪的研究成果问世,在他的启发下,莫尼兹有了开发一种检测脑肿瘤新技术的想法。他认为,通过观察有畸形存在的脑室或血管等大脑结构的放射表现,可以对颅内的实质病变进行简单的定位。1927年,莫尼兹在他的文章中谈及研究脑血管造影的初衷时写道:“我们已经走上了一条通过大脑血管和动脉的不透明度来实现大脑结构的可视化的新道路……我认为,如果我们成功地显示了大脑的动脉网络,我们就可以根据病灶在动脉结构背景下显示的变化来确定它的位置。”

1925年,莫尼兹和他的合作者佩德罗·曼努埃尔·德·阿尔梅达·利马(Pedro Manuel de Almeida Lima,1903-1985)开始了他的调查。此时,油性碘化合物已被证明有利于使X射线呈现出更加精细的结构,但一些实验表明,碘化油常引起毛细血管栓塞,因此只能将其用于脊髓造影和脑室造影,却不能用于动脉研究。最初的试验中,他们选用了70%浓度的溴化锶溶液,为患者进行了静脉注射,但这些方法均以失败告终。不过,试验展示出患者对溴化锶有很好的耐受性。1926年11月,莫尼兹和阿尔梅达·利马在进一步的实验中成功记录了一只狗的脑动脉造影。在取得初步成功之后,为识别和分类重要的脑动脉结构、以便于分辨成像中的异常脑组织,莫尼兹和他的伙伴继续对人体动脉进行解剖学研究。

在莫尼兹的著作《Confidências de um Investigador Científico》(一名科研人员的信心)中,他详细地描述了他研究脑血管造影发现的几个步骤。“我与西卡德和马里内斯科先讨论了获得一种定位脑肿瘤的方法的必要性;然后,我开始准备选择出最好的对比剂开始,我买了一根细橡胶管,把它分成数段,里面装满了不同的溴化物溶液,并用卡片进行了标注,再将它们连接到半个颅骨上,然后进行X光检查。下一阶段的工作就是用犬类做实验。在动物血管中使用溴化物溶液之前,我研究了这些血管在动物体内的局部作用。在第15只动物接受了实验后,我们终于看到了它的大脑动脉。”

动物实验成功后,莫尼兹开始进行人体的血管造影。这位接受了世界第一例脑血管造影检查的患者是一名20岁的盲人男孩,他的症状是由鞍区肿瘤引起的巴宾斯基-弗罗伊利希综合征(Babinski-Froehlich syndrome)。莫尼兹采用直接穿刺、换皮切开、手术显露血管的方法,在注射造影剂前用马丁斯钳结扎其颈动脉近端,随后立刻将8毫升的100%碘钠溶液注入颈动脉,注射后立即取出注射管。他写道:“1927年6月28日,我们第一次看到了人类大脑动脉的活体射线照片。在X光片上,我们可以看到肿瘤使大脑动脉发生了扭曲。”

正当他们为这一结果欢欣雀跃时,一个晴天霹雳狠狠地打在了这位天才的头上——由于被注射了过量的造影剂、同时接受了不必要的过长时间的颈动脉结扎,患者在造影结束后不久便发生了颈动脉血栓栓塞事件,并于次日死亡。血管造影的巨大成果也被蒙上了死亡的阴霾。

由于患者的死亡,莫尼兹一度因悔恨和自责颓靡不振。直到休息一个月后,莫尼兹才振作起来,并决定用碘化物溶液代替溴化物。1927年5月12日,莫尼兹再次为一名患有巨大垂体瘤的患者注射了5毫升的25%碘钠溶液,X射线检查也得出了良好的成像结果。1927年7月7日,莫尼兹前往巴黎,进行了题为“L‘Encéphalography ie Artérielle:Son Importance dans la Localization des Tumeur Cérébrales(脑动脉造影在脑肿瘤定位中的重要性的报告)”,向法国神经病学学会在内的国际医学界展示了他的研究成果。自此,脑动脉网络的移位和变化的放射学表现,使神经学中定位脑肿瘤真正迈出了划时代的第一步。

1929年,在动脉造影的基础上,莫尼兹首次描述了脑膜瘤的血供特点,后来又描述了胶质瘤、室管膜瘤乃至动脉瘤和血管畸形,从而开创了血管造影鉴别诊断的时代。

在1975年计算机断层扫描(CT)被引入临床实践之前,脑血管造影是唯一能提供可靠的颅内疾病调查的诊断技术。时至今日,脑血管造影仍然是精准定位脑内病灶的优秀方法,并且其灵敏度随着技术的进步仍在提高。

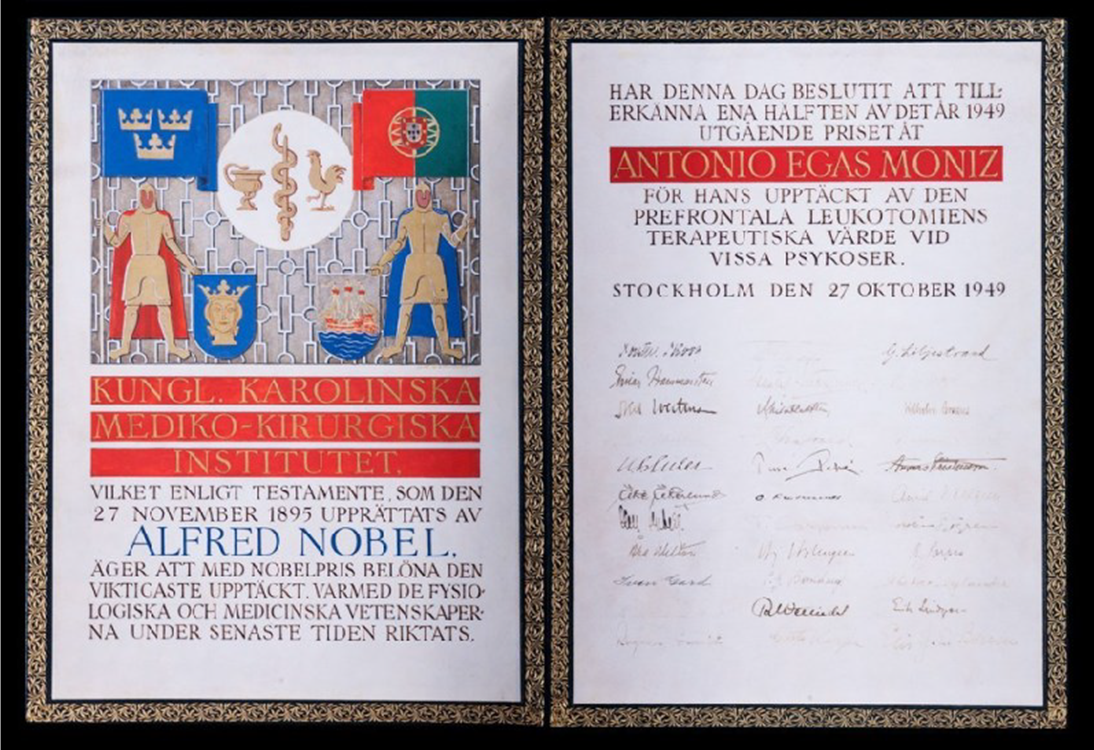

在脑血管造影问世后,莫尼兹发表了200多篇关于正常和病理脑血管造影的文章,这些丰硕的研究成果让世界见证了一位才华横溢的人在神经学领域中独一无二的探索热情。随着时代的发展,脑血管造影得到了德国和瑞典医生的进一步改进,并被证明对几种颅内疾病的诊断具有无可争辩的价值。尽管莫尼兹因发现脑血管造影而三次获得诺贝尔奖提名(1928年、1932年和1937年),但他从未因发现这项革命性的诊断技术而获奖。直到1949年,莫尼兹才因发明治疗精神疾病的“脑白质切除术”而获得诺贝尔医学或生理学奖,但这丝毫没有让脑血管造影的光辉黯淡半分。

这位开创性地让解剖学家、神经外科医生和神经放射学家“看到头骨内的脑血管”的学者在65岁时遭受到一个精神分裂症患者的枪击,在这场几乎要了他性命的事故之后,他只能与轮椅为伴,但他仍然继续着他的行医生涯。1955年12月13日,他在自己出生的家庭农场安详地去世,享年81岁。英国神经学家杰弗里·杰斐逊爵士(Sir Geoffrey Jefferson)曾在《柳叶刀》杂志中这样评价埃加斯·莫尼兹:“他的名字将因他对医学的两大贡献而流芳百世。”

(Ps.以上原文首发于2021年7月7日,感谢撰稿人李艺玮。)

下面,让我们在这个特殊的日子里,从脑医汇平台海量内容中,遴选若干脑血管造影相关的文章和视频,以飨各位神外同道。

(点击以下标题即可查看详细内容)

TIP!

在【脑医汇】APP搜索“脑血管造影”,获取更多内容。