来自英国的Podlasek A等学者复习了有关急性缺血性卒中血管内取栓术中使用或不使用球囊导管(Non-BGC)的文献,总结了两种治疗方式的操作结果及患者的预后,文章发表在了2021年5月的《AJNR》杂志上。

——摘自文章章节

【REF: Podlasek A, et al. AJNR Am J Neuroradiol. 2021; doi:10.3174/ajnr.A7164】

血管内取栓是急性缺血性卒中常用的有效治疗措施,其中支架回收和接触抽吸单独或联合使用是最普通的应用方式。然而,目前取栓技术日新月异,对于实现快速、完全的血管内再灌注的具体介入方法还没有达成共识。据报道,血管内取栓时辅助球囊导管(BGC)有助于提高再灌注率及改善患者预后,但临床上球囊导管的使用仍有争议,尤其对于接触抽吸式取栓手术。来自英国的Podlasek A等学者复习了有关急性缺血性卒中血管内取栓术中使用或不使用球囊导管(Non-BGC)的文献,总结了两种治疗方式的操作结果及患者的预后,文章发表在了2021年5月的《AJNR》杂志上。

研究方法

研究者根据系统综述和meta分析的优先报告条目(PRISMA)指南,检索了2009年至2020年12月之间PubMed/MEDLINE、Embase、Cochrane等数据库中报告使用或不使用球囊导管联合血管内取栓治疗急性缺血性卒中的相关文献。研究的结局包括手术及预后相关指标,具体有:介入的首过效应,再灌注成功率,操作总时长及动脉穿刺到再灌注的时间,远端或新的血栓发生率,患者90天的良好预后情况(改良Rankin量表(mRS)评分≤2分),症状性的颅内出血(sICH)及死亡率等。

研究结果

共纳入16项符合标准的研究,共5507例急性卒中(5472例前循环和35例后循环卒中)患者,其中2796例BGC,2711例Non-BGC。9篇文献共3213例患者使用了支架回收技术(含1875 BGC+1338 Non-BGC);4篇文献共1107例患者使用了一线接触抽吸技术(含464 BGC+643 Non-BGC)(1篇文献中两种技术分别使用);4篇共1023例患者使用了联合技术(含377 BGC+646 Non-BGC)。汇总指标如下:

1) 11篇文献(4000例患者)报道了首过效应,和Non-BGC相比(n=2038),BGC(n=1962)有更高的首过效应率(42.3% VS 28.1%,OR=1.92,95%CI:1.34–2.76,P<0.001)。

2) 15篇文献(5207例患者)报道了再灌注成功率,和Non-BGC相比(n=2617),BGC(n=2676)有更高的再灌注成功率(84.8% VS 76.7%,OR=1.85,95%CI:1.42–2.40,P<0.001)。

3) 6篇文献(1345例患者)报道了手术时长,和Non-BGC相比,BGC手术总耗时更短(73.7±47.9 min VS 98.7±61.9min,95%CI:-34.63– -4.83,P=0.009);BGC组从动脉穿刺到再灌注的时间也更短,但差异无统计学意义(51.2±28.6min VS 57.8±38.6min,95%CI:-17.50–2.37,P=0.14)。

4) 9篇文献(2063例患者)报道了血栓发生情况,和Non-BGC相比,BGC血栓发生率更低(7.5% VS 11.5%,OR=0.5,95%CI:0.26–0.98,P=0.04);sICH发生率也更低,但差异无统计学意义(5.1% VS 7.3%,OR=0.76,95%CI:0.55–1.05,P=0.09)。

5) 12篇文献(4718例患者)报道了临床结局指标,和Non-BGC相比(n=2292),BGC(n=2426)预后良好(mRS 0-2分)率更高(51.6% VS 42.4%,OR=1.48,95%CI:1.27–1.73,P<0.001),死亡率也更低(14.7% VS 19.4%,OR=0.72,95%CI:0.62–0.85,P<0.001)。

随后,作者又进行了亚组分析,结局指标如下:

1) 首过效应在单独的支架回收手术中效应明显(OR=2.18,95%CI:1.56–3.06,P<0.001),但在支架联合接触抽吸手术中不明显(OR=1.03,95%CI:0.72–1.46,P=0.87)。

2) 在单独的支架回收手术中,球囊导管明显增加再灌注成功率(OR=1.7,95%CI:1.27–2.27,P<0.001);在单独的接触抽吸手术中效果也明显(OR=2.47,95%CI:1.35–4.52,P=0.003);但在支架联合接触抽吸手术中不明显(OR=1.69,95%CI:0.76–3.77,P=0.2)。

3) 在单独的支架回收或接触抽吸手术中,球囊导管对减少动脉穿刺到再灌注的时间作用均不明显(OR=-9.63,95%CI:-28.35–9.08,P=0.31;OR=-23,95%CI:-52.69–6.69,P=0.13)。

4) 在单独的支架回收或支架联合接触抽吸手术中,球囊导管均没有明显减少操作次数(OR=-0.26,95%CI:-0.59–0.06,P=0.11;OR=-0.36,95%CI:-0.99–0.27,P=0.26)。

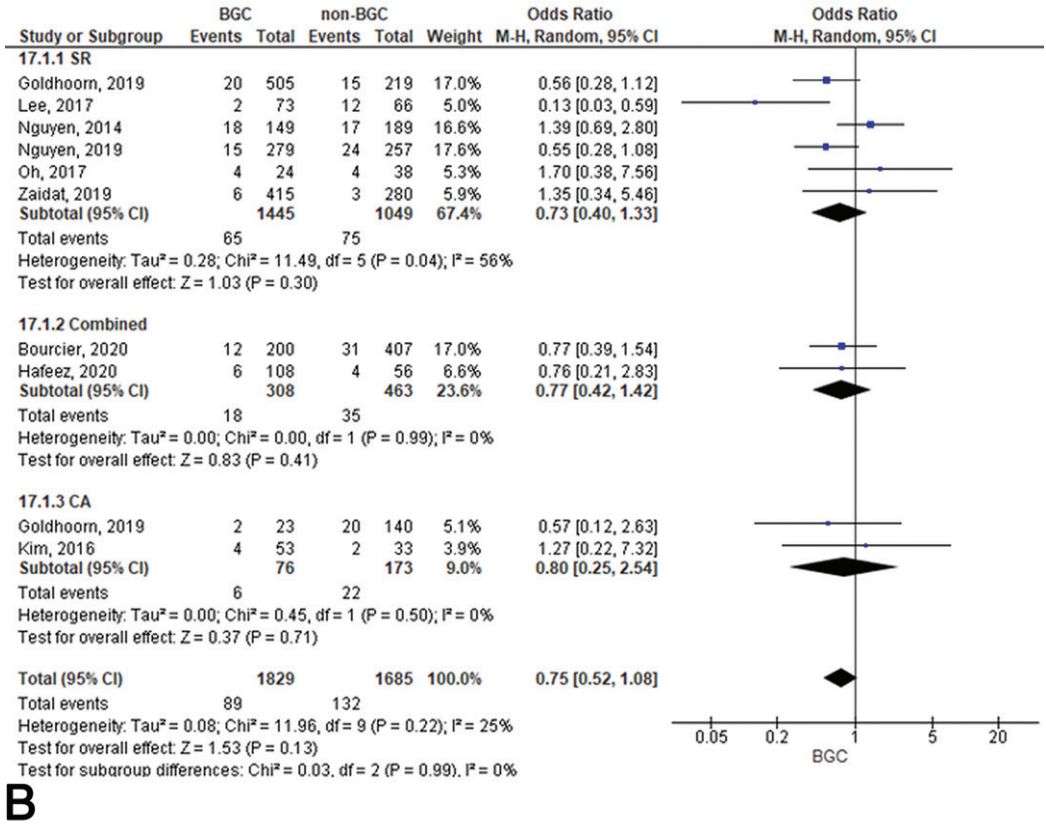

5) 在单独的支架回收或接触抽吸手术中,球囊导管对减少远端或新发血栓形成的作用均不明显(OR=0.51,95%CI:0.17–1.5,P=0.22;OR=0.4,95%CI:0.11–1.38,P=0.15);也没有明显减少sICH发生率(OR=0.73,95%CI:0.4–1.33,P=0.30,OR=0.8,95%CI:0.25–2.54,P=0.71)(见图1B)。

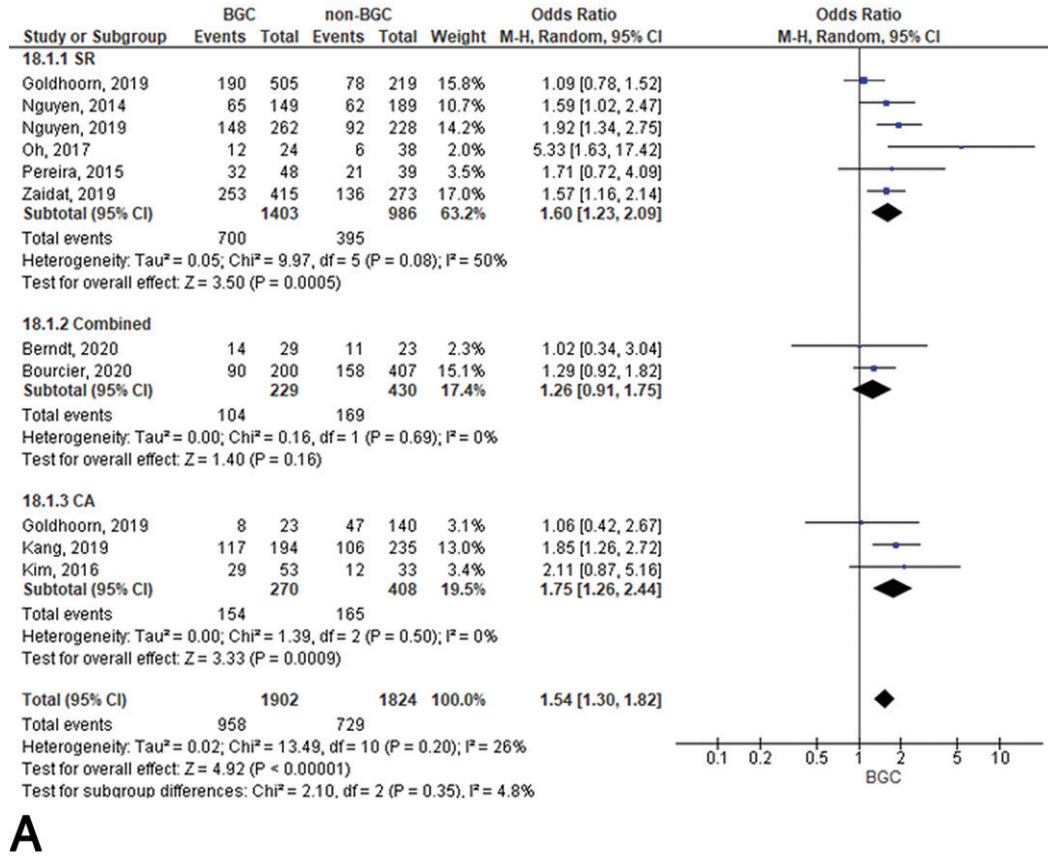

6) 在单独的支架回收或接触抽吸手术中,球囊导管均可以改善患者的预后(mRS 0-2分) (OR=1.6,95%CI:1.23–2.09,P<0.001,OR=1.75,95%CI:1.26–2.44,P<0.001)(见图1A)。

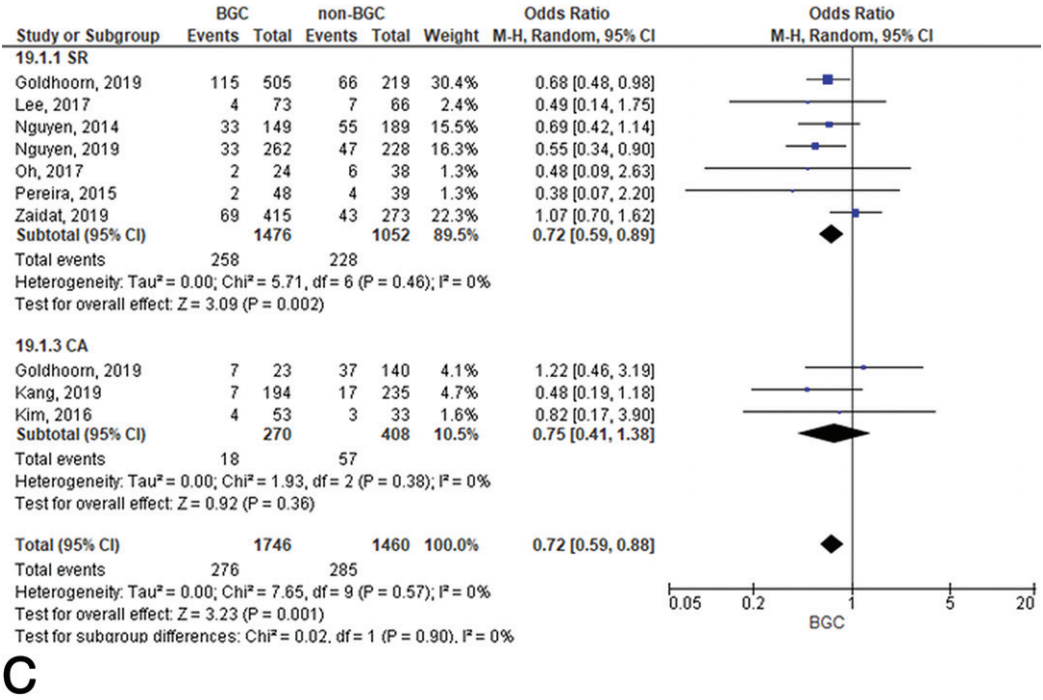

7) 在单独的支架回收手术中,球囊导管可以显著减少死亡率(OR=0.72 95%CI:0.59–0.89,P<0.001),但在一线接触抽吸手术中效果不明显(OR=0.75 95%CI:0.41–1.38,P=0.36)(见图1C)。

图1

研究结论

最后,荟萃分析表明使用球囊导引导管能够缩短手术操作时间。当使用一线支架取栓或吸栓时,使用球囊导管可改善急性缺血性卒中患者的临床和手术效果,而使用联合取栓方式并没有获得这种效果。