第一作者:

白雪松(首都医科大学在读研究生)

通讯作者:

焦力群(首都医科大学宣武医院)

摘要

背景:

本研究旨对首次通过效应(FPE)和多次通过效应(MPE)治疗急性缺血性卒中(AIS)的安全性和有效性的现有文献进行系统综述和荟萃分析。

方法:

检索主要文献数据库,查找有关AIS首次机械取栓成功或完全再通的临床研究。使用多种评价方法对研究的偏倚程度进行评估。研究结果的异质性程度用I2来表示。采用亚组分析、meta回归分析和敏感性分析来探讨异质性的来源。使用漏斗图形对发表偏倚进行评估。

结果 :

共有9篇研究进入最终分析。成功再通(mTICI 2b-3)在FPE和MPE患者中预后良好的比例分别为49.7%(95%CI:40.5-58.9%)和34.7%(95%CI:26.8-42.7%)。3个月的死亡率分别为13.8%(95%CI:10.8-16.9%)和26.0%(95%CI:17.7-34.2%)。完全再通(mTICI 2c-3的患者预后良好的比例分别为62.7%(95%CI:51.2-74.2%)和47.7%(95%CI:37.4-58.0%);死亡率分别为11.5%(95%CI:4.9-18.2%)和17.0%(95%CI:5.2-28.7%)。对于再通成功的AIS患者,FPE较MPE预后更佳(OR:1.85,95%CI:1.48-2.30;p<0.01;I2=0%),死亡率更低(OR:0.58,95%CI:0.42-0.79;p=0.001;I2=61.9%)。完全再通患者的亚组分析结果无统计学差异,FPE较MPE预后更佳(OR:1.79,95%CI:1.40-2.28;p<0.01;I2=0%),死亡率更低(OR:0.61,95%CI:0.44-0.86;p=0.005;I2=0%)。

结论:

无论成功或是完全再通,FPE比MPE患者具有更好的预后。

关键词:

急性缺血性卒中;机械取栓;首次通过效应;多次通过效应;预后;系统综述

[REF: Bai X, Zhang X, Yang W, et al. Influence of first-pass effect on recanalization outcomes in the era of mechanical thrombectomy: a systemic review and meta-analysis. Neuroradiology. 2021;63(5):795-807. doi:10.1007/s00234-020-02586-7] PMID: 33084936

脑卒中是常见的死亡和致残原因,是当代社会公共卫生和经济负担的主要问题[1]。过去的十年中,一些大型的随机对照临床试验(RCTs)提示在急性缺血性卒中(AIS)患者的治疗中,机械取栓(MT)优于静脉注射组织型纤溶酶原激活剂(tPA)[2]。同时近期的美国心脏与卒中协会(AHA/ASA)建议将MT作为近端大动脉闭塞AIS患者的治疗首选[3]。

MT达到成功再通与良好功能预后相关[4-6]。尽管临床试验中的再通率很高(>70%),但AIS患者的功能独立性仅为50%[4,6]。血管造影结果和功能结果不同提示存在决定功能预后的其他因素。值得注意的是,在MT的实际操作过程中,为了取得良好结果而进行多次尝试的现象较为常见。但多次再通与首次再通的效果差异未得到重视。近年来,机械取栓首次通过效应(FPE)的临床价值在MT相关临床中得到了广泛的推广和讨论。FPE的定义是:在不使用补救措施的情况下,使用器械一次性实现完全或成功再通[9-11]。从理论上讲,多次尝试可能会延长手术时间,导致血管内皮损伤,从而降低血管再通的疗效,这与首次通过血管再通相比是不理想的[9-14];然而,到目前为止,FPE和多次再通效应(MPE)的比较结果仍然不一致。例如,尽管一些研究显示FPE在功能预后方面优于MPE[7,14],Mohammaden等人未能确定FPE[9]的临床价值。此外,FPE与MPE患者的死亡率方面也存在不一[7,9,10,14]。

由于现有证据的存在不一致,AIS患者首次或多次通过后的结果需要进一步论述。本系统综述和荟萃分析总结了目前比较FPE和MPE取栓治疗AIS的安全性和有效性的文献,旨在阐明首次血管再通较多次血管再通在成功或完全再通方面是否有更好的临床结果。

本研究严格遵循系统回顾和荟萃分析的操作指南(PRISMA)[15]。两名独立研究人员对MEDLINE、EMBASE、Web of Science和Cochrane四个主要数据库进行了检索,并检索了公开可获得的临床试验注册网站,例如ClinicalTrials.gov。本文仅纳入2020年8月30日之前的英文文献。检索策略包含以下关键词:“急性缺血性卒中”、“机械取栓”、“血管内取栓”、“首次通过效应”、“再通”、“预后”。

采用纳入人群、干预、比较、结局(PICO)模型来确定研究设计的标准。

纳入标准:成年患者(年龄≥18岁),大血管闭塞(LVO)致AIS,包括前循环或后循环闭塞。动脉闭塞可通过计算机断层血管造影(CTA)、磁共振血管造影(MRA)或数字减影血管造影(DSA)确诊。经介入后DSA检测,MT后患者再通完全(定义是mTICI评分2c-3)或再通成功(定义是mTICI评分2b-3)。mTICI 2c和3评分有相似预后,因此将mTICI 2c和3评分合并为完全再通组[16-17]。

排除标准:基线mRS评分≥3的患者。非动脉粥样硬化导致的动脉闭塞,如夹层、烟雾病、血管痉挛或血管炎。脑出血患者,脑卒中前CT或MRI显示明显小脑占位效应和急性脑积水。

MT与FPE使用不同的取栓设备,包括直接抽吸或支架取栓,取栓前有或没有经过静脉溶栓均可。最初的研究将FPE定义为不使用补救措施,单次通过器械实现完全再通或成功再通[7,9,11,18]。

通过使用不同的血栓切除设备(包括直接抽吸或支架取栓),采用或不采用静脉溶栓。

至少报告了下列结局之一:

1. 根据欧洲急性卒中合作研究(ECASS)分类,出血性并发症包括出血性卒中转化和实质出血

2. 症状性颅内出血(sICH)定义为影像学上的颅内出血,并在干预后24小时内NIHSS评分至少增加4分,这与第二次欧洲澳大利亚急性卒中研究分级[19]一致

3. 手术并发症,如动脉夹层或血管损伤

4. 预后良好定义为3个月时改良Rankin评分(mRS)为0-2或等于卒中前评分

5. 3个月内的死亡率

我们纳入了RCT和观察性研究,包括队列研究、病例对照研究和纳入患者超过10人的病理研究。如果只纳入RCT,纳入观察性研究可以获得足够的数据进行结果评估,并减少因统计力低而导致的Ⅱ型误差[20-21]。未报道上述结果或因并发症无法提取的研究被排除。

两位作者(YZ和YW)独立检索了主要数据库,以纳入符合条件的研究。在筛选初期,我们对标题、关键词和摘要进行了搜索,并排除了不相关的研究。随后,我们获得了所有剩余研究的完整文章,并仔细检查了筛选标准,详细记录了纳入或排除研究的原因。第三位作者(TW)解决了两位作者在研究选择上的不一致。

纳入研究的数据提取也由两位独立审稿人(LL和YF)按照标准化的数据提取表进行。纳入研究的提取信息如下:

1. 研究特点,包括作者、发表时间、国家、FPE组和MPE组患者人数、纳入和排除标准;

2. 纳入患者的基线特征,包括平均年龄、性别、病史、血管造影闭塞部位、入院NIHSS评分、基线情况、MT策略、tPA使用情况和手术时间;

3. 结局,如出血性并发症,sICH,手术并发症,良好预后和3个月时的死亡率。

如果两位作者在数据提取上存在分歧,会寻求第三位作者的帮助。对于纳入研究中缺失或不明确的数据,我们尝试通过电子邮件直接联系相应作者来提取数据。

两位作者(YZ和KY)独立评估了纳入研究的偏倚风险。在RCT的选择过程中应用了Cochrane Collaboration作为评判标准。观察性研究采用NOS表,包括队列研究和病例对照研究[22]。对于病例研究,采用病历系列和病例报道方法学准则中描述的方法[23]。采用统计评估合并结果的异质性,其中值大于60%为高异质性。采用DerSimonian和Laird方法对结果进行随机效应估计。如果异质性较轻或中等,则采用Mantel-Haenszel固定效应估计方法。在结果异质性和足够研究高的情况下,我们根据闭塞部位(如前循环或后循环)进行亚组分析。采用meta回归和敏感性分析来探讨异质性的潜在来源。

所有数据分析和异质性评估均采用STATA统计软件(version 15.0,STATA Corp,College station,Texas,USA)。对于二分数据,我们采用95%置信区间(CI)的比值比(odds ratio,OR),连续数据采用95%置信区间(CI)的均数差(mean difference,MD)。p值<0.05为差异有统计学意义。如果纳入的研究数量超过10篇,则通过漏斗图评估发表偏倚。

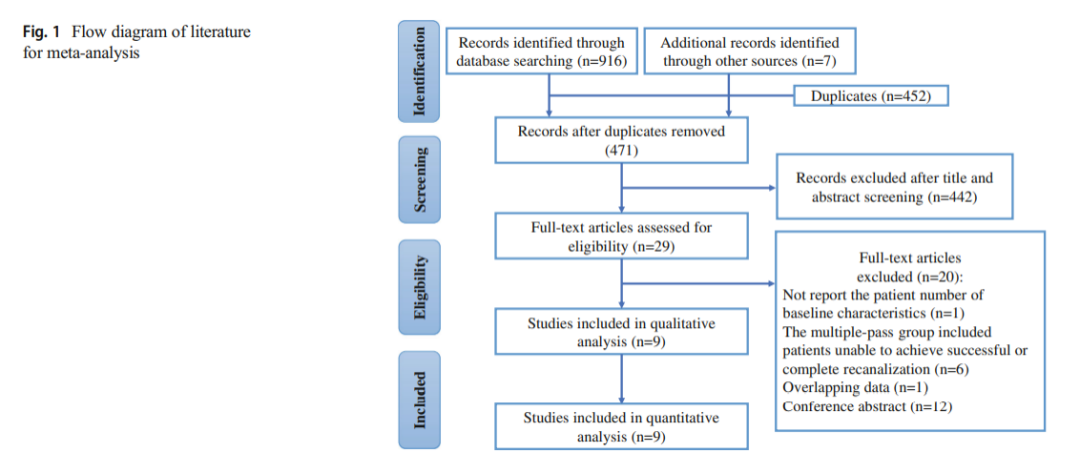

首先,我们从四个主要的电子数据库和临床注册试验中纳入923篇文献、摘要和相关的临床试验。其中,29篇有全文的文章被补录,最终有9篇纳入定性和定量分析。研究选择过程及排除原因总结如图1所示。

图1. meta分析的文献流程图。

图1. meta分析的文献流程图。

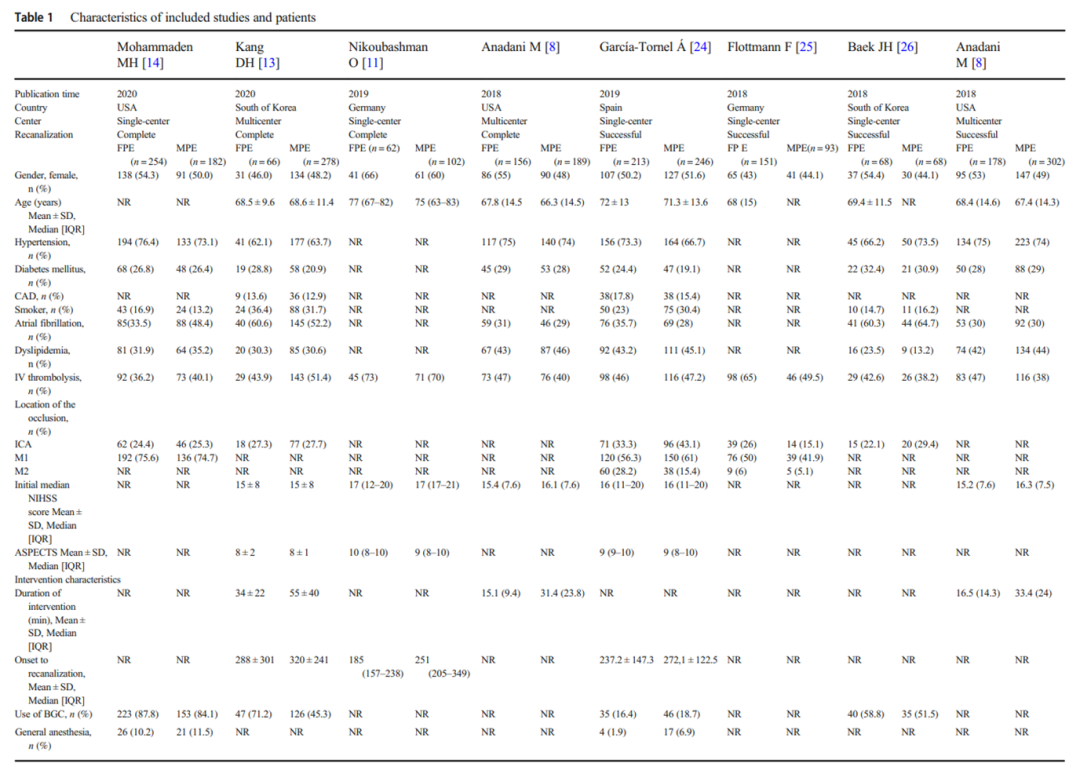

共有9项研究2468例患者符合纳入标准[7-12,14,24-25]。有一项研究同时报道了[8]成功和完全再通的临床结果,有两项研究无法提取基线特征[7,11],其余纳入研究的特征见表1。所有研究都是在2018年之后发表的,其中4项在欧洲进行,3项在美国进行,2项在亚洲进行。有4个多中心研究,其余为单中心研究。每项研究的患者数量从91到480不等,大多数为女性。NIHSS评分均值为11~21分,术前ASPECTS评分均值为8~10分。血管造影的闭塞部位多位于前循环,尤其是颈内动脉和大脑中动脉M1段。此外,有4项研究发现,FPE的干预时间和开始再通的时间都比MPE短[8,10,12,14]。

表1. 纳入研究和患者特征

注:FPE,首次通过效应;MPE,多次通过效应;NR,未报道;CAD,冠状动脉疾病;SD,标准差;IQR,四分位数范围;IV静脉;ICA,颈内动脉;NIHSS,国立卫生研究院卒中量表;ASPECTS,Alberta卒中项目早期CT评分

*有1项研究同时报道了成功和完全再通的临床结果[8],2项研究无法提取基线特征[7,11],其余纳入研究的特征见表1。

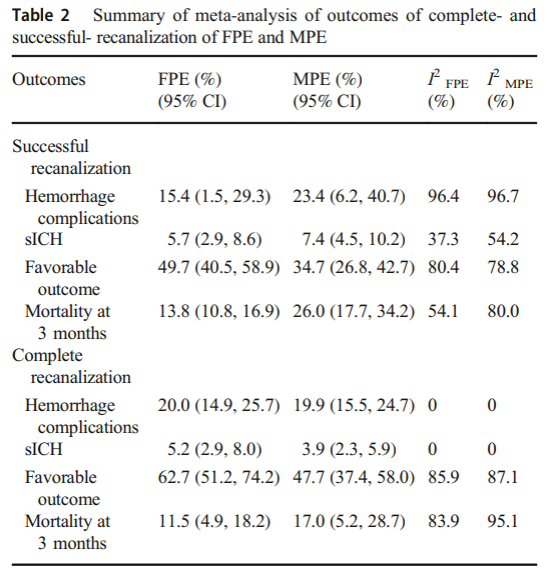

FPE组和MPE组的meta分析结果见表2。FPE组和MPE组再通成功率分别为15.4%(95%CI:1.5~29.3%)和23.4%(95%CI:6.2~40.7%);脑出血的风险分别为5.7%(95%CI:2.9-8.6%)和7.4%(95%CI:4.5-10.2%);良好结果的汇总比例分别为49.7%(95%CI:40.5-58.9%)和34.7%(95%CI:26.8-42.7%);3个月时的死亡风险分别为13.8%(95%CI:10.8-16.9%)和26.0%(95%CI:17.7-34.2%)。对于完全再通,FPE组和MPE组的结果分别如下:FPE组和MPE组出血并发症的估计风险分别为20.0%(95%CI:14.9-25.7%)和19.9%(95%CI:15.5-24.7%)。脑出血的风险分别为5.2%(95%CI:2.9-8.0%)和3.9%(95%CI:2.3-5.9%)。合并的良好预后比例为62.7%(95%CI:51.2-74.2%)和47.7%(95%CI:37.4-58.0%)。3个月的死亡率分别为11.5%(95%CI:4.9-18.2%)和17.0%(95%CI:5.2-28.7%)。以上分析结果见补充图(图)3-18。

表2. FPE和MPE完全和成功再通的meta分析总结

注:CI,置信区间;FPE,首次通过效应;MPE,多次通过效应;I2,异质性导致的变异;I2MPE,FPE异质性;I2MPE,MPE异质性;sICH,有症状颅内出血

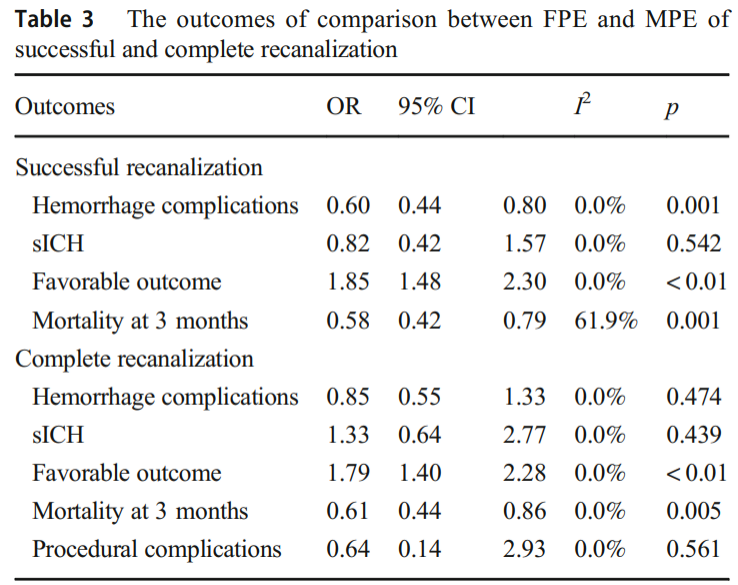

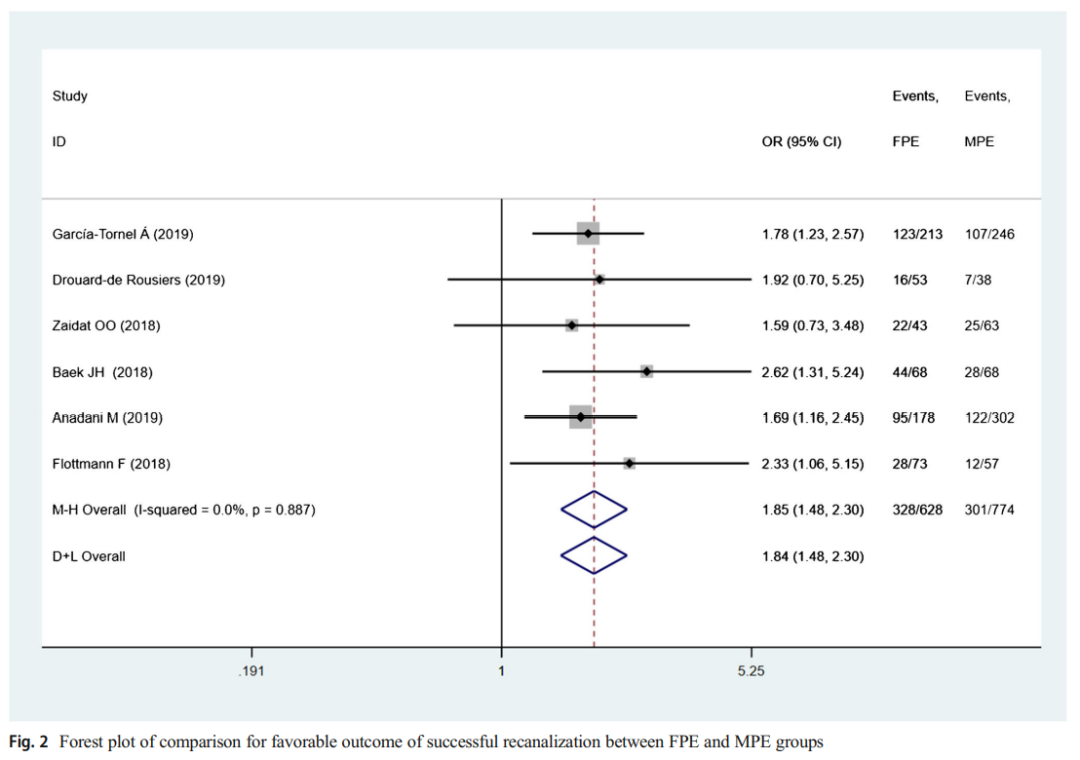

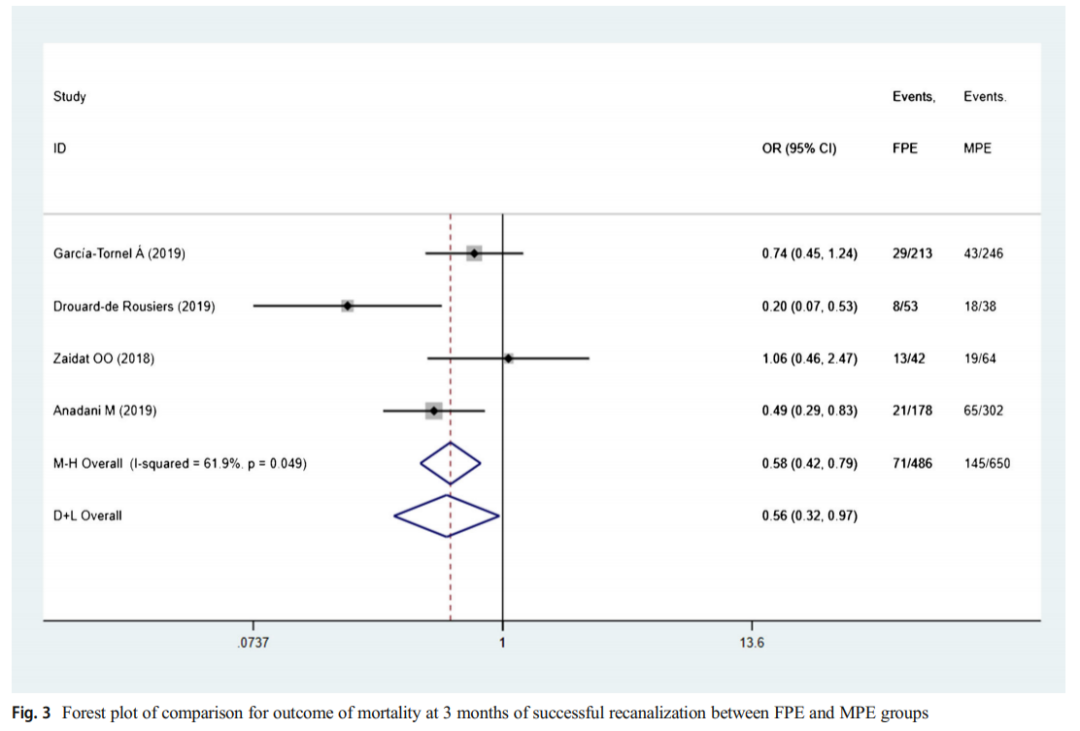

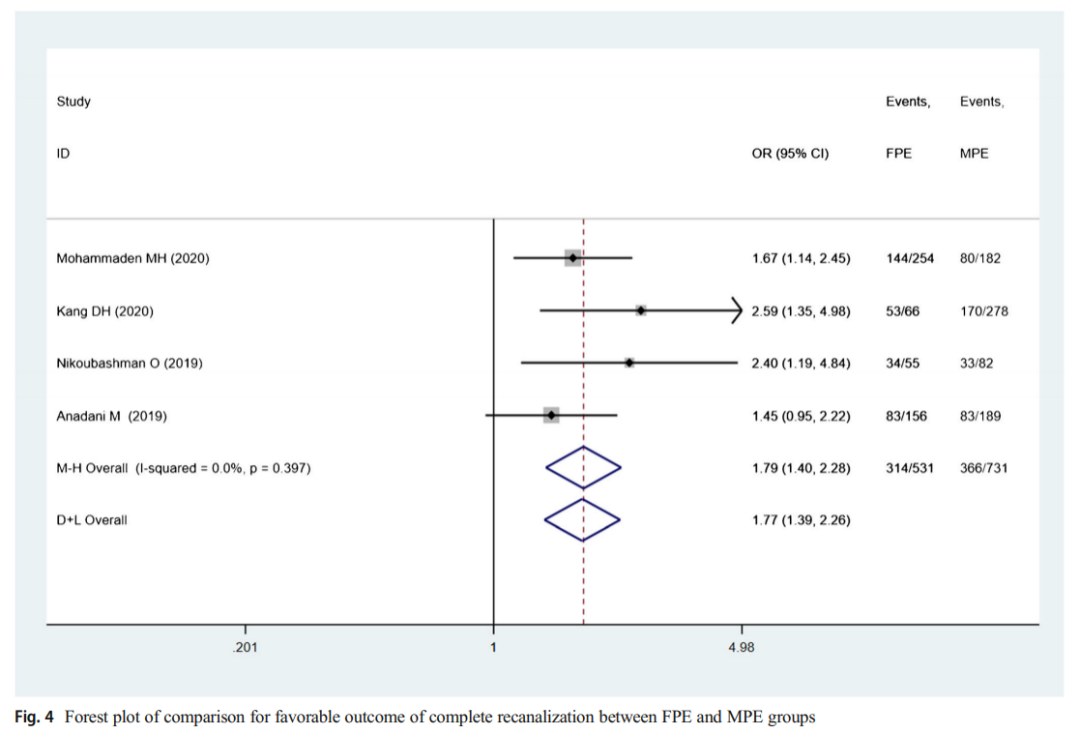

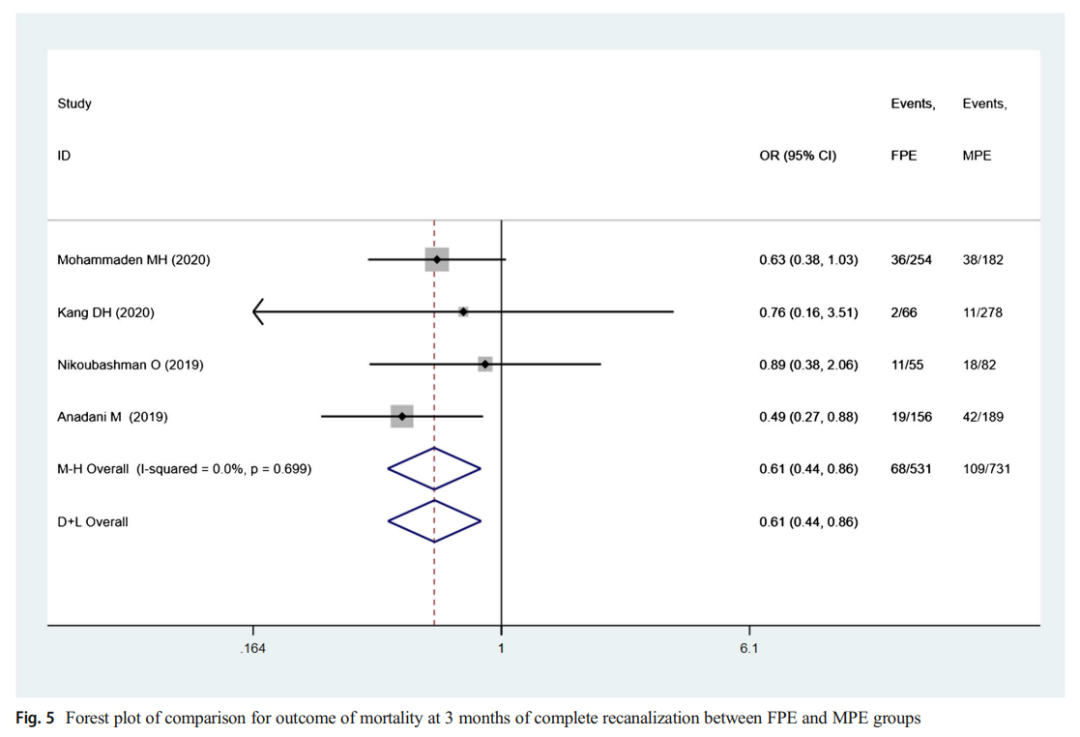

FPE和MPE在成功和完全再通患者中的对比性结果见表3。在这个亚队列中,FPE组出血并发症的风险低于MPE组(OR:0.60,95%CI:0.44-0.80;p=0.001;I2=0%)(补充图19)。良好结局结果显示,FPE优于MPE(OR:1.85,95%CI:1.48~2.30;p<0.01;I2=0%)(图2)。FPE组在3个月时的死亡率显著低于MPE组(OR:0.58,95%CI:0.42-0.79;p=0.001;I2=61.9%)(图3)。考虑完全再通时,FPE优于MPE(OR:1.79,95%CI:1.40~2.28;p<0.01;I2=0%)(图4)。此外,对于3个月的死亡率,FPE的风险显著低于MPE(OR:0.61,95%CI:0.44-0.86;p=0.005;I2=0%)(图5)。

表3. FPE与MPE成功、完全再通的比较结果

注:OR,比值比;CI,置信区间;FPE,首次通过效应;MPE,多次通过效应;I2,异质性导致的变异;sICH,症状颅内出血

图2. 比较FPE组和MPE组成功再通预后的森林图。

图3. FPE组和MPE组成功再通后3个月死亡率的比较森林图。

图4. 比较FPE组和MPE组完全再通预后的森林图。

图5. FPE组和MPE组完全再通3个月死亡率的比较森林图。

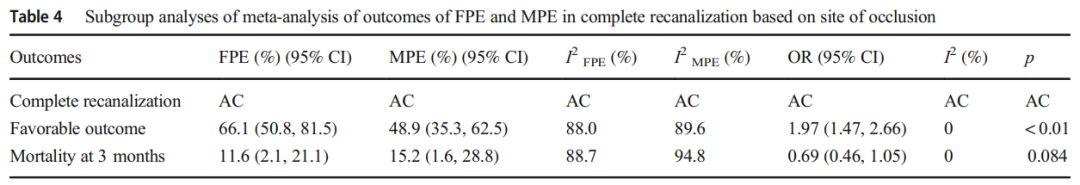

我们统计了前循环卒中完全再通亚组分析FPE与MPE的结果(表4)。针对前循环的亚组分析结果显示,FPE和MPE预计预后良好的比例为66.1%(95%CI:50.8-81.5%)和48.9%(95%CI:35.3-62.5%)。FPE的3个月死亡率为11.6%(95%CI:2.1-21.1%),MPE的3个月死亡率为15.2%(95%CI:1.6-28.8%)。在前循环卒中患者预后比较中,FPE明显优于MPE(OR:1.97,95%CI:1.47-2.66;p<0.01;I2=0%)3个月死亡率也较低(OR:0.69,95%CI:0.46-1.05;p=0.084;I2=0%)。上述亚组分析结果见文章补充材料中的图24-29。由于研究有限,未能对FPE和MPE在前循环卒中和后循环卒中中成功再通的亚组结果进行分析。

表4. 基于闭塞部位的FPE和MPE在完全再通中的meta分析亚组分析

注:CI,置信区间;FPE,首次通过效应;MPE,多次通过效应;I2,异质性导致的变异;I2FPE,FPE异质性;I2MPE,MPE异质性;OR,比值比;AC,前循环

采用Newcastle Ottawa量表评估观察性研究(如病例对照研究)的偏倚风险,纳入的研究多数为低风险偏倚(参见在线补充文件2)。通过meta回归和敏感分析来探讨潜在的异质性。结果表明,出版年份可能是异质性较高的一个来源。漏斗图用于研究发表偏倚,结果显示没有明显的偏倚报告。以上分析结果见补充图30-79。

这是第一个比较FPE与MPE临床结果的系统回顾和荟萃分析。结果显示,首次取栓实现成功再通率为37.1%-61.9%[7,8,11-12,24-26]。此外,FPE较MPE在3个月随访时表现出更好的预后和更低的死亡率,无论是完全再通(良好功能结局,62.7% vs 47.7%;死亡率,11.5% vs 17.0%)还是成功再通(良好功能结局,49.7% vs 34.7%;死亡率,13.8% vs 26.0%)。此外,无论FPE还是MPE,完全再通都比成功再通具有更好的预后和更低的死亡率。实现完全再通的前循环卒中患者的亚组分析显示,FPE比MPE更有可能获得良好的预后(66.1% vs 48.9%)。

MT已成为急诊大血管闭塞(ELVO)性AIS的标准治疗方法,并在2015年得到了大量RCT研究的支持,均肯定了MT的安全性和有效性[6,27-28]。FPE的概念最初是在2018年被提出的,显示FPE与较好预后相关[7]。Garcia-Tornel,A.等人提出了几种可能机制[12-13]。例如血栓形态和成分的变化,可能会随着取栓器械/血块多次相互作用增加摩擦系数,增加取栓困难程度[23-24]。另一项研究[29]对再通前血栓成分分析,发现第二次器械通过后,血栓的纤维蛋白百分比更高,因此每次器械通过都有可能降低血栓完全再通的概率。此外,与FPE相比,MPE的出血性并发症发生率更高。其可能原因有很多,如增加血管损伤风险,多次尝试可能会导致血管损伤累积[8,30]。此外,一些研究发现MPE的手术时间较长[8,10,12,14],这可能导致梗死进展率较高,很可能造成出血性血栓出血[8,10,12,14]。

实现FPE可能与一些临床特征有关,如血栓特征、血栓摘除技术以及先进的设备。不同的研究中已经发现血栓体积[33]和位置[7,34]可能与FPE相关。同样,在Nikoubashman等人的研究中发现,支架取栓联合ADAPT可增加再通几率(46% vs 32%)[10]。在许多研究中,使用大口径BGC导管也被认为可促进FPE[7,14,33,35]。因此,正如Zaidat等人提出,FPE可能涉及多种因素的协同作用,包括操作者经验、BGC的使用、新设备和不同的取栓技术应用[7]。由于资料有限,目前无法进行基于病变位置、治疗方式或不同技术的比较,有待进一步研究。

尽管我们的研究结果表明FPE比MPE具有显著的优势,但仍有必要追求成功甚至完全再通,即使以多次操作为代价。在本研究中,MPE完全再通和成功再通预后良好比例分别为47.7%和34.7%。另外,48.9%的前循环卒中患者采用MPE完全再通仍可获得良好的预后。MPE患者预后良好的比例高于既往报道的IV tPA患者的预后[28,26]。在Garcia-Tornel,A.等人的研究中,再通患者即使多次操作后仍有与单次操作有相似的功能障碍风险[13]。Flottmann,F.等人也发现,三分之二的成功再通的闭塞经多达3次再通尝试有很高的再通风险,但预后良好的概率并未提升[24]。因此,多次操作实现再通的最佳界点还有待商榷。此外,在以往的RCT中,FPE和MPE之间的差异普遍被忽视,未来的研究需要明确多次操作后再通与未取栓或MT后未再通的结局差异。

这项研究有一些局限性,需加以解决。由于FPE的概念比较新颖,目前仅纳入了最新发表的相关文章,而且纳入的研究多为小样本量的回顾性研究。其次,由于资料有限,无法进行治疗方式和后循环的亚组分析。一些临床参数,如术前ASPECTS评分和再通时间是重要的且可能会影响AIS的治疗结果,但由于数据类型的不一致性,无法对这些参数进行meta分析 [8,10,12,14]。此外,本研究不能回答FPE只是一种表象还是内在决定因素,潜在机制有待进一步研究[10]。然而,本荟萃分析中观察到FPE优于MPE的结果,通过个体化治疗策略,如影像学评估、先进的设备和辅助技术,最大限度地提高FPE取栓的可能性是必要的。

FPE在MT治疗中可取得更好的再通预后。与MPE相比,当成功或完全再通时,FPE具有更好的疗效。完全再通比不完全的成功再通有更好的疗效,因此应争取一次再通。未来需要进一步研究后循环卒中的FPE和MPE的结局差异。

![]()

第一作者

白雪松

首都医科大学在读研究生

![]()

通讯作者简介

焦力群

首都医科大学宣武医院

主任医师,教授

介入放射科主任,神经外科副主任,脑血运重建中心主任,博士生导师

国家卫健委脑防委缺血性卒中外科专业委员会主委

国家卫健委脑防委缺血性卒中介入专业委员会副主委

中国医师协会神经介入专业委员会副主委

国家重点研发计划首席科学家

《中国脑血管病杂志》主编

中央保健专家北京介入医学会副会长

北京神经内科学会神经介入委员会主委等职务

毕业于山东医科大学,先后师从于朱树干教授和凌锋教授,获得神经外科硕士和博士学位,并在鲍圣德教授的指导下,在北京大学完成博士后研究

REFERENCES:

>>上下滑动查看更多内容<<