如今,口感多变的酒精饮品层出不穷,让越来越多的人爱上了酒精带来的美妙体验。一篇发表于《柳叶刀》的研究发现,全球酒精摄入量正在增加。从2010年到2017年,全球年酒精总消耗量增长了约70%。研究人员估计,到2030年有近四分之一的人至少每月过量饮酒一次[1]。

俗话说“何以解忧,唯有杜康”,很多人选择在忧愁时借酒浇愁,那么一醉真的能解千愁吗?小胶质细胞仰天长啸:快醒醒吧!!!

大家好,我是大脑中最主要的免疫细胞——小胶质细胞,英文名叫做microglia,洋气吧。平时我是一名爱岗敬业的巡逻兵,和我的兄弟姐妹们一起严密监控着自己附近的环境。同时,我还兼职了清洁工,神经元碎片等等的“废物”被我及时一扫而光。而当大脑出现损伤或感染时,我就会迅速化身为一个战士,奔赴前线,冲锋陷阵,引发大脑中的免疫反应。此外,我还可以通过修剪突触,帮助神经元健康成长。在大脑里,我可是人见人爱的优秀公民呢。在今天的故事中,我可是主角。

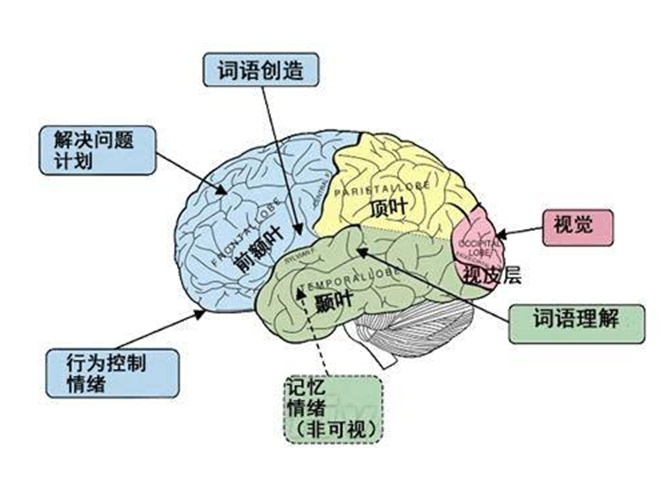

在这项研究中,研究人员通过连续十天的乙醇暴露来模拟重复的过量饮酒过程。“酒鬼”组小鼠每天口服摄入1.5 g/kg的酒精(相当于一个75kg成年人,每天喝五杯含有12g酒精的酒),而对照组的小鼠每天摄入等量的水,随后主要观察其前额叶皮层发生的变化。前额叶皮层(prefrontal cortex, PFC)是大脑重要的控制中心,关系着人的思维活动和行为表现。前额叶皮层还关系着人的情绪,左侧PFC与积极情绪相关,而右侧PFC与消极情绪相关。当前额叶皮层过度活跃时,可能引发焦虑等情绪,影响判断力,导致冲动行为(图1)。

图1. 前额叶的功能

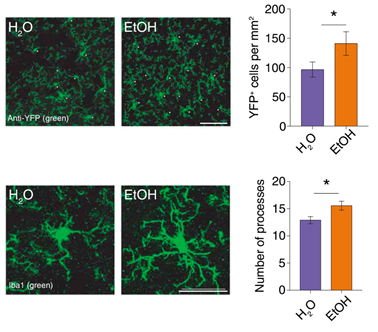

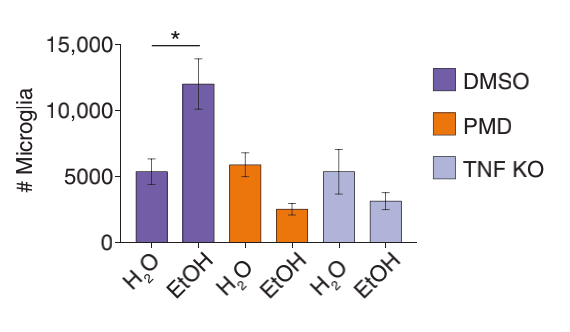

研究人员发现,相较于巨噬细胞、T细胞、B细胞等免疫细胞以及大脑中的“兼职”免疫细胞——星形胶质细胞来说,小胶质细胞对酒精摄入更加敏感。“酒鬼”组小鼠PFC区域的的小胶质细胞被激活,体现为数量增加和形态的显著变化(图2)。

图2. “酒鬼”组小鼠的小胶质细胞数量和形态发生变化

亲爱的小胶质细胞,快进入备战状态。

Yes, sir! 我已经跃跃欲试了!

为了搞清楚向小胶质细胞发号施令的神秘人物是谁,研究人员对小胶质细胞进行了转录组分析,发现指挥小胶质细胞在酒精过量摄入的情况下被激活并进行增殖和迁移的头号候选人是肿瘤坏死因子TNF。研究人员发现,当抑制TNF的产生时,酒精过量摄入引发的小胶质细胞数量增多的现象减轻(图3)。证明TNF确实是小胶质细胞响应酒精摄入的指挥官。

图3. 抑制TNF的产生导致“酒鬼”组小鼠的小胶质细胞数量不增加

现在插播一条紧急快讯。前方记者发来报道,小胶质细胞指挥官TNF竟由小胶质细胞自己产生!酪氨酸激酶Src和其下游的NF-κB作为情报员将信号传递至控制中心——细胞核,使得小胶质细胞产生更多的TNF,从而激活小胶质细胞。

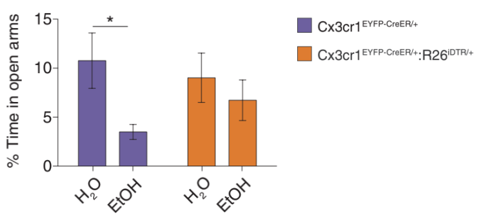

对于人类来说,饮酒总与快乐、忧愁等情绪密切相关。而前额叶皮层的活跃往往也会带来情绪和行为上的影响。那么过量饮酒情况下大脑中小胶质细胞的激活又会对行为和情绪带来什么影响呢?研究人员采用高架迷宫来评估“酒鬼”组小鼠和对照组小鼠的焦虑程度(小鼠进入开放臂的次数越少、停留时间越短,表明小鼠的焦虑程度越高)。实验发现“酒鬼”组小鼠进入开放臂的时间比例显著低于对照组,而当小胶质细胞被特异性清除时,这种差异消失(图4)。

图4. 过量酒精摄入引发小鼠焦虑样行为

此外,研究人员还发现,过量酒精摄入还会导致小胶质细胞对突触的吞噬能力增加,导致“酒鬼”组小鼠前额叶皮层的兴奋性突触减少。酒精引发的髓鞘损伤、神经退行性病变还可能进一步引发认知缺陷和痴呆[2]。也就是说,酒精真的会使你变傻!

青少年饮酒对大脑造成的损伤则更为严重,青少年酗酒会改变基因的表达,影响大脑杏仁核(与焦虑、恐惧等情绪相关)的神经连接,对大脑造成永久损伤,并增加成年后出现酒精滥用、焦虑和酒精相关的失忆症状的倾向[3,4]。看来,年轻时欠下的债总是要还的......

敲黑板:

小酌怡情,大酌伤身。年轻人,可不要再贪杯啦!

【注】部分图片转载自网络

Socodato Renato, Alves Renata Lopes. (2020). Daily alcohol intake triggers aberrant synaptic pruning leading to synapse loss and anxiety-like behavior. Science Signal STKE. 13. doi: 10.1126/scisignal.aba5754.

https://stke.sciencemag.org/content/13/650/eaba5754

[1] Callinan S, & Livingston M. (2019). Increases in alcohol consumption in middle-income countries will lead to increased harms. The Lancet 393(10190): 2471–2472.

doi: 10.1016/s0140-6736(18)33002-2

[2] Henriques JF, Portugal CC, Canedo T, Relvas JB, Summavielle T, Socodato R. (2018) Microglia and alcohol meet at the crossroads: Microglia as critical modulators of alcohol neurotoxicity. Toxicol Lett. 283:21-31.

doi: 10.1016/j.toxlet.2017.11.002.

[3] Yuen W S., Chan G., et al. (2021) Trajectories of alcohol‐induced blackouts in adolescence: early risk factors and alcohol use disorder outcomes in early adulthood. Addiction, Online ahead of print.

doi: 10.1111/add.15415.

[4] Evan J. Kyzar, John Peyton Bohnsack, Huaibo Zhang, Subhash C. Pandey. (2019) MicroRNA-137 drives epigenetic reprogramming in the adult amygdala and behavioral changes after adolescent alcohol exposure. eNeuro 6(6):ENEURO.0401-19.2019

doi: 10.1523/ENEURO.0401-19.2019

复旦大学脑科学转化研究院

官网:itbr.fudan.edu.cn

邮箱:itbr@fudan.edu.cn

扫码关注我们

1

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、AiBrain所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。