精彩内容请点击下方视频观看

01

腰椎间盘突出伴神经根病是什么?

腰椎间盘突出伴神经根病(Lumbar Disc Herniation with Radiculopathy),是由于腰椎的椎间盘超过正常椎间盘边界范围,压迫神经,导致下肢疼痛,无力,肌节麻痹或皮节感觉异常的一种疾病。

神经根受压程度的不同,将导致症状的不同,同时也将影响治疗方式的选择。

通常来说,神经根压迫越重,导致疼痛、无力的症状也更严重,更加倾向于手术治疗。

02

我们该用什么工具进行神经根受压的评估呢?

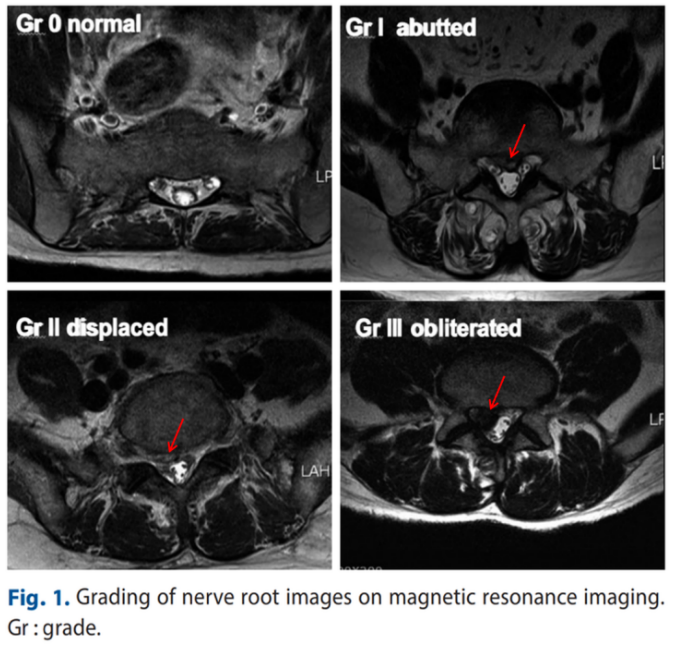

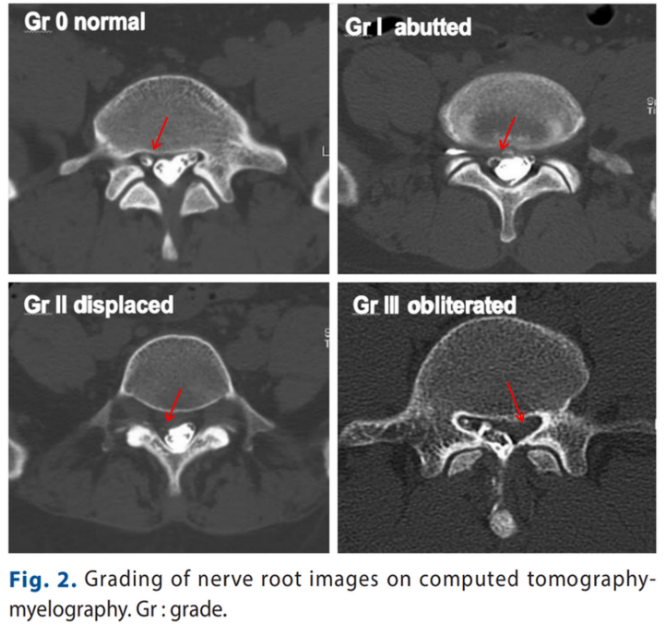

常用的方法为MRI(Magnetic resonance imaging )评估和CTM(Computed tomography-myelography)评估。

图1.通过MRI评估神经根受压程度

图2.通过CTM评估神经根受压程度

03

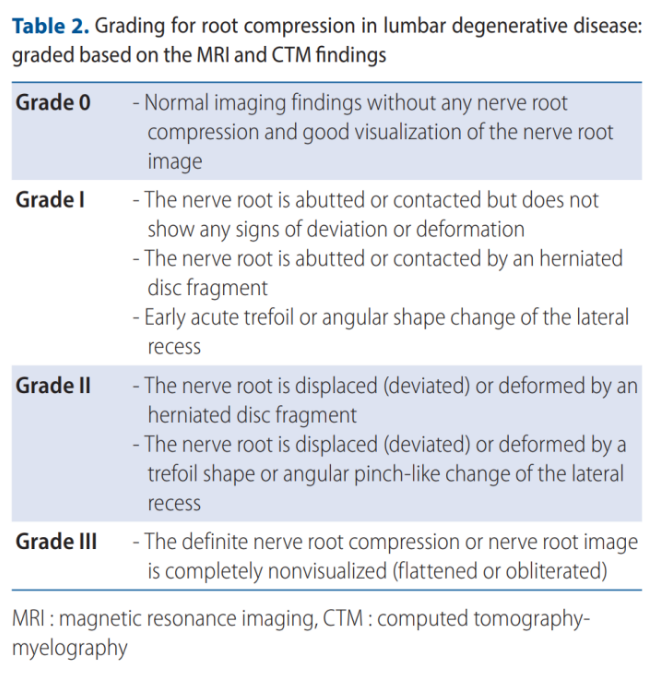

依据神经根受压的程度,可分为4个等级(见图1、图2)

0级:影像学表现正常,无神经根受压,神经根影像清晰。

1级:与神经根有临近或接触,但未显示任何偏移或变形的迹象;神经根被突出的椎间盘(碎片)毗连或接触;急性早期三叶草形侧隐窝角变化。

2级:椎间盘突出导致神经根移位(偏移)或变形;侧隐窝的三叶草状或角捏样改变使神经根移位(偏移)或变形。

3级:明确的神经根受压(移位、变型)或神经根图像完全不可见。

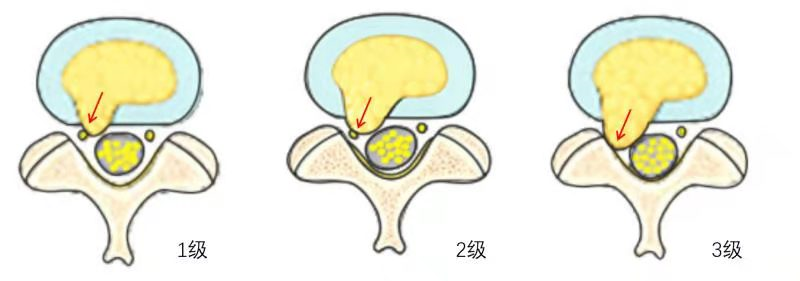

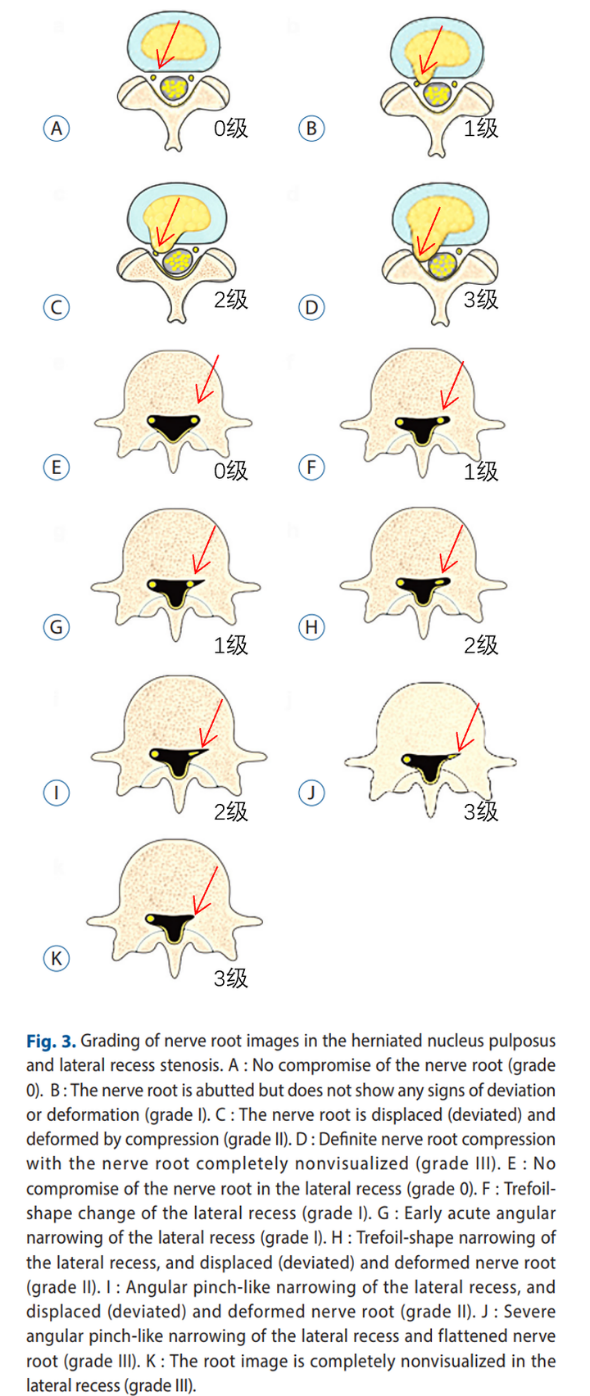

图3.椎间盘突出和侧隐窝狭窄的神经根受压分级。

A. 未发生椎间盘与神经根的接触(0级); B. 椎间盘与神经根是毗连的,但没有任何偏移或变形的迹象(1级); C. 神经根受压移位(偏移)和变形(2级); D. 明确神经根受压,神经根完全不可见(3级);

E. 正常侧隐窝,神经根未受累(0级); F. 三叶草形的侧隐窝变化(1级); G. 早期急性侧隐窝角狭窄(1级); H. 侧隐窝三叶草状变窄,神经根移位(偏移)和变形(2级); I. 侧隐窝呈角捏样狭窄,神经根移位(偏移)和变形(2级); J. 严重的侧隐窝角捏样缩窄和神经根扁平(3级); K. 在侧隐窝中完全看不到神经根影像(3级)。

【参考文献】

· Park CK, Lee HJ, Ryu KS. Comparison of Root Images between Post-Myelographic Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging in Patients with Lumbar Radiculopathy. J Korean Neurosurg Soc. 2017 Sep;60(5):540-549. doi: 10.3340/jkns.2016.0809.008. Epub 2017 Aug 30. PMID: 28881117; PMCID: PMC5594622.

· Choi SJ, Song JS, Kim C, Shin MJ, Ryu DS, Ahn JH, Jung SM, Park MS. The use of magnetic resonance imaging to predict the clinical outcome of non-surgical treatment for lumbar intervertebral disc herniation. Korean J Radiol. 2007 Mar-Apr;8(2):156-63. doi: 10.3348/kjr.2007.8.2.156. PMID: 17420633; PMCID: PMC2626775.

· Diagnosis and Treatment of Lumbar Disc Herniation with Radiculopathy (2012). NASS. Clinical Guidelines

【参考附件】

END

专家简介

陈春美 教授

福建医科大学附属协和医院

福建医科大学附属协和医院神经外科党支部书记、科室行政副主任兼脊柱脊髓学组组长、医学博士、主任医师、教授、博士生导师、博士后导师;

AOSpine中国理事会理事兼(神经)教育官员;

中华医学会神经外科分会脊柱脊髓学组副组长;

国家级线上一流课程负责人,国家精品线上课程负责人,省级线上线下一流课程负责人;

中华医学会教育技术优秀成果奖(二等奖);

中华医学会神经外科学分会脊柱脊髓外科国家级培训基地负责人;

福建医科大学,九大整合课程《神经系统》部分负责人;

中华中青年神经外科协会副会长;

世界华人精准微创脊柱外科学会副主任委员;

世界华人神经外科协会脊髓脊柱专家委员会常委兼秘书长;

中国研究型医院脊髓脊柱委员会常委;

中国医促会骨科分会脊柱内镜学组委员;

专家简介

庄源东 博士

福建医科大学附属协和医院

福建医科大学附属协和医院神经外科主治医师、医学博士;

AOSpine(国际脊柱内固定协会)、NASS(北美脊柱协会)、IEEE会员;

主持课题4项,其中省部级课题3项(重点项目1项);参与升级及以上课题6项;

获得国家专利6项,其中发明专利4项;

第一、共同第一作者发表文章6篇,其中SCI文章四篇;