中国神经科学学会神经外科基础与临床分会官方公众号

2021年6月25日,由中国神经科学学会神经外科基础与临床分会主办、天桥脑科学研究院转化中心(TCCI)承办的“对话大脑”(BRAIN TALK)院士论坛第一期在上海国际贵都大饭店隆重召开。本次大会主题为“脑机接口的历史、现况和未来”,由复旦大学附属华山医院院长毛颖教授担任主持,特邀中国科学院院士、复旦大学脑科学转化研究院院长段树民教授和美国科学院院士、天桥脑科学研究院加州理工学院脑机接口中心主任Richard Andersen教授,就脑科学研究、未来脑科学的宏伟蓝图以及研究愿景展开了深入的探讨和交流。

长按识别二维码即可观看精彩录播

开场致辞

复旦大学附属华山医院院长毛颖教授在致辞中表示,大脑的每一块都有它独特的功能,要让人活得更有尊严,我们需要彻底地了解大脑的功能。对于大脑功能的了解,需要科学家、医生和工程师合作,围绕大脑进行对话,展开大脑功能的研究。人类大脑约有1000亿个神经元,每个神经元之间相互连接,研究大脑的功能是一件非常困难的事情,目前全球包括中国、美国和日本都在进行大脑相关的研究,也制定了相关的脑计划。本期主讲嘉宾段树民院士主导的中国“十四五”计划中的脑计划研究,与美国的脑计划相比,可能更具有交融性。中国的脑计划将脑和类脑放在一起研究,可以让我们更好地了解大脑的网络,并进一步应用到机器大脑研究,将类脑和脑串联起来,形成脑机对话,这也就是目前我们想要做的事情。我们非常高兴今天能够组织这样一个活动。未来,我们计划每个季度邀请中国最顶尖的脑科学院士和美国的院士进行对话交流,希望通过脑计划研究能为人类大脑工作和大脑开发提供更好的帮助。

院士讲座

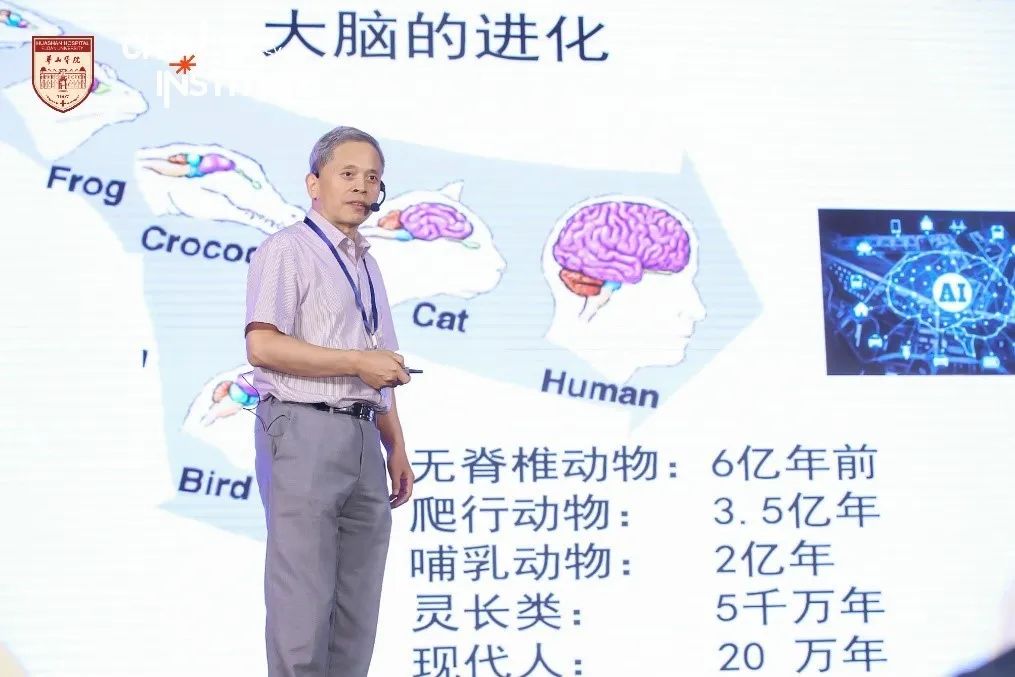

段树民教授从基础脑科学角度谈论了对目前热门的人工智能脑机接口的看法。段教授首先从人脑的发展进化、人脑的功能以及当今的人工智能领域等为我们详细介绍了“机器脑”与“生物脑”的区别。他指出,尽管人工智能目前在某些领域比如围棋非常强大,但人脑具有的自我意识、创造性和情绪情感是基于大数据的人工智能所无可比拟的。抑郁症、焦虑症、睡眠障碍等情绪情感出现的问题是现代社会面临的巨大的挑战,解决这些问题对于我们社会的发展很重要。

段教授指出,目前在分子细胞水平上对大脑的研究已经较为透彻,但由于缺少对神经环路的充分了解,科学家们还无法完全了解大脑的运作机制。不过近些年来脑科学快速的发展以及光遗传学、神经元标记分析和成像等关键技术的突破使得科学家们在脑功能的神经环路解析、功能和解剖方面取得了重大的进展。段教授在分享神经环路动物实验研究中展示了光遗传操控、标记及跨突触追踪等最新技术,结果表明光遗传学技术已经能精确地实时控制小鼠的睡眠与唤醒,恐惧情绪以及攻击行为等。段教授认为将来这些研究将能够应用于人类,对于一些患有严重精神疾病的病人,比如帕金森或残障患者等是一种非常重要的手段。未来将借助脑机接口这样一种方式实现人脑和外部机器的良好互动。

最后,段教授提出了“幸福脑”这样一个美好的愿景,将来人工智能发展到无创的神经调节奖赏系统,帮助人类很好地控制情绪,应对各种挑战。段院士希望脑科学的发展将来不仅能使残障病人受益,还能造福普通患者。

Richard Andersen教授从脑机接口的概念、大脑皮层动作意图信号的记录、运动皮层与后顶叶皮层的区别以及唤起和想象躯体感觉的刺激等几个方面对脑机接口的人类认知探索进行了探讨,深入浅出地讲解了脑机接口的主要过程,包括信号的提取、解码和调控。脑机接口能通过皮层接收信息和意图,然后通过设备进行解码,最终传递给外部的神经质。

Andersen教授还展示了研究中通过微电极阵列记录和搜寻大脑内部的意图。通过对动物实验和人体试验发现,脑机接口能够记录神经元运动,解读运动意图,可以对某一神经元进行编码实现抓取动作。随后Andersen教授分享了一位瘫痪患者利用脑机接口实现抓取运动的短视频,“由大脑告诉机械臂抓起面前饮料”。

Andersen教授在线分享瘫痪病人实现“由大脑告诉机械臂抓起面前饮料”

Andersen教授还提到,研究主要关注后顶叶皮层的脑区(PPC),相较于运动皮层,PPC既能编码运动意图,还能编码动作执行。PPC还包含了运动目的的相关信息以及能够同时参与两侧肢体的调控。他还分享了使用双向脑机接口,通过皮质内微刺激让人体产生本体感觉和皮肤感觉的研究,进一步让大众了解了神经编码与身体感知之间的具体对应关系。

大师论坛

讨论环节,针对毛颖教授提出的“多少个电极采集的信号可能会使得脑机接口的动作更加完美”问题,Andersen教授表示,仅仅收集100个电极就可以实现更好的脑机接口,我们现在需要优化的是稳定性,摒弃旧的神经元,探索新的神经元。

在谈到脑机接口目前面临的瓶颈时,段树民教授称,脑机接口涉及大脑信息的收集、解码以及输出,目前最具挑战性的环节是信息的解码,这需要多种计算机领域新技术的支撑。Andersen教授表示,目前的脑机接口仍然是侵入式的有创解决方案,这会很大程度减少人们的接受度,未来无创解决方案的探索将有望大幅提升脑机接口的应用场景。Andersen教授同时也强调要关注脑机接口的伦理风险。

在讨论关于“幸福脑”相关的问题时,段树民教授表示,“幸福脑”并非通过情绪调控,让大脑只感知和产生快乐和幸福的意识或情绪。喜怒哀乐都是情绪的组成部分,对大脑的全面发展有重要的作用,一般来说大脑是可以承受的。我们要研究的是,如何缓解特别痛苦、已经严重影响身心健康的情绪,提升精神和心理健康水平,比如治疗创伤应激症等精神疾病。

段教授还呼吁更多跨学科的青年人才,比如学习数学、物理、化学、计算机的人才加入脑科学的研究。

观众提问

在回答来自上海的一名高中学生有关“脑机接口何时可以能实现电脑与人脑合一”的提问中,Andersen教授解释,实现电脑与人脑合一这一远景涉及到的大多是大脑功能的“增强”,而现在脑机接口更关注于功能的“修复”。对大脑功能的增强的研究道路很长,但我们已取得一些进展,未来我们需要向非侵入技术迈进,将脑机接口的成果不仅应用在临床医学领域,更要应用到普通人群中。

在回答一名人工智能领域企业人士有关“脑机接口未来的消费级应用前景”提问中,Andersen教授表示,脑机接口的商业化前景很大程度上仍然聚焦在学术和工程层面,但是目前一些企业也正在将学术研究转化为商用产品。

一位青年学者向段树民教授提问关于用光遗传学技术控制动物睡眠的话题,段教授表示,从觉醒到睡眠切换的机制是复杂的,尽管我们知道很多脑区可以调控睡眠,但自然睡眠是如何发动的仍待阐明,我们需要探索更多假说。这也给予了很多应用技术层面上的机遇,比如我们的研究可能只刺激了几十个神经元就可以发动睡眠,这是一个振奋人心的成果,未来我们可能不需要广泛地控制大脑皮层,而是进行精准调控。

1

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、AiBrain所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。