To Summarize Always...

导读:

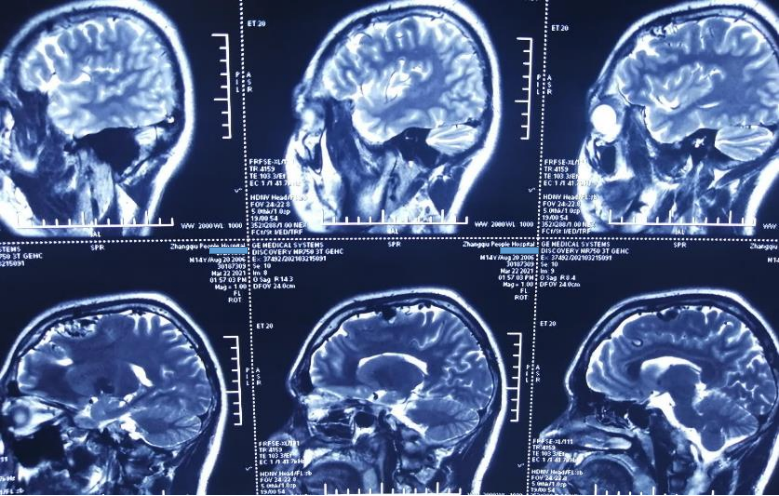

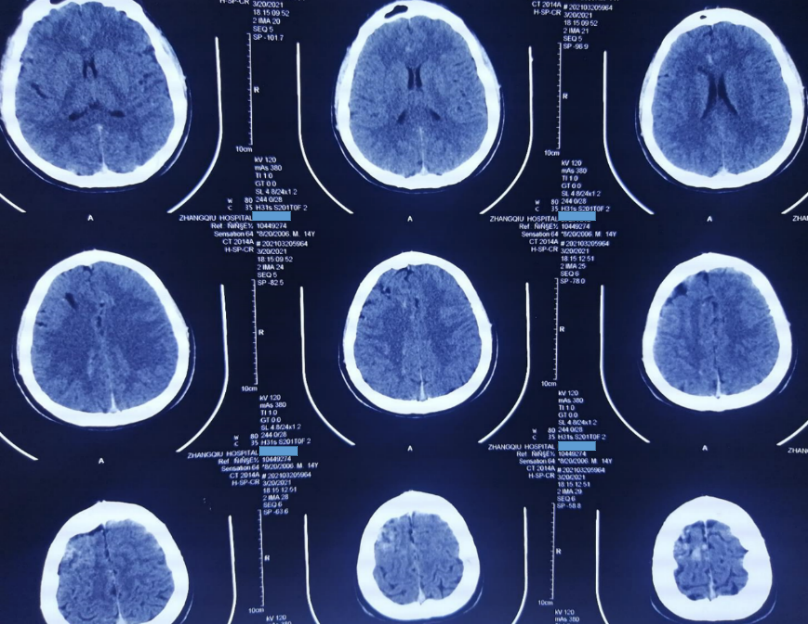

脑动静脉畸形是导致儿童脑出血、癫痫的常见神经系统疾病,其致死和致残率均较高。由于脑动静脉畸形的血管构造和血流动力学复杂,并且儿童的血管较为细小且容易痉挛,致使儿童脑动静脉畸形的治疗难度和风险均较高。近年来,血管内介入栓塞疗法因其疗效确切、微创和并发症少,已逐步成为治疗脑血管畸形的重要方法。

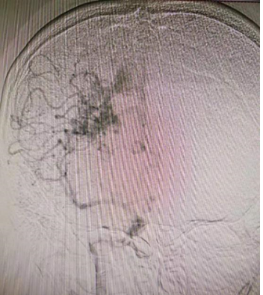

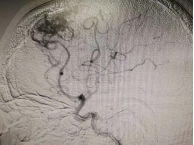

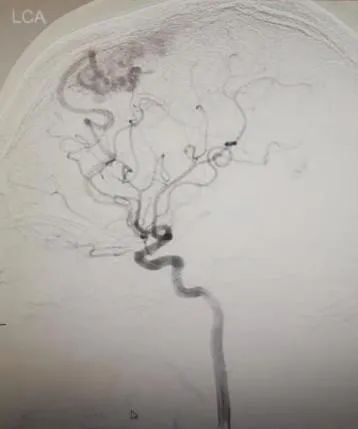

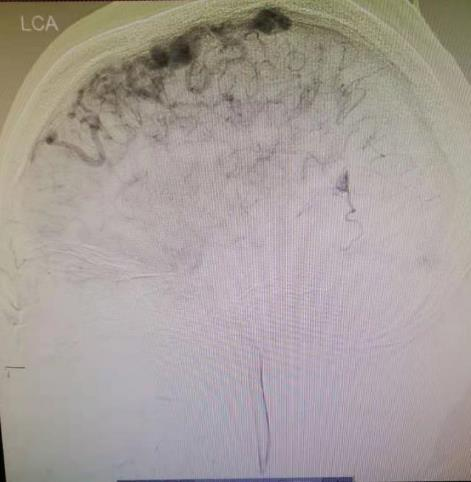

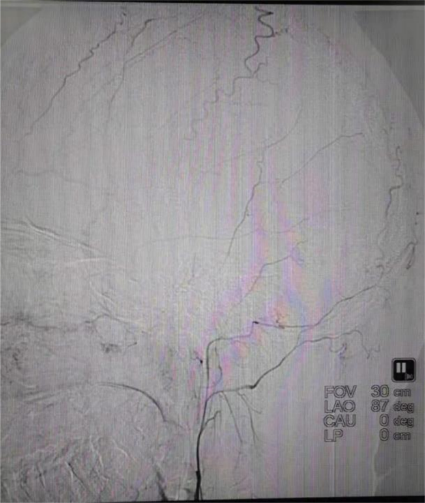

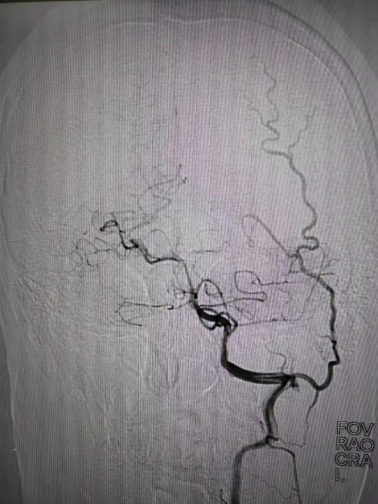

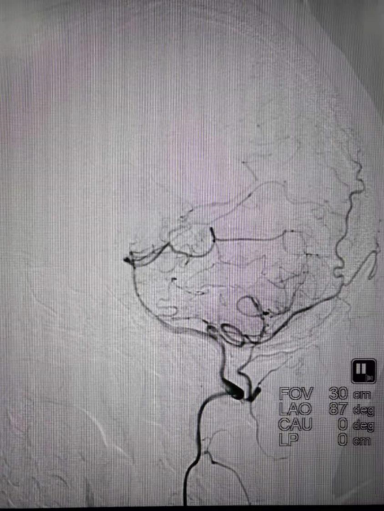

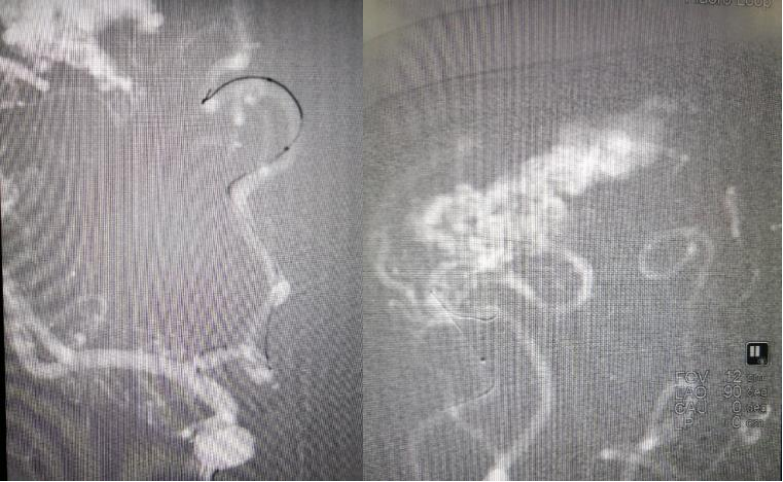

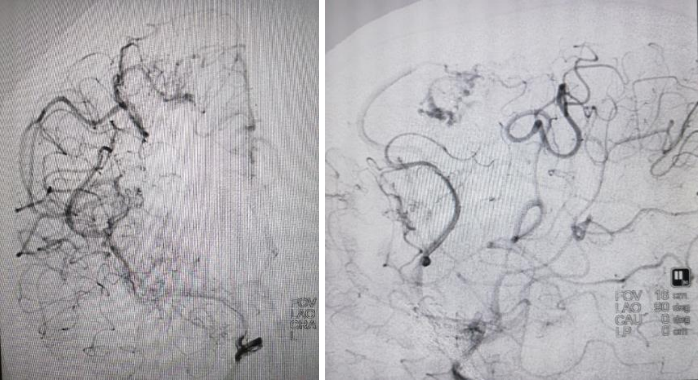

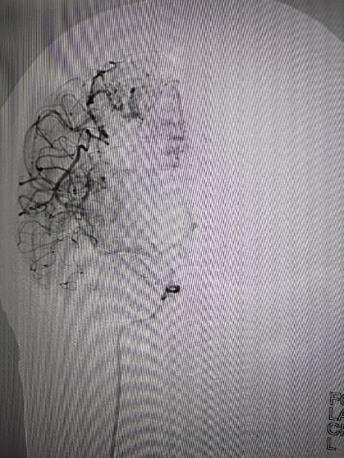

病情简介 主诉: 现病史: 既往史: 体格检查: 家族史: 辅助检查: 头颅CT DSA示供血动脉与引流静脉 右侧椎动脉 左侧颈内动脉造影,左侧大脑中动脉下干供血区动静脉畸形 左侧颈外动脉未向动静脉畸形供血 左侧椎动脉未参与动静脉畸形供血 手术方案: 手术指征: 右侧额顶叶动静脉畸形,左侧颞叶动静脉畸形 手术风险: 栓塞剂返流至颈内动脉导致异位栓塞 术中,术后颅内出血、癫痫等神经功能障碍 治疗过程: 来自大脑前动脉的分支为畸形血管团的一支供血动脉 微导管到位 微导管造影证实在供血动脉 弹簧圈栓塞供血动脉近端防止胶返流,然后注射胶栓塞畸形血管团 大脑前动脉供血的畸形血管团栓塞满意 畸形血管团的另一支供血动脉(来自大脑中动脉的分支) 注射胶栓塞畸形血管团 持续缓慢注射胶,胶逐渐弥散畸形血管团 供应畸形血管团的另一支供血动脉(来自大脑中动脉的另一分支) 持续缓慢注射胶,胶逐渐弥散畸形血管团 畸形血管团接近完全栓塞 标准正侧位造影畸形血管团接近完全栓塞,右侧颈内动脉系统血流通畅,无缺血区域 所用材料: 6F导引导管 ASAHI导丝0.010×200cm Echelon-10非解脱微导管 Apollo可解脱微导管 加奇弹簧圈 Onyx胶 术者思考 脑血管畸形也叫做血管瘤,但并非真肿瘤,是指先天性脑血管的异常发育,在胚胎期时,某些诱导因素导致脑部的血管网未正常发育,进而导致毛细血管发育不全,使动静脉直接相通,并造成短路,最终衍变成为畸形血管团,临床上分为动静脉瘤、先天性颅内囊性动脉瘤、静脉血管瘤及海绵状血管瘤等,其中以动静脉畸形最常见,其发病率达90%以上。脑动静脉畸形根据不同形态可分为以下几类:①动静脉畸形:此类畸形主要由动脉、异常血管、引流静脉组成,血管造影可清晰显示病灶结构,无毛细血管结构,病灶破裂后会引发颅内出血。②发育性静脉畸形:此类畸形主要由髓静脉先天发育异常引起,是目前最常见的一类脑动静脉畸形,一般发生于额顶叶处脑室旁白质或小脑半球处,影像学检查能够发现过度扩张的髓静脉呈扇形汇集至静脉干,两侧动静脉发育程度存在明显差异,髓静脉团形状类似“水母头”。③毛细血管扩张症:此类畸形属于较为罕见的类型,动静脉间毛细血管过度扩张形成团状,病灶较小,CT检查不易发现,一般发生于脑桥、小脑中脚和齿状核等位置。④海绵状血管瘤:此类畸形由大量薄壁血管组成,同样难以通过CT检出,MRI 检测病灶呈“爆米花”状,扫描信号也比较混杂,因其状态不稳定,经常导致反复少量的出血事件发生。临床症状主要为畸形血管破裂出血,“盗血”现象的发生可致局限性脑缺血,从而引起脑萎缩,患者智力会发生减退或出现精神失常。还包括搏动性头痛、癫痫以及偏瘫 、失语等。 其中以出血最为常见,若发生严重出血,出现脑疝,极有可能致死。目前,临床上对于脑血管畸形一般主要有手术切除 、血管内栓塞疗法、γ-刀治疗及放射治疗。作为传统治疗方法,外科手术切除不仅手术风险较高,并且术后患者的神经功能受损的几率较大。近年来,血管内栓塞疗法因其疗效确切、微创、并发症少的优点,已成为治疗脑血管畸形的重要方法。 在早期脑血管畸形治疗过程中,血管内介入栓塞治疗方法常被作为一种辅助性治疗手段在临床上较为广泛的使用,这主要是因为该治疗方法不仅能封闭关键动脉的血液供应,同时也能减少巢的体积,有利于立体定向放射或手术治疗。N-丁基氰基丙烯酸酯(NB-CA)和聚乙烯乙醇是较为传统的血管内介入治疗栓塞材料,目前后者很少使用。由于N-丁基氰基丙烯酸酯将畸形血管团永久封闭,因此,该栓塞材料仍然在临床上较为常见。然而,该材料自身也存在粘性强等缺点,致使很难对大畸形血管团进行较长时间注射,仅能用于注射较小面积的血管团,这也限制了血管内介入栓塞疗法在临床上的广泛使用。近几年来,随着 Onyx栓塞材料的出现,使得动静脉畸形的治疗有了新的突破和进展。作为一种乙烯-乙烯醇共聚物,Onyx栓塞材料是一种非粘附性新型的液体栓塞剂,在治疗动静脉畸形以及动静脉瘘的过程中,该材料能将栓塞剂的注射时间延长,从而增加栓塞面积,这也是目前血管内栓塞疗法在临床上得到推广的主要原因之一 。 术前充分评估bAVM血管构筑、形态学和血流动力学,制定个体化治疗方案是治愈性栓塞策略。研究认为,要最大化发挥可解脱微导管的优势、获得较高治愈性栓塞效果,主要取决于以下条件:①最好选择Spetzler-Martin血管畸形分级Ⅲ级以内、非功能区、终末型供血的致密型畸形团患者;②病灶供血动脉单一、走行平顺,引流静脉位于畸形团外围,较少有动静脉瘘样结构;③对于有Ⅲ级以上多支供血动脉的畸形团,最好予以分次分期栓塞达到治愈,遵循先外围小分支、后中心主干的原则;④可解脱微导管结合近端血流阻断增压技术(PCT)可获得事半功倍效果。 操作时以每分钟0.1 ml的速度向微导管内缓慢注入二甲基亚砜,然后使用Onyx材料进行栓塞。一旦栓塞材料进入至主引流静脉或反流至导管顶端标记处,则应该马上停止栓塞,待栓塞材料分散开后,即可再次进行栓塞操作,反复如此操作,使栓塞材料尽可能在血管内分散,使其完全栓塞。相比较初始造影图像,栓塞完全或分散充分后,即可缓慢拉直微导管,并迅速将其拔出。对于多支动脉供血畸形血管团而言,可行多次造影,并反复进行上述操作 。 BAVM栓塞围手术期可能发生脑出血严重并发症,常见原因包括:①微导管、微导丝操作不当,导致血管破裂;②栓塞时推注压力过大,使畸形血管团破裂;③拔管时畸形血管团明显移位,导致血管断裂;④引流静脉急性或慢性闭塞,导致残余畸形团静脉引流不畅而出血;⑤栓塞术后正常灌注压突破 (NPPB),引发广泛脑出血。如何预防出血并发症,多中心认为:①微导丝应勿进入畸形团内,否则易致出血;一旦发生出血,迅速用50% Glubran胶封堵出血部位。②若有多支供血动脉,不必强求仅通过1支供血动脉获得大范围栓塞,以避免栓塞晚期需要很大推力才能使Onyx胶继续弥散;通过多支路径栓塞更为安全,也减少术中破裂概率。③术中应缓慢推注Onyx胶,以防止向静脉扩散;若出现向静脉弥散立即停止推注,等待20 s后再继续;若引流静脉不再显影,则必须将畸形团彻底栓塞,同时降低基础血压20%,隔30 min复查一次头CT,以早期发现出血迹象。④术前预判治愈性栓塞患者最好应用可解脱微导管,以免拔管时造成血管破裂出血,否则予分期栓塞比较安全;幕下病灶一般供血动脉细小、迂曲,一旦注胶时间过长,为防止拔管时撕裂血管可能需要留置。⑤对于大型高流量病灶或伴发瘘患者,栓塞治疗后如发现引流静脉流速减慢,宜早期CT检查排除脑出血,予以维持全身肝素化1 h,同时控制性降压20%,之后皮下注射5 000 U低分子肝素钙并维持麻醉状态 6~12 h,次日再追加1次,以降低脑出血危险。 该患者年龄小,癫痫起病,诊断为脑动静脉畸形,脑血管畸形是导致患儿脑出血、癫痫的常见神经系统疾病,其致死、致残率高。由于脑 AVM的血管构造和血流动力学复杂,并且儿童的血管较为细小且容易痉挛,儿童身体各器官尚未发育成熟,难以耐受较长时间的手术和术中大量的出血,致使儿童 AVM的手术治疗难度及风险增加。随着诊治技术和材料学的发展,患儿在发病的急性期如得到及时诊治,可挽救生命并长期生存。由于儿童自身发育未完全、神经功能的可塑性强,神经损伤后遗留的功能障碍恢复程度优于成人,或通过训练能得到功能代偿,因此该患者经充分评估后给予介入栓塞治疗,右侧额顶叶大的畸形团接近完全栓塞,左侧颞叶小的畸形团择期治疗。有文献报道,单纯血管内介入栓塞治疗,可引起周围脑组织的水肿,再出血及复发率较手术切除高,因此对于单纯栓塞治疗的AVM 患儿,应进行长期随访和DSA复查。 因血管内介入栓塞治疗存在误栓、栓塞剂反流粘管和断管等不足,一些供血动脉较为细小的AVM 病例中,微导管难以到达畸形团,无法对畸形团进行栓塞,提高手术操作技巧及研发新型的可解脱微导管是解决这一类并发症的关键。研究报道对单支静脉引流、畸形团直径<2 cm BAVM采用静脉途径栓塞,可获得90%治愈率,但存在20%以上出血风险。因此,安全、高效地彻底栓塞BAVM,还需要更多基础研究和临床探索。

![]()

![]()

![]()

![]()