【REF:Chen Z, Duan W, Chou D, Guan J, Liu Z, Jian Q, Zhang B, Bo X, Jian F. A Safe and Effective Posterior Intra-Articular Distraction Technique to Treat Congenital Atlantoaxial Dislocation Associated With Basilar Invagination: Case Series and Technical Nuances. Oper Neurosurg (Hagerstown). 2021 Mar 15;20(4):334-342. doi: 10.1093/ons/opaa391. 】

寰枢椎脱位(AAD)合并颅底凹陷(BI)的治疗极具挑战性。传统的后路手术由于前方张力带松解欠佳而常致复位效果不理想。既往文献报道的前路松解张力带并行后路固定的手术方式不仅增加了手术并发症,并且会导致患者需要更高的手术费用及更长的住院时间。单纯使用后路撑开侧方关节、松解前方张力带并复位寰枢椎脱位颅底凹陷,是治疗此病一种手术并发症发生率较低的方式。本项目创新性探讨单纯后路一期治疗先天性寰枢椎脱位颅底凹陷的手术疗效。

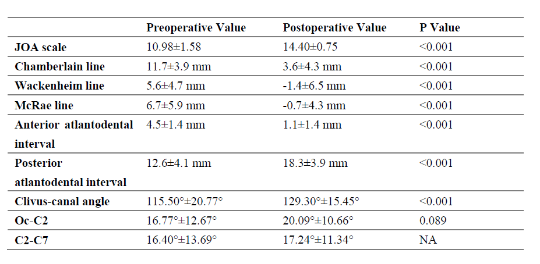

回顾性分析65例先天性寰枢椎脱位颅底凹陷患者的临床治疗。所有的患者均通过后路手术松解前方张力带,且均使用关节间Cage置入、悬臂技术及内固定术复位畸形。使用日本骨科协和(JOA)评分评价患者临床治疗效果,而评价患者畸形复位情况的放射学指标包括寰齿间距(ADI)、齿状突与 Chamberlain线的距离、椎管斜坡角、脊髓空洞长度。使用t检验比较患者术前术后指标是否具有统计学差异。

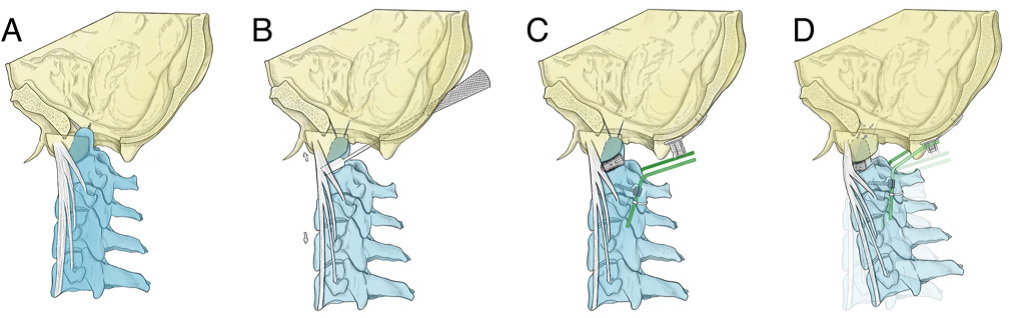

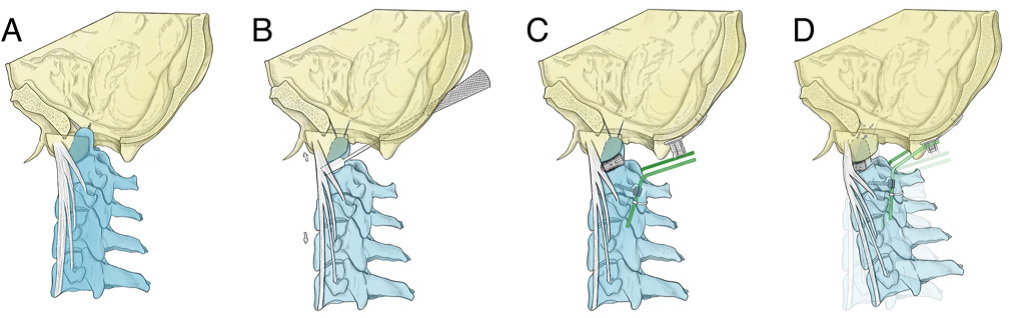

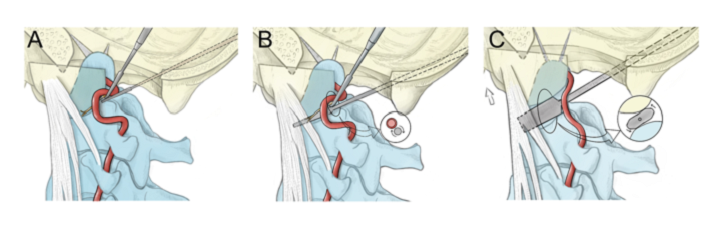

图1. 后路关节间融合技术治疗寰枢椎脱位示意图:A-B:应用撑开工具经后路进行寰枢椎关节松解;C:在寰枢椎关节间植入适宜高度的融合器;D:应用悬臂技术复位寰枢椎脱位。

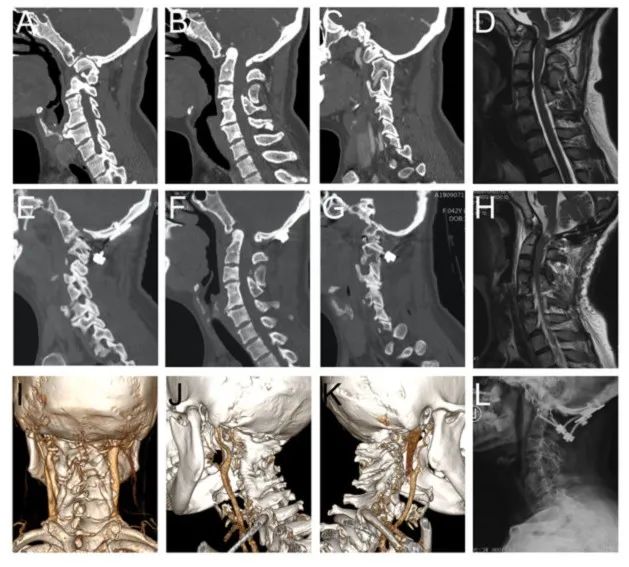

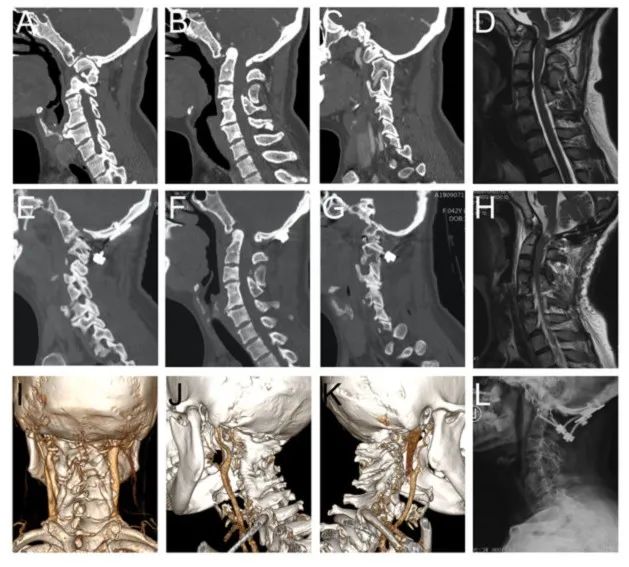

图2. 43岁女性患者双下肢无力,颈痛。A-C:术前颈椎CT可见寰枕融合,寰枢椎侧方关节畸形,颅底凹陷伴寰枢椎脱位;D:T2 MRI显示齿状突压迫脑干;E-G:术后颈椎CT矢状位重建显示寰枢椎侧方关节松解并植入融合器,齿状突完全复位;H:术后T2 MRI显示脊髓压迫完全解除;I-K为术前颈椎CTA三维重建,显示椎动脉走行情况和两侧关节突畸形情况。L:术后颈椎侧位X光片可见寰枢椎关节间融合器和枕颈内固定系统。

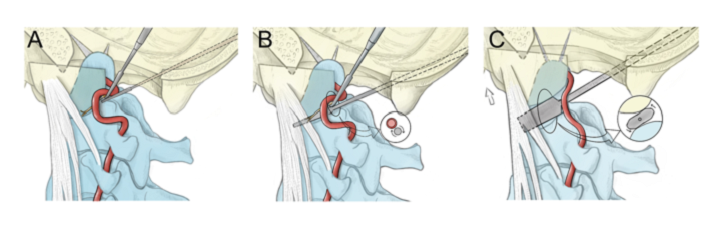

图3. 应用关节间撑开工具以关节面皮质骨为支撑在关节间撑开以松解关节以及寰枢椎前方张力带的示意图。A:不必游离椎动脉,而是将椎动脉与C2神经节一起向头侧抬起,显露关节后缘;B-C:关节间撑开工具的边缘呈圆钝形态,以避免在旋转关节间撑开工具时切割关节面造成关节面塌陷。

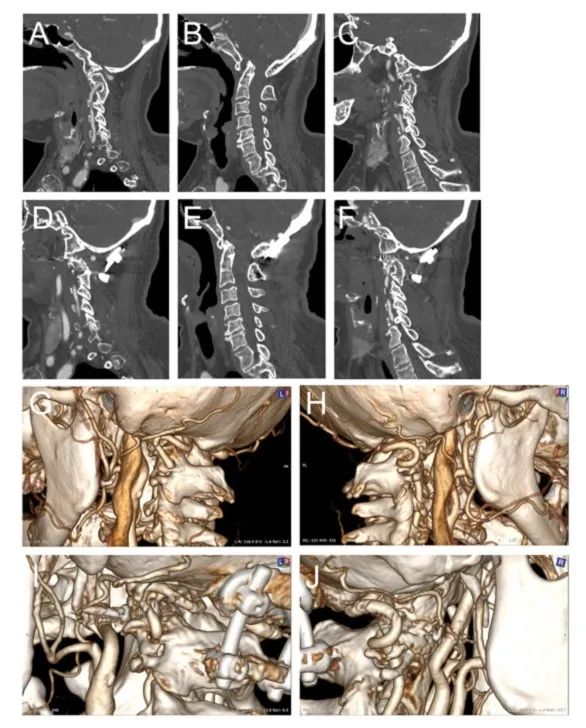

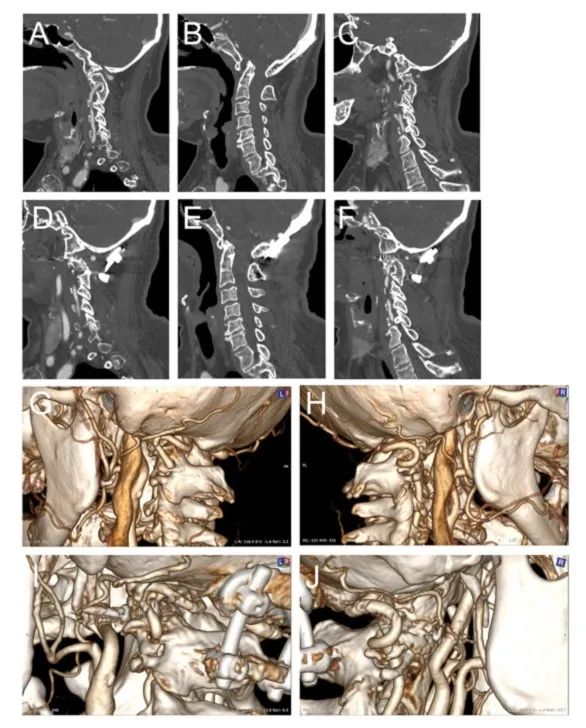

图4. 70岁女性双下肢瘫痪,双上肢不灵活。A、C:颈椎CT矢状位三维重建可见寰枕融合,两侧寰枢椎侧方关节畸形;B:颈椎CT矢状位三维重建可见颅底凹陷合并环枢椎脱位;D、F:术后颈椎CT矢状位三维重建可见两侧关节间隙撑开并植入关节间融合器;E:术后颈椎CT矢状位三维重建可见颅底凹陷寰枢椎脱位完全复位;G、H:术前颈椎CTA三维重建可见两侧椎动脉均遮挡关节后方;I、J:术后颈椎CTA三维重现显示两侧椎动脉完好。

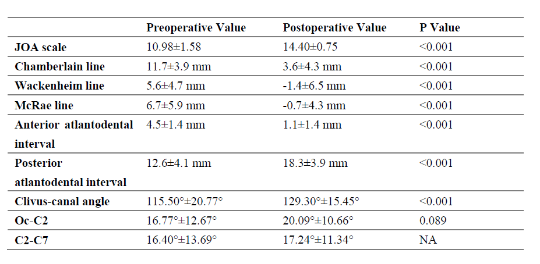

随访1年,患者JOA评分的平均值由术前10.98分上升至14.40分。48例(73%)寰枢椎脱位颅底凹陷患者实现完全复位。椎管斜坡角的平均值由术前115°增大至129°。术后1周观察到14例患者脊髓空洞缩小,而术后1年观察到35例患者脊髓空洞缩小。53例(81.5%)患者在术后6个月内获得骨性融合,而65例(100%)患者在术后12个月及以上均获得骨性融合。2例患者出现单侧椎动脉闭塞,但无症状或后遗症。

表1. 术前术后神经功能和影像数据对比

单纯后路入路或许是一种有效治疗先天性AAD合并BI的方法。寰枢关节间撑开、Cage置入和悬臂技术可以使大部分患者实现完全复位。

- 首都医科大学宣武医院神经外科主任医师,博士研究生导师

- 中华医师协会神经外科分会委员会脊柱神经外科学组专家委员

- 中国医疗保健国际交流促进会骨科疾病防治专业委员会脊柱内镜组副主委

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。