在处理高位基底动脉顶端动脉瘤的手术中,经常需要用到基于手术路径的颅底技术。采用颧骨颞前入路,既可以获得较宽大的颈内动脉后方间隙,也可以在不打开眶骨的情况下对高位基底动脉顶端动脉瘤进行夹闭。来自日本神奈川市千崎县深南通武医院神经外科的Makoto KATSUNO教授,和来自日本北海道札幌桢心会医院神经外科的Rokuya TANIKAWA教授,在2007至2018年对14名患者进行了颧骨颞前入路治疗高位基底动脉顶端动脉瘤的手术,在该入路下通过颈内动脉后方间隙对所有动脉瘤进行了夹闭。相关研究发表在了2019年09月《Neurol Med Chir (Tokyo)》杂志。

——摘自文章章节

【Ref: Chow MM, et al. Neurol Med Chir (Tokyo). 2019 Sep 22;59 : 430-435. doi: 10.2176/nmc.oa.2019-0090.】

在处理高位基底动脉顶端动脉瘤的手术中,经常需要用到基于手术路径的颅底技术。例如经外侧裂入路的眶颧开颅术,和经颞下入路的颧骨截骨术。而颞前入路的相关技术,包括经外侧裂和经颞下之间的手术路径,仍有待进一步研究。在本研究中,我们描述了颧骨颞前入路治疗高位基底动脉顶端动脉瘤的方法和相关问题。从2007至2018年,共有14名患者接受了颧骨颞前入路治疗高位基底动脉顶端动脉瘤的手术。此外,4名患者通过一定的操作得以获得更宽阔的颈内动脉后方间隙。在没有重大手术并发症的情况下,通过颈内动脉后方间隙对所有动脉瘤进行了彻底的夹闭。采用颧骨颞前入路,既可以获得较宽大的颈内动脉后方间隙,也可以在不开眶骨的情况下对高位基底动脉顶端动脉瘤进行夹闭。一旦眶缘或颈内动脉干扰了手术器械或手术操作,应考虑行眶骨截骨。

关键词:手术,基底动脉,颞前入路,颧骨截骨

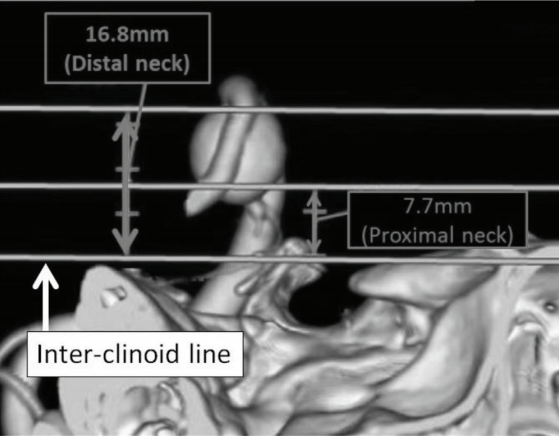

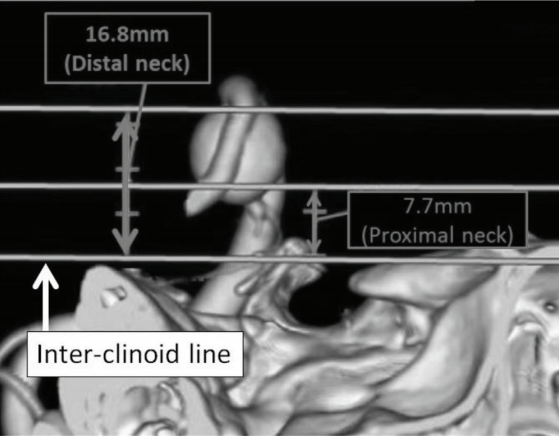

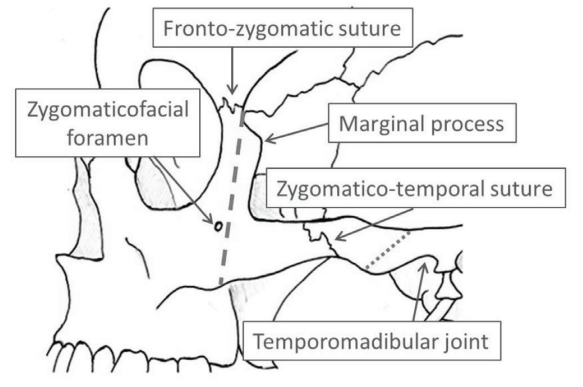

据资料显示,得益于医疗设备器械的进步,上基底动脉动脉瘤的治疗大都是通过血管内介入技术来完成的。然而,宽颈或大型基底尖动脉瘤的介入治疗效果并不确切。直接手术仍然是治疗基底动脉顶端动脉瘤可供选择的方法。有报道描述了颞前入路治疗基底动脉顶端动脉瘤的优点。然而,为了安全有效地进行高位动脉瘤手术,还需要应用某些颅底技术。这些技术主要取决于手术路径。例如眶颧截骨术用于经外侧裂入路,颧骨截骨术用于颞下入路。然而,对于颞前入路(介于经外侧裂和颞下之间的手术路径),眶骨截骨的必要性仍有待进一步明确。在本研究中,我们描述了“颧骨颞前入路在无需眶骨截骨的情况下即可对高位基底动脉顶端动脉瘤进行夹闭”这一策略的方法和相关问题。2009年至2018年间,共有14名患者被诊断为高位基底动脉顶端动脉瘤。通过计算机断层扫描(CT)和CT血管造影(CTA)进行确诊。从前、后床突顶端的床突间线测量动脉瘤的高度(图1)。高位动脉瘤定义为远端瘤颈距床突间线≥10mm。所有患者均采取颧骨颞前入路行动脉瘤夹闭术。监测患者的所有不良事件。通过CTA和磁共振成像对术后并发症的进展进行评估。

图1. 从前、后床突顶端的床突间线测量动脉瘤的高度。基底动脉-小脑上动脉分叉部动脉瘤瘤颈远端位于床突间线以上16.8mm处。

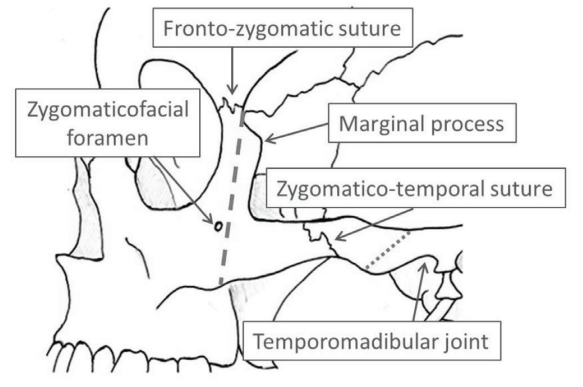

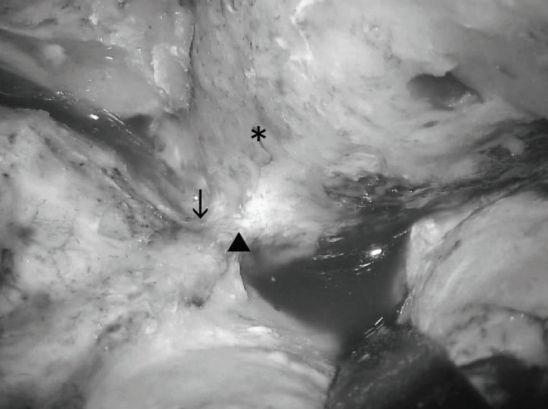

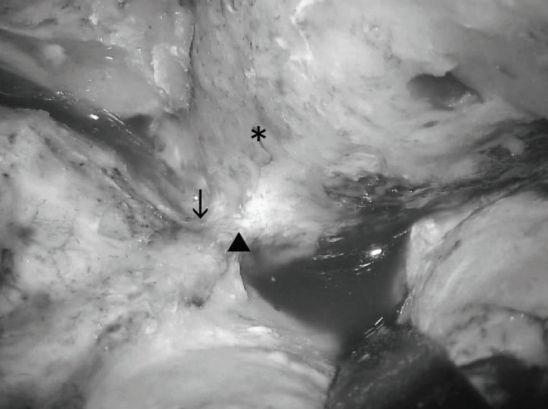

患者处于仰卧位,头部旋转大约30°,略后仰并头架固定。选择该体位是为了方便颞叶的向后牵拉,继而获得高位动脉瘤的手术视角。首先,游离皮瓣。然后,游离颞浅筋膜以保护面神经颧支,直到显露颧骨。颧骨截骨步骤:首先,截骨前界与眶边缘平行,从额颧缝开始,包含颧骨缘突。为了保护颧面神经,截骨轨迹控制再颧面孔后侧(图2),这一步的目的是拓展下外侧方手术路径。接下来,截骨后界位于颞骨颧突根部,注意保护后方颞下颌关节(图2)。最后,从咬肌中移除颧骨。标准额颞开颅后,颞肌翻向下方。对眶外侧壁和蝶骨小翼进行骨质磨除,直到露出眶周,并打开眶上裂(图3)通过上述打磨处理,可以获得更开阔的下外侧术野,而随之出现的就是颞前入路,该入路可以获得更广阔的颈内动脉后方空间,这是通过在不牺牲任何血管的情况下,由颞叶向后牵拉获得的。与标准的经侧裂入路手术相比,颞叶的向后牵拉提供了更宽阔的术野。为了获得更多的颈内动脉后方空间,必要时需要磨除前床突和远环,甚至切断后交通动脉。继而在近端控制下通过宽阔的颈内动脉后间隙来夹闭动脉瘤。

图2. 左侧颧骨截骨。前缘(长虚线)由额颧缝起始,后方包含颧骨缘突,并通过颧面孔后方。后缘(短虚线)在颞骨颧突根部,同时注意保护颞下颌关节。

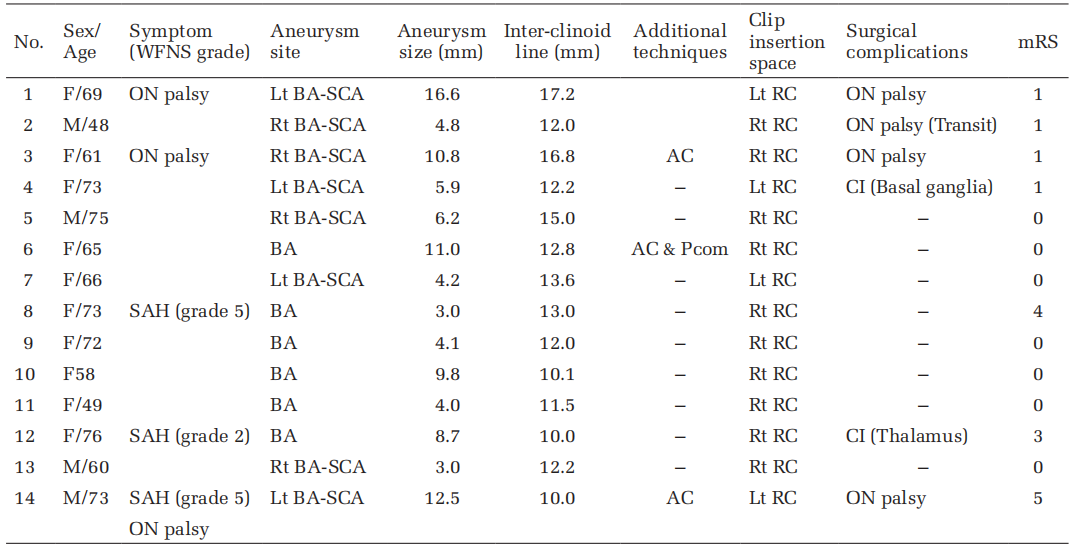

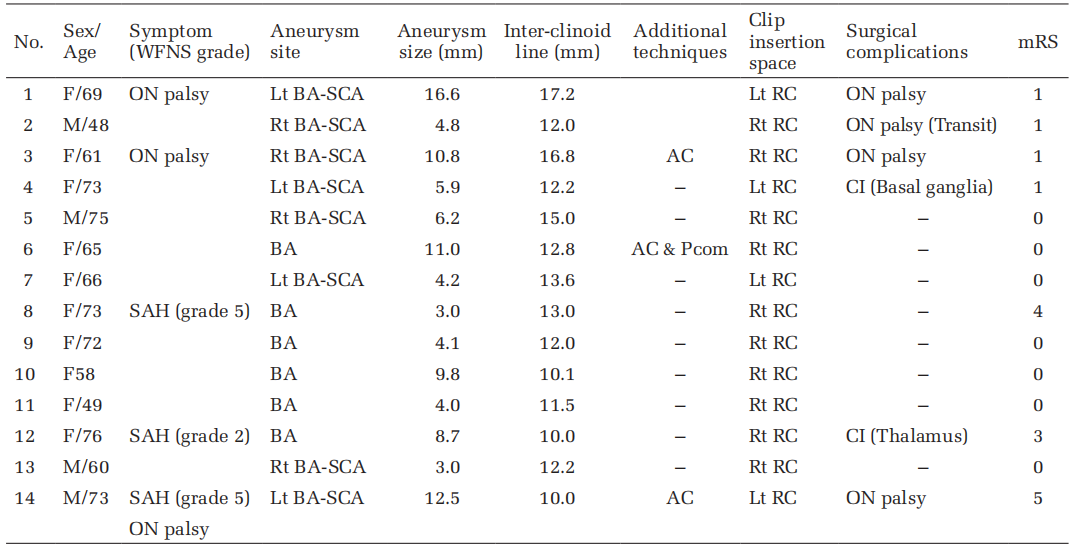

图3. 左侧骨质磨除后。对眶外侧壁和蝶骨小翼进行磨除,直到露出眶周(*)和眶脑膜带(▲),并打开眶上裂(↓)。2007年至2018年间,共有42名患者接受了颞前入路治疗基底动脉顶端动脉瘤。14名患者(表1)的动脉瘤瘤颈被诊断为高位。其中一例最高点位于床突间线以上17.2毫米处。8例动脉瘤位于基底动脉-小脑上动脉(BA-SCA)分叉处,6例位于基底动脉尖,3例动脉瘤破裂引起蛛网膜下腔出血(SAH)。另外,3例患者因动脉瘤压迫而发展为动眼神经麻痹,其余患者均无症状,上述患者均采取经颧骨颞前入路手术。手术方法包括前床突磨除并切开远环3例,切断后交通动脉1例。所有动脉瘤都在建立近端控制下,通过颈内动脉后间隙进行瘤颈彻底夹闭。术后有4位患者动眼神经麻痹,仅1例在6个月内痊愈,其余3例术前表现为动眼神经麻痹,术后无改善。2例患者在术后出现脑梗死,其中1例为基底节区大脑中动脉过度牵拉所致,另1例为丘脑区域的夹闭不当所致。术后6个月改良Rankin评分7例为0分,4例为1分,1例为3分,1例因原发蛛网膜下腔出血导致损伤而评为4-5分。表1. 14例经颧骨颞前入路手术患者的临床数据汇总

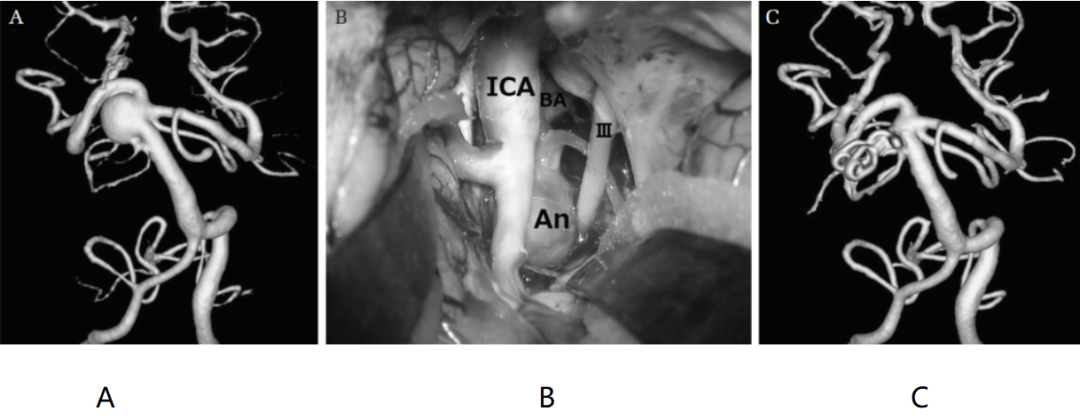

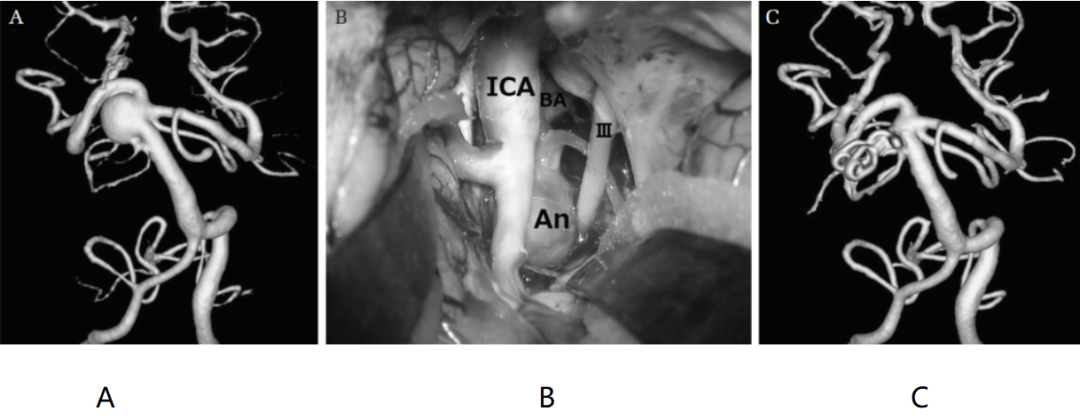

AC:前床突, BA:基底动脉, CI:脑梗死, F:女性, Lt:左侧, M:男性, mRS:改良Rankin评分, ON palsy:动眼神经麻痹, Pcom:切断了的后交通动脉, RC:颈内动脉后间隙, Rt:右侧, SAH:蛛网膜下腔出血, SCA:小脑上动脉, WFNS:世界神经外科医师联盟。病例3:一位61岁的女性被诊断为右BA-SCA动脉瘤,由于动脉瘤压迫导致右侧动眼神经麻痹(图4A)。动脉瘤大小为10.8mm。它位于床间线上方16.8毫米处(图1)。病人接受了手术治疗。我们采取了经颧骨颞前入路,同时磨除前床突并切开远环(图4B)。动脉瘤是用两个瘤夹通过颈内动脉后间隙夹闭的。尽管术后CTA提示没有动脉瘤残留(图4C),但永久性动眼神经麻痹仍然存在。

图4. 病例3术前、术后CT血管造影(CTA)及术中照片。(A)术前CTA显示右侧基底动脉-小脑上动脉分叉处有囊状动脉瘤 (B) 颧骨颞前入路联合前床突磨除术通过颈动脉后间隙显露动脉瘤 (C)术后CTA显示动脉瘤消失。BA:基底动脉,ICA:颈内动脉。

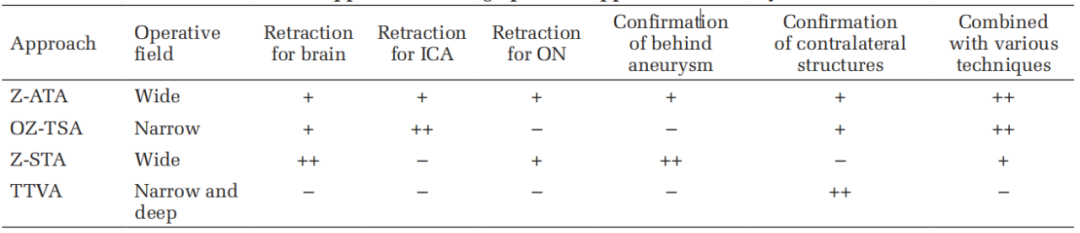

到目前为止,一般多采取经侧裂入路或者经颞下入路治疗基底动脉顶端动脉瘤。多个研究表明,每种手术路径各有优缺点。经外侧裂入路很难看清基底动脉顶端动脉瘤的解剖结构。相反,颞下入路对基底动脉顶端动脉瘤后方结构显示良好,但过度牵拉不利于颞叶的保护。颞前入路是对经外侧裂入路的改进,以获得介于经外侧裂和颞下之间的手术路径,可以弥补前两者入路的不足。与颞下入路相比,该入路可通过颞叶向后牵拉获得更宽阔的颈内动脉后间隙,与标准的经外侧裂入路相比,增加了一条由外侧进入术区的手术路径。扩大颈内动脉后空间是基底动脉顶端动脉瘤夹闭术的重要环节。换言之,为了显露上基底动脉复合体而采取的外侧手术路径必然需要这样的空间。在动脉瘤夹闭过程中,此入路还为保护基底尖的穿支血管提供了可能。因此,许多基底动脉顶端动脉瘤的夹闭手术都是通过颈内动脉后间隙进行的。

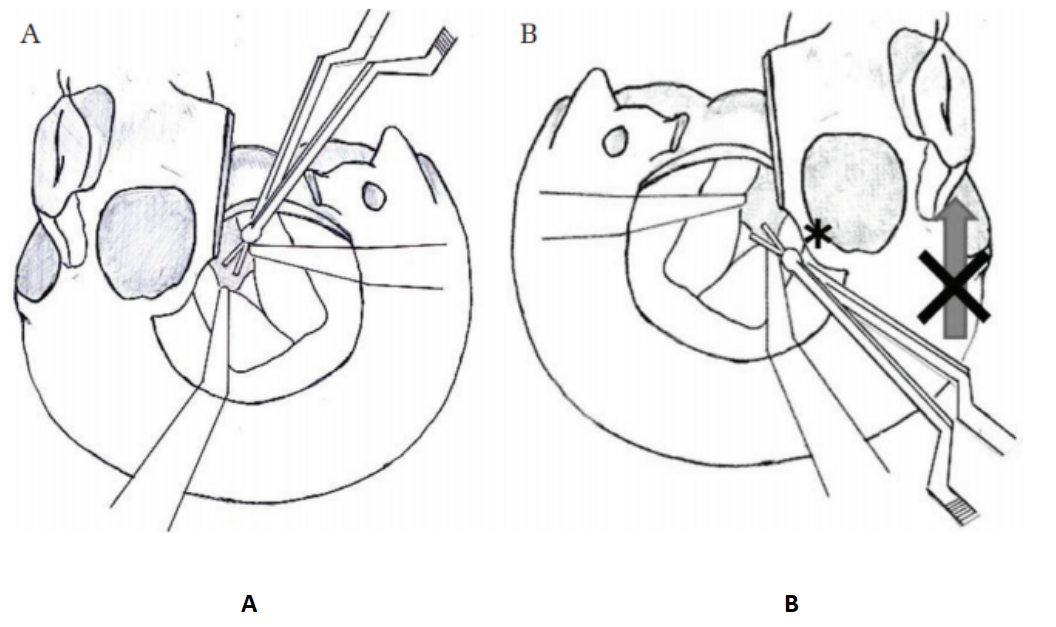

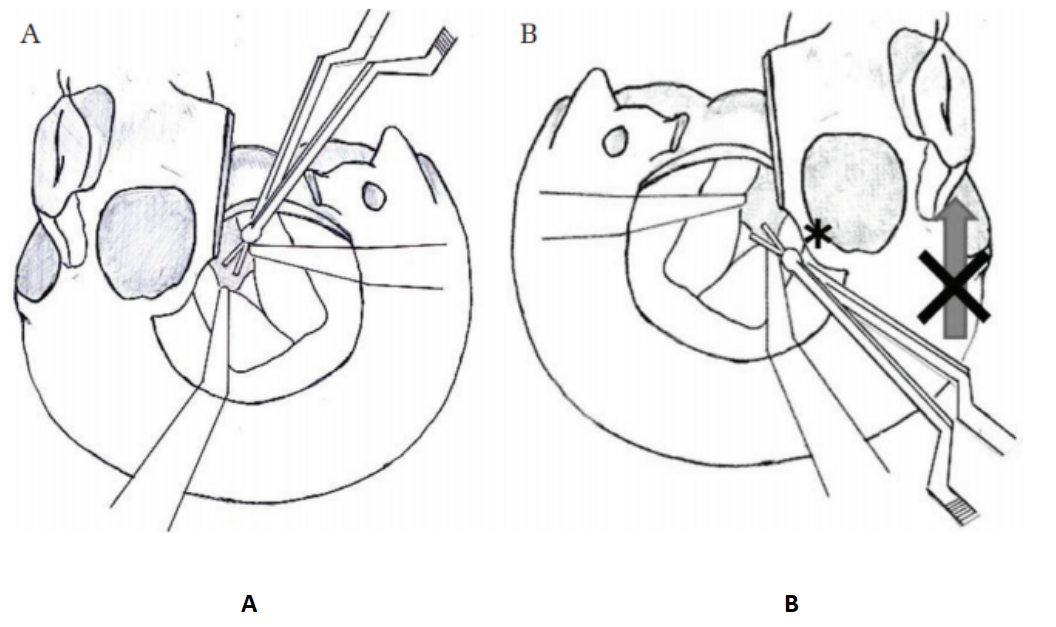

为了获取更好的高位基底动脉顶端动脉瘤的手术野,需要采用一些相关技术,比如眶颧开颅经侧裂入路,在治疗这些动脉瘤中会经常用到。相反,由于手术路径的不同,颞前入路并不一定需要眶骨截骨。而单纯颧骨截骨依然无法满足手术的显露范围,因此对于颧骨颞前入路来说就需要增加磨除眶外侧壁和蝶骨小翼,这种磨除的要求不同于颧骨颞下入路。经过一番磨除,即可获得颈内动脉后间隙足够的手术野,所以眶骨截骨变得不再必要。然而有两种类型的动脉瘤夹闭术需要做眶骨截骨:第一个与入路的侧面有关,当夹持钳从入路对侧插入时,浅部的眶缘会干扰夹持钳从下方的插入(图5);另一个与颈内动脉(ICA)的倾斜度有关,当颈内动脉因动脉硬化而明显倾斜时,颈内动脉后间隙变窄,视神经-颈动脉间隙变宽。在这种情况下,需要将夹子的插入间隙改为视神经-颈动脉间隙,因此手术路径也由下外侧变为额下。

图5. 眶缘横向干扰的差异(A)在无眶缘干扰的情况下,可以从右侧进行夹持钳的下方插入(B) 夹持钳从右侧进入的灵活性受到眶缘的阻碍,夹持钳的插入角度改为经外侧。

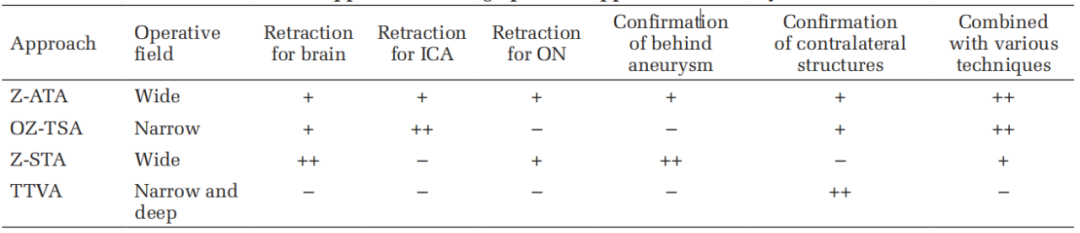

表2. 高位基底动脉顶端动脉瘤的特点

-:无,+:轻度,++:严重,ATA:颞前入路,ICA:颈内动脉,ON:动眼神经,OZ:眶颧,STA:颞下入路,TSA:侧裂入路,TTVA:经三脑室入路,Z:颧骨

虽然目前的颧骨颞前入路可以完成动脉瘤颈的彻底夹闭而不造成颞叶挫伤,但在我们的病例中,有些病人依然会在术后出现动眼神经麻痹和脑梗塞。首先,动眼神经麻痹的原因包括长期动脉瘤压迫和手术的骚扰,因此在进行颧骨颞前入路时,建议对动眼神经进行监测,必要时应打开动眼神经孔使其具有更大的活动性。其次,即使采用颧骨颞前入路,也无法确定后凸型基底尖动脉瘤的瘤后结构。本报告所描述的丘脑梗塞病例显示为基底尖后凸型动脉瘤,因辨识不清导致了夹闭过程中的丘脑穿支动脉损伤。因此颧骨颞下入路比颧骨颞前入路更适合治疗后凸型动脉瘤。

随着设备的发展进步,血管内介入手术已成为治疗基底动脉顶端动脉瘤的首选方法,常取得较好的结果。然而它也有一些缺点,例如在大型的基底动脉瘤手术治疗后的弹簧圈压缩问题,以及处理宽颈或血栓性动脉瘤时的弹簧圈占位效应问题。因此,对于血管内介入治疗来说,难治型的基底动脉顶端动脉瘤需要更安全可靠的直接手术方法来处理。值得注意的是,当手术野显露不够充分时,我们应根据每种入路的特点考虑其他手术策略。标准的替代手术策略包括眶颧外侧裂入路、颧骨颞下入路和经第三脑室入路。本研究有以下局限性:数量少,中期随访,非随机。

总体而言,使用颧骨颞前入路可以获得较宽的颈内动脉后间隙,无需眶骨截骨即可对高位基底动脉顶端动脉瘤进行夹闭。但如果眶缘或ICA干扰了手术器械或手术操作,我们应该考虑进行眶骨切除术。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。