病例

孔某,54岁女性,于2011年、2013年、2015年及2018年因甲状腺乳头状癌多次手术治疗。2018年9月因会阴、骶尾部疼痛检查发现骶管肿瘤,于我院行手术治疗,术后病理为转移性甲状腺癌。同时因肺部多发转移灶,术后予口服阿帕替尼治疗,效果良好。2021年1月患者再次出现会阴、骶尾部疼痛,复查磁共振提示腰骶管肿瘤复发,但因口服靶向药物及疫情原因,未行相关治疗。2021年5月患者自感疼痛较前加重,我院再次复查MRI见肿瘤较前进展,遂决定行手术治疗。

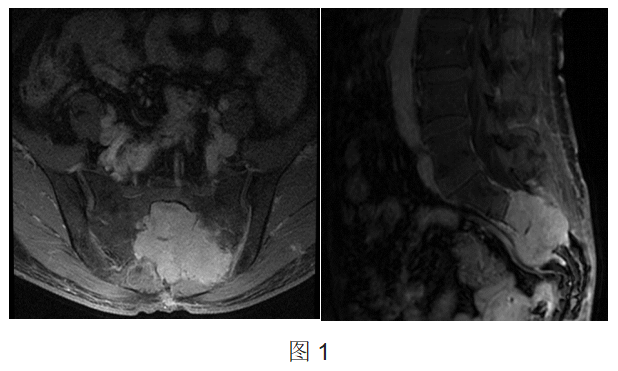

腰骶椎MRI可见骶骨见异常信号肿物,大小约6.2x4.5x4.6cm,边界局部欠清晰,形态不规则,增强扫描均匀明显强化,沿骶孔向骶管内外生长(图1)。

手术治疗

腰骶部后正中入路。术中可见肿瘤呈灰红色,血供丰富,明显压迫、包裹骶管内神经,侵蚀、破坏骶椎骨质,与骶神经、硬脊膜囊及腹盆腔后组织粘连紧密。沿长轴切开肿瘤包膜,在保护神经的前提下分块切除肿瘤。术后疼痛缓解,双下肢肌力5级,未出现大小便障碍及会阴部和双下肢痛觉减退。

讨论

甲状腺乳头状癌容易向颈部淋巴结转移,少数可以转移至肺和骨及脑部。骨转移常见部位是脊柱、颅骨。脊柱转移常引起疼痛和脊髓、神经受压症状。

根治性手术摘除孤立性骨转移瘤可改善生存情况,5年生存率可达64%。转移灶可摄取碘者可进行放射性碘治疗,但放射性碘通常对骨转移患者疗效不佳。疼痛性骨转移患者都应转诊行放射治疗,以控制疼痛。

药物治疗可以改善症状。药物包括多靶点激酶抑制剂(MKI)和传统的细胞毒性化疗药物;在MKI中,首选乐伐替尼,其次是索拉非尼。其他MKI有MEK抑制剂司美替尼、PI3K抑制剂依维莫司及TRK抑制剂以及威罗非尼或达拉非尼等BRAF抑制剂。对于不能耐受或数次尝试激酶抑制剂治疗均无效的患者,才会使用细胞毒化疗如多柔比星或紫杉烷。这些药物可以改变病情,但目前尚无文献报道药物治疗可改善总体生存。

免疫治疗仍在临床试验阶段。目前有临床试验正在评估检查点抑制剂和靶向药物联合治疗。骨转移患者还应考虑破骨细胞抑制剂治疗,以降低骨相关事件的发生率。常用药物有帕米膦酸二钠和地舒单抗是核因子-κB受体活化因子配体抑制剂;地舒单抗可替代双磷酸盐治疗。