![]()

当时的古希腊,时常会有这样一种奇怪的病人——上一秒还在正常行走或劳作,下一秒突然像被闪电击中一样倒地,有的会在昏迷一段时间后死亡,有的则在醒来后口角歪斜、动弹不得。直到伯里克利时代的希波克拉底观察到了这些奇异病人的共同点,才有了“Apoplexy”一词——含义为“一个人突然倒下,没有意识或运动,但能够保持脉搏和呼吸”。从此,这些患者遭遇的不知名“急症”才得以有了明确的称呼。

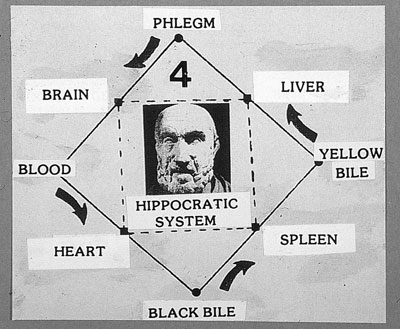

希波克拉底之后,随之而来的许多人物,比如公元前25年至公元50年的凯尔苏斯(Aulus Cornelius Celsus)、公元129年至公元199年的盖伦(Claudius Galenus)和公元五世纪前后的塞利乌斯·奥雷利安努斯(Caelius Aurelianus),又逐渐补充了这一病症的表征,让“Apoplexy”一词有了更丰富的含义。可惜的是,在当时,人们对于疾病的认识还停留在希波克拉底创造的与体液和精神有关的“体液理论”中,更有甚者,认为所有的疾病都是神明降下的“神罚”。这些在现在看来十分荒谬可笑的理论,却在那个年代成为了诊断一切疾病的要素。

Apoplexy的历史继续从5世纪一直延续到14世纪,这期间,种种古希腊、古罗马和阿拉伯文明在意大利、法国和德国等西欧国家来来往往,有关“Apoplexy”一词,也在不同的国家衍生出了不同的同义词汇。然而,尽管离希波克拉底所在的伯里克利时代已经过去千年之久,词汇含义却仍然沿用希波克拉底的思想,几乎没有引入任何新的概念。在这期间,古希腊的思想光辉似乎要行将熄灭了。

14世纪至17世纪,欧洲的文艺复兴时期到来了,人们对古希腊和古罗马思想的兴趣空前高涨起来,多部古希腊著作被翻译面世,为世人所熟知。思想的解放带来科学的进步,作为生命科学的基础,人体解剖学也借上了文艺复兴的东风,被一路送上了青天,为诸多医学理论带来了空前绝后的启蒙。人体解剖开始被普遍应用于法医、健康研究和科学目的,也使得新知识如雨后春笋般出现。这一时期的医学发现,为现代医学铺平了道路,“Apoplexy”这个被冻结了含义的词,也迎来了融冰消雪的春季。

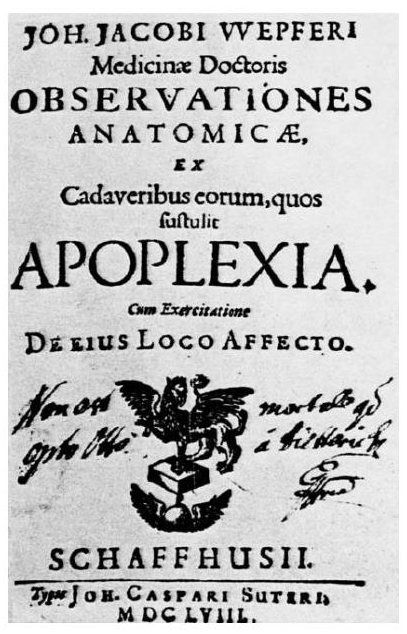

从17世纪开始,随着人体解剖的演进,“Apoplexy”的模糊含义开始逐渐消失,取而代之的是更为详细的定论。非血管性颅内病变开始与全系统病变分离,“Apoplexy”仅指代与血管相关的颅内病变。人体解剖学的进步使“Apoplexy”被分为越来越多的亚型,英国学者约翰·雅各布·卫普菲(Johann Jakob Wepfer)于1658年首次解离了“Apoplexy”的单一定义,这标志着对脑血管性疾病或“脑血管病”研究的开始,为“脑血管病”这一新兴领域的研究奠定了基础。

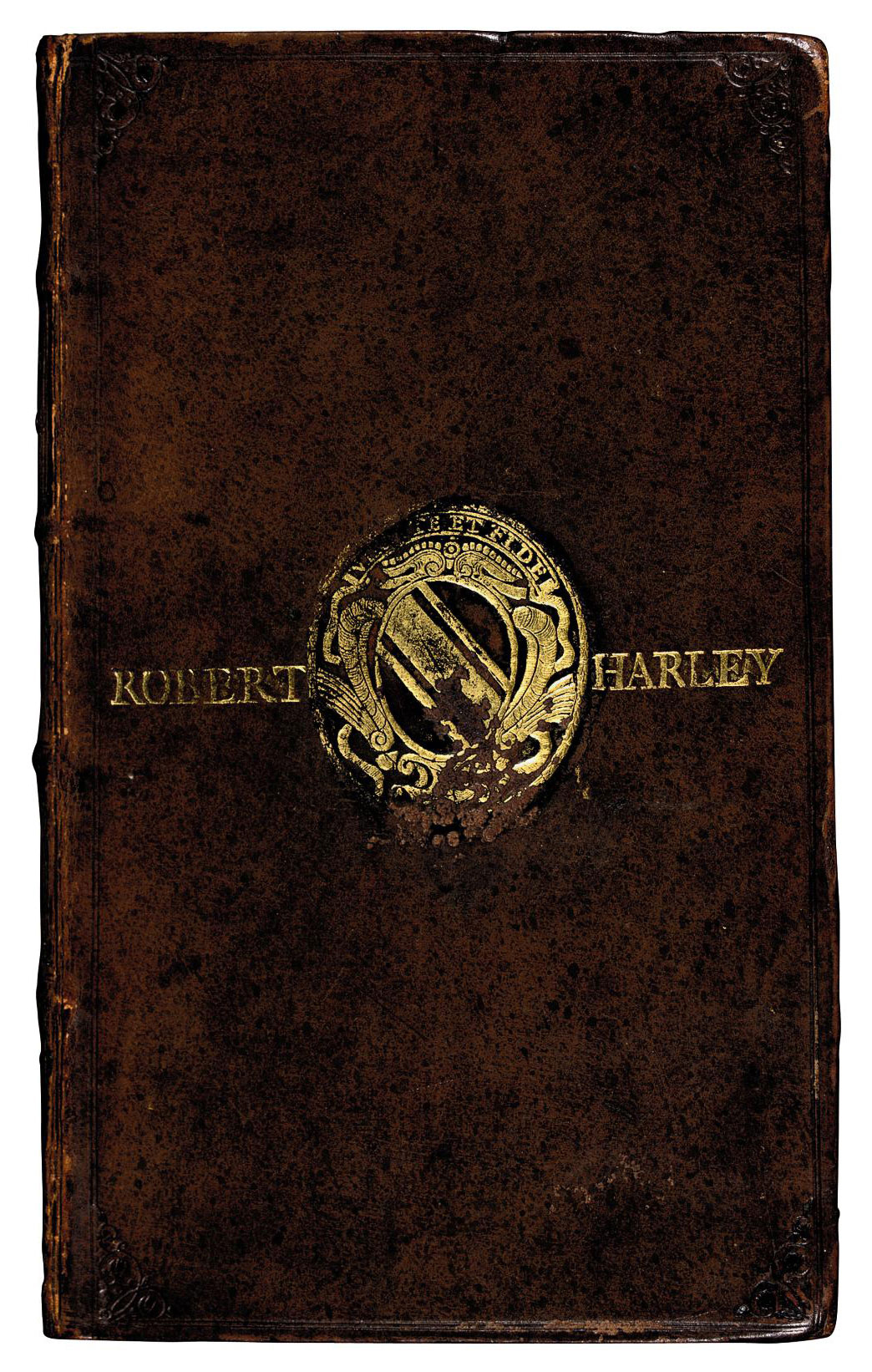

接着登场的就是今天故事的主人公,因为他的贡献,脑卒中理论在文艺复兴的浪潮中才真正破土而出。1689年,这位名叫威廉·科尔(William Cole)的英国医生,在一篇名为《A Physico-Medical Essay Concerning the Late Frequencies of Apoplexies》的书信体论文中,首次使用了术语“Stroke”来表示“卒中”。

威廉·科尔出生在希波克拉底仙逝两千年之后的1635年,他就读于牛津大学格洛斯特学院,并于1660年获得硕士学位,6年后获得医学博士学位。

在伽利略打破了中世纪学术哲学和亚里士多德物理学的束缚时,其他人就不再是这些腐朽的知识体系的奴隶。科尔深受文艺复兴科学革命后的两大医学思潮——医学化学和医学力学的影响,并成为后者的坚定追随者,在医学方面,他也总有独到的见解和勇于创新的学术品格。科尔在Worcester执业期间,凭借着其自行创造的许多有效的治疗手段,很快获得了很高的声誉。虽然这些方法在医疗高度发达的今天已经不再适用,但在那个医疗落后的时代,他的方法也为当时的医者提供了研究思路,他也因此成为牛津大学的荣誉校友之一。

作为在当时享誉国际的英国著名内科医生之一,科尔对“Stroke”一词的使用无疑让人们真正意义上重视起了这个词语。要知道,此前只有在1559年的英语词典中,有关Apoplexy的英文翻译才出现了“Stroke”一词,这来源于“stroke of God's hand”的释义。但是当时没有人在行医或出版时真正使用 “Stroke” 一词。

点击以上文字即可查看详情

点击以上文字即可查看详情

点击以上文字即可查看详情

TIP!

在【脑医汇】APP搜索“卒中”,获取更多内容。