第一作者:

韩斌(首都医科大学附属北京天坛医院神经介入中心,山西省人民医院神经内科);

孙瑄(首都医科大学附属北京天坛医院神经介入中心)

通讯作者:缪中荣

作者单位:首都医科大学附属北京天坛医院神经介入中心

摘要

椎基底动脉循环卒中患者行血管内取栓术(MT)的最佳血压管理尚不确定。我们的目的是评估急性基底动脉闭塞(BAO)患者接受MT治疗后围手术期血压对临床结果的影响。本文回顾性分析2012年1月至2018年7月在北京天坛医院接受取栓治疗的BAO患者的临床资料。结果提示,在接受MT的急性BAO患者中,最大收缩压在120-160mmHg之间可能与较好的预后相关,并有降低死亡风险的趋势。

目的:

椎基底动脉循环卒中患者行血管内取栓术(MT)的最佳血压管理尚不确定。本研究的目的是评估急性基底动脉闭塞(BAO)患者接受MT治疗后围手术期血压对临床预后的影响。

方法:

回顾性分析2012年1月至2018年7月在北京天坛医院接受血管内治疗的急性BAO患者的临床资料。在卒中后24小时内、取栓期间和取栓后定期测量血压。随访3个月时评估的临床结局为功能独立(mRS评分0~2分)和死亡率(mRS评分6分)。

结果:

187例接受治疗的患者中,男性157例,年龄60±10岁。入院NIHSS评分中位数为22。179例患者进行了完整的血压水平评估。在这些患者中,单因素分析显示术后最大收缩压和最大平均动脉压与死亡率显著相关(P<0.05)。多因素回归分析显示,术后最大收缩压(OR=0.964,95%CI 0.941~0.987,P<0.003)和最大MAP(OR=0.942,95%CI 0.907~0.979,P<0.002)是影响死亡率的独立因素。

结论:

在接受取栓术的急性BAO患者中,最大收缩压在120-160mmHg之间可能与较好的预后相关,并有降低死亡风险的趋势。

[REF: Han B, Sun X, Liu R, et al. Impact of the Perioperative Blood Pressure on Clinical Outcome after Thrombectomy in Acute Basilar Artery Occlusion. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2021;30(3):105590. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.105590] PMID: 33583512

血管内治疗(EVT)是急性前循环大血管闭塞(ELAO)致急性缺血性卒中(AIS)患者的标准治疗方法。最近对5个随机试验进行的荟萃分析显示,介入治疗组46%的患者在3个月时mRS评分为0-2分。

考虑到相当数量的患者在接受血管内治疗后3个月仍有残留病变,不同的因素可能会影响取栓术后的功能预后,包括具有重要意义的围手术期血压状况。在取栓过程中有效的血压管理可能是决定临床预后的关键。不幸的是,到目前为止,关于MT前后的血压及其对临床预后的影响的数据有限。

Goyal等报道称,卒中后血压升高可能增加梗死体积,并与较差的临床预后相关。另一方面,Pikija等的一项研究表明,高血压与侧支循环的改善有关,这有利于临床预后。在椎基底动脉循环卒中中,这一问题仍然是一项挑战,因为基底动脉闭塞是最具破坏性的疾病,死亡和残疾的几率高达80%。因此,本研究旨在评估椎基底动脉循环卒中(主要是BAO)取栓过程中围手术期血压对功能结局的影响。

我们对2012年1月至2018年7月在北京天坛医院接受EVT治疗的BAO患者进行了回顾性分析。纳入标准为:

(1)年龄18岁;

(2)PC卒中症状和EVT治疗;

(3)穿刺时间<24小时;

(4)预处理美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分4分和卒中前改良Rankin量表(mRS)评分1分;

(5)基底动脉闭塞。在179名患者中收集完整的血压水平;MT期间收缩压和/或舒张压未知或缺失的个体被排除在研究之外。

所有参与者均提供知情同意书,本研究由北京天坛医院机构评审委员会批准。临床基线变量,包括年龄、性别、血管危险因素、临床特征、血压、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、实验室检查结果、根据ORG 10172急性卒中治疗试验(TOAST)的卒中分类、BAO的解剖和形态特征,以及获得了ASINT/SIR和EVT的详细信息。两位独立训练的神经介入医师在不了解临床资料的情况下,回顾性评估预处理神经血管图像参数,包括基于弥散加权成像(DWI)的pc-ASPECTS和脑桥中脑指数(PMI),以及之前在BAO中描述的两个侧支评分。第三位有20年经验的神经放射科医生参与解决任何分歧。采用数字减影血管造影(DSA)检查上述侧支循环。

根据患者或家属的描述,主动记录BAO的发生时间;另一方面,考虑患者最后一次被认为正常的时间。在症状轻微后意识突然下降的患者中,临床恶化的时间是BAO发病的估计时间。使用MRS评估90天时的功能结果。基线变量的随访由经过培训的访谈者根据标准化访谈协议通过电话访谈进行。

取栓期间24小时内收集血压变量,记录袖带压力。入院血压定义为患者到达医院时的血压。在整个过程中测量EVT期间的血压,并使用无创血压袖带记录,此外,还收集再通时的血压。再通后24小时测定血压。

MAP读数通过以下公式估算:(2XDBP+SBP)/3。Max是机械血栓切除术后24小时内记录的最大血压。根据术后24小时内最大收缩压分为4组:<120mmhg、120-140mmhg、140-160mmhg和≥160mmhg。

90天的患者随访由在我们的核心实验室有10年以上临床经验的认证神经学家通过电话或临床访问进行,他们对患者的临床细节和程序一无所知。在本研究中,主要观察指标为术后90天的功能独立性、症状性颅内出血和死亡率。良好功能独立性定义为mRS评分2分。所有患者均在血管内治疗后立即行CT平扫,以发现颅内出血。术后18-24h内行CT或MRI检查。sICH的定义基于欧洲急性脑卒中合作研究(ECASS)标准。

研究数据以标准形式收集,评估完整性,并输入SPSS统计软件。连续变量被描述为平均值(标准差)和/或中位数。在单变量分析中,采取独立样本t检验和/或非参数检验(Mann-Whitney U检验)来评估平均值和/或中间值之间的差异。针对频率表和比例这两个重要参数使用Pearson卡方检验或Fisher精确检验。采用多元二元logistic回归分析确定校正优势比(OR)和相应的95%置信区间(CI),以确定90天预后的独立预测因素。在单变量分析(表1)中,对多变量模型进行协变量调整,P<0.10,包括糖尿病、既往卒中史、入院时NIHSS评分、入院时血清肌酐、全身麻醉、机械血栓切除术中的通过次数以及动脉内tPA或尿激酶。所有试验均为双尾检验,P<0.05具有统计学意义。本研究使用的软件是SPSS(22.0)。

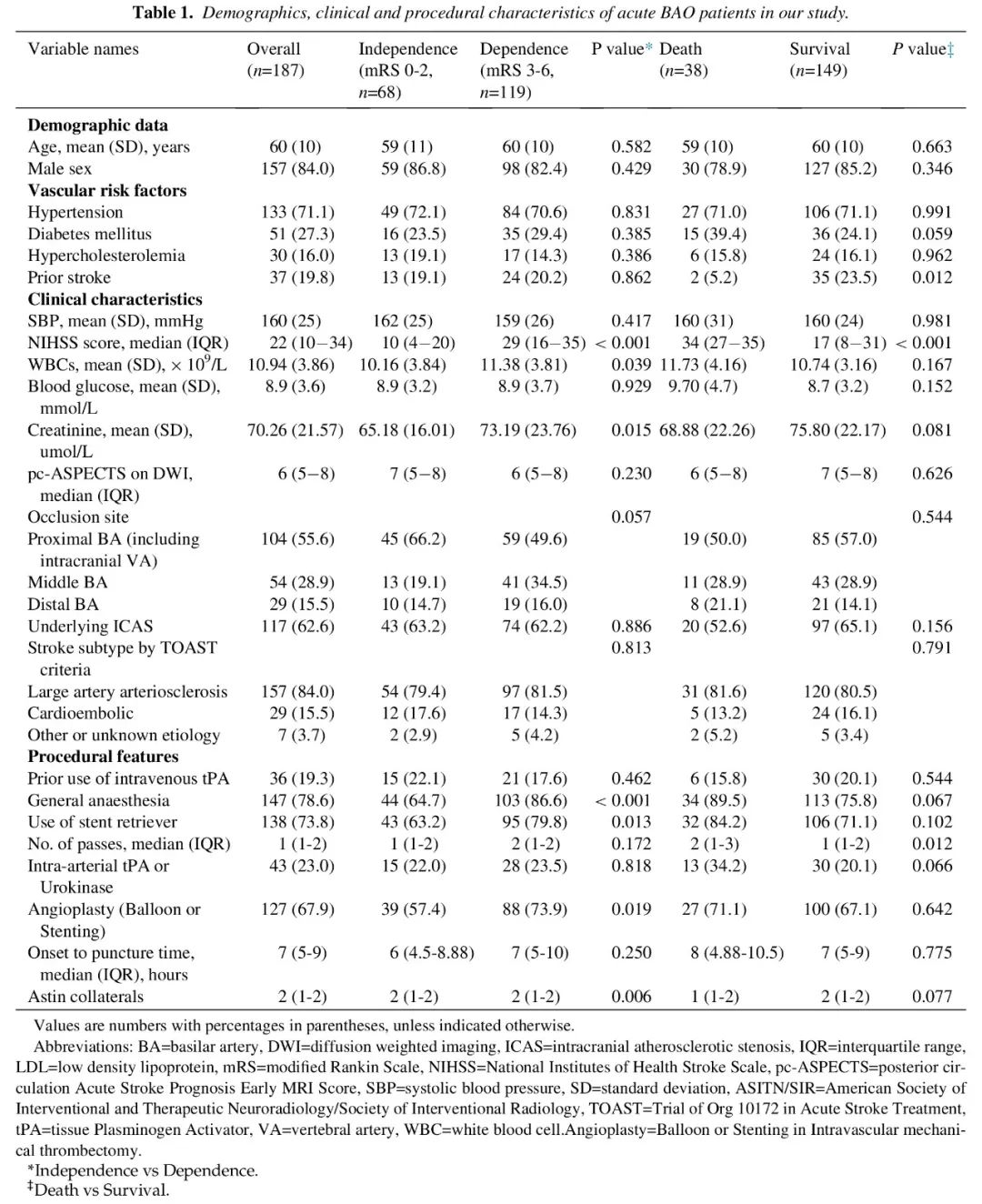

共连续性入组于北京天坛医院2012年1月至2018年7月24小时内接受血管内治疗的187例急性基底动脉闭塞患者。收集到完整的MT后最初24小时内血压值,分析患者的人口统计学和基线特征如表1所示。平均年龄60±10岁,男性157例(84%),女性占16%(30例)。NIHSS评分升高,入院时白细胞和肌酐水平升高,以及使用全麻、支架回收器和血管成形术在预后不良的患者中更为常见(mRS评分为3-6分)。此外,入院时NIHSS升高和支架取出时尝试次数增多的患者死亡率更高(分别为p<0.001和p=0.012)。另一方面,先前中风发作的患者死亡率较低。

表1

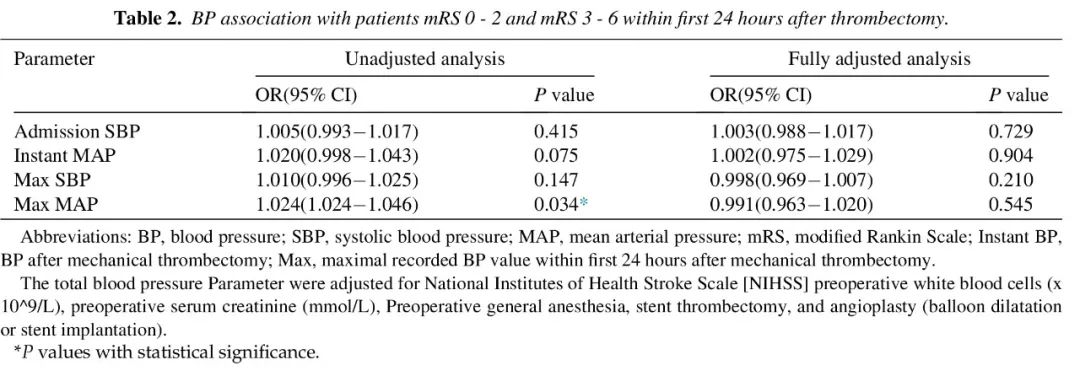

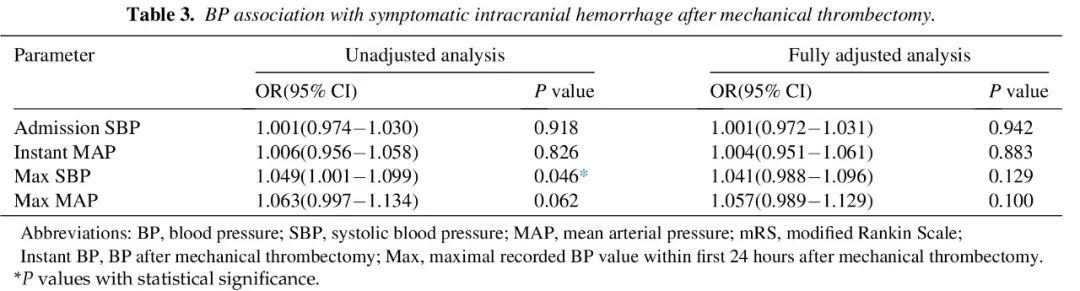

在本研究中,入院收缩压(OR=1.005,95%CI 0.993-1.017;P>0.05;表2)和入院DBP(OR=1.006,95%CI 0.984-1.028;P=0.594)与功能独立性无相关性。另一方面,最大舒张压和最大MAP与功能独立性相关(OR=1.029,95%CI 1.005-1.054;P<0.05和OR=1.024,95%CI 1.024-1.046;P<0.05)(表2)。然而,在校正NIHSS评分、术前白细胞和血清肌酐水平(mmol/L)、全麻、基底动脉分段、支架取栓术和血管成形术后,多因素logistic回归分析:术后24小时内最大舒张压(OR=0.998,95%CI 0.969-1.007;P=0.210),术后24小时内最大平均动脉压(OR=0.991,95%CI 0.963-1.020;P=0.545),未通过显著性检验。(表2)。另一方面,血压与症状性颅内出血的发生率无相关性(P>0.05,表3)。

表2

表3

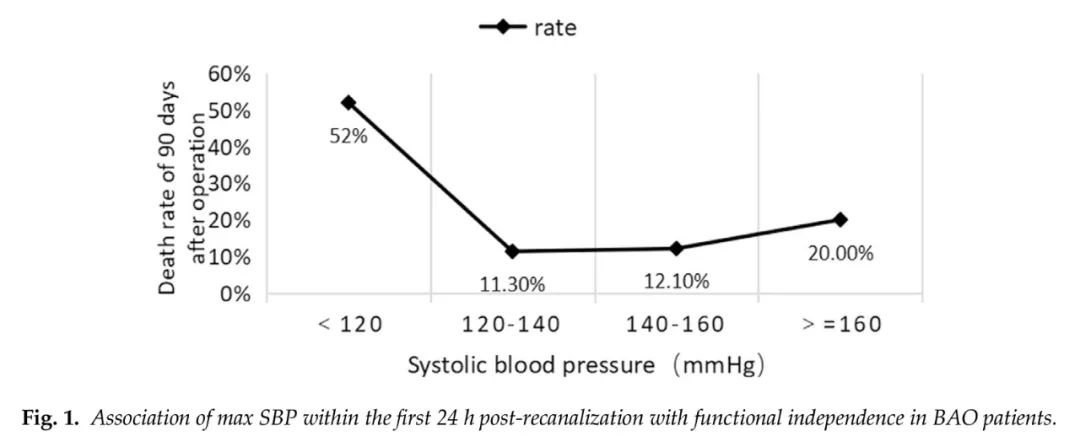

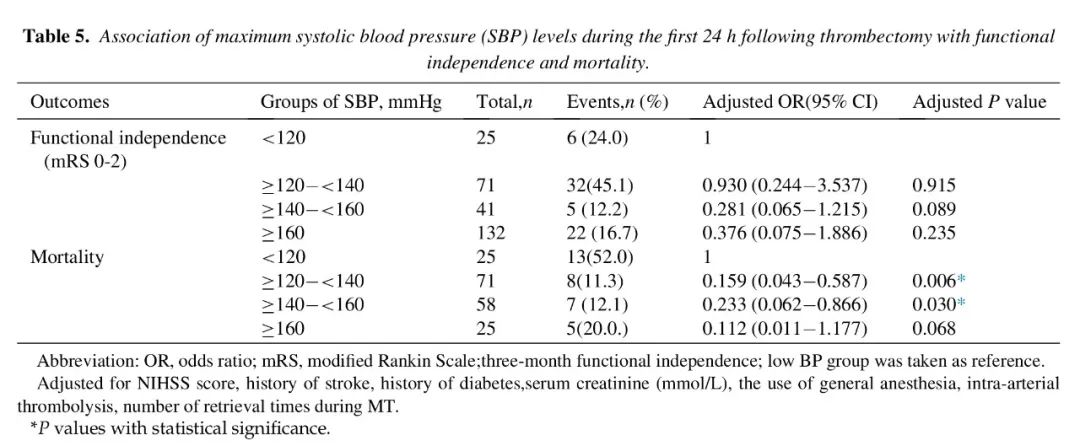

SBP与死亡率相关。血栓切除术后24小时内的收缩压在120-139和140-159范围内,显示死亡率降低(分别为11.3%和12.1%),而收缩压<120显示死亡率升高(52%)(图1和表5)。单因素logistic回归分析显示,最大收缩压和最大MAP与3个月随访时的死亡率相关(均P<0.05,表4)。多变量分析显示,在校正潜在混杂因素后,包括NIHSS评分、中风史、糖尿病史、血清肌酐(mmol/L),全麻、动脉内溶栓的使用和MT期间的取栓次数。

图1

表4

表5

最大收缩压(OR=0.964,95%CI 0.941-0.987;P<0.05)和最大MAP(OR=0.942,95%CI 0.907-0.979;P<0.05)(表4)仍通过显著性检验,预测死亡的独立危险因素。

有效控制美国国立卫生研究院卒中量表NIHSS评分,既往中风史,取栓次数等指标,≥120--<140组出现死亡的风险是收缩压压<120组的0.159(0.043-0.587)倍,P=0.006,表现出来的差异具有统计学意义;≥140--<160组出现死亡的风险是收缩压压<120组的0.233(0.062-0.866)倍,P=0.030,表现出来的差异具有统计学意义;≥160组出现死亡的风险是收缩压压<120组的0.112(0.011-1.177)倍,P=0.068差异无统计学意义;图1:急性基底动脉闭塞机械取栓术后24小时内,最大收缩压在≥120--<140组与≥140--<160组,有降低死亡率的倾向,差异有统计学意义(表5)。

在这项研究中,急性基底动脉闭塞患者机械血栓取栓术后最初24小时内记录的最大收缩压和最大平均动脉压与患者的死亡率显著相关。再通后24小时内维持最大收缩压在120-160mmHg的血压范围可能有利于维持组织灌注和抢救缺血脑组织。这个范围的收缩压可以预测三个月时死亡率有下降的趋势。

AHA/ASA关于血压的建议:对于接受静脉溶栓治疗的患者,对其血压控制的目标一般都是比较统一的,静脉注射阿替普酶前,血压要求收缩压<185mmHg,舒张压<110mmHg。然而针对选择血管内治疗的患者,他们的血压管理尚且没有定论,也缺少充足的临床研究。术后前24小时<180/105mmHg血栓切除术对于围手术期血压的处理,目前尚无共识或研究。近年来,相关的观察性研究很少,研究结果也不一致,而且,这些研究大多纳入了前循环卒中患者,Anadany等人的一项研究表明,MT后24小时内平均收缩压<120mmHg的前循环卒中患者比SBP≥120mmHg患者有更好的90天预后和更低的死亡率。另一方面,DAWN试验对前循环卒中的血压管理提出了不同的建议,建议术后收缩压控制在140mmHg以下。随后,Cernik等人进行的一项回顾性双中心研究表明,该研究认为MT后24小时内BP水平较低的患者可能有更好的临床预后和较低的3个月死亡率。尽管有这种差异,目前的结果表明,在机械取栓后的第一个24小时内,与SBP<120mmHg相比,120-139mmHg的SBP和140-159mmHg的SBP似乎对临床结果有积极的影响,包括较低的死亡率(11.3%)和(12.1%)。这与先前的研究相符,然而,考虑到再灌注损伤,根据我们上述研究结果作为指导机械取栓术后控制血压的目标,仍需特别谨慎,因为该结果仍有争议。最近在多个美国中心进行的一项调查表明,降低血压水平更适合成功再通的患者;相反,在未成功再通的患者中,机械取栓后应维持较高的血压水平,以保证侧支灌注。

到目前为止,还没有研究评估由于BAO引起的AIS患者围手术期血压管理。因此,BAO患者围手术期最佳血压仍未确定。本研究证实最大收缩压和最大MAP与死亡率相关。与大多数研究表明降低血压可能有利于临床结果的前循环卒中相比,我们发现将最大收缩压维持在120-139mmHg和140-159mmHg与较低的死亡率相关。这些结果表明,前后循环卒中的不同特点可能决定了围手术期的血压管理。然而,我们没有发现术前和术中血压与临床结果的关系,由于缺血性脑卒中早期脑血流自动调节受损所致。脑血流自动调节常于卒中后受损,这可能导致再灌注损伤和回流障碍,并可能间接影响预后,包括更大的梗死体积和出血转化的增加。然而,先前的一项研究报告显示,这些损伤在卒中后的前五天特别突出,而且似乎影响全脑,包括同侧和对侧大脑半球。血管内血栓切除(EVT)技术的发展彻底改变了大血管闭塞(LVO)患者的急性脑卒中管理。EVT后血管成功再通对脑血流自动调节的影响尚不清楚。在EVT的背景下更完整地理解脑血流自动调节可能有助于术后血流动力学优化,以防止并发症。假设所有患者都会有脑血流自动调节受损,许多卒中和危重症神经学家认为,相较于未行机械取栓的患者,经机械取栓获得血管成功再通的患者应该得到更严格的血压控制,因为血管再通后面临较高的再灌注损伤风险。

这项研究有几个局限性。首先,不评估梗死体积、侧支循环状态和术后灌注状态。正如上面提到的假设机制,还需要进一步的研究来验证。其次,大多数病人用全身麻醉代替清醒镇静,这与以往报道的研究有很大不同,可能会使目前的结果产生偏差。第三,本研究的回顾性是一个主要的缺点,它仅限于中国人。因此,有必要对不同种族群体进行更大规模的前瞻性多中心研究。

再通后24小时内最大收缩压维持在120-160mmHg可能与BAO患者死亡率降低有关。然而,为了进一步验证这些结果,还需要大量的队列或随机对照试验。

![]()

通讯作者简介

缪中荣

中国科学技术协会全国神经介入脑血管病介入治疗学首席科学传播专家