袁隆平院士让我们每一个人能吃饱饭。我们的大脑和肠道微生物共同决定如何摄取这些食物。

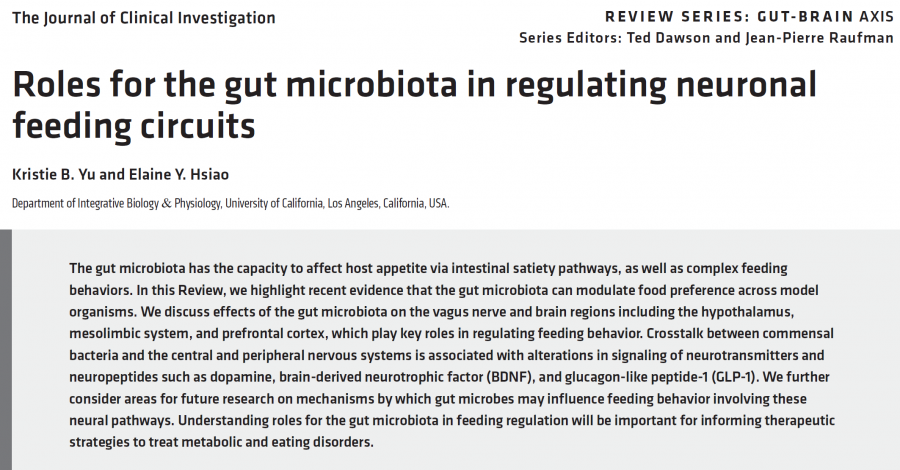

2021年5月17日,在《Journal of Clinical Investigation》杂志上发表了一篇综述《Roles for the gut microbiota in regulating neuronal feeding circuits》,总结了“微生物-肠-脑轴”调控进食行为的相关研究。

目前,由于生活水平、社会标准的提高,肥胖、神经性厌食等饮食相关的疾病的患病率越来越高。在研究如何治疗这些与饮食和代谢相关的疾病前,了解摄食行为的生物学基础至关重要。

摄食行为的神经生物调节十分复杂,有的目的是为了体内能量平衡,有的是激励过程。因此,科学家将调节摄食行为的神经通路分为保持内稳态(homeostatic)和非保持内稳态(non-homeostatic)两大类。控制内稳态平衡的通路会对能量和其他代谢失衡作出反应,主要参与该通路的有下丘脑和脑干核团;非内稳态调节的通路,比如进食的享乐主义和认知调节,由额皮质区、中脑边缘系统和海马体等更高级的脑区域进行处理。若抛开人为划分的脑区,上述各个部位之间也能够相互联系,互相调节对能量状态作出的反应和习得的摄食行为。除此之外,迷走神经在起到双向传递脑和胃肠道之间信息作用的同时,也通过在调节高级脑功能区时传递胃肠道的饥饿与饱腹信号的方式,将内稳态相关与非内稳态相关的进食行为联系了起来。

让这个已经十分复杂的系统更复杂的是——食物消化的产物,为在宿主胃肠道共生的数万亿肠道微生物群(gut microbiota)提供了营养。科学家猜想,微生物群可能会为了自身的生长所需的营养从而影响宿主的进食行为。也就是说,你想吃什么,不仅由你的大脑决定,你的肠道内的微生物也有话语权!2006年Turnbaugh等人的研究显示,给无菌小鼠种植来自肥胖小鼠或相对肥胖人群的肠道微生物群导致了这些小鼠的体脂增高,表明肠道微生物菌群对肥胖的发展起到了重要的作用。从那时起,越来越多的研究认为,肠道微生物群能够调节宿主的代谢和胃口,对肥胖和进食障碍等疾病治疗的临床转化意义;微生物群的代谢物和细菌组分可以通过肠道饱腹途径影响宿主食欲等等。尽管上述研究已知肠道微生物通过微生物-肠道-大脑轴对宿主大脑和行为有影响,但肠道微生物如何影响营养偏好或食物渴望等进食行为,具体的机制和通路仍不清楚。

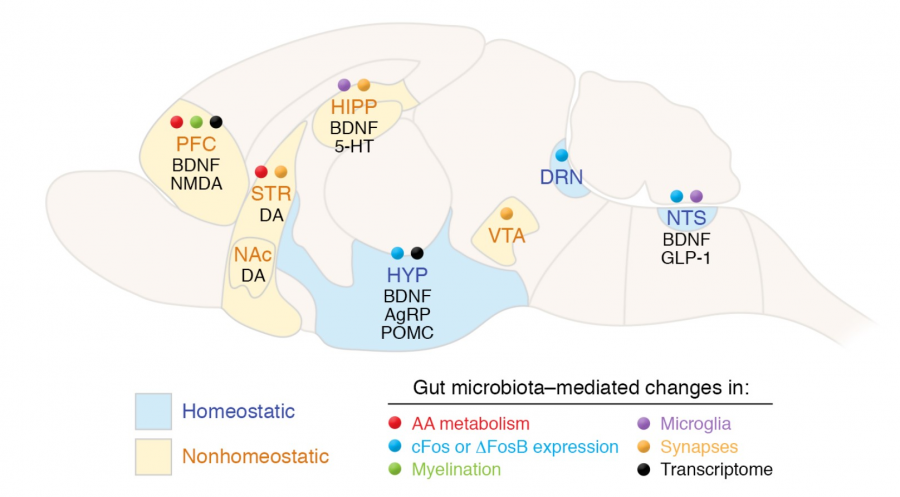

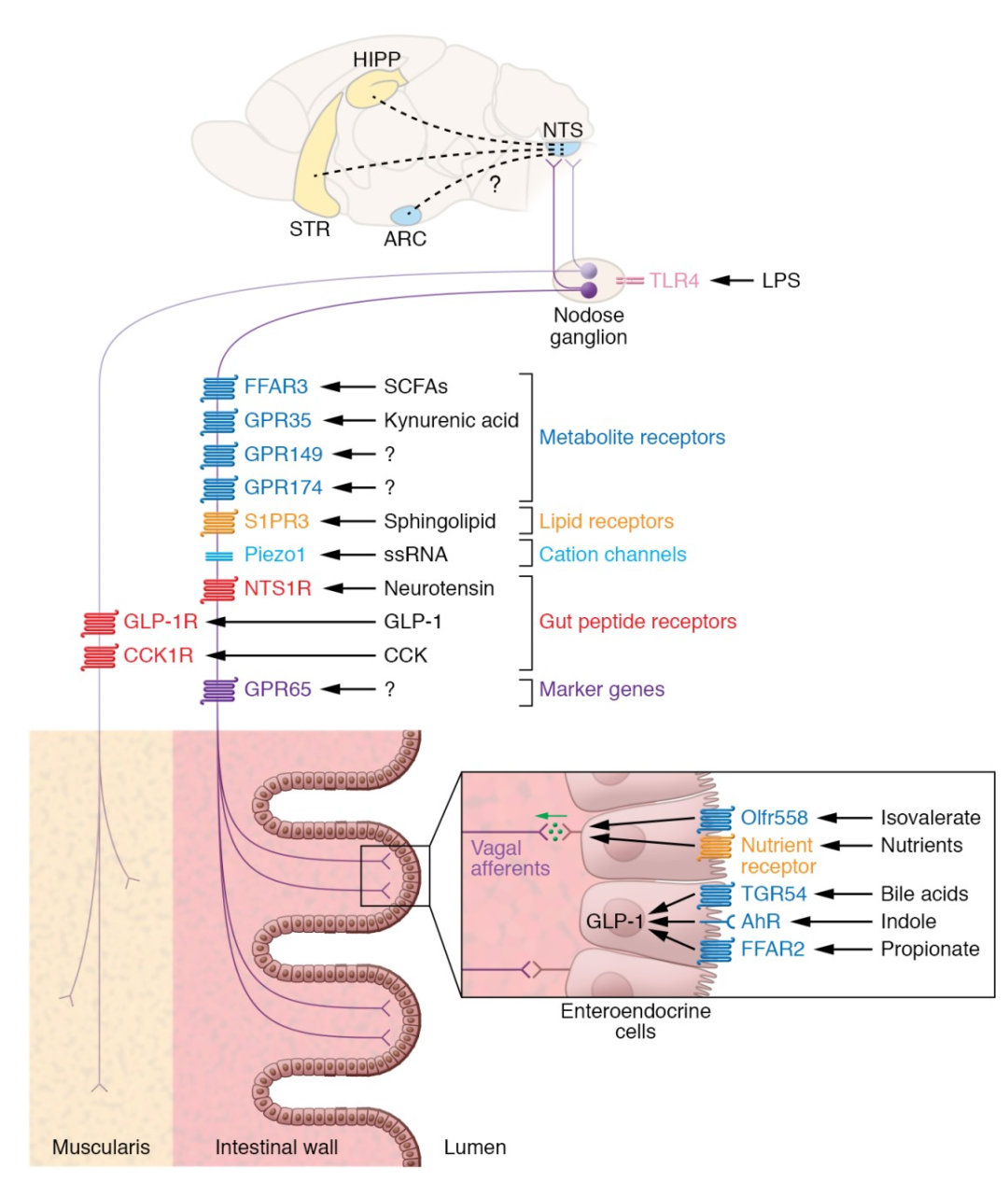

近些年,许多文献报道了肠道微生物菌群对特定脑区内稳态相关和非内稳态相关的影响(图1),如产乳酸的肠道菌群能够改变宿主的饮食偏好、部分肠道微生物通过改变宿主嗅觉影响宿主食物选择、肠道微生物群的多样性能够调节下丘脑活性从而调节对食物的渴望等;也有文献表明微生物的代谢能够影响迷走神经的兴奋性(图2),如微生物代谢产物能和内分泌细胞与神经细胞作用改变摄食行为等。

图1. 肠道微生物群介导的稳态和非稳态神经基质的变化。

图2. 微生物代谢物影响迷走神经活动的拟作用位点。

未来,或许需要应用更多种类的实验动物来重复实验,证明肠道微生物群对进食相关的神经通路产生了影响这一实验结果的普适性与可重复性;并且,需要进行整合式的研究,在确定神经通路受到微生物群影响的基础上,研究该神经通路的下游——摄食行为是否有相对应的改变,以确定受微生物群影响的神经通路影响摄食行为这三者的因果关系。如果要进行上述整合式的研究,就先要进一步了解肠-脑轴上微生物作用的特定信号通路及作用的特定神经元,这一部分知识目前仍然存在大量空白。单细胞测序最新的进展可能能成为未来研究肥胖人群肠微生物类型和其作用的神经元亚型的着力点。

特定微生物和代谢物进行相应的人体研究,对于评估发生在人体中的宿主-微生物相互作用及其与代谢和饮食紊乱潜在的相关性十分重要。了解肠道微生物群对稳态和非稳态摄食行为的影响,可能会为食物选择的生物学基础提供新的见解,并在以后,或许能为肥胖和饮食失调患者的食物偏好调整提供新方法。

组稿:宋彬教授-复旦大学

编译:李方周-复旦大学

审校:宋彬教授-复旦大学

1

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、AiBrain所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。