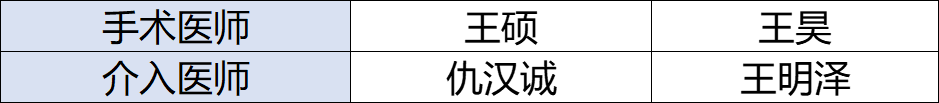

今天为大家分享的是来自首都医科大学附属北京天坛医院神经外科王硕、王昊、仇汉诚、王明泽带来的球囊临时阻断辅助的巨大动脉瘤夹闭术,由王明泽医生供稿,欢迎阅读、分享!

患者男性,67岁,主因“间断性头痛伴右眼睑上抬障碍20余天”,急诊以“右侧颈内动脉床突上段动脉瘤”收入院。

20天前无诱因出现间断性头痛症状,以右顶部为著,伴右侧眼睑下垂,无意识丧失肢体抽搐,无恶心呕吐,肢体活动好,于当地医院行头颅CT及MRI检查提示“颅内动脉瘤”,转诊于首都医科大学附属北京天坛医院,行头颅CTA检查提示“右侧颈内动脉床突上段动脉瘤”。拟进一步诊疗收入神经外科脑血管一病区。

神清语利,左侧瞳孔直径2mm,光反应灵敏,右侧瞳孔直径4mm,对光反射迟钝;右侧眼球运动障碍;左侧肢体肌力下降,左上肢:远端0级,近端III级,左下肢:远端II级,近端III级,左侧巴氏征(+),余未见明显异常。

当地医院MRI T2加权像示右鞍旁巨大血管流空影,考虑动脉瘤。

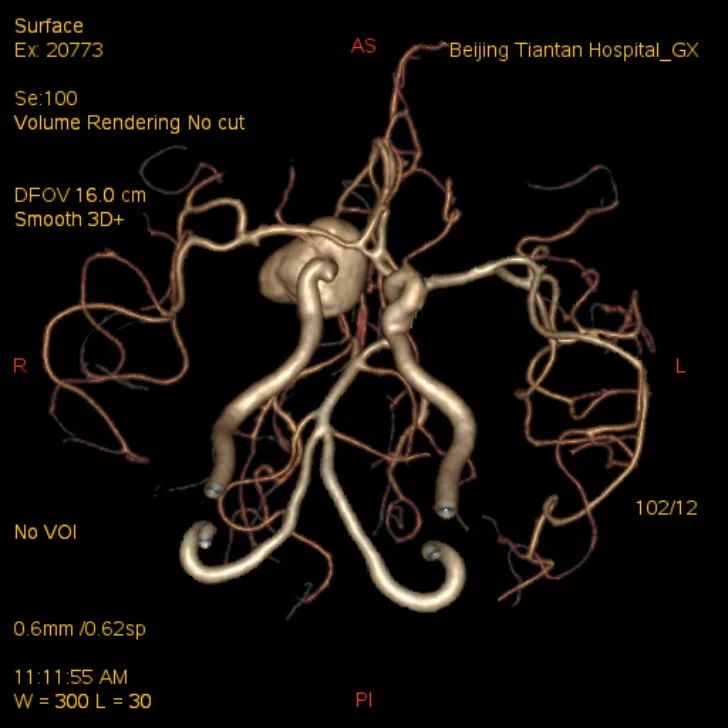

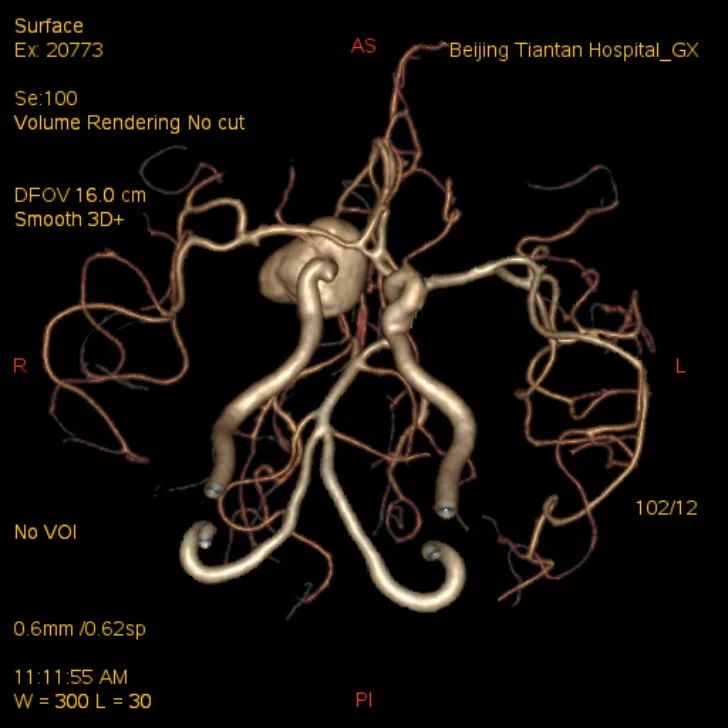

天坛医院神经外科门诊行头部CT+CTA示右颈内动脉交通段巨大动脉瘤伴部分血栓形成。

这是一例常见的颈内动脉交通段巨大动脉瘤。病人以动眼神经麻痹的症状为主诉,查体结果证实右侧动眼神经受累。同时病人合并右侧大脑半球缺血的表现,提示动脉瘤存在“蓄水池”效应,已造成患侧前循环供血区血流动力学改变,且患侧颈内动脉可能缺乏代偿。因此,本次治疗的目标包括两方面:(1)消灭动脉瘤,减轻占位效应、预防破裂出血;(2)确保右侧大脑中动脉、大脑前动脉血流通畅。

(2)球囊闭塞试验阳性前提下的载瘤动脉闭塞,并行大脑中动脉、大脑前动脉中-高流量血运重建;

结合上图头部CT平扫,动脉瘤内已有部分血栓形成。闭塞动脉瘤或诱导动脉瘤内形成血栓的行为可能加重动脉瘤的占位效应,并不利于缓解压迫症状,因此方法(1)-(3)均排除,方法(4)成为当前唯一的选择。在既往节目中,我们展示了球囊辅助下的动脉瘤夹闭术(【D6放映室】曹勇主任团队:球囊辅助巨大动脉瘤夹闭),其中我们利用尺寸适宜的顺应性球囊阻断动脉瘤颈以协助动脉瘤夹闭和载瘤动脉塑形。但在这个病例中,头部CTA及造影提示动脉瘤流出道距颈内动脉末端分叉较近,形成的三岔口结构不适于使用球囊行瘤颈阻断。经评估眼动脉反流量少,我们采用球囊阻断颈内动脉海绵窦段的方法以兼顾阻断效果和阻断的安全性。由于动脉瘤瘤颈位置较高,与眼动脉起始部间有足够距离。在球囊临时阻断辅助下安全暴露近端载瘤动脉后,可使用临时阻断夹接替球囊的职责。术中情况亦证明,在眼动脉反流较少的情况下,阻断海绵窦段颈内动脉能够有效减少载瘤动脉血供,为暴露动脉瘤和瘤颈提供条件。但眼动脉反流仍不能忽视,彻底阻断动脉瘤上、下游血供才能充分实现消灭载瘤动脉血流的目的,使术者能够从容、安全地夹闭动脉瘤并塑形载瘤动脉。

近端载瘤动脉球囊临时阻断辅助的巨大动脉瘤夹闭术。

右股动脉行Seldinger穿刺置入6F动脉鞘;左股动脉行Seldinger穿刺置入5F动脉鞘。

TERUMO 150cm超滑泥鳅导丝携ENVOY Guiding 6F导引导管,选入右颈内动脉行正位、侧位及3D血管造影。

术中DSA示右颈内动脉交通段巨大动脉瘤,造影可见动脉瘤位于眼动脉起始段下游,流出道显影不佳。

经导引导管送入球囊导管携微导丝(Scepter C 4*20球囊导管+Excelsior SL-10)。动脉瘤流出道显影差,微导丝超选风险高,球囊导管阻断动脉瘤颈困难。将球囊导管在微导丝辅助下置于右颈内动脉海绵窦段。

Cordis Ver 135°5F造影导管携TERUMO 150cm超滑泥鳅导丝经左股动脉鞘送入置于左侧颈内动脉行正位造影,示前交通开放,右侧大脑中动脉显影良好,动脉瘤流出道位于右大脑中动脉、大脑前动脉起始部。球囊阻断瘤颈困难。

造影导管在造影短导丝配合下选入右侧颈总动脉,行侧位造影见眶上动脉经眼动脉向颈内动脉少量供血。

记录球囊充盈压力,解除临时阻断。微导丝配合球囊导管保持位置,待术中充盈球囊辅助阻断供血动脉。

球囊临时阻断,探查暴露颈内动脉交通段,显露大脑中动脉和大脑前动脉并游离。

临时阻断夹阻断动脉瘤上游的颈内动脉及下游的大脑中动脉起始部,解除球囊临时阻断。

夹闭动脉瘤,塑形载瘤动脉。

进一步清理瘤内血栓减压。

动脉瘤夹加固。

ICG造影示载瘤动脉通畅,动脉瘤不显影。

王硕教授团队:球囊临时阻断辅助的巨大动脉瘤夹闭术

经导引导管行右颈内动脉正侧位造影,动脉瘤未显影,载瘤动脉通畅,流速正常。

术后予以控制血压、预防癫痫、抑酸、化和补液等常规治疗。

患者术后7天出院。出院查体:神清语利,左侧瞳孔直径2mm,光反应灵敏,右侧瞳孔直径2.5mm,对光反射迟钝;右侧眼球运动障碍;左上肢肌力IV级,左下肢IV级,左侧巴氏征(-),余未见明显异常

神经外科主任、首都医科大学神经外科学院副院长

中华医学会神经外科学分会主任委员

中国卒中学会脑血管外科分会主任委员

中国医师协会神经外科医师分会常委

中国研究型医院学会脑血管病学专业委员会副主任委员

海峡两岸医药卫生交流协会神经外科专业委员会副主任委员

国家卫健委脑卒中防治专家委员会出血性外科专业委员会副主任委员

北京医师协会神经外科专家委员会主任委员

中华医学会北京分会神经外科学分会副主任委员

现任首都医科大学附属北京天坛医院科技处副处长,神经外科副主任医师,讲师。临床上,重点参与脑血管病的治疗,除常规日常工作外,在缺血性脑血管病方面,能熟练掌握烟雾病的血管搭桥技术,出血性脑血管病方面,能熟练掌握内镜下颅内血肿清除术,手术效果良好。科研方面,在国内较早开展颅内药物缓释膜片的研发,并取得北京市级课题1项,医管局课题1项,校级课题1项。发表论文10余篇。医政方面,连续四年担任北京市卫计委数据质量督导检查专家组专家,在病案质量控制、DRGs等方面,有独到的见解。社会兼职,现任白求恩医学专家委员会青年科学家委员。1. 北京市医管局科研培育计划“一种新型可缓释万古霉素的胶原类人工硬脑膜的研发(PX2016034)2016年 15万 负责人2. 北京市科协 金桥工程种子计划“一种可缓释去甲万古霉素的胶原类人工硬脑膜的II期研发与改进”2013年 1万元 负责人3. “十二五”科技支撑计划中的分课题“中枢神经修复材料”(2012BAI17B04),2012年 结题 参与4. 国家自然科学基金(81070978)NMDA缓释膜对颅脑创伤慢性期学习记忆障碍及突触可塑性的作用。

医学博士,博士后,首都医科大学附属北京天坛医院神经外科脑血管病一病区。副主任医师,北京市丰台区青联副主席。先后师从于刘荣耀教授、姜卫剑教授、赵继宗院士,从事脑血管病基础及临床研究十余年,主要擅长颅内动脉狭窄、颅内动脉瘤、血管畸形等脑血管病的介入及外科手术治疗,并在赵继宗院士、姜卫剑教授的指导下,于国内率先开展脑血管病复合手术的研究及临床工作。目前主要从事脑血管病(颅内动脉狭窄,颅内动脉瘤,脑血管畸形等)的介入及手术治疗方面研究,特别是脑动脉瘤、脑动静脉畸形复合手术治疗。在SCI 期刊、《中华医学杂志》上发表多篇学术论著,执笔《神经血管疾病复合手术专家共识》,拥有发明、实用新型等十余项专利。

博士研究生,首都医科大学附属北京天坛医院神经外科住院医师。

2009.9-2014.6 首都医科大学临床医学专业;2014.9-2016.6 首都医科大学附属北京天坛医院硕士研究生外科学(神外);2016.9-2020.6 首都医科大学附属北京天坛医院博士研究生外科学(神外);2020.8-至今 北京天坛医院神经外科住院医师。主要工作:参与北京市科技计划重大项目《复合手术治疗多种危险因素并存的复杂性脑血管病》(D161100003816005)和十三五重大慢病专项《复杂性脑血管疾病复合手术新模式治疗技术研究》(2016YFC1301800)等复合手术临床课题的研究设计和运行管理;从事脑血管病、肿瘤等方面神经外科复合手术模式探索和技术创新,开展新技术的医疗质量持续改进;通过复合手术模式搭建脑血管病急诊危重症绿色通道救治体系和技术探索。

在SCI 期刊上发表多篇学术论著,参与多部教材编写。

《D6放映室-复合手术集萃》专栏

点击文字即可查看专栏更多精彩内容

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。