男,61岁。

主诉:右侧肢体无力、言语不清1个半月。

既往高血压,个人史和家族史无特殊。

神经体查:构音欠清,右侧鼻唇沟较左侧浅,伸舌右偏;右上肢近端肌力4级,远端肌力2级;右下肢肌力5级-;右上肢痛触觉减退;右巴彬斯基征阳性。

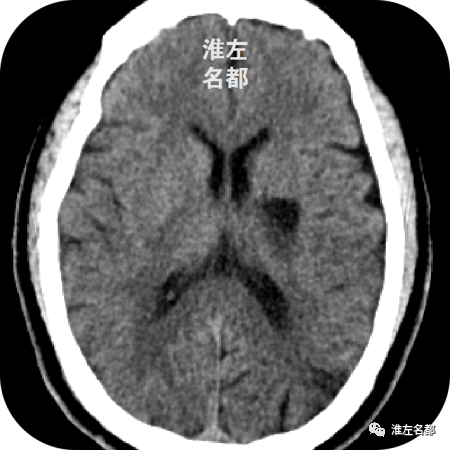

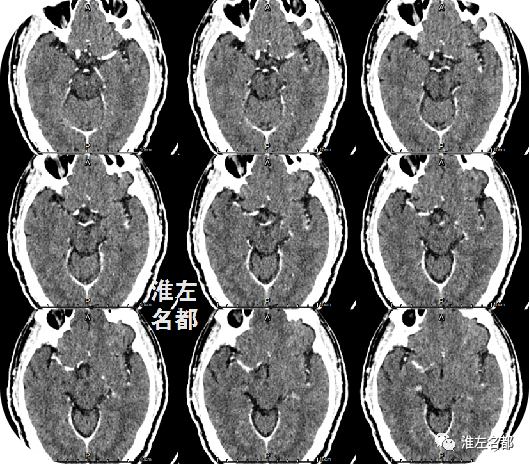

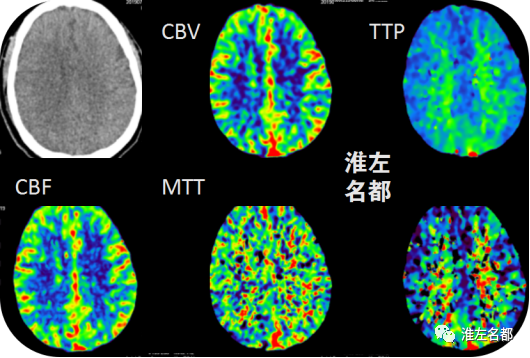

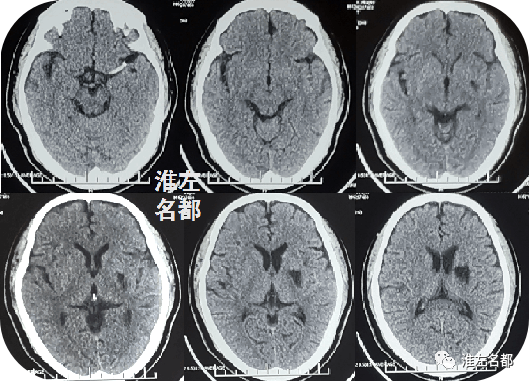

△CT平扫:左侧基底节和后部分水岭区陈旧梗死软化灶。

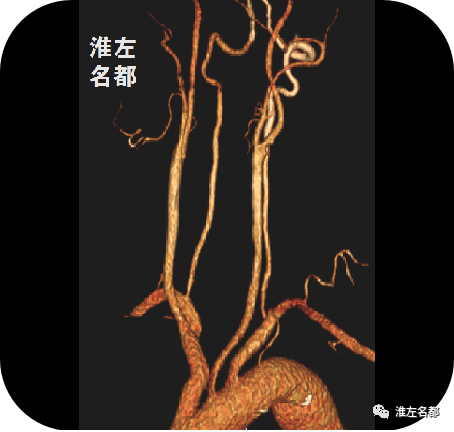

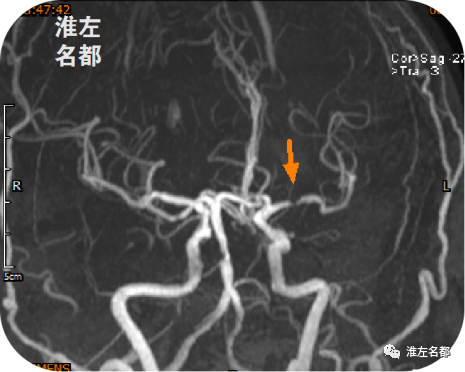

△颅脑CTA:左侧MCA主干局部严重狭窄(橙箭)。

△颈部CTA:Ⅲ型主动脉弓,左侧颈内动脉起始部斑块充盈缺损,管腔轻度狭窄。

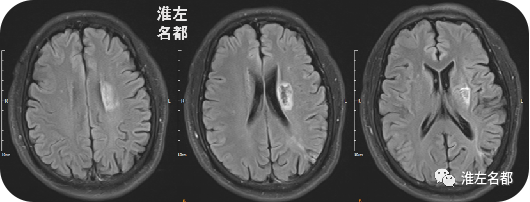

2019-6-24 MRI

△FLAIR:左侧基底节和颞枕交界处陈旧梗死。

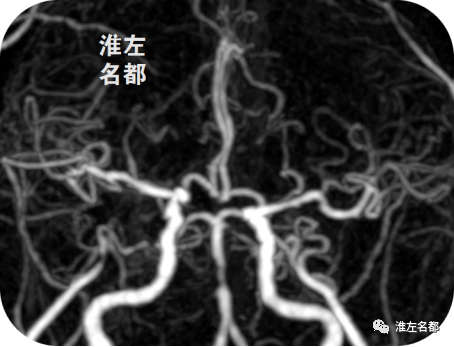

△TOF-MRA:左侧MCA局部严重狭窄(橙箭),基底动脉局部狭窄。

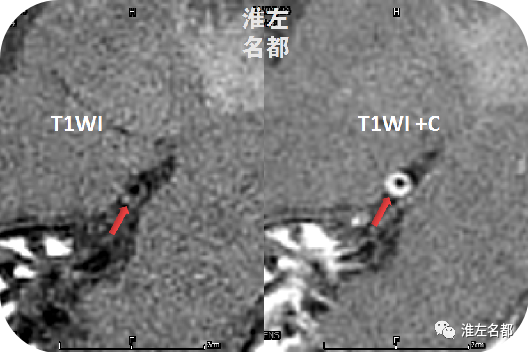

△管壁MRI(T1WI平扫+增强,血管断面扫描):左侧MCA狭窄处狭窄处管壁偏心增厚,并显著强化(红箭)。

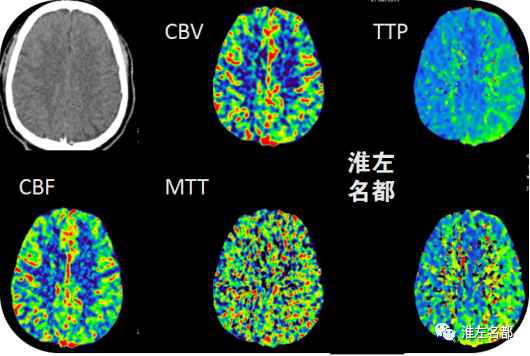

此患者左侧MCA主干症状性严重狭窄,管壁MRI显示为不稳定强化斑块,脑CTP结果表明存在灌注异常。经和患者及其家属沟通后,同意行左侧MCA血管成形和支架植入术,并签署手术知情同意书。

1、阿司匹林 0.1 QD

局麻+镇静

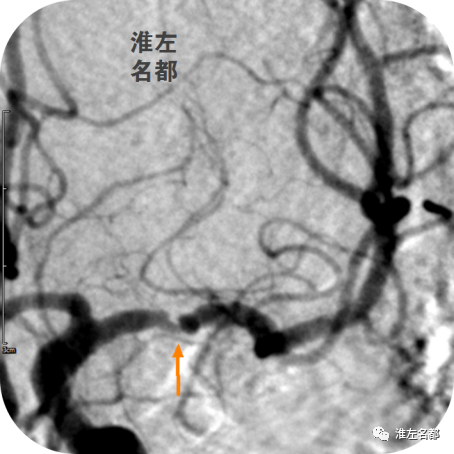

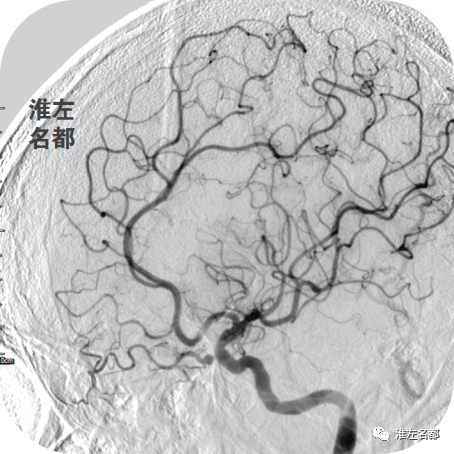

△DSA:左侧MCA主干中段严重狭窄(橙箭)。

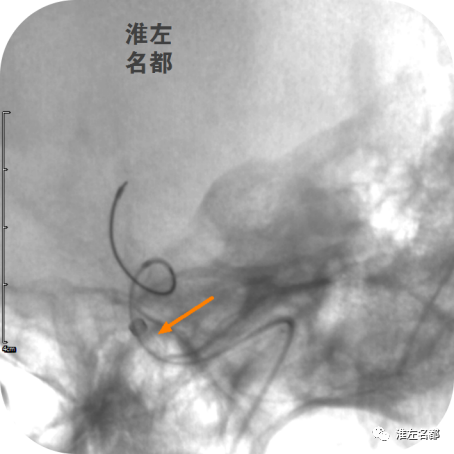

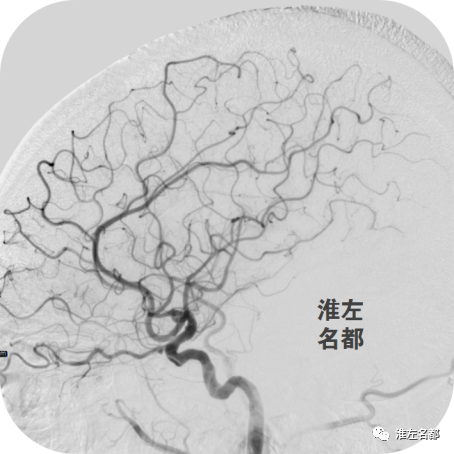

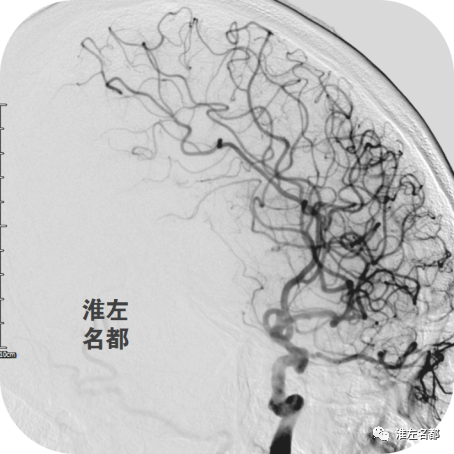

△采用同轴技术将6F长鞘(Cook,90cm)送至左侧颈总动脉远端,.035”泥鳅导丝导引下将中间导管(Navien 072,105cm)送至左侧颈内动脉海绵窦段上升部(橙箭)。

△微导管(prowler select plus)辅助下将微导丝(synchro,.014” 300cm)通过左侧MCA狭窄,头端置于M2分支;经微导丝将颅内扩张球囊(赛诺,2.0*10mm)送至左侧MCA狭窄处,以6atm压力缓慢扩张,而后造影显示左侧MCA狭窄明显改善,撤出颅内扩张球囊。

△沿微导丝送入微导管至左侧MCA M2段,经微导管于狭窄处植入自膨式颅内支架(Enterprise 4.5*22mm),而后造影显示左侧MCA狭窄完全解除。

支架植入后询问患者,对答切题,言语清晰,右侧肢体肌力同术前。此时行术中DSA平板CT未见颅内出血。而后询问患者时,言语含糊,右上下肢乏力,肌力3级。

△患者病情变化后再次造影(左侧前循环正侧位和斜位DSA):左侧前循环颅内血管未见异常,主干和分支动脉显影良好。

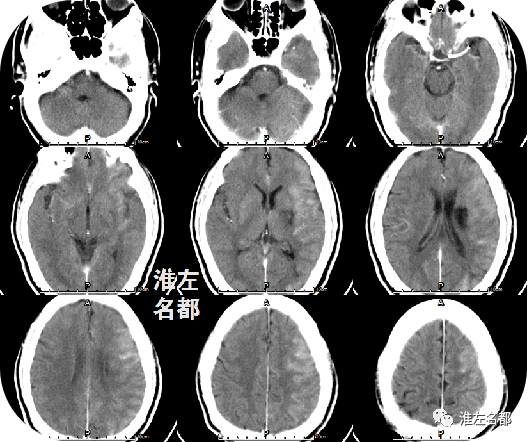

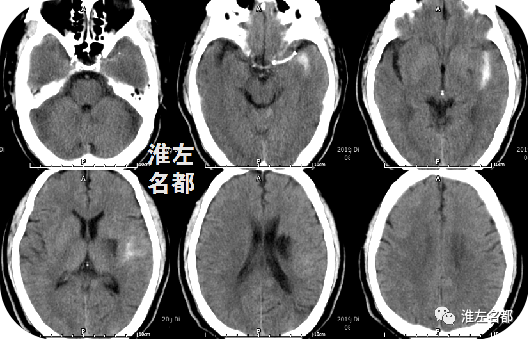

术后即刻CT

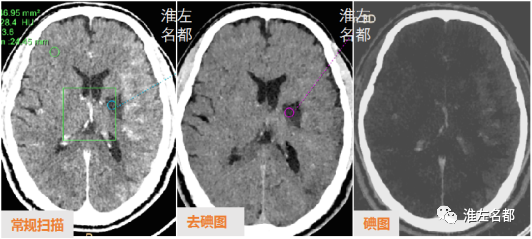

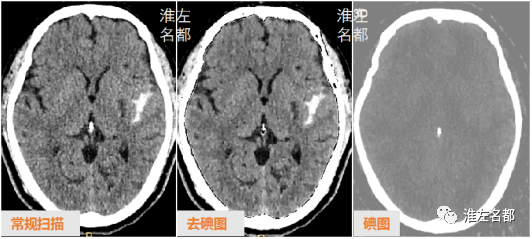

△颅脑CT平扫:左侧MCA区皮质肿胀,呈高密度;局部脑凸面蛛网膜下腔亦可见少许高密度;薄层重建图像显示:左侧侧裂池蛛网膜下腔内未见高密度。

△颅脑能谱CT:在去碘图上,左侧半球皮质和蛛网膜下腔内的高密度消失,仅显示皮质肿胀,提示左侧半球皮质和蛛网膜下腔内的高密度为造影剂渗出所致。

患者回病房后症状已经完全缓解,无不适主诉,查体同术前。收缩压继续控制在100-120mmHg。

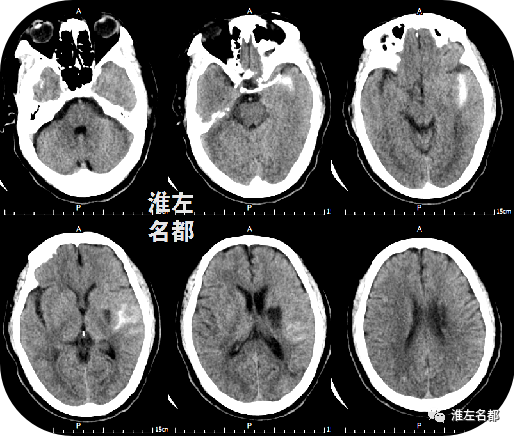

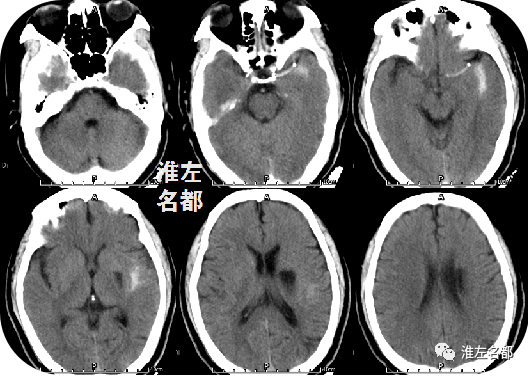

△CT平扫:左侧半球皮质水肿和高密度已经消失,但显示左侧侧裂池内明显高密度。

△颅脑CTA:左侧MCA主干及其分支显影良好。

△脑CTP:双侧半球灌注对称。

△颅脑能谱CT:在去碘图上,左侧侧裂池高密度依然存在,提示出血。

1、卧床;

2、监测生命体征;

3、停用氯吡格雷;

△CT平扫:左侧侧裂池蛛网膜下腔出血较前略有吸收。

△CT平扫:左侧侧裂池蛛网膜下腔出血较前进一步吸收。

2019-7-15 复查CT

△CT平扫:左侧侧裂池蛛网膜下腔出血高密度消失。

1、此病例左侧MCA严重狭窄支架植入后,立即出现其供血区新发症状,DSA平板CT排除颅内出血,再次造影发现左侧前循环颅内动脉主干及其分支显影良好。

2、基于上述情况分析:患者颅内支架植入后的即刻病情变化原因可能是高灌注综合征或造影剂脑病。故予以激素和控制血压处置,其后短时间内症状部分改善。

3、术后即刻颅脑CT平扫显示左侧MCA区皮质肿胀和高密度,局部蛛网膜下腔内亦见少许高密度,能谱CT扫描的去碘图显示上述皮质和蛛网膜下腔高密度消失,提示是碘造影剂渗出。因此,患者颅内支架植入后的病情变化原因考虑是“造影剂脑病”。回病房后患者症状完全缓解,予以补液水化促进造影剂排泄,控制血压预防高灌注,以及甘露醇减轻脑水肿。

4、然而,令人意外的是,术后第2日颅脑CT平扫提示原左侧MCA区皮质肿胀已恢复,皮质和蛛网膜下腔高密度亦完全消失;但却在左侧侧裂池内检测到高密度,能谱CT的去碘图上此高密度依然存在,最终明确为蛛网膜下腔出血。所幸的是,患者未出现头痛等蛛网膜下腔出血症状,予以继续控制血压、停用氯吡格雷等处理后,左侧侧裂池蛛网膜下腔出血逐渐吸收。

5、造影剂脑病(contrast-induced encephalopathy,CIE)很少见,神经系统症状差异很大,通常发生在使用碘造影剂后数分钟至数小时内,包括视力障碍、局灶性运动和感觉缺陷、脑病、癫痫发作、失语等。造影剂脑病潜在机制可能是血脑屏障的破坏,造影剂渗入中枢神经系统中,造成神经元毒性,并引发脑水肿。造影剂的高渗透性被认为会引起脑部微血管的内皮细胞收缩,内皮细胞间的紧密连接被打开,血脑屏障受损。造影剂脑病头部CT平扫表现可类似于蛛网膜下腔出血,这是因为碘造影剂外渗导致蛛网膜下腔内高密度,能谱CT可进行很好的鉴别;CT也可见皮质和皮质下增强和脑水肿,本病例亦是如此。造影剂脑病的影像学表现详见笔者的前一篇公众号文章【神经介入案例(22):颈动脉支架术后造影剂脑病—多模式CT和能谱CT的诊断价值】。

6、十分罕见的是,此患者术后第2日复查颅脑CT,显示原造影剂脑病影像学异常已完全消失,但又检测到左侧侧裂池新发蛛网膜下腔出血。此颅内支架植入后迟发蛛网膜下腔出血的机制考虑可能是:左侧MCA严重狭窄远侧阻力血管扩张,调节功能受损,支架植入后,在快速血流冲击下,侧裂池内扩张的小血管分支破裂出血。文献也报道过类似的颅内颈动脉狭窄支架后迟发出血【J Neurointervent Surg (2010). doi:10.1136/jnis.2010.3004】。但文献还从未报道过,颅内动脉狭窄支架植入后造影剂脑病,且其后又并发了迟发性蛛网膜下腔出血,实属罕见。

![]()