提示

“浙二神外周刊”不定期接收外院投稿,审核后发表。欢迎各专业同道联系我们,分享精彩病例、研究热点或前沿资讯。投稿请联系:shishi74@163.com

前言

浙大二院神经外科成立功能神经外科亚专科还比较年轻,但发展很快。在难治性癫痫的诊治、帕金森氏病的精准治疗方面,和神经内科、神经影像、核医学等学科合作,起点高,研究深,成效好。癫痫中心主任是学校从事癫痫基础研究的国内大咖,使得癫痫基础和临床研究能更好地有机结合,取得了很好成果。和学校工科团队合作的脑机接口癫痫诊治临床转化前沿研究上处于国内领先水平。目前功能神经外科由朱君明主任牵头负责。本期开始系列报道科室功能神经外科亚专业组的相关病例,与同道共享。

病史简介

患者,男,15岁,因“发作性右手麻木伴抽搐5年”入院。

患者5年前清醒时突发抽搐,表现为右上肢强直屈曲,向后扭转,持续15秒后可自行缓解,至外院就诊,头颅磁共振提示左侧顶叶小软化灶,伴有增生及萎缩现象,诊断“癫痫”,先后予奥卡西平、开浦兰、德巴金、氯硝西泮、得理多、拉考沙胺、卫克泰等抗癫痫药物规范治疗,但控制效果不佳,目前右手麻木抽搐每天发作3-4次,发作性四肢抽搐每月发作2-3次。现为求进一步手术治疗,拟“难治性癫痫”收入浙大二院。

查体:神经系统体格检查无殊。

诊治经过

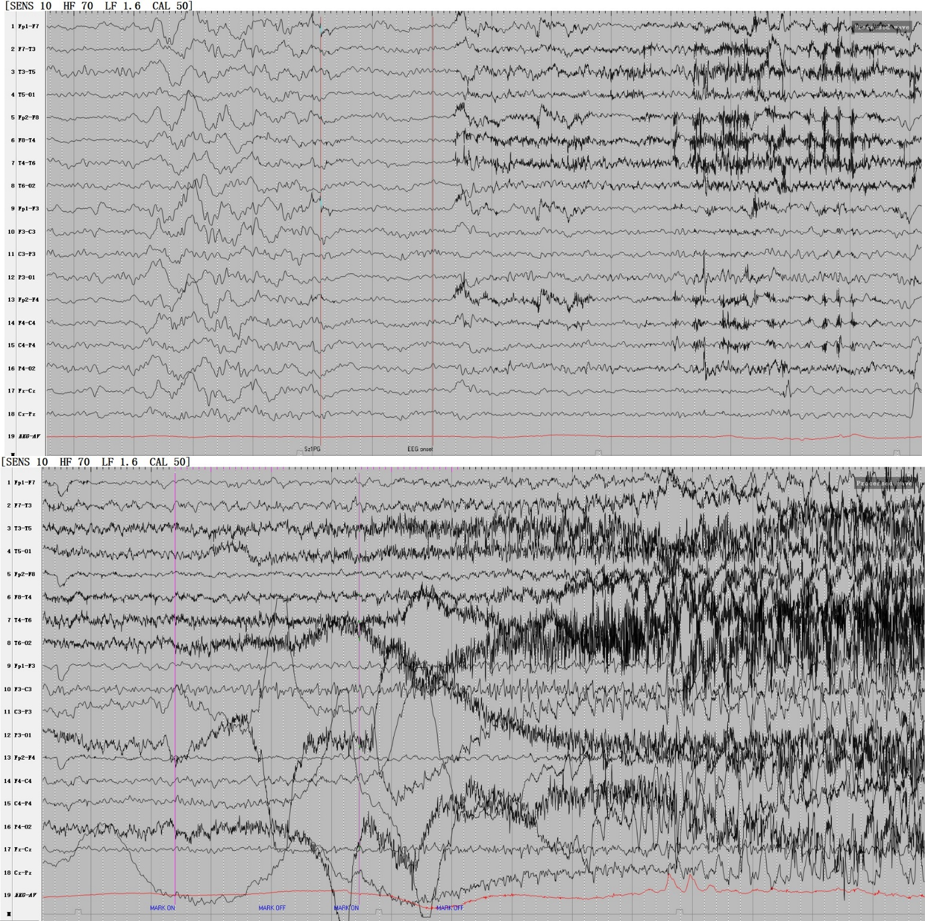

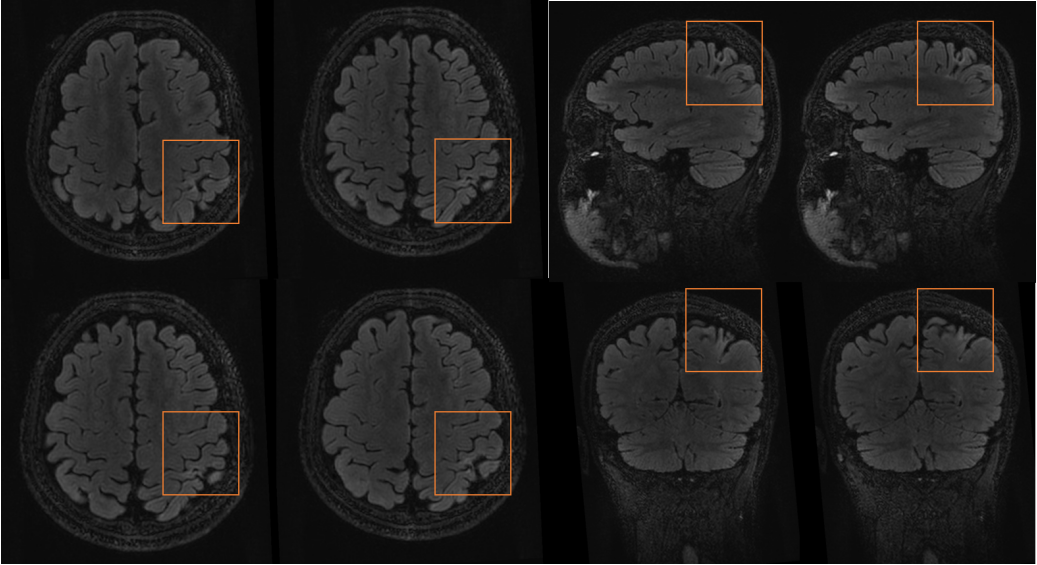

入院后完善相关检查,长程视频脑电图检查:发作右手麻木抽搐数十次,未见明显头皮脑电改变;先兆发作→右上肢僵直、阵挛→全身阵挛发作一次,见左侧后头部(T5明显)theta活动出现,随后传至左侧半球后传至全导,频率逐渐减慢,波幅逐渐增高,持续约2分钟(图1)。头颅MRI提示:左侧中央后回局部软化伴胶质增生(图2)。根据检查结果,考虑癫痫起源位于左侧中央后回。由于癫痫起源部位位于中央后回功能区,手术切除可能有神经功能缺失风险,说明手术风险家属无法接受感觉缺失及肢体瘫痪。浙大脑机接口临床转化研究中心团队前期刚自主研发出一款基于闭环脑机接口多通道神经刺激器,适合于治疗这种类型的难治性癫痫,已经医院伦理委员会审核通过。经沟通,患者及家属签署知情同意书,要求使用这款刺激器进行治疗。这也是接受我们这款刺激器的第二例临床研究病例。

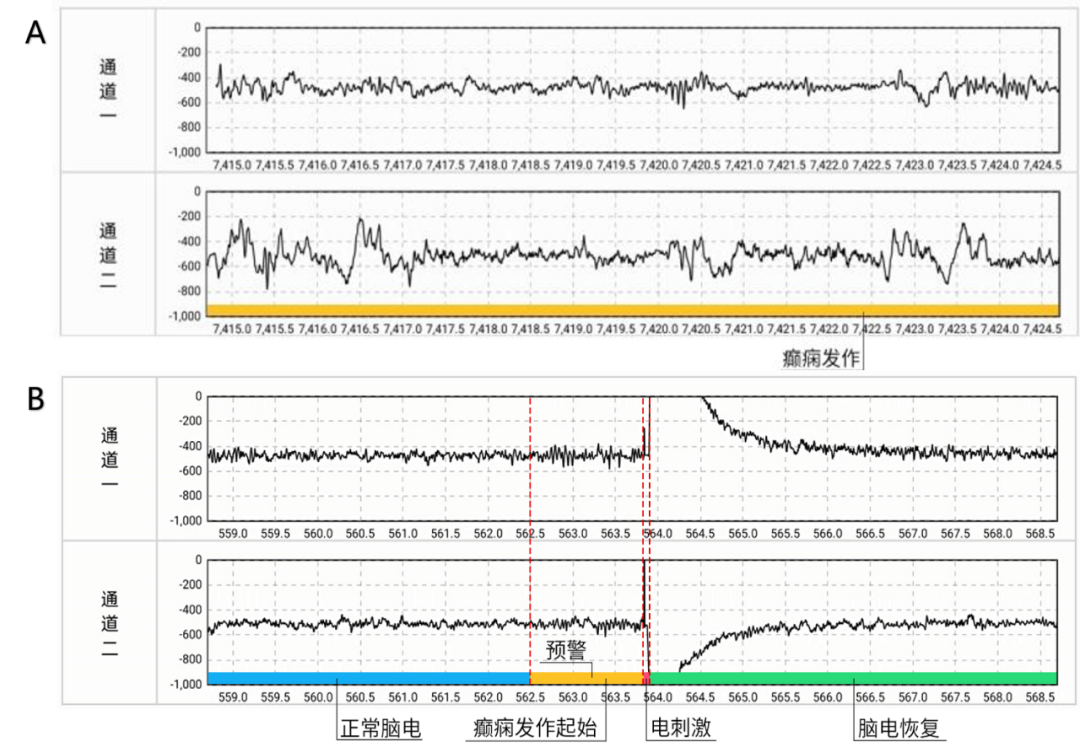

图1. 发作期脑电提示:侧后头部(T5明显)theta活动出现,随后传至左侧半球后传至全导,频率逐渐减慢,波幅逐渐增高,持续约2分钟。

图2. 左侧中央后回局部软化伴胶质增生。

手术经过

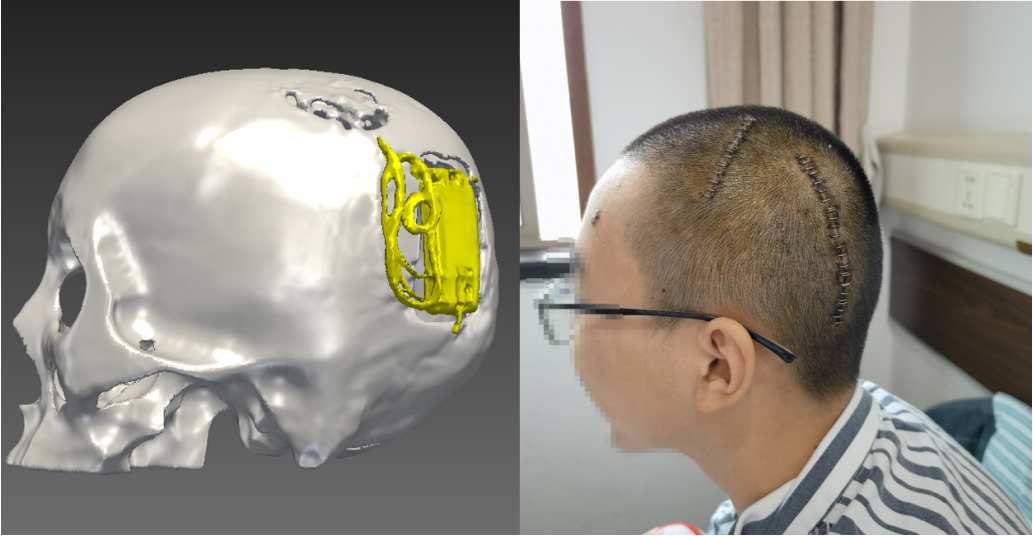

患者右侧卧位,术前导航定位中央沟、电极放置位置以及刺激器植入位置。按上述部位做直切口。常规消毒铺巾后先切开中央沟处切口,打开2.5cm直径骨窗,周围脑膜悬吊,术中导航再次定位明确电极放置位置,后打开硬脑膜,沿中央前回与中央后回分别放置1*4脑皮层电极片,测试阻抗良好,再次切开顶枕部直切口,按术前规划标记出刺激器植入位置及大小,打开2.8*5.2cm大小骨窗,周围脑膜悬吊,后予以安置刺激器固定底座及刺激器,连接电极导线与刺激器,再次术中测试脑电记录及刺激器参数良好。

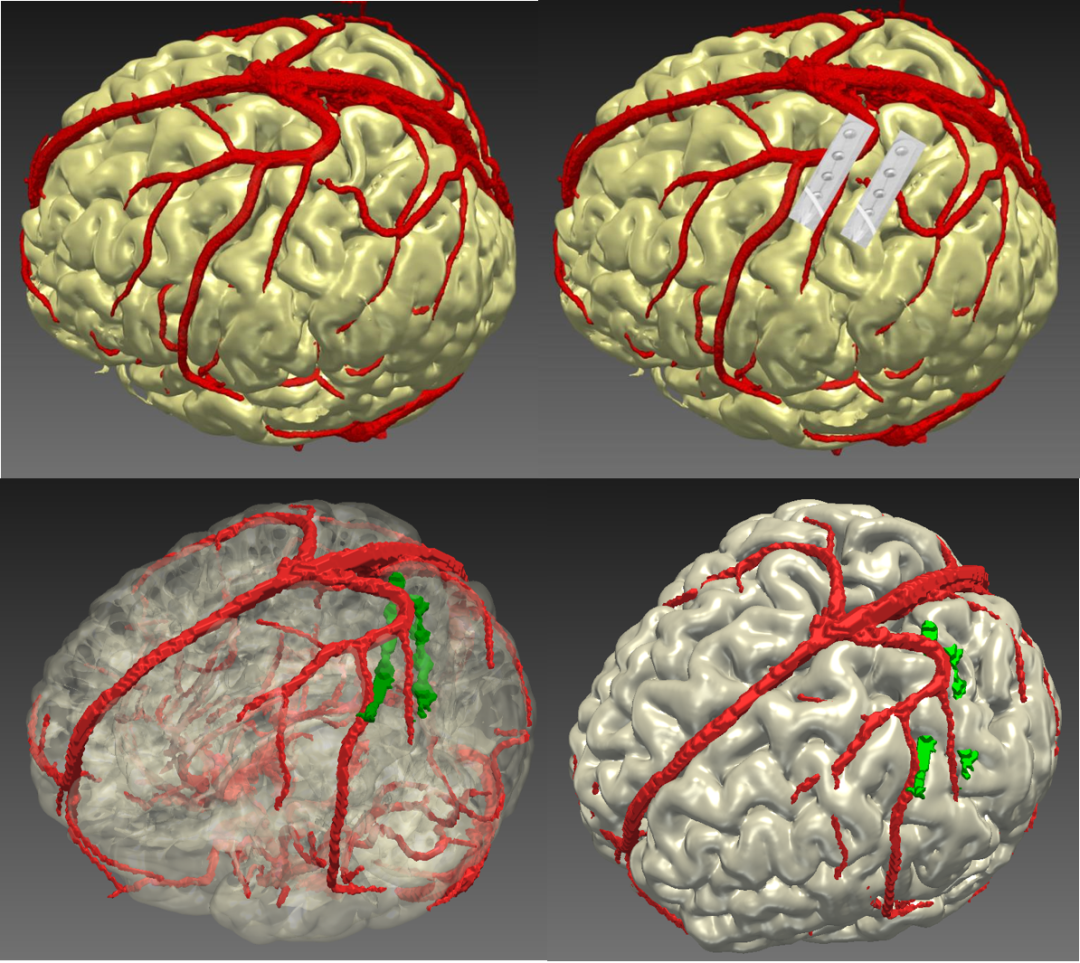

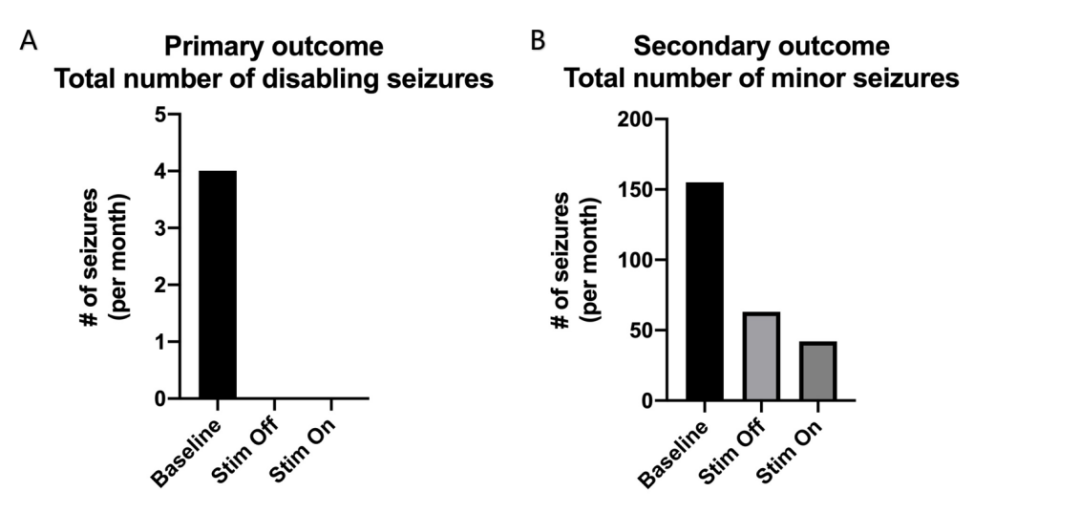

患者术后头颅三维CT及MRI复查,提示刺激器颅骨嵌入位置良好,电极位置端正,位于中央前、后回。患者术后恢复良好,头皮伤口愈合佳,无红肿,渗出等(图3)。随访1月,右上肢僵直、阵挛→全身阵挛发作及右上肢抽搐发作消失,右手发作性麻木每天1-3次,每次1秒以内。自身刺激器开启和关闭对照试验,显示开启时患者致残性发作消失,右手发作性麻木次数也较关闭时减少。无其他不良反应发生(图4,5)。

图3. 三维CT显示刺激器置于颅骨顶枕部,位置良好。电极位于中央前后回,位置理想。

图4.(A)刺激器关闭,癫痫自然发作;(B)刺激器开启时,RNS典型预警刺激治疗模式。

图5. 术后1月,患者癫痫发作次数统计:(A)患者致残性发作消失;(B)患者右上肢抽搐发作转变为右手麻木并次数减少。刺激器开启时发作次数较关闭时发作减少。

讨论

癫痫是一种常见的神经系统疾病,虽然大多数患者可以通过抗癫痫药物控制,但仍有30%患者无法通过药物治疗获益,发展成为药物难治性癫痫[1]。目前,手术切除致痫灶是外科治疗药物难治性癫痫的主要方法。然而,某些患者由于合并多个致痫灶、致痫灶位于脑功能区等各种原因并不适合手术切除。其中,功能区癫痫的治疗尤为棘手。如果切除范围过广,可能造成严重的神经功能缺失,而切除范围不够可能导致癫痫治疗无效。近年来,美国NEUROPACE公司生产的反应性神经电刺激(RNS)为中央区癫痫的治疗提供了一种新疗法。

本套装置类似于美国的RNS,是基于闭环脑机接口原理。系统包括一个可在颅骨中植入的神经刺激器,以及和刺激器连接的深部电极或皮层电极。手术过程中,手术医生将电极置于致痫灶表面或邻近部位,术后可以根据电极记录到的脑电信号,实时监测并对可能出现的癫痫发作给予预警,同时对癫痫灶进行电刺激以达到终止癫痫发作的目的。RNS系统于2004年在美国启动临床试验,并于2013年被PDA批准用于难治性癫痫的治疗[2,3]。相比DBS和VNS等其他神经调控技术,RNS有如下优势:1)VNS和DBS并不是直接针对癫痫灶进行神经电刺激,因此有可能引发诸多副作用包括情感,记忆和精神方面。而RNS是直接针对癫痫灶进行电刺激,因此可以更有效及直接地达到控制癫痫发作的目的。2)目前,DBS和VNS多为开环刺激,即无论是否存在癫痫发作均对患者进行固定参数的神经电刺激。而RNS可以根据患者癫痫发作实时状态进行电刺激,在一定程度上减少了神经副作用以及电池耗电。同时,一项为期9年的RNS疗效分析显示,RSN的治疗效果随着时间延长效果逐渐提高,表明该设备不仅能检测和终止癫痫发作,并且存在重塑癫痫神经网络的作用。

目前,RNS最佳适应症包括内侧颞叶癫痫和新皮层癫痫。也有临床试验将RNS应用于儿童癫痫和多灶性癫痫[4-9],显示了良好的治疗效果。Jobst等人[10]报道了126例运用RNS治疗新皮层癫痫患者的病例。末次随访时(平均6.1年),癫痫发作频率减少中位数为58%,有55%的患者癫痫发作减少50%以上。有26%的患者达到了6个月的seizure-free。加州大学Ma等人[11]报道了30例RNS治疗区域性新皮层难治性癫痫患者,末次随访时(平均21.5个月),癫痫发作频率减少的中位数为75.5%,有70%患者发作减少50%以上,10%的患者达到seizure-free。同时,Chen等人[12]报道了8例岛叶癫痫,术后有6例患者的癫痫发作频率减少50%以上。没有出现与岛叶刺激相关的并发症。上述研究均提示了RNS治疗新皮层癫痫的良好疗效。

目前,RNS系统在美国需要5万多美金一个。并且该设备尚未被批准进入中国市场。浙江大学医学院附属第二医院作为牵头单位,依托国家863课题、浙江省重大科技专项计划以及浙江省重点研发计划等课题,耗时10年研发出具有我国自主知识产权的基于闭环脑机接口的多通道刺激设备Epicure(见浙二神外周刊第296期),目前已完成两例病人的植入,刺激器在这两例患者中对癫痫发作次数均有明显抑制效果,目前没有发现任何治疗相关不良事件和并发症。对长期使用的安全性和有效性,包括对生活质量、认知能力、精神症状(抑郁)的影响有待进一步随访和评估。并将进一步开展随机多中心,大样本的临床试验,以验证安全及临床效果。

参考文献

1. Thijs RD, Surges R, O'Brien TJ, Sander JW (2019): Epilepsy in adults. The Lancet. 393:689-701.

2. Bergey GK, Morrell MJ, Mizrahi EM, Goldman A, King-Stephens D, Nair D, et al. (2015): Long-term treatment with responsive brain stimulation in adults with refractory partial seizures. Neurology. 84:810-817.

3. Nair DR, Laxer KD, Weber PB, Murro AM, Park YD, Barkley GL, et al. (2020): Nine-year prospective efficacy and safety of brain-responsive neurostimulation for focal epilepsy. Neurology. 95:e1244-e1256.

4. Kokoszka MA, Panov F, La Vega-Talbott M, McGoldrick PE, Wolf SM, Ghatan S (2018): Treatment of medically refractory seizures with responsive neurostimulation: 2 pediatric cases. Journal of Neurosurgery: Pediatrics. 21:421-427.

5. Kwon CS, Schupper AJ, Fields MC, Marcuse LV, La Vega-Talbott M, Panov F, et al. (2020): Centromedian thalamic responsive neurostimulation for Lennox-Gastaut epilepsy and autism. Ann Clin Transl Neurol. 7:2035-2040.

6. Bercu MM, Friedman D, Silverberg A, Drees C, Geller EB, Dugan PC, et al. (2020): Responsive neurostimulation for refractory epilepsy in the pediatric population: A single-center experience. Epilepsy Behav. 112:107389.

7. Elder C, Friedman D, Devinsky O, Doyle W, Dugan P (2019): Responsive neurostimulation targeting the anterior nucleus of the thalamus in 3 patients with treatment-resistant multifocal epilepsy. Epilepsia Open. 4:187-192.

8. Herlopian A, Cash SS, Eskandar EM, Jennings T, Cole AJ (2019): Responsive neurostimulation targeting anterior thalamic nucleus in generalized epilepsy. Ann Clin Transl Neurol. 6:2104-2109.

9. Kokkinos V, Urban A, Sisterson ND, Li N, Corson D, Richardson RM (2020): Responsive Neurostimulation of the Thalamus Improves Seizure Control in Idiopathic Generalized Epilepsy: A Case Report. Neurosurgery. 87:E578-E583.

10. Jobst BC, Kapur R, Barkley GL, Bazil CW, Berg MJ, Bergey GK, et al. (2017): Brain-responsive neurostimulation in patients with medically intractable seizures arising from eloquent and other neocortical areas. Epilepsia. 58:1005-1014.

11. Ma BB, Fields MC, Knowlton RC, Chang EF, Szaflarski JP, Marcuse LV, et al. (2020): Responsive neurostimulation for regional neocortical epilepsy. Epilepsia. 61:96-106.

12. Chen H, Dugan P, Chong DJ, Liu A, Doyle W, Friedman D (2017): Application of RNS in refractory epilepsy: Targeting insula. Epilepsia Open. 2:345-349.

(本文由浙二神外周刊原创,浙江大学医学院附属第二医院神经外科朱周乐博士生整理,朱君明主任医师审校,张建民主任终审。)