【脑医咨询】患教直播课第三十四期邀请山东省肿瘤医院神经外科陶荣杰教授带来《脑瘤基因测序报告解读及其靶向、免疫药物选择第三讲:儿童胶质瘤靶向治疗进展》。

儿童低级别胶质瘤常发于小脑、脑干、视神经,儿童高级别胶质瘤主要发生在脑干及大脑半球。陶教授讲到,儿童胶质瘤大多数为低级别胶质瘤,应积极采取治疗,但儿童中线胶质瘤和大脑半球的高级别胶质瘤预后极差,其治疗仍需探索、研究。关于不同类型肿瘤的基因表型,以及儿童型和成人型高级别胶质瘤的区别也进行了详细讲解。

接着,陶教授根据不同的信号通路及基因突变,讲述了儿童胶质瘤靶向治疗的药物选择及国内外的治疗进展:

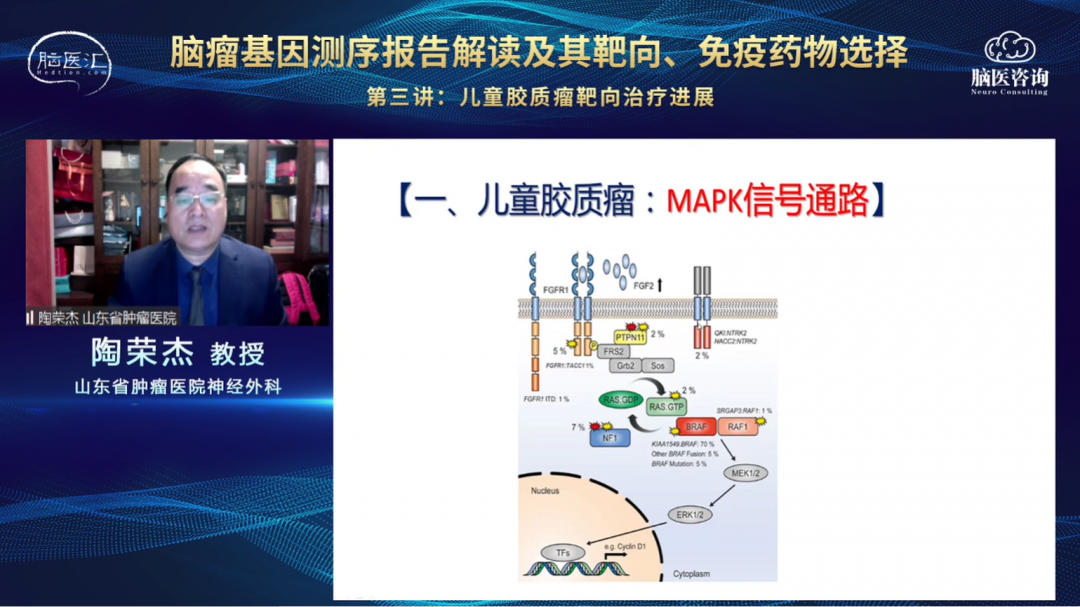

毛细胞型星形细胞瘤是小脑及四脑室区最常见的肿瘤,也是儿童后颅窝最常见的肿瘤,约占儿童期全部肿瘤的20%-30%。在基因突变较少的儿童低级别胶质瘤中,MAPK信号通路是其主要的突变来源,BRAF基因是MAPK信号通路中的重要组成部分,在儿童胶质瘤的发生发展中起着重要作用。

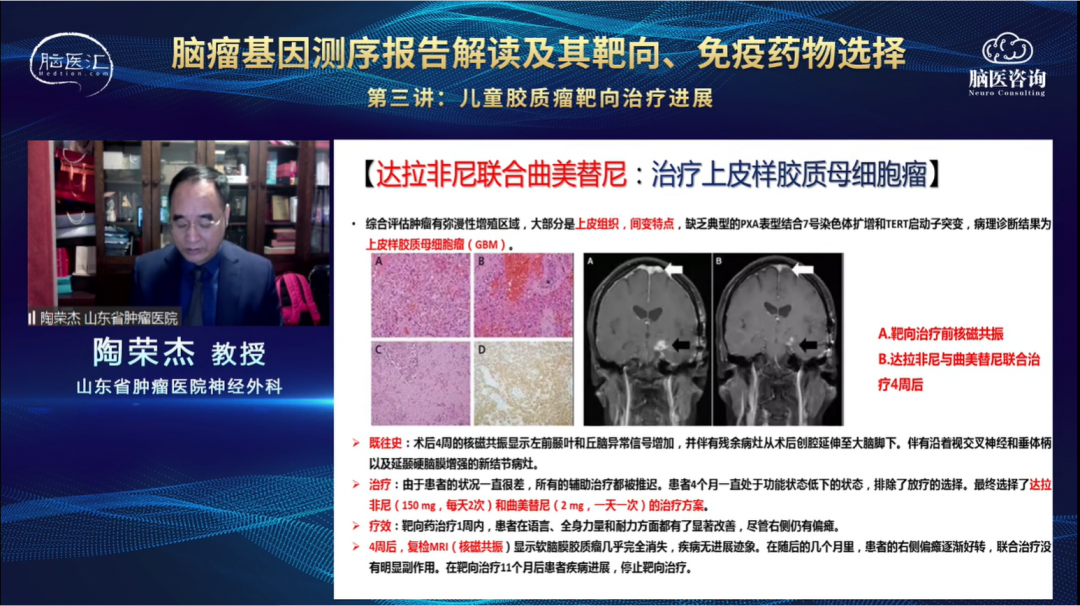

BRAF抑制剂联合特定的药物组合,例如EGFR和AXL抑制剂,可能会令BRAFV600E突变的胶质瘤患者最大获益。2020年NCCN指南中,推荐靶向药物达拉菲尼联合曲美替尼作为BRAFV600E突变的治疗方案。

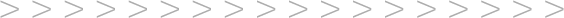

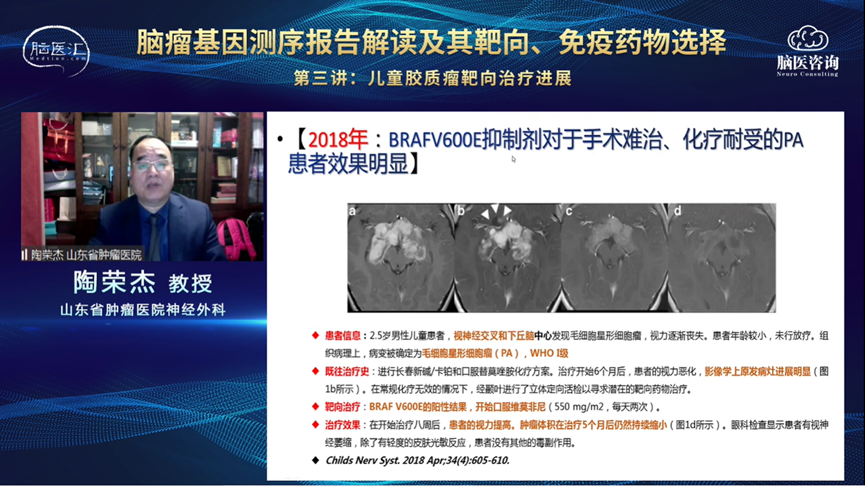

在直播中,陶教授对单纯化疗和靶向药物治疗的无进展生存期(PFS)、总生存期(OS)作出了对比,并结合病例讲解了BRAFV600E抑制剂和MEK抑制剂的治疗效果。

上皮样胶质母细胞瘤(Ep-GBM)是胶质母细胞瘤的亚型,常见于儿童及青年人,好发部位为大脑半球、浅叶及间脑等部位,呈侵袭性生长。针对上皮样胶质母细胞瘤的特点,陶教授讲到:

INI-1(SMARCBI)是肿瘤抑癌基因,几乎所有上皮样胶质母细胞瘤都表达INI-1

上皮样胶质母细胞瘤的BRAF V600E突变率可高达50%以上

具有极易随脑脊液播散的特点,临床医生在手术前和随访中均应重视脊髓检查,以排除是否存在脊膜转移,并全面评估病情以做出最优的治疗策略。术中需严格执行无瘤原则,以减少手术造成的肿瘤播散。

患者可能存在瘤内出血的风险,贝伐珠单抗的使用过程中可能出现出血、血栓等血管不良事件。因上皮胶质母细胞瘤本身具有易出血的风险,在考虑使用贝伐珠单抗进行治疗时,需全面评估风险,谨慎使用

儿童高级别胶质瘤可表现在所有年龄和中枢神经所有的解剖区,是儿童最常见的恶性中枢神经系统肿瘤之一,包括:

WHO Ⅲ级:间变性少突细胞瘤(AA)、间变性少突细胞瘤、间变性神经节细胞瘤、间变性毛细胞细胞瘤

WHO Ⅳ级:巨细胞胶质母细胞瘤、胶质肉瘤

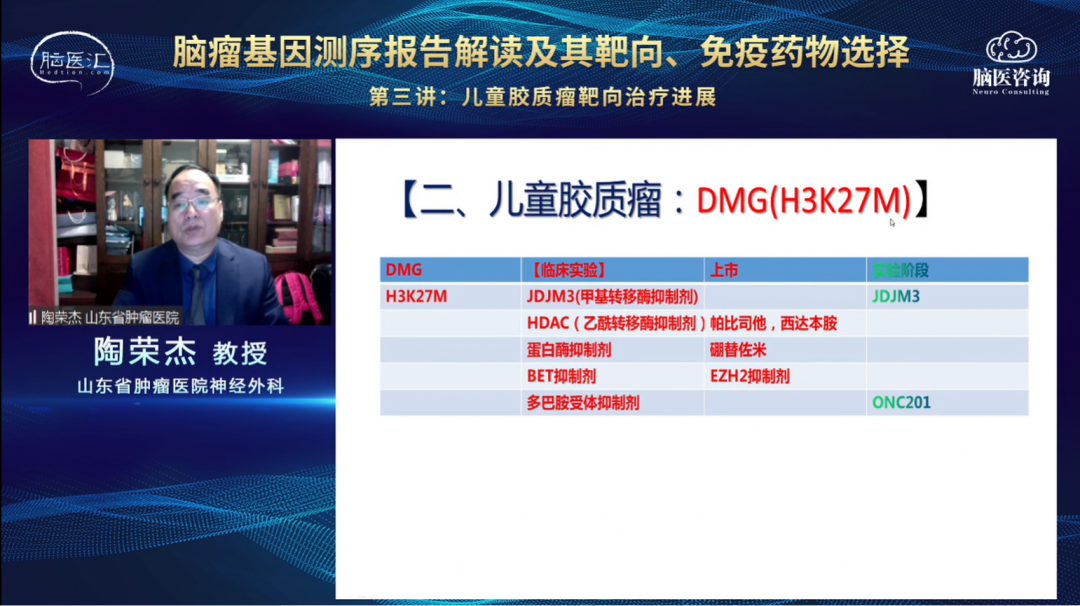

具有K27M组蛋白突变的弥漫性中线胶质瘤(DMG)包括弥漫内生型脑干胶质瘤,被归为WHO Ⅳ级(无论组织学如何)

陶教授讲到,儿童弥漫性中线胶质瘤大多发生于脑干、丘脑和脊髓,2016年WHO中枢神经系统肿瘤分类江弥漫性中线胶质瘤,H3K27M突变定义为弥漫性浸润中线的高级别胶质瘤,并定为Ⅳ级,其恶性程度极高,预后极差。2018年3月WHO提到H3K27M突变的中线弥漫性胶质瘤诊断原则,必须包含以下三点:

(1)必须是中线部位

(2)肿瘤以弥漫性的方式生长

(3)有H3K27M突变

对于不符合要求的患者,即使有H3K27M突变,也不能作为Ⅳ级肿瘤来对待,这是目前比较新的进展。

弥漫性中线胶质瘤(DMG)手术切除存在高风险,且由于肿瘤呈浸润性生长导致无法完整切除,因此手术切除不作为常规推荐。

对于弥漫性中线胶质瘤(DMG)靶向表现遗传途径治疗的机理以及ONC-201的治疗机理,陶教授进行了详细讲述并作出了临床病例分享。

NTRK融合

在儿童低级别胶质瘤及高级别胶质瘤的免疫组化检查中会出现NTRK,据统计,NTRK在脑肿瘤出现的频率和成人中差异较大,在多形性胶质母细胞瘤中最常见的是NTRK2融合。2018年FDA针对NTRK融合批准上市的靶向药物包括劳罗替尼和恩曲替尼。劳罗替尼目前在中国还未上市,恩曲替尼目前在中国已有临床试验。直播中,陶主任分享了两例NTRK基因融合应用劳罗替尼治疗的患者病例。

HRR基因突变

HRR是同源重组修复通路及其上下游中对DNA双链断裂修复起到重要作用的一组基因。HRR突变的多形性胶质母细胞瘤(GBM)患者是PARP抑制剂(PARPi)的获益人群。

陶教授通过2020年文献中以及本中心的患者病例,讲述了患者通过基因检测选择PARP抑制剂治疗的随访获益情况。并讲到,目前对于儿童高级别胶质瘤的患者,治疗方案仍然有限,通过全面的分子检测可能筛选到包含PARP抑制剂在内的潜在获益药物,PARP抑制剂通过抑制肿瘤细胞的DNA损伤修复、促进肿瘤细胞发生凋亡,从而达到杀灭肿瘤的功效。越来越多的新证据表明,若存在BRCA1/2、ATM、ATR、CHK1、PARP等DNA修复通路相关基因的变异时,PARP抑制剂可作为针对GBM患者治疗的一种新尝试。

此外,针对已经上市以及目前还在临床试验阶段的PARP抑制剂,陶教授在直播中也进行了列举。

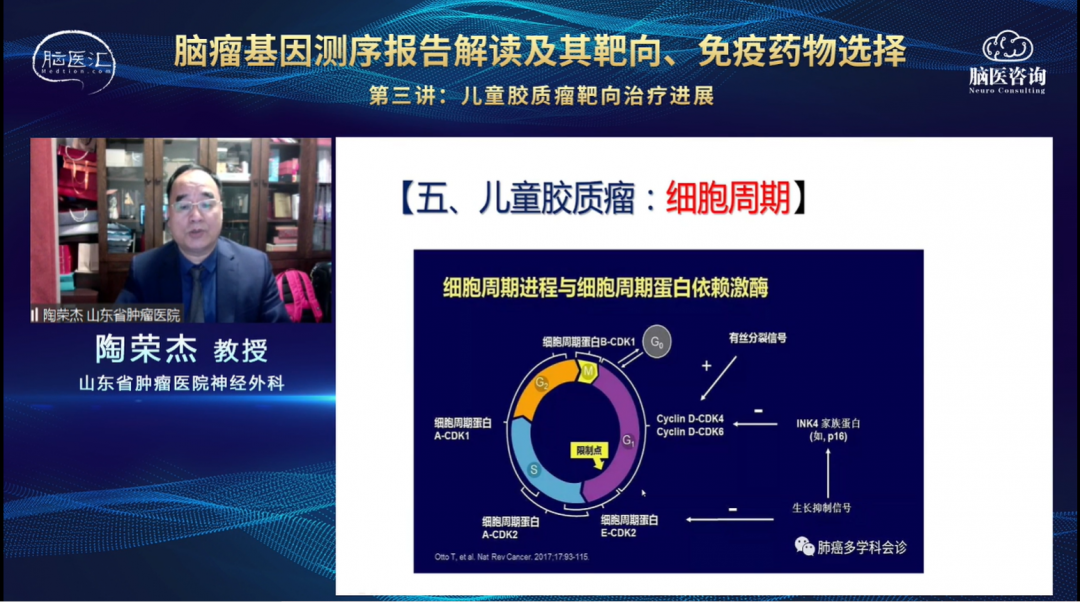

细胞周期

关于细胞周期方面的研究,陶教授分享了2020年瑞博西尼联合放疗治疗儿童新诊断DIPG的Ⅰ/Ⅱ期临床试验结果。DIPG(弥漫内生型脑桥胶质瘤)作为好发的儿童脑肿瘤之一,约占儿童中枢神经系统肿瘤的10%以及儿童脑干胶质瘤的80%,其预后很差,中位无进展生存期约为7个月,中位生存期是9个月~11个月。研究发现CDK4/6,CCND1的过表达以及CDKN2A的缺失是肿瘤发生和侵袭的标志,此类基因突变的患者可以选择CDK4/6抑制剂。

挑战和展望

陶教授讲到,在组织病理不能够明确诊断的情况下,建议将分子病理检测作为补充,进行整合诊断,特别是在患者临床症状与组织病理不符合时,一定要进行分子病理检测,已达到鉴别诊断的目的。通过临床治疗效果不好的患者,可以根据分子病理检测寻找合适的靶向药物、免疫药物以及抗血管药物等,这也是未来胶质母细胞瘤临床治疗上的期待!

在答疑环节中,陶教授对线上患者的检测报告进行了详细解读,为患者提供了可选择的靶向药物及治疗方案。并讲到,儿童胶质瘤组织病理及分子病理诊断明确,有些疾病能够达到治愈的效果,特别是毛细胞型星型细胞瘤、毛粘液星型细胞瘤等,视路胶质瘤的患者,可以通过基因检测选择靶向药物患者能够获益。

专家介绍

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。