西班牙圣地亚哥-孔波斯特拉大学医院神经外科的Ana Flores-Justa等通过尸头解剖,确定颅骨测量点与颞叶局部白质束之间的关系,可供制定颞叶手术计划时参考。结果发表于2019年12月的《World Neurosurgery》杂志。

——摘自文章章节

【Ref: Flores-Justa A, et al. World Neurosurg. 2019 Dec;132:e670-e679. doi: 10.1016/j.wneu.2019.08.050. Epub 2019 Aug 20.】

颞叶是大脑重要而复杂的结构,由外侧面、基底面、盖部及内侧面组成。内侧面与海马和杏仁核相关,组成边缘系统的一部分。颞叶皮质具有记忆、语言理解、听觉处理及面部信息识别等功能。此外,颞叶还存在大量的交叉性白质纤维,在大脑固有结构,尤其是颞叶内,由髓鞘纤维组成;分为连接同侧半球不同区域的联合纤维、连接双侧半球的连合纤维及连接不同皮质区至基底节、丘脑、脑干和脊髓的投射纤维三种类型。神经外科医生在处理颞叶癫痫或肿瘤病变时,对该区域解剖关系的准确认识极为重要。目前的文献尚未详述颞叶白质纤维束与颅骨解剖标志点的关系。西班牙圣地亚哥-孔波斯特拉大学医院神经外科的Ana Flores-Justa等通过尸头解剖,确定颅骨测量点与颞叶局部白质束之间的关系,可供制定颞叶手术计划时参考。结果发表于2019年12月的《World Neurosurgery》杂志。

研究选取15例经10%福尔马林浸泡固定的成人尸头,采用Klingler技术经颞骨、蝶骨骨窗逐步进行纤维束解剖。在不同平面确定白质束的走行,描述其与颅骨测量点的关系,并对2例健康成人的颞叶白质束进行MRI弥散张量成像研究分析。

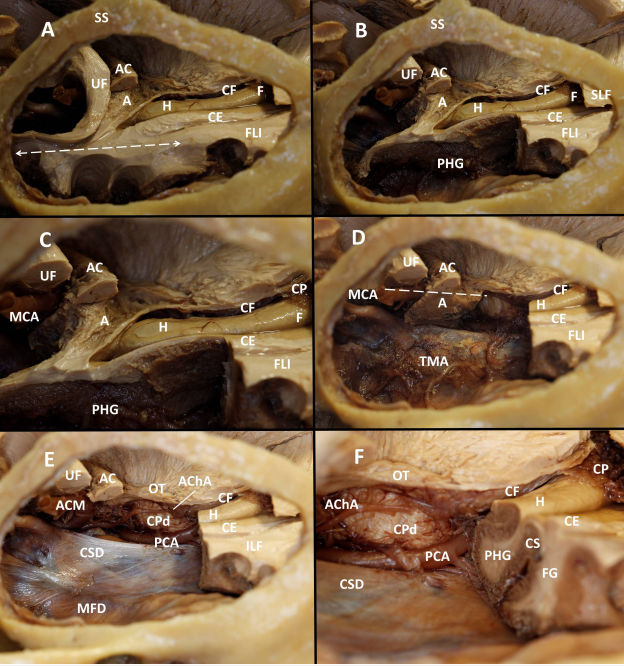

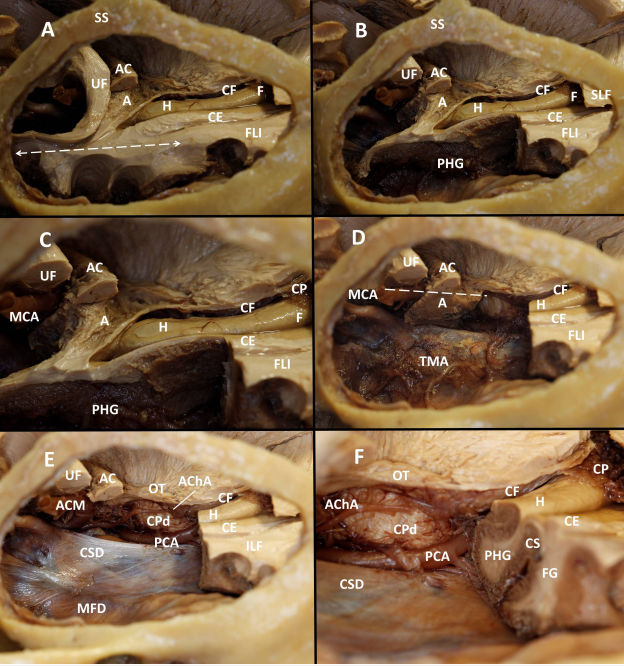

解剖过程中,作者首先去除头皮和颞肌,显示颅骨表面(图1)。然后,通过额上、额下、顶、枕、蝶骨和颞骨的入颅骨窗进行研究。

图1. A. 尸头解剖,去除皮肤及皮下组织,暴露浅层血管。B. 颅骨钻孔前显露颅骨表面标志。虚线:上颞线;IF:额下部;IP:顶下部;O:枕骨;S:蝶骨;SF:额上部;SP:上顶部;T:颞骨。

骨窗形成后,仔细去除硬脑膜和蛛网膜,确认颞叶外侧面不同的脑沟和脑回(图2A)。颞内侧回前部通过蝶骨骨窗观察。去掉额顶盖和颞盖(图2B),暴露短联合纤维(Meynert U形束),其功能是连接毗邻脑回、颞上回(STG)、颞中回(MTG)和颞下回(ITG)。颞上回内的纤维束位于鳞状缝正下方。随着颞叶皮质和短联合纤维逐步切除,打开侧裂显露深部的岛叶,其下1/3处位于鳞状缝下方。外侧裂与颞骨骨窗的最头侧和内侧缘相关。通过缘上回和角回,在显微镜下进行纤维束解剖分离,最浅层的长联合纤维为上纵束(SLF)和弓状束(AF)。SLF由额顶的连接纤维组成,呈弯曲形投射至颞叶外侧面,在颞上回和颞中回;下纵束(ILF)为连接颞极至枕叶背外侧(不包括距状回)的联合纤维,其位于颞下回。

图2. A. 尸头左侧作颅骨骨窗,保留颅缝和前上颞线。骨窗成形后,小心去除硬膜和蛛网膜,观察半球外侧面脑沟和脑回与颅骨骨窗的关系。通过蝶骨骨窗观察到颞中回最前部。B. 去除额顶盖和颞盖皮质,显露短联合纤维或Meynert U形束,其连接毗邻的脑回。颞上回的纤维束位于鳞状缝正下方;岛叶的下1/3也位于鳞状缝下方;外侧裂与颞骨骨窗的最头侧和内侧缘相关。I:岛叶;IFG:额下回;ITG:颞下回;MTG:颞中回;PG:中央前回;PO:眶部;Pop:盖部;PostG:中央后回;PP:极平面;PT:三角部;PTemp:颞平面;SF:外侧裂;STG:颞上回;SS:鳞状缝。

通过颞骨骨窗去除岛叶皮质和最外囊,确定壳核和外囊纤维,在鳞状缝下方将其分为背侧和核腹侧两部分(图3)。在岛阈水平,外囊腹侧纤维紧密地分布在下额枕束(IFOF)上方和钩束(UF)下方(图3A)。IFOF连接额叶中、下回至顶叶后部及枕叶。手术中应避免进入IFOF损伤视辐射。UF走行于IFOF的正前方及前穿支的前部,位于伏隔核下侧和内侧的上方。此处,不容易将其单独分开,其标志冠状缝与鳞状缝的交界。进一步解剖,切除屏状核和外囊(图3B),暴露壳核外侧面,其颜色为灰色,由鳞状缝分为上、下两段。

图3. A. 使用Klingler技术进行纤维束解剖,保留额下回的Meynert U形束。上纵束是最大的联合纤维,投射部位为颞骨骨窗的后1/3皮质,也是弓状束所在位置,弓状束连接运动和感觉语言中心。去掉岛叶皮质和最外囊纤维,确定屏状核和外囊纤维,外囊在岛阈水平腹侧部紧密排列于钩束与下额枕束之间。汇合处,不容易将其单独分开,标志冠状缝和鳞状缝的交界。B. 于岛叶水平继续解剖,到达壳核外侧面和内囊。壳核由鳞状缝分为上、下两部分;去掉部分上纵束,显露颞部下额枕束走行和视放射;下额枕束斜向穿过颞骨骨窗,而视放射位于颞骨骨窗后上缘;颞下回下方为下纵束,在颞叶外侧面和基底面;下纵束连接颞极和枕极。AF:弓状束;C:屏状核;EC:外囊;IC:内囊;IFOF:下额枕束;ILF:下纵束;OR:视辐射;P:壳核;SLF:上纵束;UF:钩束。

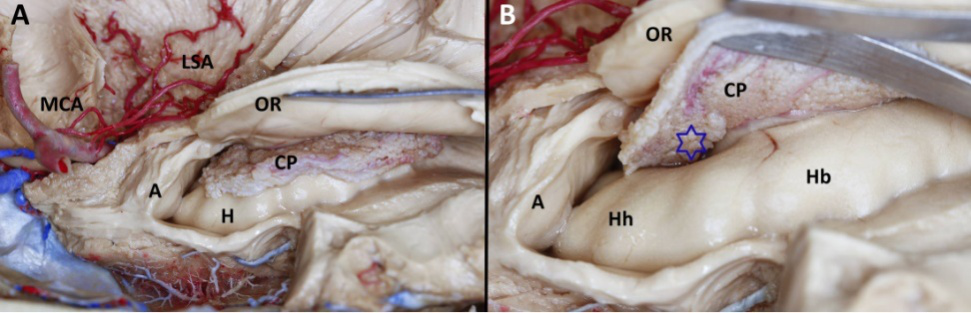

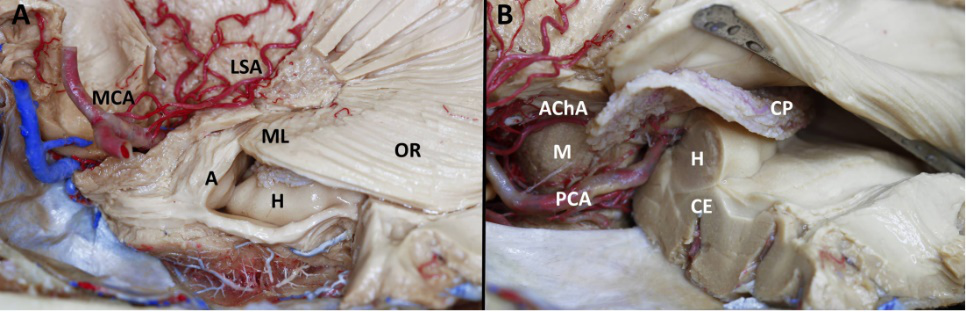

视辐射组成同侧大脑脚后部的一部分,通过豆状核下方成为内囊的重要组成部分,并在尾状核尾部汇入和连接矢状束,形成侧脑室的外侧壁。矢状束由下额枕束、丘脑后脚(含视辐射)及前连合纤维组成,位于颞骨骨窗最后缘。传统上将视辐射分为前束、中央束和后束3部分。该研究中,作者发现与颞骨骨窗相关的视辐射前束(图4),称为Meyer袢,形成侧脑室颞角的上壁。视辐射前束起自外侧膝状体(LGB)下部,在其表面与STG和MTG有关,但不超过颞下沟基底界,最后止于距状裂下唇。该研究中,作者发现视辐射与前连合顶枕纤维束之间存在混合纤维束。去除部分视辐射、ILF背侧纤维和侧脑室颞角的室管膜,可见海马及杏仁核复合体。

图4. A. 去掉下额枕束和豆状核(即壳核和苍白球),显示苍白球内侧缘的内囊。前连合位于钩束后方,连接双侧颞叶。颞骨骨窗显露视辐射的前束或Meyer袢,其投射于颞中回下方,形成侧脑室颞角的上壁。B. 去掉部分视辐射和下纵束背侧部纤维,暴露侧脑室和内部的海马结构。AC:前连合;H:海马;IC:内囊;ILF:下纵束;OR:视辐射;PC:脉络丛;UF:钩束。

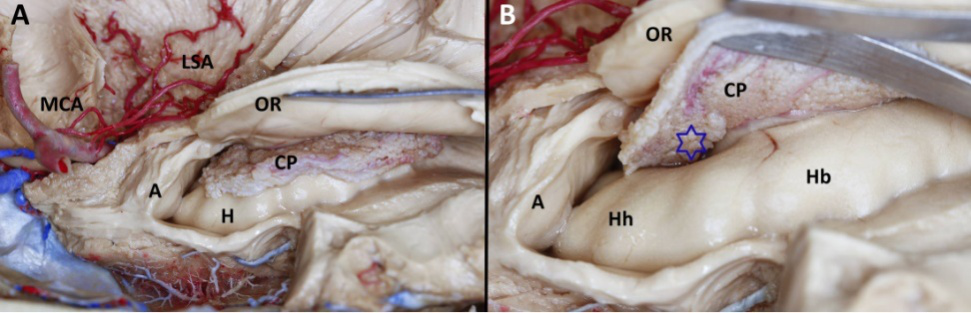

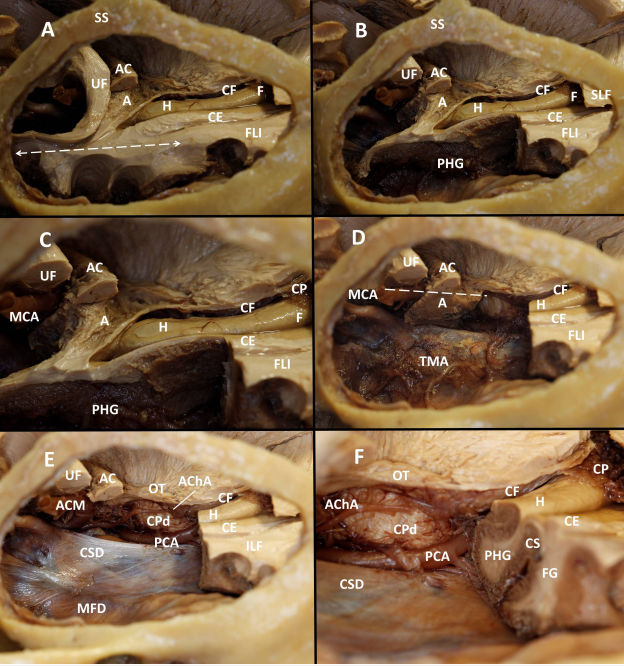

下脉络膜点是脉络膜下动脉进入侧脑室的起始处,也是脉络裂和脉络丛的起始处。有些学者将此处作为识别海马颈的解剖学标志,作为海马头与海马体之间的分界。海马位于颞骨骨窗中央部,不超过冠状缝和鳞状缝连接处的前界。整块切除颞叶新皮质5cm(图5)。该步骤中,将ILF最前部纤维、SLF、UF颞段与前连合腹侧弓状纤维分离。继续向内侧解剖,以脉络膜裂作为切除的内侧界,距海马最前部25mm处切除海马。然后,将海马体和穹窿伞部的纤维一起分开。一旦将海马与颞叶分离,可见颞内侧区的蛛网膜、大脑后动脉(PCA)的P2段、同侧大脑脚外侧面和第Ⅲ对颅神经(图5D)。

图5. A. 通过颞骨骨窗继续解剖,可见海马位于骨窗中央。白线表示颞叶切除术中新皮质切除长度为5cm。钩束位于前连合的前缘,将钩束后部及前连合分开,显露杏仁核下方。打开侧脑室可见海马,海马沿腹侧穹隆伞部延伸至脉络裂,海马外侧面可见到侧副隆起。B. 切除新皮质,显示颞叶区钩束、下额枕束、前连合及下纵束。通过侧副隆起进行脑叶切除时,可见到海马旁回的外侧面。此处仅剩旧皮质,杏仁核和海马。C. 颞叶癫痫术中观察到放大的颞内侧结构。大脑中动脉在靠近岛阈皮质处从M1变为M2。在穹隆背侧显示脉络膜裂,是重要的解剖标志,也是颞叶切除术中的内侧边界。D. 将海马、穹隆伞及海马旁回25mm的蛛网膜下腔切除,暴露颞内侧的蛛网膜,颞前、颞内侧及颞基底的动、静脉。大脑中动脉与下脉络点之间的虚线表示完全切除杏仁核的上界。E. 通过颞骨骨窗切除杏仁核,将其与前连合分开。可见中颅窝硬脑膜与海绵窦硬膜和天幕游离缘相连。动眼神经与天幕游离缘相关;可见在脑干与间脑之间的视束。F. 前颞叶及杏仁核海马切除后的前面放大观。侧副隆起连接侧脑室房部的侧副三角,脉络丛血管簇位于此处。侧副隆起为海马切除的外侧界,暴露大脑脚、大脑后动脉和脉络膜前动脉。A:杏仁核;AC:前连合;AChA:脉络膜前动脉;CE:侧副隆起;CF:脉络膜裂;CP:脉络丛;CPd:大脑脚;CS:侧副沟;CSD:海绵窦硬脑膜;F:穹窿;FG:梭状回;H:海马;ILF:下纵束;MCA:大脑中动脉;MFD:中颅窝硬脑膜;OT:视束;PCA:大脑后动脉;PHG:海马旁回;SLF:上纵行束;SS:鳞状缝;TMA:颞内侧蛛网膜;UF:钩束;虚线(A):颞叶切除术中新皮质切除5cm长;虚线(D):大脑中动脉分叉处和下脉络膜点之间的连线为手术中杏仁核充分切除的上界。

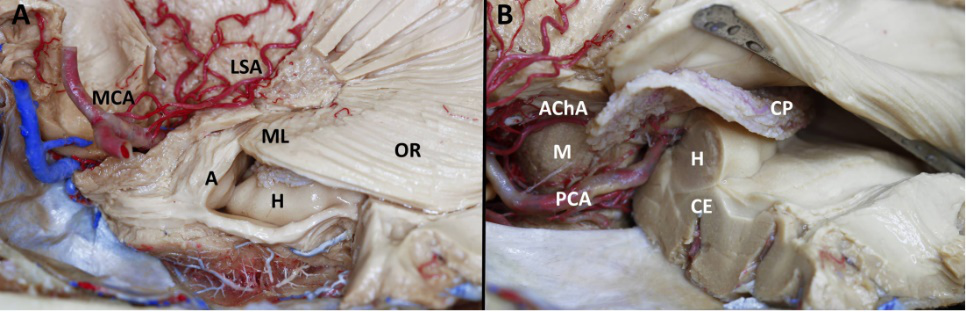

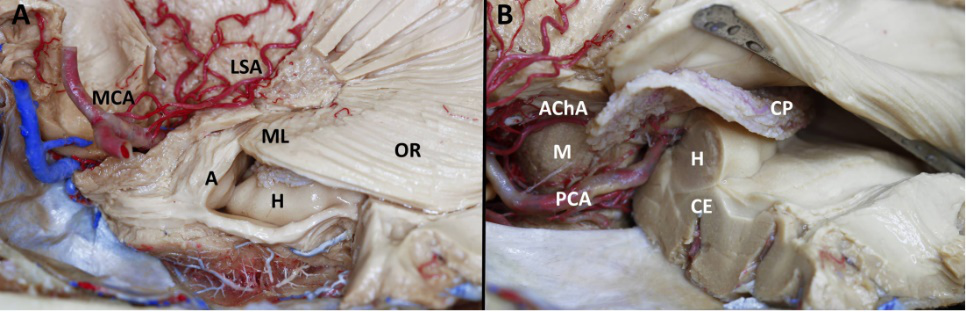

暴露下脉络膜点,可作为切除杏仁核的上界。杏仁核切除后,可见中颅窝的硬脑膜与海绵窦的硬脑膜和天幕的游离缘相连。天幕游离缘与动眼神经相交,共同作为手术切除杏仁核的内侧界。杏仁核和海马切除后的前面可见视辐射(图5F),标志间脑与脑干、脉络膜前动脉(AchA)和大脑后动脉(PCA)之间的分界(图6、7)。侧副隆起为海马的外侧界。

图6. A. 打开侧脑室颞角,显露杏仁核的供应血管。M1分叉部与杏仁核处在同一水平;Meyer袢位于杏仁核后缘正上方。B. 前颞叶和杏仁核海马切除后的前外侧面观。侧副隆起为海马切除的外侧界,可显露大脑脚、大脑后动脉及脉络膜前动脉。A:杏仁核;BV:Rosenthal基底静脉;CE:侧副隆起;CP:脉络丛;H:海马;LAS:豆纹动脉;M:中脑;MCA:大脑中动脉;ML:Meyer袢;OR:视辐射;PCA:大脑后动脉。

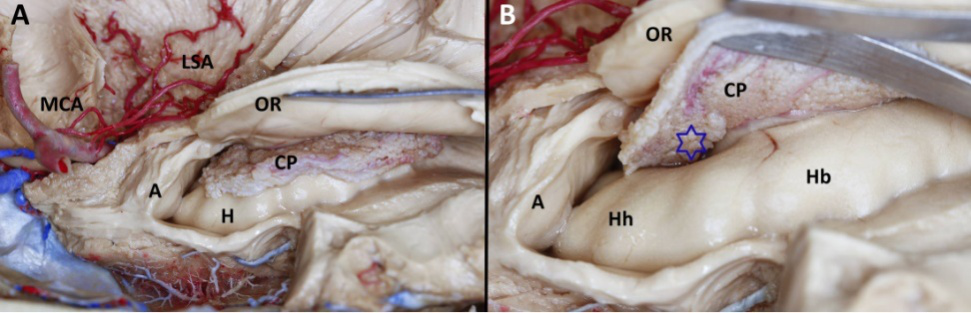

图7. A. 抬高构成颞角上壁的视辐射,显示海马体和脉络丛。B. 抬高脉络丛显示下脉络膜点(蓝色星号),为脉络膜前动脉进入侧脑室的位置、脉络裂和脉络丛起始处以及海马颈所在位置,也是下脉络静脉出侧脑室的位置。A:杏仁核;Hb:海马体;Hh:海马头;LSA:豆纹动脉;MCA:大脑中动脉;ML:Meyer袢;OR:视辐射;CP:脉络丛。蓝色星号星:下脉络膜点。

研究将MRI扩散张量成像(DTI)与颞叶不同白质束走行进行三维重建,并与颅骨融合。2例健康志愿者的影像数据与尸头标本融合后,再分别在矢状位、冠状位和轴位进行比较,获得完整的白质束走行轨迹(图8)。

图8. A-C. 左侧半球MRI扩散张量成像。粉红色表示穹隆,其颞叶部纤维止于海马上方;蓝色表示扣带束;浅粉红色表示上纵束;黄色表示下纵束,其走行为从颞下回至枕叶;红色表示外囊;钩束走行从颞极到眶额回区;下额枕束连接额中回、顶叶后部与枕叶;金色表示视辐射。D-F. 利用MRI扩散张量成像与尸头解剖颅骨融合,显示颞叶白质束之间的关系。上纵束投射纤维位于颞骨骨窗的后1/3,呈水平交叉,略高于下纵束上部。在颞骨骨窗内,可见穹隆位于下纵束下方,止于海马上方。通过颞骨骨窗,可见钩束颞叶部投射纤维位于骨窗的前缘和上缘,下额枕束和视辐射前束位于骨窗的后外上缘。ILF:下纵束;OPTIC RAD:视辐射;SLF:上纵束;UF:钩束。

作者指出,通过显微外科解剖学研究,可以更好地了解颞内侧不同的解剖层次,对精准规划手术和改进手术策略至关重要,有助于提高手术效果和最大程度减少患者术后功能障碍。

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。