本项研究的目的是在急性基底动脉闭塞患者中根据血栓半月板征比较支架取栓和接触抽吸的血管再通疗效和临床预后。其结果于2021年1月在《American Journal of Neuroradiology》发表。

——摘自文章章节

【REF:Baik SH, et al. AJNR Am J Neuroradiol 2021 Feb 04. DOI: 10.3174/ajnr. A6988】

研究背景

目前广泛使用的器械取栓有支架取栓和接触抽吸二种方式,虽然随机研究结果显示在前循环大血管闭塞中支架取栓和接触抽吸作为一线的取栓方法,具有一致的有效性。然而,对于不同影像特征的血管闭塞,二者的疗效尚不清楚。闭塞部位的血管造影形态可能是反映闭塞病变性质的影像标志物。本项研究的目的是在急性基底动脉闭塞患者中根据血栓半月板征比较支架取栓和接触抽吸的血管再通疗效和临床预后。其结果于2021年1月在《American Journal of Neuroradiology》发表。

研究方法

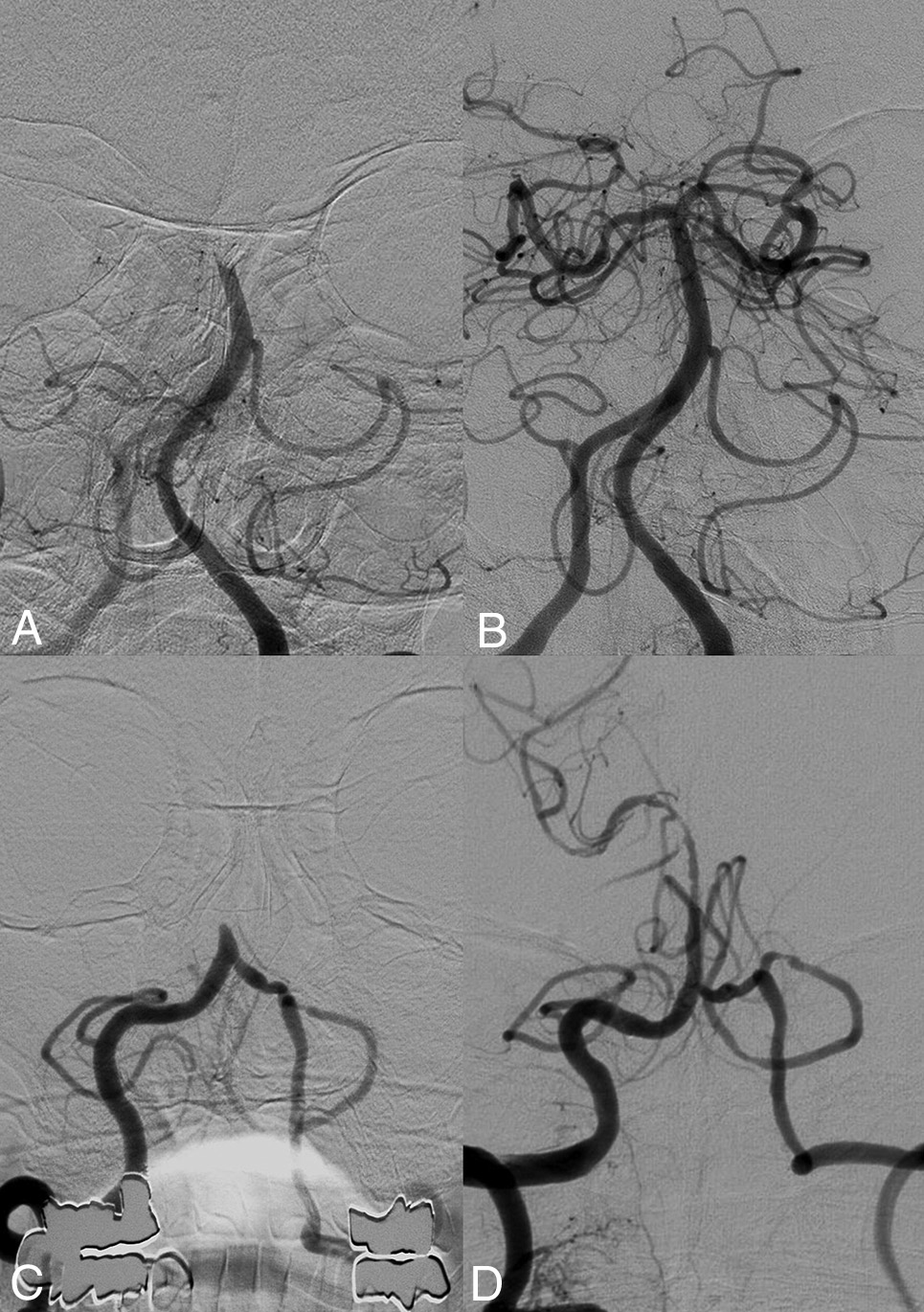

作者对2013年3月至2019年12月期间接受机械取栓治疗的急性基底动脉闭塞(Basilar Artery Occlusion,BAO)的161例纳入病例进行回顾性分析。按照血栓半月板征将支架取栓和接触抽吸进行对照,并引入1:1倾向性评分匹配,比较临床、影像特征,治疗和临床预后等指标。采用Logistic回归分析来评估血栓半月板阳性患者中完全血管再通与基线、治疗因素的关系。血栓半月板征阳性定义为在近端闭塞位置上呈半月板/边缘状外观,或在最初造影动脉相上表现为血栓的远端呈电车轨道状外观/血流顺向侧壁上对比剂混浊征象。其他造影表现,如闭塞位置血管显影逐步变淡,变细或突然中断定义为半月板征阴性,典型病例如图1所示。

图1. A、B图为血栓半月板征阳性病例,A为术前,B为术后;C、D图为血栓半月板征阴性病例,C为术前,D为术后。

研究结果

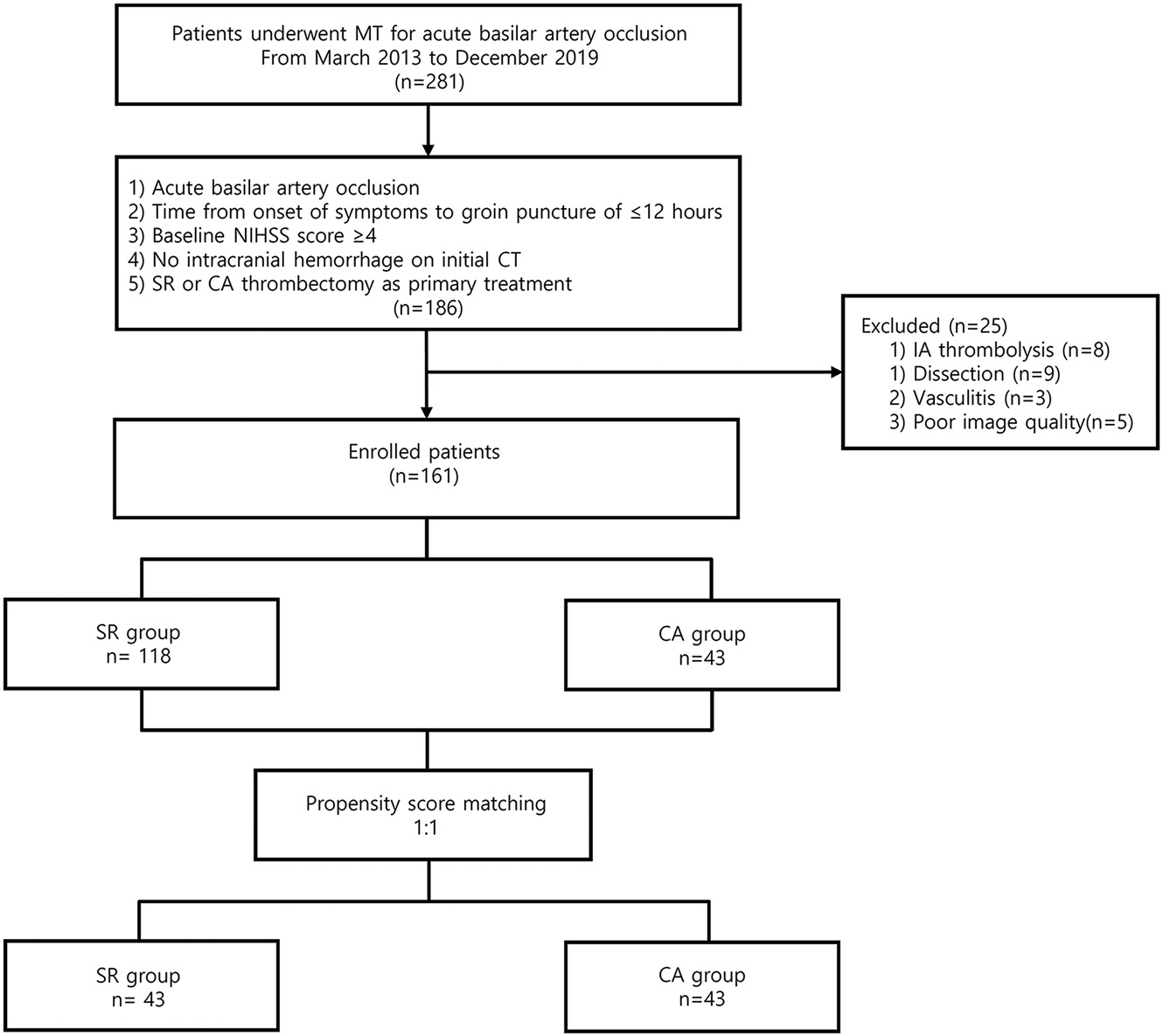

研究期间,共有281急性BAO患者接受血管内治疗,共161例患者入组,倾向性得分匹配后,每组各43例纳入分析,研究流程图见图2。倾向性分配后2组。

图2. 研究流程图

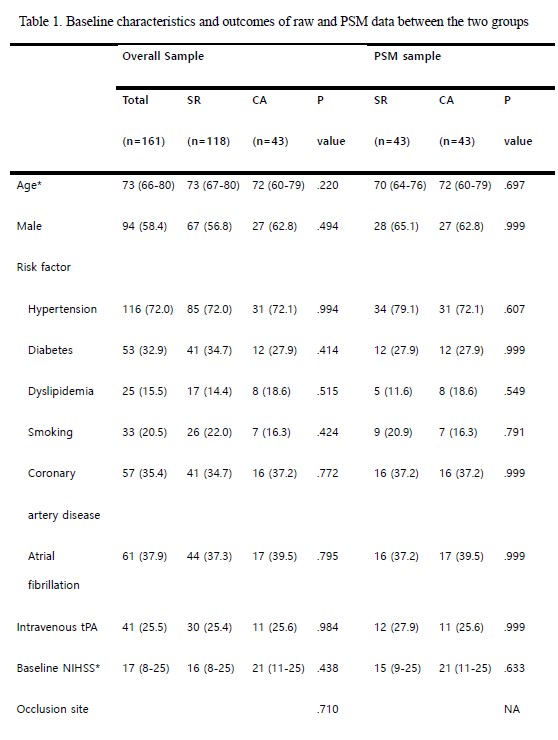

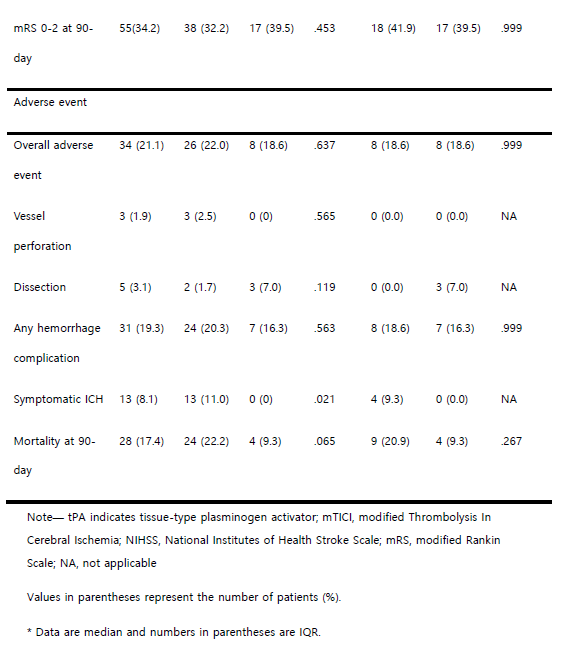

支架与抽吸2组的基线和治疗结果如表1如示,2组基线NIHSS评分无统计学差异,支架组的基线NIHSS中位数是16(IQR 8-25),抽吸组是21(IQR 11-25)。支架组与抽吸组的成功再通率(82.2% vs 86%)和良好临床预后(32.3% vs 39.5%)无明显差异,但是抽吸组的手术时间更短(56min vs 33min,P=0.009),操作次数更少(3 vs 1,P=0.001),更高的首过效应(19.5% vs 39.5%,P=0.009),更低的症状性出血率(11.0% vs 0%,P=0.021)。支架组3例发生的血管穿孔,其中2例是基底动脉的穿支,另1例是P1-2段,最后1例穿孔因持续的造影剂渗出,因此近端血管采用弹簧圈将近端血管闭塞。而血管穿孔的病例预后是差的。在抽吸组,3例(7%)在椎动脉V2段发生了医源性夹层,其中2例进行了支架置入,但是预后差,另一例予动脉替罗非班应用,最后造影提示前向血流佳,无血栓形成,此例患者预后良好。经过倾向性分配处理后,抽吸与更少的操作次数密切相关(平均,3vs1,P=0.045)。

在急性基底动脉闭塞患者中,整体上支架取栓和接触抽吸在血管成功再通率(82.2% vs 86.0%)和预后良好率(32.2% vs 39.5%)方面未见明显差异。

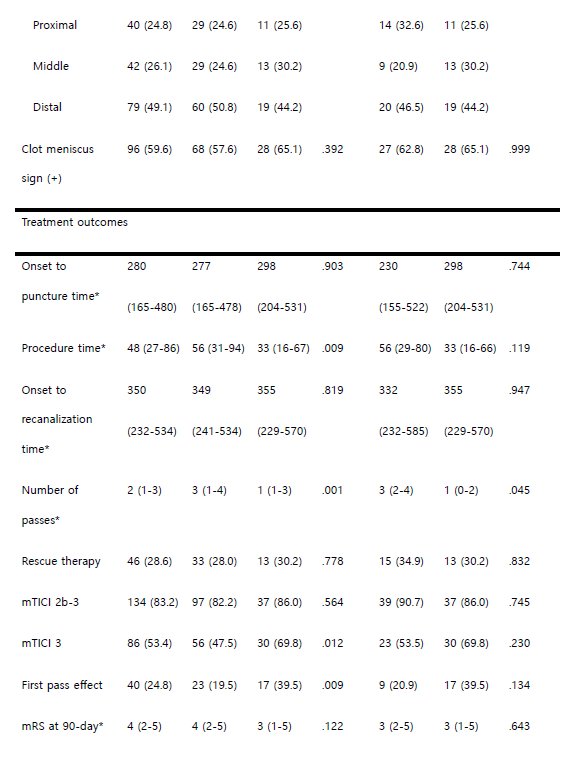

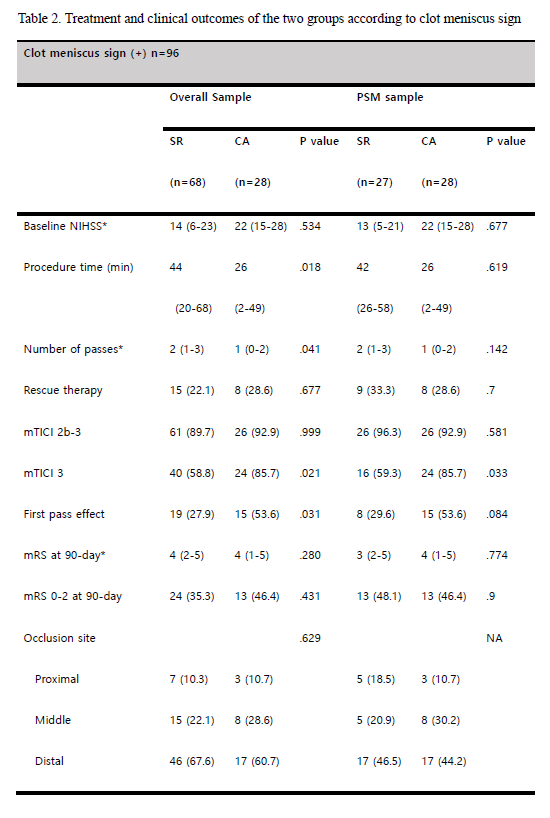

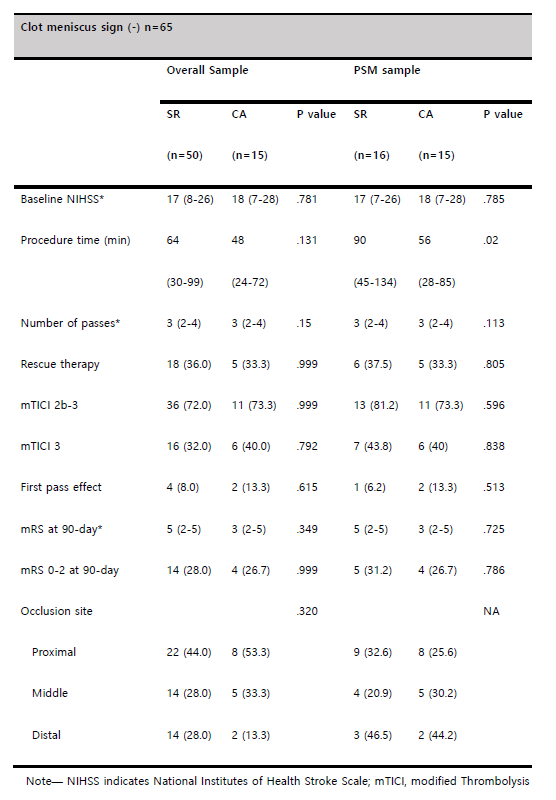

半月板征阳性与阴性2组的治疗及临床结果如表2所示。其59.6%的患者出现半月板征阳性。在半月板征阳性患者中,接触抽吸与支架取栓相比,具有更短的操作时间(26 vs 44 minutes,P=.018),更少的取栓器械通过次数(1 vs 2,P=.041),更高的完全血管再通率(85.7% vs 58.8%,P=.021)和更高的首次通过效应(53.6% vs 27.9%,P=.031);倾向性得分匹配后,接触抽吸与更高的完全血管再通率相关(85.7% vs 59.3%,P=.033)。在半月板征阴性的患者中,接触抽吸和直接取栓在结局方面未见明显差异。

表1. 两组倾向评分匹配前后的基线特征和结局

表2. 半月板征阳性和阴性患者中两组之间治疗和临床结局比较

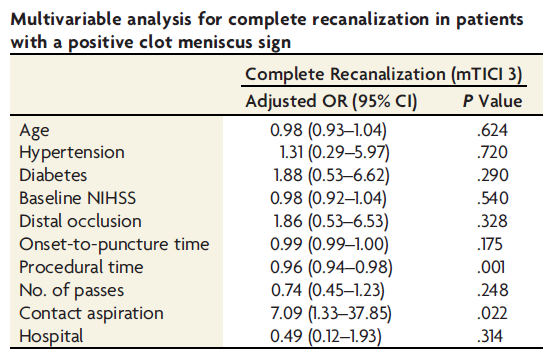

多因素回归分析显示在校正了年龄、高血压、糖尿病、基线NIHSS评分、静脉溶栓、基底动脉末端闭塞、发病到穿刺时间、操作次数、医院等因素后,操作时间和接触抽吸是半月板征阳性基底动脉闭塞患者完全血管再通的独立预测因素,见表3。

表3. 半月板征阳性患者完全血管再通多因素分析

研究结论

在急性基底动脉闭塞患者中,不同机械取栓技术的疗效可能因血管闭塞的影像形态学不同而存在差异。在半月板征阳性的患者中,接触抽吸作为一线的取栓方式在实现完全血管再通方面可能比支架取栓具有更高的效率。血栓半月板征有可能成为一个影像标记物,有助于治疗策略的选择和实现更好的治疗结局。