美国俄亥俄州大学医学中心神经外科的T. C. Rejane-Heim等通过尸头解剖,描述EEA至脚间池和桥前池的解剖及其处理正常结构(如垂体、鞍背和后床突)的经验与教训,尤其是局部的细微解剖和垂体移位的关键;结果发表于2020年9月的《Acta Neurochir (Wien)》在线。

——摘自文章章节

研究背景

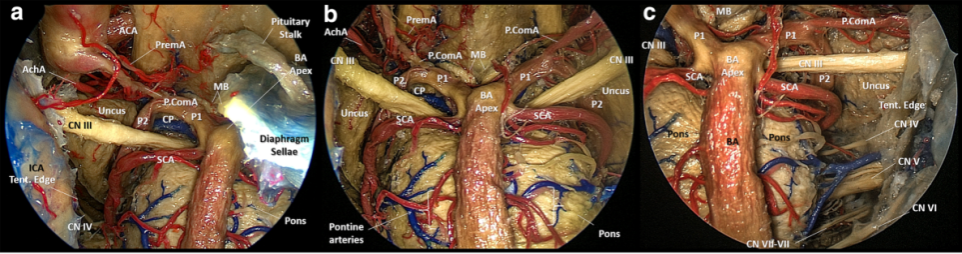

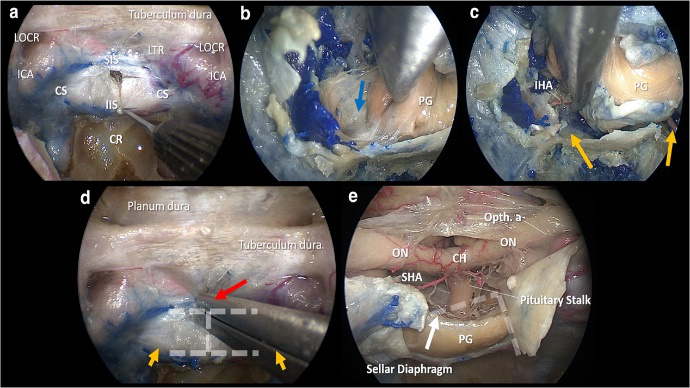

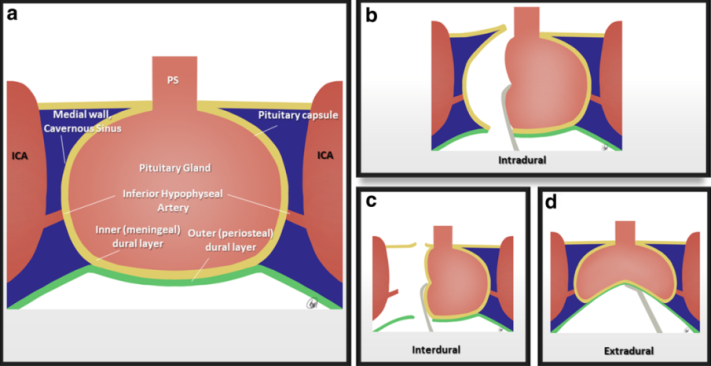

研究结果

可能出现的并发症:激素紊乱、脑脊液漏、颅内积气、脑膜炎、颅内出血或脓肿,甚至死亡;对于尿崩及肾上腺皮质功能减退等特别的并发症,应请内分泌科或ICU团队协助治疗;术中损伤视交叉下穿支动脉或垂体上动脉,可引起视力障碍;术中解剖至颈内动脉外侧,可损伤动眼神经引起复视或上睑下垂。