2021年2月19日,复旦大学附属华山医院神经外科毛颖院长/吴雪海教授团队与华南师范大学心理学院秦鹏民教授团队,结合意识障碍患者、睡眠状态与麻醉状态等多种意识状态,对意识的神经机制开展系统的研究,其中部分最新成果以“全脑功能网络中的高级感觉运动环路维持人类意识”(Higher-order sensorimotor circuit of the brain’s global network supports human consciousness)为题,发表在《神经影像》(Neuroimage,中科院分区TOP期刊)杂志。

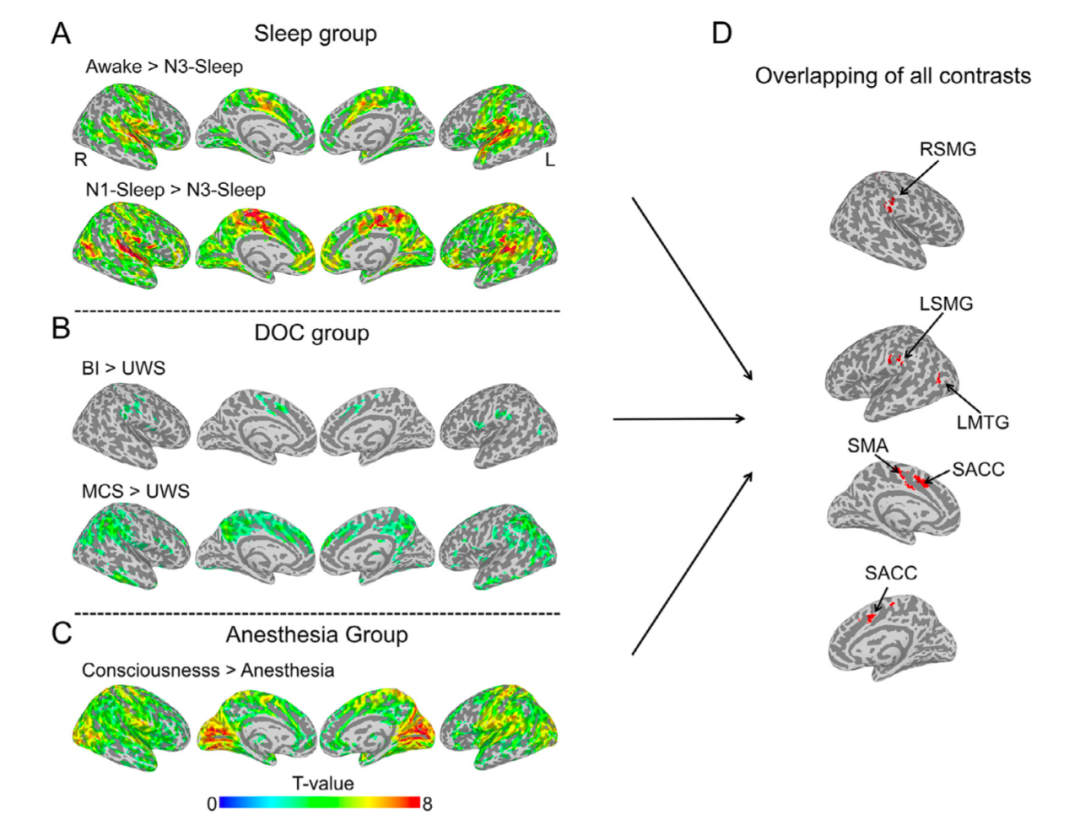

在该项研究中,两个团队利用功能核磁共振技术(fMRI),分别记录脑损伤后的严重意识障碍患者、睡眠状态、以及麻醉状态等不同意识状态的大脑BOLD信号,并采用度中心性(degree centrality)与基于感兴趣区的功能连接(ROI-based functional connectivity)作为分析方法,发现由辅助运动区(supplementary motor area), 双侧缘上回(部分顶叶下叶)(bilateral supramarginal gyrus ), 膝上/背侧前扣带回皮质(supragenual/ dorsal anterior cingulate cortex), 与左颞中回( left middle temporal gyrus)组成的高级感觉运动整合环路,在低/无意识水平下具有较低的度中心性值;进一步对该环路内的功能连接分析发现,环路内的功能连接强度与受试者的意识水平相关,即脑功能连接强度越低,受试者的意识水平越低。更令人兴奋的发现是:在快速动眼睡眠状态下,也就是人在做梦的状态下,高级感觉运动整合环路的度中心性及其内部的功能连接都保持了与清醒状态相似的强度,进一步强调了该环路在主观意识体验中的作用。这项研究从全脑功能连接尺度提示了维持意识的可能神经机制,创新性的提出了运动感觉信息整合支持主观意识体验的假说,为临床上意识障碍患者的诊疗提供了机制层面上的指导,为意识障碍患者得到个体化,精确化的诊疗提供了帮助。

毛颖/吴雪海教授团队近5年联合华南师范大学、中科院等国内外意识科学家团队在脑损伤意识的机制、诊断和预后准确预测等方面取得了一系列的成果,以主要作者分别发表于神经科学期刊《Nature Neuroscience》、《Annals of Neurology》、《Journal of Neuroscience》;神经影像权威期刊《Neuroimage》、《Human Brain Mapping》(3篇),并对意识机制更一步探索,以期待意识障碍患者催醒治疗的突破。