■ 前言

本期嘉介谈邀请广东省人民医院陈光忠教授、秦琨教授、曾少建教授,使用加奇颅内动脉瘤栓塞整体解决方案栓完成右侧颈内动脉后交通动脉瘤栓塞一例,展示加奇易必达®导引导管、Jasper®弹簧圈、Presgo®微导管及微导丝在整个术中过程的优异表现,精彩不容错过。

患者基本信息

女性,53岁。

简要病史

因反复头痛5年,外院MRA检查提示右侧颈内动脉动脉瘤入院。

入院查体情况

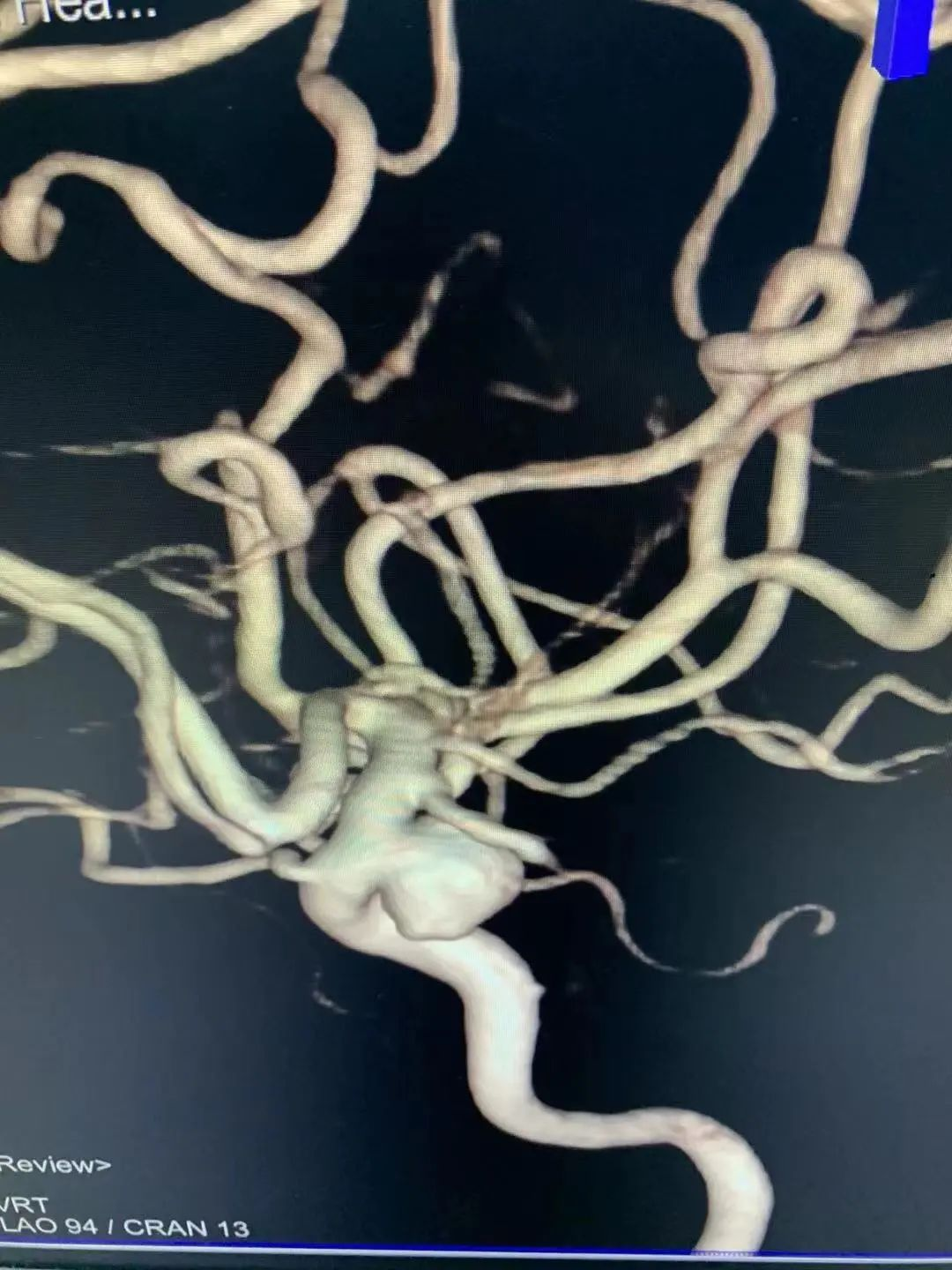

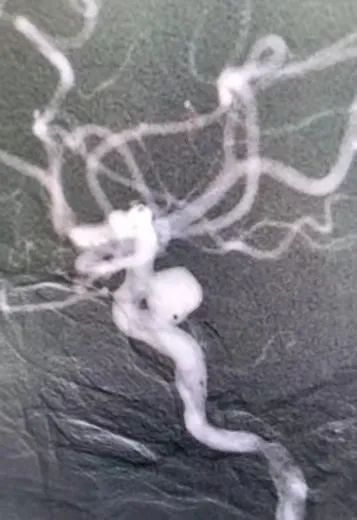

DSA检查提示右侧颈内动脉后交通动脉瘤,同期行单纯弹簧圈栓塞治疗,未使用支架,术后第2天康复出院,择期随访中。术前DSA检查

6F 易必达®导引导管

Presgo®10微导管

Presgo®14微导丝

Jasper®弹簧圈

Rebar 18微导管等

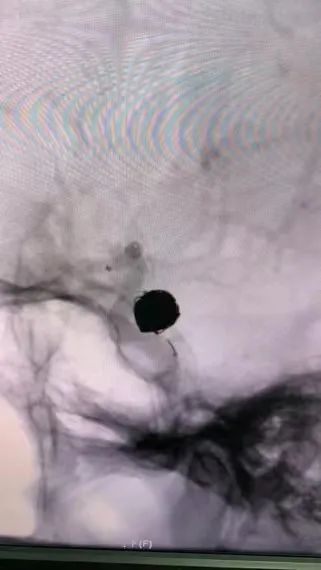

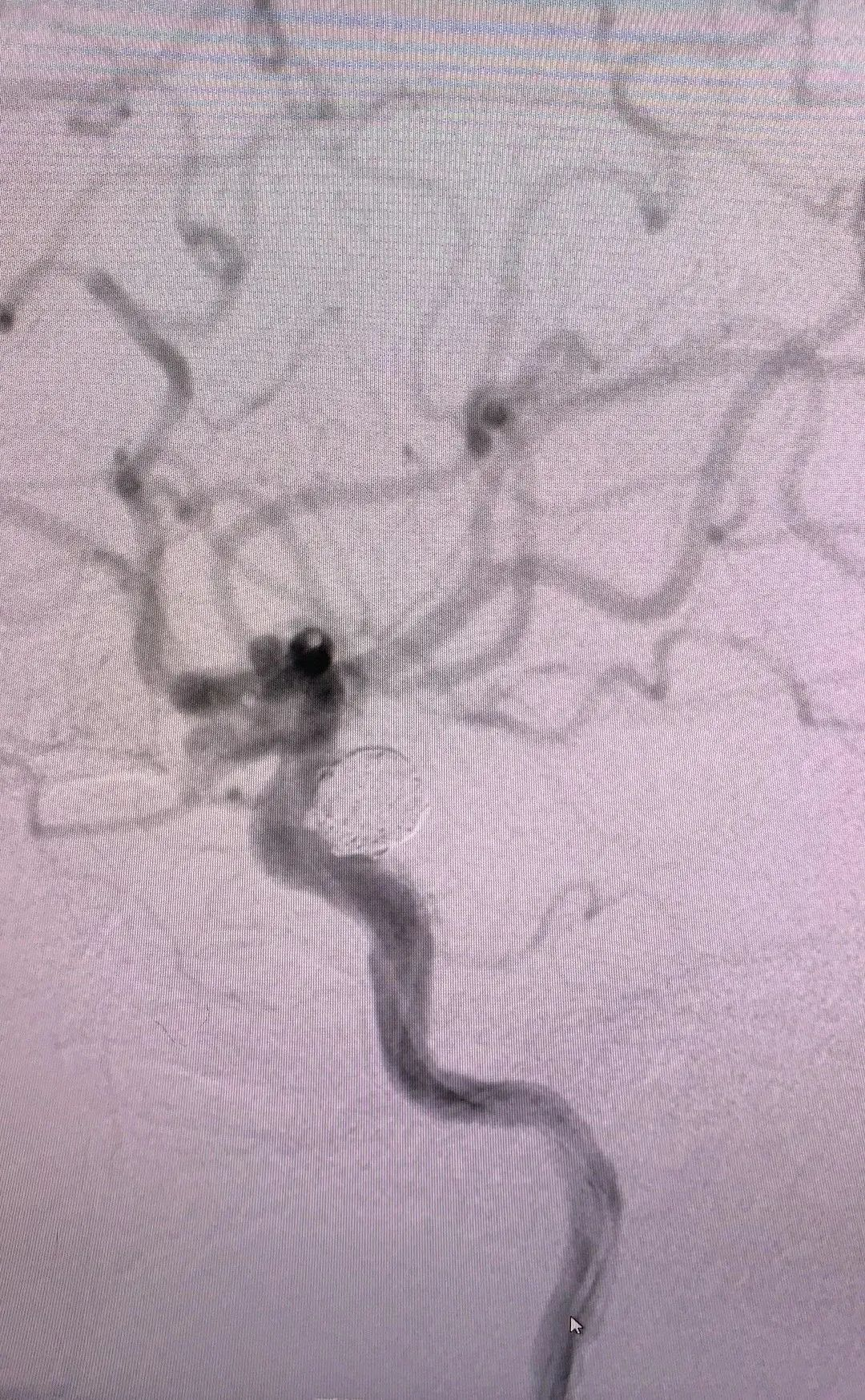

术中栓塞过程

病例总结

随着神经介入技术和栓塞材料的飞速发展,血管内介入栓塞在颅内动脉瘤治疗中的地位越来越突出和更加首选。此病例为相对简单的一例常规后交通宽颈动脉瘤,采取常规单纯栓塞技术,应用加奇公司的易必达®导引导管、Presgo®微导丝、Presgo®微导管及Jasper®弹簧圈,顺利完成治疗,效果满意,过程流畅。整体感觉:6F 易必达®导引导管支撑性能及到位性良好,Presgo®微导管可塑性好,微导管塑形后可长时间保持良好形态,改进后的Jasper®弹簧圈解脱快速稳定。值得一提的是,Presgo®14微导丝通体超顺滑,前端是优势,在操控段则略显过滑,那么在后续把持时可稍加注意,防止后滑或移位。

陈光忠

广东省人民医院

擅长脑血管疾病血管内介入和外科手术治疗,曾在美国加州大学洛杉矶分校及贝勒医学院留学。

国家脑防委缺血性卒中外科专委会常务委员、广东省医师协会神经介入医师分会副主任委员及血运重建专业组组长、中国医师协会神经介入专业委员会脑血管病复合手术学组委员、《中国脑血管病杂志》、《介入放射学杂志》编委等。

曾少建

广东省人民医院

秦琨

广东省人民医院