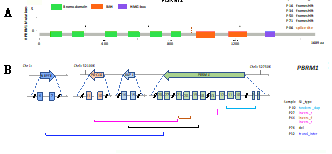

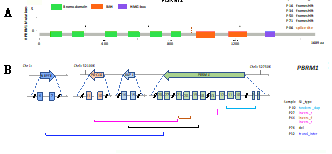

脊索瘤是罕见的恶性肿瘤,起源于胚胎残存脊索组织,其年人群发病率不足千万分之八。颅底脊索瘤约占全部脊索瘤的30%,由于位置深,周边毗邻重要的神经血管结构,全切难度大、风险高;即使术后辅以放疗,仍有较高的复发率。张亚卓教授率领团队与美国国立癌症研究院科学家杨晓红教授、时建新教授等率先开展了颅底脊索瘤的全基因组与转录组测序工作,结果显示颅底脊索瘤基因组的改变与患者肿瘤复发时间及生存期相关,该研究结果不但为揭示颅底脊索瘤的发病机制奠定了坚实的基础,也为临床判断预后、寻找潜在靶向药物提供了依据。

《自然》子刊:张亚卓教授研究团队在国际上首次报道颅底脊索瘤基因组的改变与患者肿瘤复发及生存期相关

脊索瘤是罕见的恶性肿瘤,起源于胚胎残存脊索组织,其年人群发病率不足千万分之八。颅底脊索瘤约占全部脊索瘤的30%,由于位置深,周边毗邻重要的神经血管结构,全切难度大、风险高;即使术后辅以放疗,仍有较高的复发率。张亚卓教授率领团队与美国国立癌症研究院科学家杨晓红教授、时建新教授等率先开展了颅底脊索瘤的全基因组与转录组测序工作,结果显示颅底脊索瘤基因组的改变与患者肿瘤复发时间及生存期相关,该研究结果不但为揭示颅底脊索瘤的发病机制奠定了坚实的基础,也为临床判断预后、寻找潜在靶向药物提供了依据。