来自德国哥廷根大学神经外科的Silvia Hernández-Durán等人进行了此项研究,旨在探讨有创颅内压(ICP)监测在恶性脑梗死(MCI)接受骨瓣减压术(DC)治疗的患者中的作用,并假定术后创颅内压(ICP)可影响结局,相关结果发表在2020年12月的《Stroke》上。

——摘自文章章节

【Ref: Hernández-Durán S, et al. Stroke. 2021;52(2):707-711. doi:10.1161/STROKEAHA.120.032390】

研究背景

研究方法

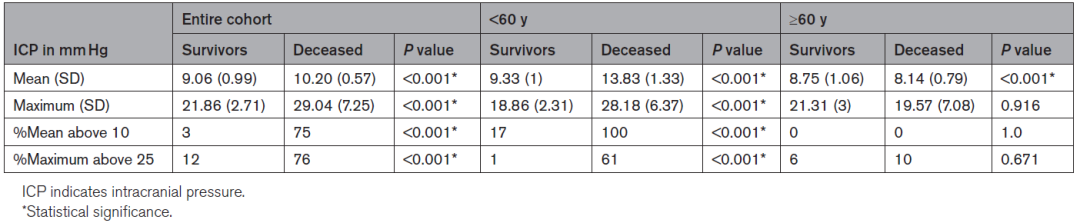

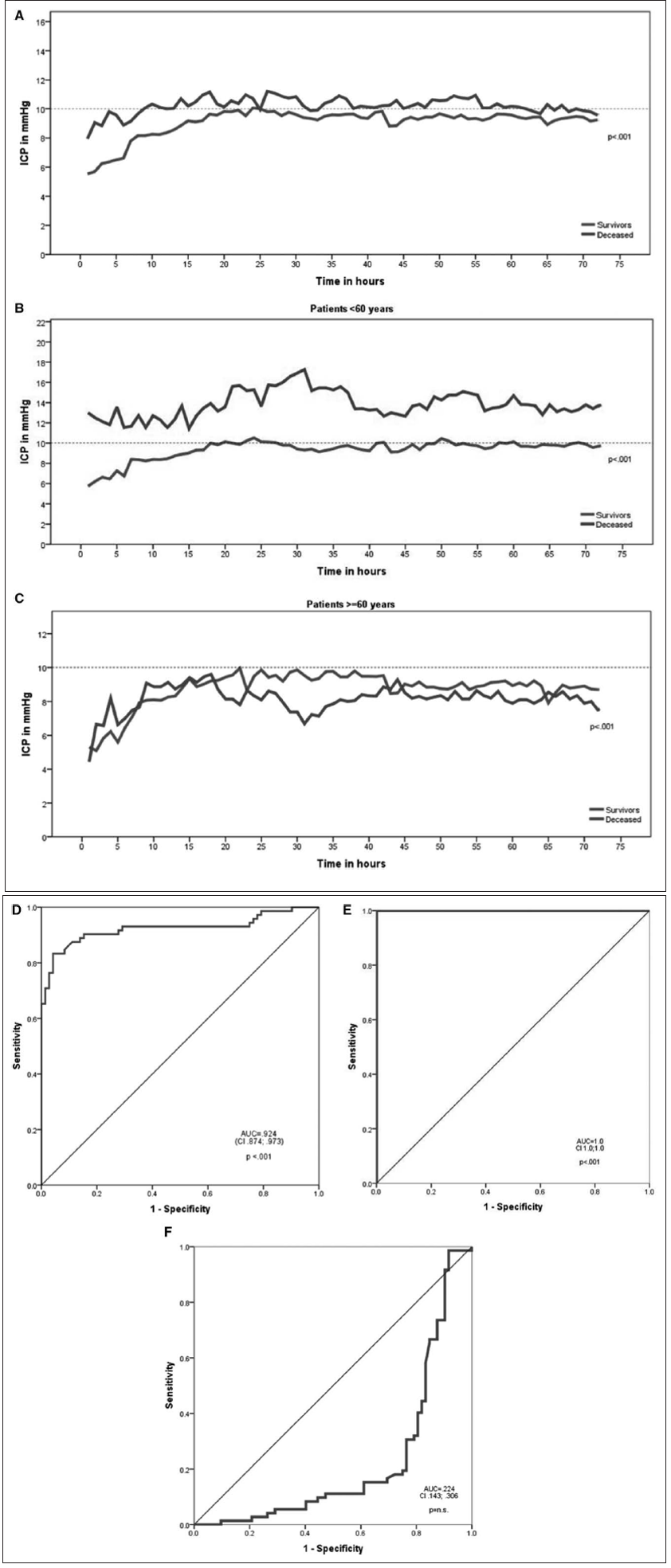

研究结果

研究结论