中华医学会创伤学分会神经损伤专业组

通信作者:杨小锋,浙江大学医学院附属第一医院神经外科,杭州310003;Email:zjcswk@zju.edu.cn,电话:0571-87233409

【摘要】创伤性脑损伤(TBI)常伴发呼吸系统并发症,导致不良预后,因而需要有效的气道管理。气道管理包括气道评估、人工气道及其维护、氧疗及呼吸支持等方面,雾化吸入治疗是气道管理的重要方法之一,而目前国内尚无针对TBI患者的雾化吸入治疗指南。本共识由专家组成员基于相关循证医学证据制订,阐述TBI患者雾化吸入治疗、适用范围、雾化吸人方案及专家推荐意见,指导临床实践。

【关键词】脑损伤;气道管理;雾化吸入治疗

DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-8050.2020.06.001

创伤性脑损伤(traumatic brain injury,TBI)在全球范围内均是致死致残的重要公共卫生问题。病程中影响转归、延长康复时间的重要因素之一在于TBI常常伴发的气道和呼吸道并发症[1],这些并发症可引起二次脑损伤,导致不良预后。因此,有效的气道管理对TBI患者的救治至关重要。气道管理包括气道评估、人工气道及其维护、氧疗及呼吸支持等方面,而雾化吸入治疗是气道管理的重要方法之一[2]。中华医学会创伤学分会神经损伤专业组专家组成员基于TBI患者雾化吸入的相关循证医学证据制订本共识,就TBI患者雾化吸入治疗、适用范围及雾化吸入方案三个方面阐述其治疗原则,推动TBI患者气道雾化吸入治疗的规范化,逐步提高我国TBI患者的气道管理水平。

1.临床证据

1.1 TBI患者气道管理需求及雾化吸入治疗的必要性

TBI患者常合并呼吸功能障碍的原因:(1)TBI患者可在伤后即刻出现气道梗阻或因合并胸部损伤而出现急性呼吸功能障碍,亦可因神经系统损伤而出现中枢性呼吸停止及神经源性肺损伤。(2)许多TBI患者在救治过程中需要呼吸机辅助通气,在此过程中接近半数患者可出现呼吸机相关性肺损伤或呼吸机相关性肺炎[3-6];另外,大量重型TBI患者虽然无须行机械通气,但存在意识障碍,需要建立人工气道,可出现人工气道相关的并发症[7-8]。(3)长期卧床或误吸导致肺部感染[9-12],需要胃管鼻饲的重型TBI患者在院期间肺部感染的发生率可达55%[13],无法行肠内营养而必须依赖肠外营养的患者肺部感染率则更高[14]。(4)TBI患者出现急性肺损伤或急性呼吸窘迫综合征的发生率可接近30%[15-16]。(5)各种理化因素与原发疾病可导致气道干燥与隐性失水[17-18]。有鉴于此,规范气道管理及雾化吸入治疗是TBI患者综合干预治疗的重要组成部分。

TBI患者气道和呼吸管理的核心目标是脑保护,避免损伤急性期动脉氧和二氧化碳分压的异常变化及波动导致的继发性神经损伤。而脑保护性通气策略的基础策略和基本原则是尽最大可能维持与保护气道和呼吸的生理状态,例如必须尽力维持全气道清洁、通畅和湿润[19]。雾化吸入治疗具有操作简便、耐受性好、全身不良反应小和费用低廉等优势,能够促进气道湿化、补充经呼吸道隐性失水、改善痰液黏稠度、减轻局部炎症和气道高反应性,以及解除气道痉挛,适合于大多数TBI患者的气道管理和治疗。

1.2 雾化吸入治疗的适用范围

对于TBI患者,雾化吸入是重要的气道管理措施,但不是所有TBI患者都必须进行雾化吸入。决定采取雾化吸入治疗前应仔细评估患者情况,谨慎作出临床决策。

1.2.1 合并呼吸系统基础疾病的TBI患者:若TBI患者本身存在需要雾化吸入治疗的原发呼吸系统疾病,则无论患者是否机械通气,均应依据原发疾病的治疗原则制订合适的雾化吸入方案。吸入型支气管舒张药物及糖皮质激素是哮喘的基础用药[20-22],在慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者的治疗中也具有重要作用[23-26]。本章不再详细阐述,请参阅相关专科意见[25]。

1.2.2 机械通气的TBI患者:对于机械通气的TBI患者,应给予雾化吸入治疗。现有证据表明,单纯应用盐水作为雾化吸入药物不能改善机械通气患者的临床结局[27-29],应考虑雾化吸入祛痰药及支气管舒张剂[30]以帮助维持气道清洁与通畅。雾化应预防性进行还是在出现症状/体征时进行尚存争议,一项2018年发表的大样本临床研究表明,出现症状/体征时给予祛痰药和支气管舒张剂的雾化给药不劣于常规预防性给药[30]。TBI致严重意识障碍,虽无须机械通气,但建立人工气道或咳嗽排痰困难的患者,亦应给予合适的雾化吸入药物。

1.2.3 意识清楚的轻型TBI患者:对于损伤较轻、意识清楚的TBI患者,应依据其个体情况决定是否给予雾化吸入治疗。若患者存在呼吸功能损伤的高危因素,应考虑雾化吸入治疗以帮助整体气道管理的实施。

![]()

1.3 TBI患者雾化吸入的相对禁忌证

对于心肾功能不全、全身情况差或伴有免疫缺陷的TBI患者,必须谨慎应用雾化吸入治疗[24]。

2018年发表的一项大样本临床研究表明,支气管舒张药物的雾化吸入可能导致急性心功能衰竭患者在院病死率及住院时间增加[31]。免疫功能低下患者若需要行雾化吸入,应严格预防肺部真菌病及其他机会性感染。在雾化吸入装置连接过程中,必须采取空气过滤器等措施进行院内感染防控[32]。

1.4 TBI患者雾化吸入方案

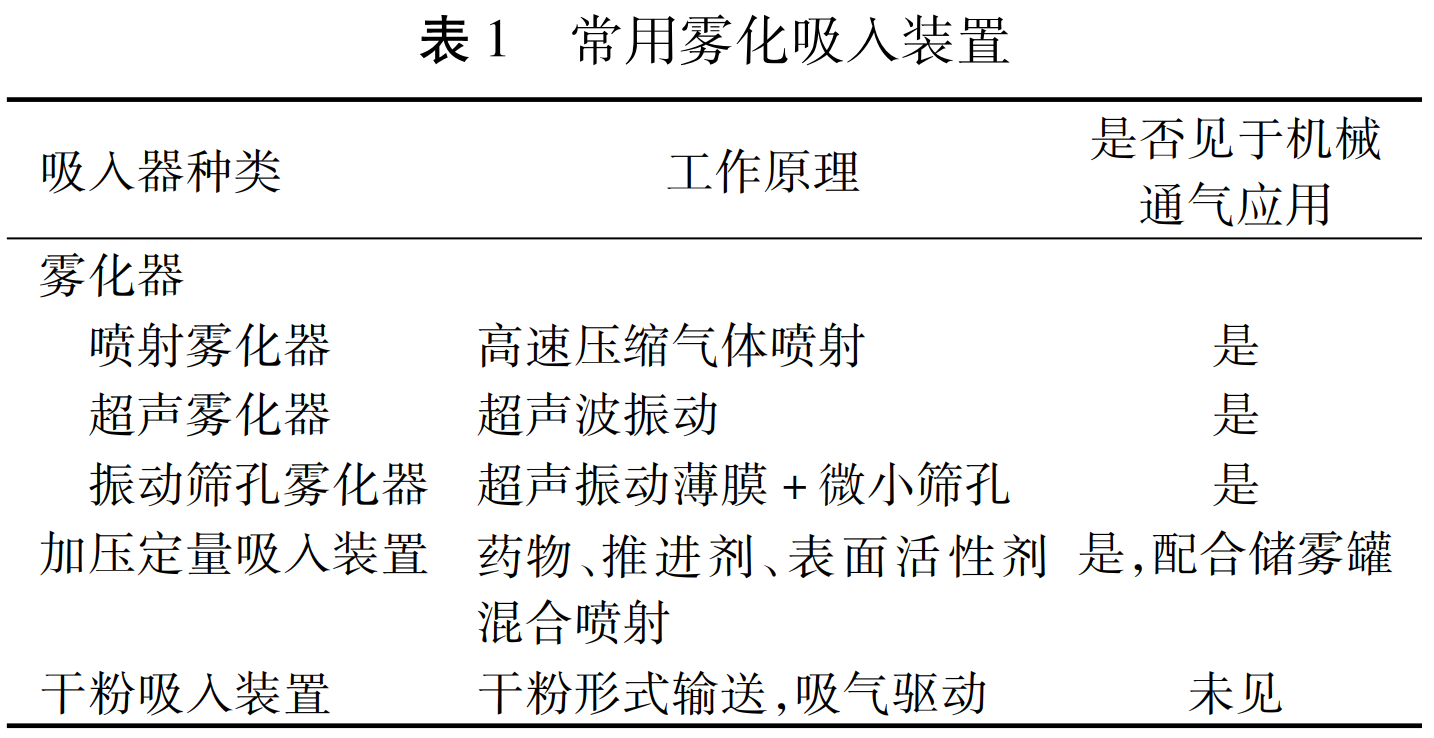

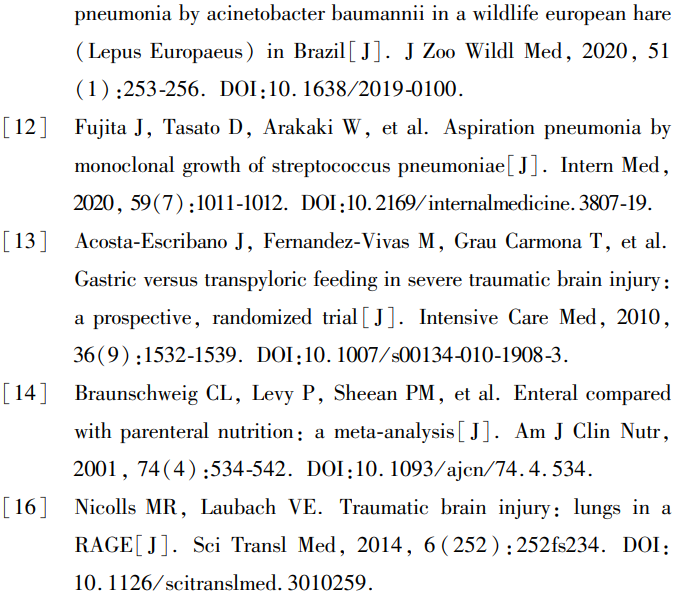

1.4.1 雾化吸入装置:临床常用的吸入给药装置可分为三大类:雾化器、加压定量吸入装置及干粉吸入装置[33](表1)。其中雾化器与配合储雾罐的加压定量吸入装置均可用于雾化吸入治疗,且可用于机械通气患者。不同类型雾化吸入装置的临床疗效差异仅有少量研究关注[34]。

TBI患者意识状态不一,应依据其脑损伤情况、气道状态、遵嘱能力、依从性及原发疾病等情况选用不同类型的雾化器或加压定量吸入装置进行雾化吸入治疗。

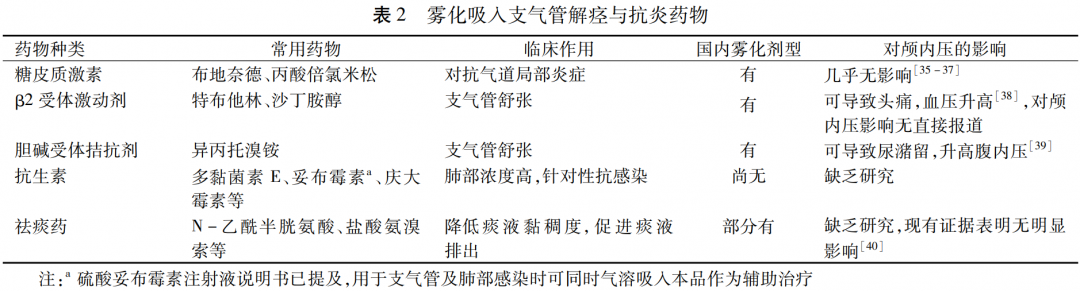

1.4.2 雾化吸入药物:TBI患者雾化吸入的目的为保持气道清洁、湿润、通畅,辅助呼吸系统感染的治疗,并治疗患者合并的呼吸系统原发疾病。为此,雾化吸入药物主要包括支气管解痉与抗炎、抗生素及祛痰药物。其中支气管的解痉与抗炎主要包括糖皮质激素和支气管舒张药物;雾化吸入抗生素主要用于耐药菌引起的呼吸机相关性肺炎等院内获得性肺炎的辅助治疗[19]。见表2。

需要注意的是,尽管国际上部分抗生素药物已有专用的吸入制剂,或者已在说明书中添加雾化吸入的用法说明(例如多黏菌素E、妥布霉素、左氧氟沙星及氨曲南等),但是目前国内的抗生素及部分祛痰药物尚无专用的雾化剂型。

应用合适的祛痰药及支气管解痉抗炎药物行雾化吸入治疗,可以维持TBI患者气道通畅,辅助排痰,提升TBI患者尤其是长期卧床的意识障碍患者的气道管理质量。支气管舒张剂及糖皮质激素的雾化吸入尚可用于合并有哮喘、COPD等呼吸道疾病的TBI患者的原有疾病控制[41]。

部分雾化吸入药物之间存在配伍禁忌,需联合应用雾化吸入药物时必须参阅相关临床药剂学数据库及药品说明文件[42-43]。

1.4.3 雾化吸入的疗效评估:TBI患者雾化吸入的疗效可以通过临床症状观察、辅助检查指标检测及药物浓度测定等方法进行评估。肺部病原体、呼吸力学监测、肺动脉压等辅助检查指标可以反映雾化吸入的疗效;肺内沉积率、血尿药物浓度测定也可以直接反映雾化吸入的效果[44];对于TBI后意识障碍的患者,痰液易于咳出或吸痰次数降低可提示雾化吸入效果良好。

![]()

2.专家推荐意见

2.1 TBI患者雾化吸入的适应证

进行雾化吸入治疗的适应证包括:(1)TBI所致严重意识障碍,建立人工气道或咳嗽排痰能力差;(2)TBI所致严重意识障碍,需要机械通气;(3)伴有需要雾化吸入治疗的呼吸系统原发或继发疾病(如哮喘、COPD等)。

2.2 TBI患者雾化吸入的相对禁忌证

对全身情况差、心肾功能不全的TBI患者,应谨慎选择雾化吸入药物;对有急性心力衰竭征象患者不推荐雾化吸入治疗;伴免疫功能不全的TBI患者行雾化吸入治疗,应严格预防肺部机会性感染。

2.3 TBI患者的雾化吸入装置

推荐依据TBI患者的损伤情况、气道状态、遵嘱能力、依从性及原发疾病情况选用不同类型的雾化器或加压定量吸入装置进行雾化吸入治疗。

2.4 TBI患者的雾化吸入药物

目前临床可供雾化吸入治疗的药物包括吸入用糖皮质激素、支气管舒张剂、部分抗生素药物及部分祛痰药。推荐在雾化吸入治疗的过程中应综合临床症状、辅助检查及药物浓度评估疗效;对于特殊耐药菌引起的院内获得性肺炎,推荐应用合适剂型的抗生素雾化吸入治疗以辅助静脉用药。使用呼吸机时行雾化吸入治疗需注意雾化吸入装置与呼吸机的连接和给药方式。

3.说明

本共识为我国神经外科行业内学术指导意见,不作为法律依据。本共识适用于成人TBI患者的雾化吸入治疗,不适用于儿童患者,亦不包含呼吸系统基础疾病雾化吸入治疗的详细内容。随着TBI患者雾化吸入治疗相关研究的不断进步,以及相关循证医学证据的增加,本共识内容将随之修改与完善。

利益冲突:所有作者声明不存在利益冲突

顾问:江基尧

执笔人:杨小锋、冯华、陈文劲

专家组名单(按姓氏汉语拼音排序):包义君(中国医科大学附属第一医院)、鲍南(上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心)、陈文劲(首都医科大学宣武医院)、陈若平(上海交通大学附属儿童医院)、陈渝杰(陆军军医大学西南医院)、戴文伟(广州医科大学附属第二医院)、范月超(徐州医科大学附属医院)、冯华(陆军军医大学西南医院)、高峰(浙江省宁波市鄞州人民医院)、高国一(上海交通大学医学院附属仁济医院)、高亮(上海市第十人民医院)、胡锦(复旦大学附属华山医院)、黄红云(解放军总医院第八医学中心)、黄齐兵(山东大学齐鲁医院)、黄贤健(深圳市第二人民医院)、江基尧(上海交通大学医学院附属仁济医院)、江荣才(天津医科大学总医院)、李立宏(空军军医大学唐都医院)、李维平(深圳市第二人民医院)、李中林(徐州医科大学附属医院)、刘劲芳(中南大学湘雅医院)、刘伟明(北京天坛医院)、刘勇(徐州医科大学附属医院)、龙连圣(浙江省湖州市南太湖医院)、马越(青海省人民医院)、邱炳辉(南方医科大学南方医院)、石广志(北京天坛医院)、王辉(中山大学附属第三医院)、王鹏程(海南省人民医院)、王清华(南方医科大学珠江医院)、王新军(郑州大学第五附属医院)、王玉海(解放军联勤保障部队第904医院)、魏俊吉(北京协和医院)、魏晓捷(浙江省慈溪市人民医院)、温良(浙江大学医学院附属第一医院)、徐锋(江苏省徐州市第一人民医院)、徐磊(重庆市急救医疗中心)、徐蔚(昆明医科大学第二附属医院)、徐文辉(江苏大学附属宜兴医院)、杨小锋(浙江大学医学院附属第一医院)、杨朝华(四川大学华西医院)、姚洁民(广西医科大学第三附属医院)、于如同(徐州医科大学附属医院)、于效良(徐州市肿瘤医院)、张弩(温州医科大学第二附属医院)、张赛(武警特色医学中心)、张永明(解放军联勤保障部队第901医院)、赵卫平(内蒙古自治区人民医院)

END